本や新聞を読みネットサーフィンをするといった行為は、普通の人にとっては容易なことだが、視覚障害者にとっては困難を極める。そんな中、科学技術の発展に伴い、視覚障害者がより良く世界と意思疎通する手助けになるハイテクが増えている。西安日報が伝えた。

西安電子科技大学の学生チームは、視覚障害者が安全に歩くことのできるスマート杖を開発した。杖と補助装置の2つからなり、ディープラーニング技術、超音波技術、GPS測位情報により視覚障害者誘導システムを構築し、タイムリーに適切な提案を行う。

また杖に搭載されたカメラは前方の道路の画像を集め、集合物体検査・測定、FCN画像分割、点字ブロック識別、超音波障害物回避などの技術により、視覚障害者の安全な通行ルートをリアルタイムで検索する。杖の物体検査・測定技術により、道路上によくある物体を識別し、回避を促すことができる。FCN画像分割技術は、前方の道路の、視覚障害者が歩けるエリアを選択できる。また点字ブロック識別技術により、使用者を点字ブロックまで誘導する。超音波技術は道路上の進行方向の空間に存在する物体の位置を調べ、回避を促す。

本や新聞を読みネットサーフィンをするといった行為は、普通の人にとっては容易なことだが、視覚障害者にとっては困難を極める。そんな中、科学技術の発展に伴い、視覚障害者がより良く世界と意思疎通する手助けになるハイテクが増えている。

2017年8月30日 Record China

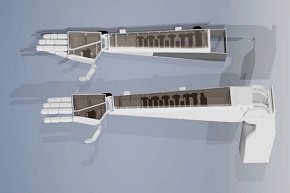

親指部分

親指部分 肘部分

肘部分 動きの学習機構

動きの学習機構