※本日は巨大な蛾の写真や芋虫の写真多数登場します。

与那国島に生息する、世界最大の蛾「ヨナグニサン」

現地の人たちがアヤミハビル(あや模様のある蝶)と呼ぶ、その蛾の博物館が与那国島にあると言う。

いつか行きたいと思っていたこの場所。与那国島へ行くなら立ち寄らないで入られません。

入場料500円を支払い、まず案内されたのはミニシアター。おそらく最近製作されたと思われる映像は、ヨナグニサンの誕生から羽化までの様子はもちろん、与那国島全体の自然についてコンパクトにまとまっていて見応え十分。島に来たらすぐ見るべきだったな。

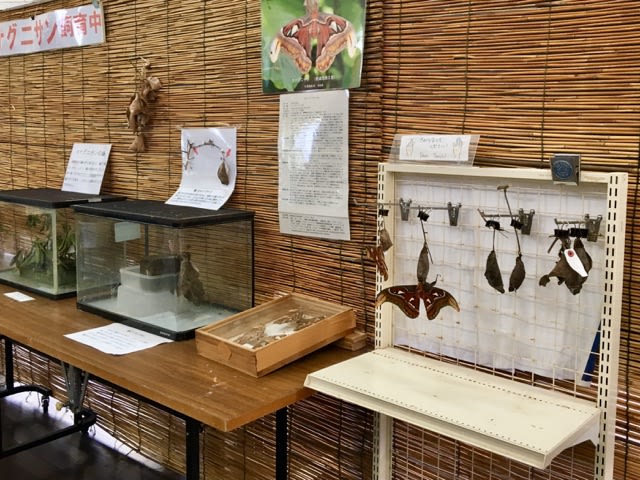

展示フロアは2つあり、こちらには解説ボードがたくさん

↑これで半分くらい

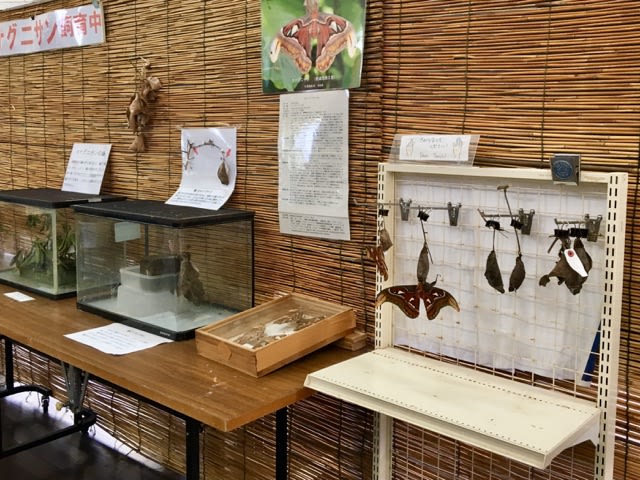

そして、もう一箇所には、飼育ケースがずらり

ちょ、ちょ、ちょっと…

まさかと思うのですが、右手に展示されてるのって、ひょっとすると実物?

あまりに

雑な大胆な展示方法に、行きすぎてしまい戻ってくるって言う(笑)

入館する時に聞いたところ、その日の朝に羽化したばかりの成虫がいるってことでしたので、それを目指して館内を移動してたんですけどね。

まさかのこれが羽化したての成虫だったのかぁーっっっ

うわわわぁ…

これは、想像以上に大きいではありませんか!!!

ヨナグニサンは、昼間は葉に止まってじっとしている習性があるため、こちらではこのような形でてんじしているとのこと。

残念ながら触ってはいけないと言うことで、絶妙な距離感でじっくりと観察。

どうやら体が大きいだけあって、一度着地に失敗する飛べなくなることもあるそうです。

羽の先には蛇の頭のような模様!

なんて凛々しいお姿!!

モスラ〜

この満面の笑み(笑)

手前がオスで、左奥があるメス

こちらのメスは1日早く羽化したとのこと。羽化した後はオスで4〜5日、メスでま5〜9日くらい生きるとのこと。しかも成虫が見られるのは7〜8月の限られた期間。

これ、つがいで見られたのって、かなりラッキーだったみたい!!!

初日に来てたらどちらにも会えずじまい。相変わらず運に助けられてます。

でも、逆に残念だったのは幼虫に会えなかったこと。

参考画像(ミニシアター映像より)

こんなやつです。

きっと幼虫だって大きいですよね。

残念〜。

で、最後に面白いなーって思ったのがこれ↓

ヨナグニサンの繭で作った小銭入れ。実際島に住んでるおばあは、昔これ作って使ってたんだそうです。

ヨナグニサンの繭はとても丈夫で、物が乏しい島の生活では重宝されていたんだとか…

繊維を取り出して織物に使ったこともあったんだとか…

へえーーーーーっ!!!

ちなみにヨナグニサンは与那国島の林内をよーく探すと会えることがあるそうです。そうとは知らずに素通りしちゃってたかも…。無知破損です(T_T)

ちなみに県の天然記念物&採集は絶対禁止!!!

7〜8月が狙い目です!!!

よかったらポチッとお願いします↓

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

ーーーーーーーーーーーーーーーー

ヾ(@⌒ー⌒@)ノ

適当でのん気な管理人がお届けしている

ブログです。→

初めましての方はこちら

たまに内容に誤りがあったり、頻繁に誤

字脱字があったりします。そのようなこ

とがないよう努力はしてますが、どうぞ

ご容赦ください。ご意見、ご感想、お気軽にコメントください。

ーーーーーーーーーーーーーーーー