雨水は二十四節気の第二。太陽黄経が330度のときで2月19日ごろ。

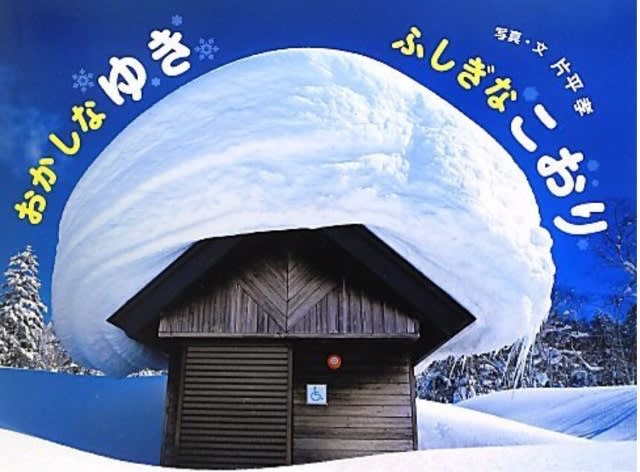

雪が雨へと変わり、寒さも峠を越える頃。春いちばんが吹き、鶯の初鳴きを耳にするのもこの季節。山に積もった雪も溶け出し、田畑を潤すことから農耕の準備を始める目安とされてきました。

本格的な春の訪れにはまだ遠く、大雪が降ることもありますが、次第に春らしい風景が目立ってきます。小さな春を探して散歩する足取りも軽くなる季節。

〜七十二候のページ〜

末候(3/1頃〜) →草木萌動

〜二十四節気・七十二候とは〜

旧暦(太陰太陽暦)が使われていた時代、季節のずれを調整するために作られたのが二十四節気。地球の周期をもとに、夏至と冬至、春分と秋分を設け、さらにその間を分けて1年を24等分して、季節の特徴を表した言葉を当てています。しかし、梅雨や台風などがない中国で作られたものがそのまま使われているため、日本の季節とは多少ずれるところもあります。

七十二候は二十四節気をさらに3等分ずつして、季節の特徴を当てはめたものです。日本独自に作り直された経緯があり、より、日本の季節にあったものとなっています。

〜横浜の雨温図(1981〜2010)〜