じつは,孵化を観察し撮影してから卵の変化が筋道だってわかったので,以下の記事を書くにあたってのわたしのこころの内は,「もうびっくりした!」というほどの驚きはありません。「なるほどなあ」という納得感のほうが強いという感じです。

そんなわけで淡々と記事にしてしまいますが,初めて感じたときの強烈な驚きが根っこあることだけはご理解ください。

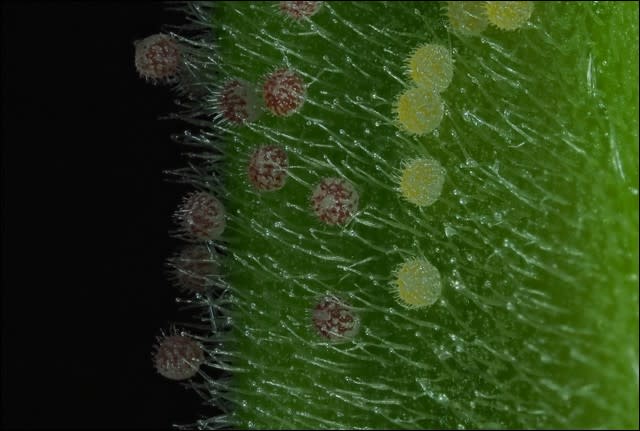

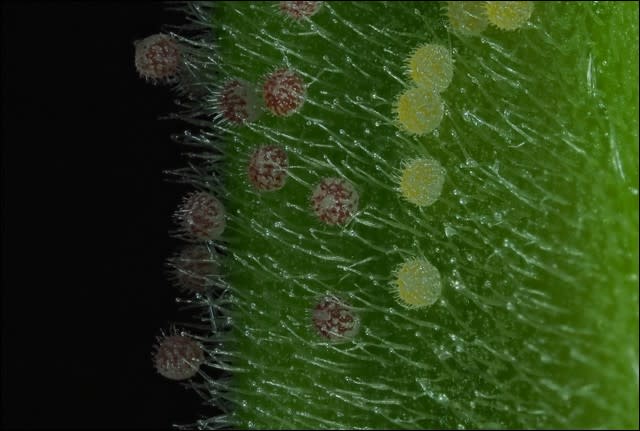

本シリーズの一回目にご紹介したとおり,卵の色は純白です。サイズは直径0.6mm,高さ0.5mm。かたちはバフンウニのそれにそっくり。

卵の産み付け方についても触れておきます。一個が単独で産み付けられている場合もありますが,集団の場合もあります。集団のときは,丹念にきれいにというのでなく,まったく適当に産付されています。それで上に重なっているために固定がとても不安定に見える例が多く見られます。たくさんの卵なので,数で勝負というところなのでしょうか。あるいは,オクラの実の表面に毛が密生しているので,卵を密着させることができないのかも。

さて,変化は顕著に現れます。つまり純白のままであらず,です。黄色っぽくなって,それからおやおや赤っぽい斑が出現。

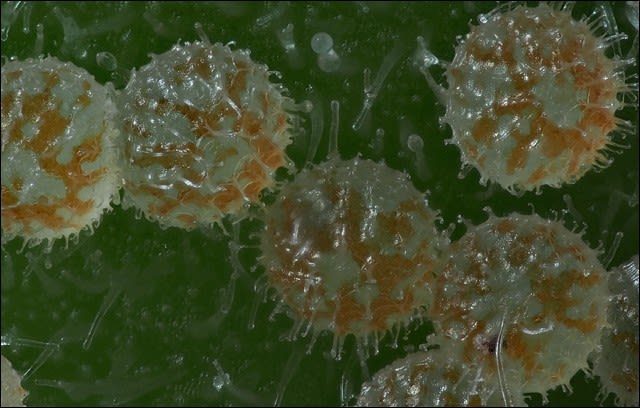

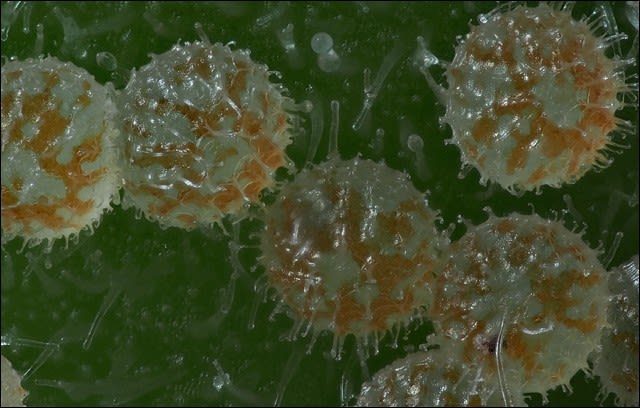

赤っぽくなる前に橙色に変化。それも,全体が橙色なのでなくモザイク模様のよう。どんな変化が起きているのか,興味津々といったところです。

横倒しになった卵がありました。これで高さがわかります。0.5mm!

橙色が赤っぽくなると……。よくよく見てみると,もうすぐ生まれいずる幼虫の毛が見えます。これにはびっくり。ということは,赤っぽいのは幼虫の体色なのでしょうか。

この答えは間もなく見えてきました。それについては次回に。