寒いとか大雪だとかばかりだと嫌になるが、東北人としてこれは悪い訳ではないと思っている。冬は寒いのが当たり前で、これが狂うと春や夏に何かがあるのではないのかと思う。雪が少ないと水不足を心配して、春の田植えは大丈夫だろうかと考えてしまう。

これは東北の経済に農業が占める割合が高いから一般人でも、暖冬だと気持ちが悪いと感じてしまう。ただ実際に暖冬と凶作はどの程度関係があるのだろうか。

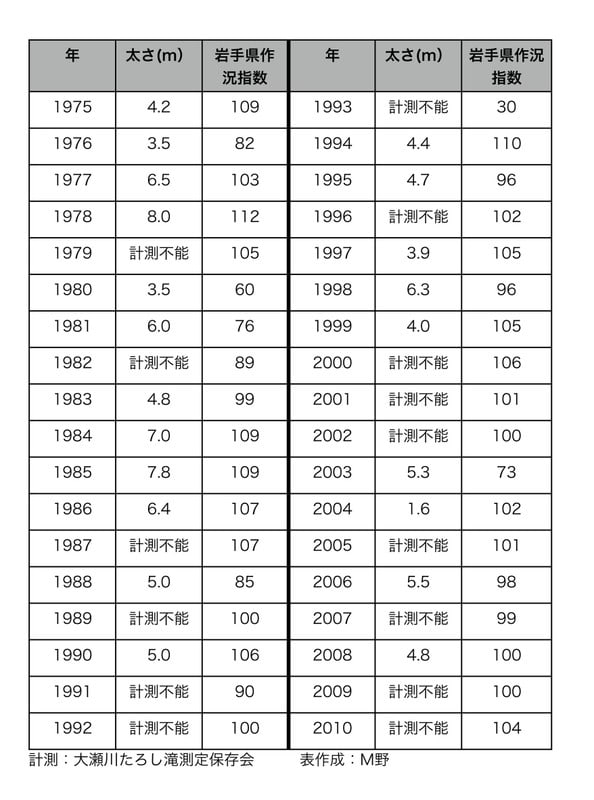

岩手県花巻市石鳥谷町では、滝の氷結した太さを計って作況を占う儀式があった。これを昭和50年から復活させた大瀬川たろし滝測定保存会のデーターがあった。左がその表だ。滝が太く氷結するためには、寒さも必要だが、水が供給されている事が必要だ。多分だが、寒くて雪の多い年ほど滝は太く氷結すると思う。1984年と85年はまさしくそういった年で、以前にもそのデーターは出していた。

ただ、計測不能の年の中には2月上旬にいきなり暖かい日があったりして、氷柱が崩れてしまった事もあるので全体で暖冬だったとは言えないのではないのかと思う。

85年は記録的な寒さだった。84年もそうだったが、84年は平均気温も寒い年だった。にもかかわらず作況指数が良いのは、夏が暑かったからと言える。

降雪量と平均気温を見ても、理想的に滝が氷結する年だった。それでは1978年を見てみる。

寒い年だったのはよくわかる。ただなんと言うかフツーに寒い年であった。

それでは積雪なのだが、大雪であった。さすがにベストテンには入っていないが、安定した積雪がある。

1978年なのだが、とても暑い夏だった。日最高気温が36.6度で歴代2位、35度以上の日が3日で3位、30度以上の日が38日で6位、日平均気温25度以上の日が33日で3位、非最高気温25度以上の日が94日で3位と大変暑かったのだ。作況指数が112と大きな値になった訳だ。

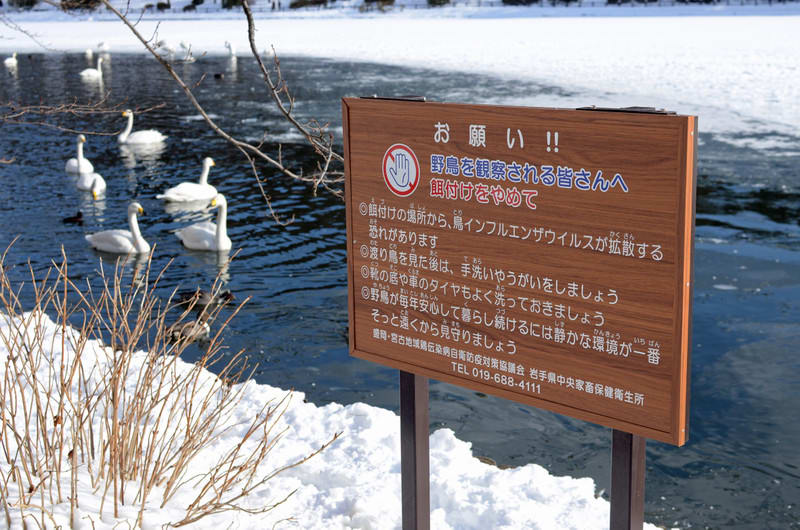

しかしたろし滝での計測は、微妙だが警戒という意味はある。

5メートル以下の年は計測不可能を含めて27件で、14件が作況指数100以下である。13件が作況指数101以上である。太さが5.1メートルを超えた場合の9件で、4件が作況指数100以下で5件が101以上である。

自然現象相手に、稲作という複雑な作業が加わっているので微小な差かもしれないが、管理上考慮に入れても良い数字だ。作況指数100で分けているのは、農家にとっては平年並みというのは、あまり意味が無いからだ。豊作を望んでいるからだ。今回作況指数100以下で分けたのはそういったニュアンスで決めた。

次は暖冬とは何かだが、気象庁は次のように定義している。「冬(12~2月)平均気温が3階級表現で「高い」冬。」何がなんだか解らない。それでは階級区分とは、平年並みとか高いとか低いとか言う表現らしい。しかし定義は「気温、降水量、日照時間について、平年との違いの程度を表す場合に使用する。

階級区分の基準は、次に示す累積相対度数および生起確率の範囲による。累積相対度数が0以上1/10以下または9/10を超えて1以下の状態をかなりの確度で予測できるときは、予報文の中でそれぞれ「かなり低い(少ない)」または「かなり高い(多い)」を用いることができる。」もう分けが解らない。

それではリアルに暖冬と言えるかどうか、過去のデーターで調べてみたい。

とはいえ気象庁は、過去の記録の中に暖冬記録を発表していない。年平均気温が高い年程度しか無い。それではどうしようかという事になる。