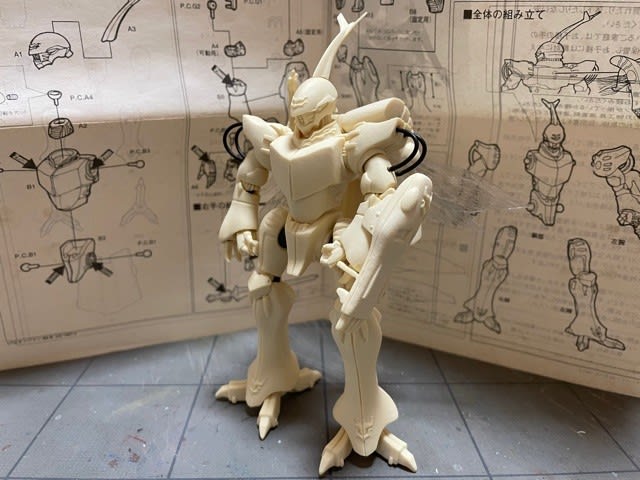

関節の調整位置や真鍮線での補強箇所を、何となく覚えていたので、スムーズに進んだ感じがします

ポリパーツ・真鍮線・スプリングで接続するものは、一通り取り付け終わりました

ポリパーツ・真鍮線・スプリングで接続するものは、一通り取り付け終わりました

脚部周りは、慎重にバランスを考えながら補強したので、問題無く立ちましたが、脚の爪の調整はやった方が良いと考えています。

一応フル可動モデルなので、後々を考えて関節は念入りに調整します。

こうして見ると、やはりコンバーターが大きいですね

画像を見ると分かりますが、膝関節が逆足になるので、真鍮線で可動させている後方の爪は、もう少し補強しておいた方が良いかも知れません。

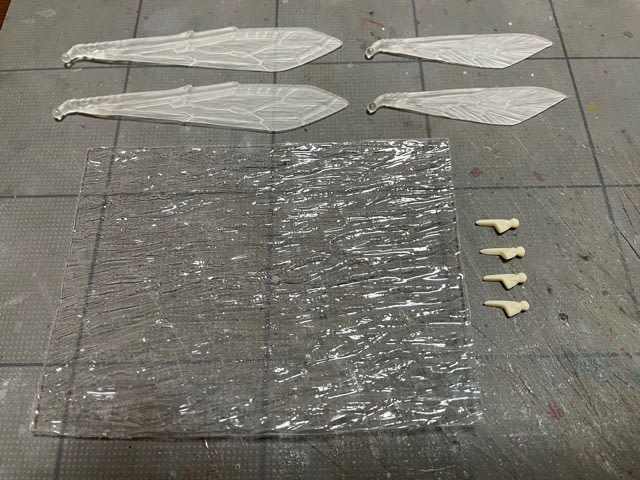

出品用なので、羽根は塗装と位置調整までで、取り外し可能な状態で仕上げる予定です。

バストールは、オーラソード収納時の柄のパーツはありません

バストールは、オーラソード収納時の柄のパーツはありません

交換用の掌パーツは、左右の平手が付属していますが、右手のパーツはオーラソードを持たせる為の形状になっています。

腕部自体が真っ直ぐな形状では無いので、少し持たせ方が独特です。

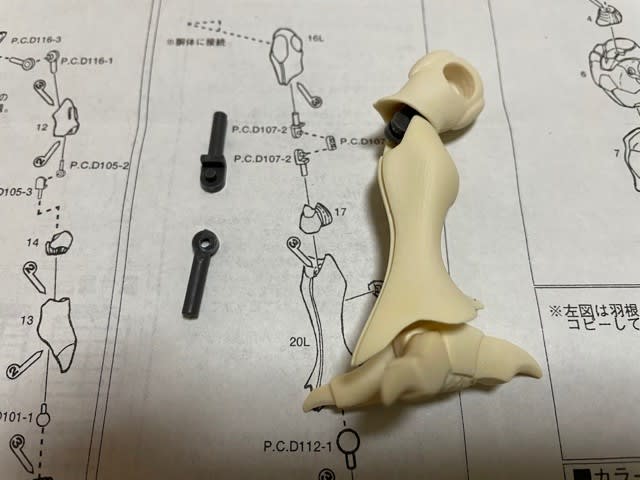

触角・前腕部の爪・左の平手と、膝関節を固定状態にする為のパーツです

触角・前腕部の爪・左の平手と、膝関節を固定状態にする為のパーツです

これまでも同シリーズのキット製作時に、膝関節用の固定パーツを記載していますが、キットの性質からいって、何度も可動させて遊ばない限りは、現状のままで寄れはありません。

但し、ポリパーツとレジンパーツで構成された関節なので、年数が経過した段階で脆くなる可能性が無いとは言えませんので、常に準備は必要でしょうね。

前回の製作時に記載したような気がするのですが、膝関節が若干後方に折れ気味です

前回の製作時に記載したような気がするのですが、膝関節が若干後方に折れ気味です やはりコンバーターは重いので、この部分のバランス調整が一番重要になります

やはりコンバーターは重いので、この部分のバランス調整が一番重要になります オーラショットは前回同様に、前腕部の爪の位置調整で、着脱出来る様にしました

オーラショットは前回同様に、前腕部の爪の位置調整で、着脱出来る様にしました オーラソードの柄を外して、抜刀状態のオーラソードは右手と一体になっているので、手首ごと交換します

オーラソードの柄を外して、抜刀状態のオーラソードは右手と一体になっているので、手首ごと交換します 余剰パーツとしては、肘関節と膝関節の固定用のパーツが付属しています

余剰パーツとしては、肘関節と膝関節の固定用のパーツが付属しています

これはポリパーツとは関係無しに、前回も起きた事なので記載しておきます

これはポリパーツとは関係無しに、前回も起きた事なので記載しておきます 前回の製作時にも記載したような気がしますが、肩軸と上腕部の肩パーツへの接続部が、同じ位置になってしまうので、微調整が非常に面倒です

前回の製作時にも記載したような気がしますが、肩軸と上腕部の肩パーツへの接続部が、同じ位置になってしまうので、微調整が非常に面倒です 肩と上腕部を繋ぐケーブルですが、腕自体を90度程度まで回転させても、外れない長さで取り付けようと思います

肩と上腕部を繋ぐケーブルですが、腕自体を90度程度まで回転させても、外れない長さで取り付けようと思います ポリパーツの交換場所の一つ目ですが、足首側のボールジョイントを交換します

ポリパーツの交換場所の一つ目ですが、足首側のボールジョイントを交換します ポリパーツの交換場所二つ目は肘関節の受け側ですが、軸側のピンが非常に小さいので、受け側のパーツを柔らかい物に交換して、耐久性を増やします

ポリパーツの交換場所二つ目は肘関節の受け側ですが、軸側のピンが非常に小さいので、受け側のパーツを柔らかい物に交換して、耐久性を増やします

頭部の触角と顎のパーツは、塗装の関係で取り付けていませんが、それ以外のパーツは全て取り付けてあります

頭部の触角と顎のパーツは、塗装の関係で取り付けていませんが、それ以外のパーツは全て取り付けてあります 付属の羽根を使う事にしたのですが、1/72サイズのHGABのものなので、少し大きい様な気がしています

付属の羽根を使う事にしたのですが、1/72サイズのHGABのものなので、少し大きい様な気がしています 少し可動させてみましたが、肘関節や膝関節がそのままレジンパーツで構成されているので、かなり干渉しますね

少し可動させてみましたが、肘関節や膝関節がそのままレジンパーツで構成されているので、かなり干渉しますね 文頭で記載したように、オーラコンバーターは、画像のような状態で安定出来ています

文頭で記載したように、オーラコンバーターは、画像のような状態で安定出来ています 羽根部分をどうするかを検討する為に、両方の取り付け状態を確認しました

羽根部分をどうするかを検討する為に、両方の取り付け状態を確認しました コンバーター以外の各関節は、一通りポリパーツの取り付け

コンバーター以外の各関節は、一通りポリパーツの取り付け 多分、可動を考えての選択だとは思いますが、画像の様に直立状態の時に、かなり隙間が発生します

多分、可動を考えての選択だとは思いますが、画像の様に直立状態の時に、かなり隙間が発生します 色々な組み合わせと、軸の長さの長をやってみて、別の組み合わせで行く事にしました

色々な組み合わせと、軸の長さの長をやってみて、別の組み合わせで行く事にしました 何パターンかの組み合わせでチェックしましたが、基本的なデザインに問題があります

何パターンかの組み合わせでチェックしましたが、基本的なデザインに問題があります 変更した組み合わせで、画像のような見た目の状態になります

変更した組み合わせで、画像のような見た目の状態になります