読書でも音楽でも、そしてオーディオでもおよそ趣味と名がつく世界では微細な点まで他人と 好み が一致することはまず ない というのが我が経験則~。

したがって、他人のご意見は「参考にすれどもとらわれず」を堅持しているつもりだが、プロの音楽家が推奨する曲目ばかりは一度聴いてみたいという誘惑にかられることがしばしばある。

「鶴我裕子」(つるが ひろこ)さんが書かれたエッセイ集「バイオリニストは目が赤い」を読んだときもそうだった。

鶴我さんは福岡県生まれで、東京芸大卒。1975年(昭和35年)にNHK交響楽団に入団され、第一バイオリン奏者を32年間務められた。

この本(新潮文庫)の50頁に、(鶴我さんは)「腹心のレコード」を2枚持っていて、愛聴し始めて20年、雨の日も風の日もこの2枚で心の支えを得ているという行(くだり)があった。

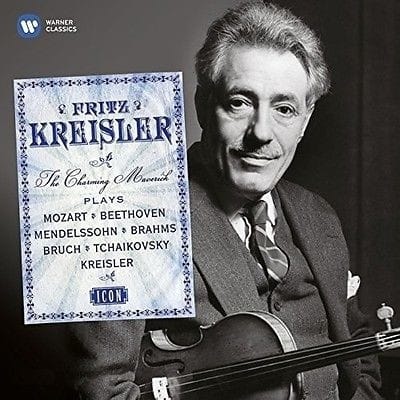

その2枚の内訳とは・・、フィッシャー=ディースカウの「シュトラウス歌曲集」と、もう一枚は「フリッツ・クライスラーの小品集」。

ディースカウは確実に後世に名前が残るほどの大歌手(バリトン)だし、クライスラーは1930年代頃を中心に活躍した名バイオリニスト。

さっそく、ネットで購入しようと検索したところ両方ともに該当盤なし、仕方なくオークションを覗いたところディースカウは無かったが、クライスラーのがあった。

どんなに当時の録音が悪くてもクライスラーの演奏だけは「別格」と聞かされているので迷うことなく入札に参加し、スンナリ落札。

「フリッツ・クライスラーの芸術10CD」と「高音質復刻盤・オーパス蔵”クライスラー ヴァイオリン小品集”」。

そして、ディースカウの「(リヒャルト)シュトラウス」歌曲集についてだが・・、これはよほどのことがない限り、もう手に入りそうにない予感がする。そこで「You Tube」に望みをかけたところ、アルバムではなく単品があった・・、すぐに耳を傾けてみたところブログ主には少し縁遠い気がした。

仕方なく方向転換して間に合わせのつもりで、手元にある「冬の旅」(シューベルト)を引っ張り出して聴いてみた。ピアノ伴奏はイェルク・デムス。

ディースカウは生涯に亘ってこの歌曲集を7回録音しているほどの熱の入れようで、年齢に相応した歌い方があるのだろう。

この曲には少しばかりの想い出がありまして・・、

たしか40歳代前後の頃だったが、当時、大分市南部にお住まいのK先生(医師)宅にかなり出入りしていた。

ある地区の御三家と称された大病院の院長さんで、ご高齢のため既にもう亡くなられているが、広くて天井の高い専用のオーディオルームでタンノイのオートグラフを「TVA1」(M&オースティン)という真空管アンプ(KT88のプッシュプル)で駆動されていた。

今となってはオートグラフの音質は自分の求める方向とは違うと分かっているものの当時は深々とした音色に大いに感心し憧れたものだった。

そのK先生が愛聴されていたのが「冬の旅」だった。

「疎ましい冬の季節に旅をするなんて誰もが嫌がるものだが、あえてそういう時期を選んで旅をする。

人間はそういう困難な環境を厭わずに身をさらす気概が必要なんだ。医学生の頃に友だちと一緒にこの曲をよく聴いたものだよ」ということだった。

「冬の旅」というタイトルのほんとうの意味は必ずしもそうではなかったようなのだが、当時は知る由もなかった。

近年ではごく稀に聴く程度だったが、丁度良い機会とばかりじっくり腰を落ち着けて「新生 AXIOM80」で試聴してみる気になった。

音楽とオーディオは車の両輪ですからね!(笑)

短い生涯に600曲にものぼる歌曲を書いてドイツ・リート(芸術歌曲)の花を咲かせたシューベルトの集大成となるのがこの「冬の旅」。

亡くなる前の年に作曲されたもので、暗い幻想に満ちた24曲があまねく網羅されている。あの有名な「菩提樹」は5曲目。

季節的には春の真っ盛りというのに何だか肌寒く感じる中での鑑賞だったが暗いというか、沈痛に満ちた70分あまりの時間だった。

試聴後の印象となると、シューベルトの薄幸の生涯を全体的に象徴しているかのようだったが、こういう曲目を愛好する人っていったいどういう心情の持ち主なんだろうとつい考えてしまった。

少なくとも叙情的な接し方を超越した根っからのクラシックファンには違いない。

大いに興味を惹かれて、より深くシューベルトの森に分け入ろうと「You Tube」で「シューベルト名曲集」をじっくり聴いてみたが、 聴き馴染んだ親しみやすい旋律 が想像以上に豊富だったのには驚いた。

ほら、昔はNHKラジオで音楽番組を頻繁にやっていたが、その始まりのテーマ曲によく使われていたのが「三つ子の魂百までも」と、記憶に遺っているというわけ。

シューベルトの音楽のテーマは持続性というか発展性が はかなくて長続きしない 印象だけど、ときおりハッとする美しい旋律が出てくる・・、それがテーマ曲にピッタリというわけで、いわば「短編小説の名手」という感じかな~。

あっ、そうそう・・、何方かが 彼の音楽は老人を優しく慰めてくれる音楽 と言ってましたが該当者として正鵠(せいこく=急所)を射てると思いますよ~(笑)。