比較的出入りの激しい我が家のオーディオだが、このところ(ブログで)「鳴り」を潜めているのにお気付きだろうか・・。

そう・・、幸か不幸かようやく「安定化」しつつあるようでして~(笑)。

ふっ、ふっ、ふっ・・、いろいろと紆余曲折があったがとうとう辿り着いたのがこのシステム。

オーディオでいちばん苦労するのは「低音域」だと個人的に思っている。やはりオーケストラのスケール感を少しでも味わいたいと思えば、ここに傾注せざるを得ない。

もちろん「スケール感なんてどうでもいい、かえって邪魔だ」という方がいてもちっとも不思議ではないし、そういう方々には縁のない話になる。

で、ウェストミンスター(改)の「200ヘルツ以下」をムンドルフのコイルで押し込めてやって、オルガンの「地を這ってくるような重低音」を味わうともう病み付きになりますなあ~(笑)。

で、中音域を担当するスコーカーは「200~6000ヘルツ」仕様になっている、6000ヘルツ以上は我が家の最強のツィーター「075」(JBL)の出番。

これらを、2台のプリアンプと3台のパワーアンプで駆動する。

このシステムを聴くとクラシック、ジャズ、ボーカル・・まったく不得手が無く、「これまでで最高の音かもねえ・・」、「95点はいけるんじゃないかなあ・・」と、自惚れてしまうほどだが、読者の信用を得るためにはやはり第三者の証言が必要だよねえ~(笑)。

そこで、近隣のオーディオ仲間「Y」さんの出番になるのだが、当方は「毎日が日曜日」だけれども、土、日となるとクルマの運転にやや不安がある家人のエスコートをしなければならない(笑)、その一方「Y」さんは平日は仕事なのでなかなか日程の折り合いがつかない。

ようやく、平日にもかかわらず昨日(25日)の午後に来ていただいた。

開口一番「いいですねえ・・、3ウェイですけどフルレンジが鳴っているみたいです」と、まずは引き込みに成功した。この後ボロを出さなきゃいいんだけどね(笑)。

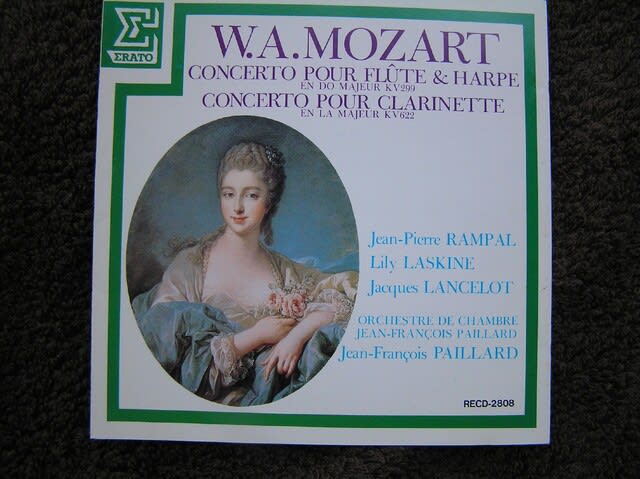

いろんな曲目を聴くうちに、「モーツァルトのピアノ協奏曲26番を聴かせていただけませんか」。

実は、これまでの傾向から(Yさんの)お気に入りの音が出ているときは「〇〇を聴かせてください」、その一方、音が気に入らないときは(口直しに)「AXIOM80を聴かせてください」と、くるのでたいへん分かりやすい方である(笑)。

で、「ああ、戴冠式ですね・・、あいにく持ってないんですよ~、あっ、そうだYou Tubeで検索してみましょう」

やはり「You・・」は便利がいい、「26番」を打ち込むとズラリと演奏者一覧が登場した。

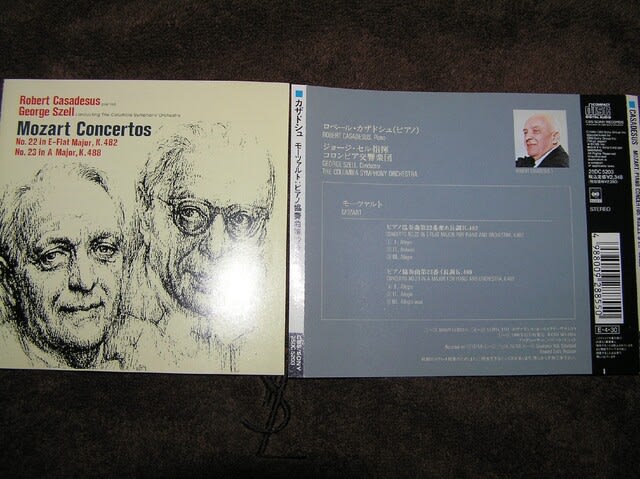

「あれっ、カザドシュ盤がありますね。これを聴いてみましょうかね。」

ところがいかにも録音が古くて音が冴えない。そこで隣の「内田光子」さんをクリックして聴いてもらった。

そのうち、Yさんが「カザドシュという名前を知っている方は始めてです。ずっと昔のことベートーヴェンの5番(皇帝)を聴いてこんな偉大なピアニストがいるのかと感激したことを思い出しましたよ」

「そうですか・・、カザドシュは私も大好きなピアニストです。たしかフランス人でしたよね。彼にはモーツァルトのピアノ協奏曲22番のたいへんな名演がありますよ、ぜひ聴いてもらいましょう~」

指揮者「ジョージ・セル」、ピアニスト「ロベルト・カザドシュ」のコンビからたいへんな名演が生まれた。

なんといっても22番の聴きどころは「第三楽章」にあるが、開始から4分後にまるでこの世のものとは思えないほどの「美しい旋律」が出てくる。

もう感激のあまり涙が出てくるほどで哀調の極みというのか・・、グサッと琴線に触れてくるのがつらくてうれしくもある。

ところがである・・、いくら他の演奏を聴いてみてもこの幽玄の境地には程遠いのである。

さらっと流し過ぎたり、やたらに遅いテンポでお涙頂戴みたいな下心が見え透いたりと、どうも気に入らない。

やはり「セル+カザドシュ」コンビじゃないと無理なんだよね・・、もはや「神の領域に到達した演奏」というべきか。

日頃になく満足されたYさんが辞去された後で、改めて確認の意味でサワリの部分を片端から聴いてみた。

そのうち、まあ「及ばずといえども遠からず」というのが二人いた。上から目線の表現で恐縮だが、音楽の好みばかりは王様になった気分でやってみても不遜ではないよね(笑)。

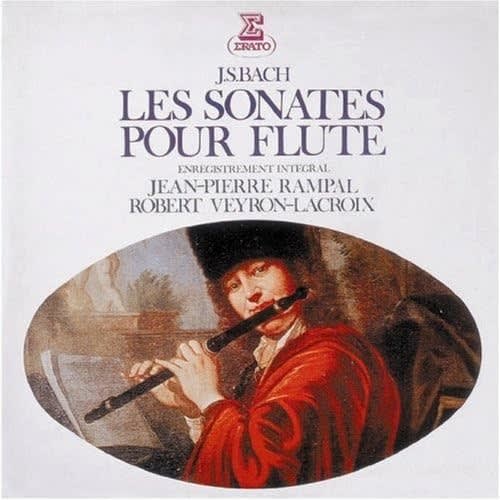

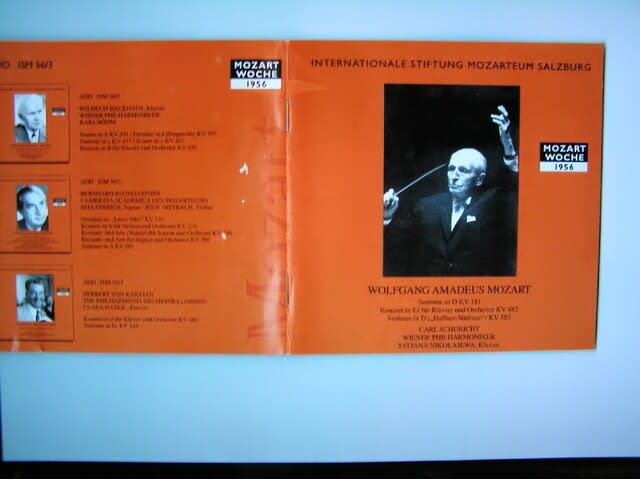

それはリヒテル、そしてニコラーエワ女史。

指揮者「カール・シューリヒト」、ピアニスト「タチワナ・ニコラーエワ」女史、そして「ウィーンフィルハーモニー」。

女史には「フーガの技法」(バッハ)という、これまた神演がありますね、さすがにモーツァルトも立派な演奏だと思いました。

さいごに、「You Tube」でカザドシュの演奏が聴けます。まだ聴いたことがない方はぜひ聴いてみてください~。

ただし、これを聴いて熱くならない方は生涯モーツァルトと縁のない方でしょうね、残念です・・(笑)。

積極的にクリック →