2016/10/30 礼拝⑥「救いを得させる福音」ローマ一章16-17節

来年は、宗教改革五百周年です。ルターがカトリック教会の教えに疑問をぶつけて、プロテスタントが生まれたのが1517年です。しかし今日、世界的な動きとしてはプロテスタントとカトリックが互いの違いも認め合いつつ、パートナーとしてともに歩もうとしています。批判や排除ではなく、良い関係の中で五百周年を迎えられることは、大変嬉しい事です。

1.礼拝の回復であった

今日読みましたローマ人への手紙1章16-17節は、マルチン・ルターが「信仰義認」を発見した箇所としても知られています[1]。その頃、ルターは自分の罪の思いに苦しみ、悩んで、教会が教える苦行や巡礼などをあれこれ試したのですが、どれも効果はありません。義である神の前に自分の罪の深さに怯え、神を恐れ、遂には神を憎んだと書いています。神の義は彼にとって恐ろしいことでした。ところが、このローマ書1章17節にはこうあります。

ローマ一17なぜなら、福音のうちには神の義が啓示されていて、その義は、信仰に始まり信仰に進ませるからです。「義人は信仰によって生きる」と書いてあるとおりです。

彼にとって「神の義」は裁きをもたらす恐怖でしかありませんでしたが、この御言葉は彼の神の義の理解を180度変えました。「神の義」は、罪人を罰する義ではなく、罪人にキリストの義をもたらしてくれる義、不義なる者にキリストの正しさを着せてくれる義だ、と気づいたのです。(「イエス・キリストを信じる信仰による神の義」三21-22)そうして彼は福音の喜びに溢れるようになりました。福音の素晴らしさ。これが宗教改革の原点だと言えるでしょう。

「宗教改革」と言えば「免罪符(贖宥状)」にルターが抗議をした運動と教科書では説明しています。しかしそれ以上に、宗教改革が目指したのは、この「福音」の回復でした。端的に言えば、それは「礼拝」の改革でした。福音から全く離れた礼拝を、福音によって、全ての信徒が養われて、喜びを回復する礼拝に取り戻そう、という「礼拝改革」の運動だったのです[2]。

それまでの礼拝では、信徒はキリストの福音がちっとも分からなかったのです。何しろ、言葉は全部ラテン語という難しい言葉です。最初から最後まで文語体の交読文を聞いているようなものです。讃美歌を歌う事もなく、聖歌隊がラテン語で歌うのを聞いていただけです。説教もラテン語だったり、なかったり。そして、一年に一度だけパンを食べ、ワインはこぼすと大変だからと信徒には与えられなかったのです[3]。それだけ、でした。聖書も自分の言葉に訳されたものはありませんから、聖書を読んで養われることもありません。改革者たちが取り組んだのは、母国語での礼拝や説教、また聖書の翻訳でした。全ての信徒が、お客様ではなく、福音を聴き、理解し、喜んで、素晴らしい福音を下さった神を心から褒め称える礼拝者となる。そういう礼拝へと改革していったのが、宗教改革だったのです。

2.神を知る事と自分を知る事

ですから改革者たちが行ったのは、ただ「免罪符は間違っている」「教会は腐敗して、その教えは間違っている」という批判・非難ではありませんでした。「聖書的なあるべき礼拝のスタイルを整えてやろう」という事でもなく、「母国語で聖書を読み、理解できる礼拝をするぞ」という事自体が目的でもなかったのです。何しろ聖書そのものが、そうは言わないのですから。

ローマ一16私は福音を恥とは思いません。福音は、ユダヤ人をはじめギリシヤ人にも、信じるすべての人にとって、救いを得させる神の力です。

17なぜなら、福音のうちには神の義が啓示されていて、その義は、信仰に始まり信仰に進ませるからです。「義人は信仰によって生きる」と書いてあるとおりです。

平たく言えば、福音の回復とは、信徒たちが皆、神の力によって救いを頂くことです。何を信じているのか分からないまま、なんとなく有り難がる礼拝ではなく、みんなが理解できる言葉で聖書を聴き、福音を分かり、分かるだけでなく、神から慰めをいただき、ますます心から神を信じて生きるようになることを求めたのです。私たちが高いお金を払って免罪符を買って、一年に一度はミサに行ったり、巡礼をしたりするよりも先に、神ご自身がイエス・キリストの十字架による福音を下さった。そう知って、私たちの深い生き方が変えられる事こそが、宗教改革の目指した所だったのです[4]。そしてそれは改革者たち自身の体験でもありました。

「神を認識することと、我々自身を認識すること…この二者は多くの絆によって結び合わさっているので、どちらが他方に先立つか、どちらが他方を生み出すかを識別するのは容易でない」[5]。

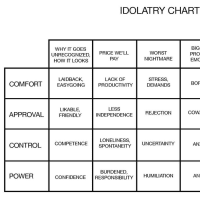

こう言ったのは、カルヴァンで、これは『キリスト教綱要』の冒頭の文章です。私たちが神を知ることと自分を知る事が切り離せない。これは素晴らしく人間を知った洞察だと思いませんか。ただ神を知るだけではないし、神を賛美し、神を喜ばせれば良いのではないのです。私たちは、自分を知っているでしょうか。自分の特徴、願い、癖、何を幸せと感じるのか、どんな事に怒りを爆発させ、傷つくのか。どんな願いでも適うなら、何を願うのが自分なのか。またどのように人を傷つけ、どんな助けを自分が必要としているのか。そういう事を封じ込めたまま、神だけを知り、神を礼拝する事はない。神を知る事と自分を知る事とは切り離せない。そう言い切ったカルヴァンは(完全ではありませんが)深い人間理解の人でもあったのです。

3.神の力に生かされる教会

私たちが今、日本語で聖書を読み、日本語の説教を聴き、日本語の讃美歌を歌っている事。これは全て、宗教改革で取り戻した礼拝の要素です。当たり前の事ではありませんし、取り戻さなければならない大事なことだったのです。ここで私たちはどのような神と出会うのでしょう。私たちの礼拝を求められ、喜ばれ、私たちを真実な礼拝者として整えて下さる神と出会うのですね。自分ひとりが礼拝に来ようと休もうと神は気になさらない、ではなく、神はこの私の礼拝を求め、喜び、受け入れて下さる。また、私たちの側で言えば、自分の言葉で聖書を読み、福音を聴き、讃美歌を歌いながら、自分が神を礼拝する者、言わば祭司だと知るのですね。自分なんかの礼拝やしどろもどろの祈りなんか、ではなく、この私の賛美、礼拝、祈り、信仰を神が喜んで受け入れておられる、そのように尊く愛されている自分だと知らされるのです。

その私たちと神との礼拝を成り立たせるのは、贖宥状や献金や奉仕ではありません。歌が旨いか、祈りがちゃんと捧げられるかでもありません。ただ、イエス・キリストがご自分を捧げてくださった祭司の御業によって、私たちは神に受け入れられるのです。そのキリストがご自分を与えて下さる事なしには、人間がどんなに犠牲を払った所で決して人間の罪を償う事は出来ません。それほど私たちの抱えている問題は深く、癒やしがたいのです。ただ神の怒りだけを宥めて、幸せをもらえたらいいと人間は考えますが、神の願いはもっと素朴です。神は、私たち自身の心が、神に向かい、神への信仰を始めさせ、信仰へと進ませる、そういう関係の回復を求められます。私たちの心には自分でも気づかないほど様々な思いがありますが、どんな願望や怒りや恨み辛みよりも、遙かに大きな神の恵みに私たちが出会い、気づかされ、生涯かけて、神を心から信頼し、崇めるようになる。そうさせてくれるのが、キリストの十字架です。

中世の礼拝で、会衆は「通行人」でしかなかったのが、今ここに

「礼拝者」

として私たちがいるのは宗教改革の賜物です。私たちが礼拝をささげ、また祭司として互いに仕え合い、愛し合う者とされていることが回復されたのです[6]。でもそれ自体が神の恵みです。決してプロテスタントだ改革派だと誇って傲り高ぶることではないのです。神は、その限りなく深く聖なる恵みをもって、私たちに働いておられます。この世界に働き、悪や暴力を悲しみ、そこにも慰めを現されます[7]。その生きて働いておられ、私を知っておられる神を礼拝するのです。

「主よ、イエス・キリストの完全な贖いに立ち戻った宗教改革から、あなた様を礼拝する特権を噛みしめます。しかし、その事さえ争いや独善にしてしまった愚かな歴史もあり、私たちの心を主が聖め、神に栄光を帰する歩みへと導いて下さいと願わずにおれません。どうぞ主の憐れみに立ち戻りつつ、その恵みへの感謝の一心で、愛し仕え、出て行く私たちとしてください」

[2] 「スイスの宗教改革は礼拝の改革、すなわちミサを廃止し、神の言葉を説教する礼拝の確立から始まる。カルヴァンがジュネーヴに初めて来た時、福音の説教は行なわれていたが、まだ十分に神礼拝にふさわしい秩序を整えるに至っていないとカルヴァンは気付く。そこで、礼拝の充実のために最初の教会規則が取り上げたのは詩篇歌であった。ファレルの礼拝指導では詩篇歌は用いられていない。彼はそれを知らなかったのであろう。カルヴァンはフェラーラでクレマン・マロと知り合って詩篇歌の価値を知ったのであろう。詩篇歌はルネッサンスの文化運動の一環である。しかし、カルヴァンが詩篇歌を採用したのは時代の先端的文化的を評価したということではない。聖書をもって神を讃美すること、すなわち、人間の気持を表わした創作讃美歌でなく、神から与えられた文書にある讃美歌を歌い継ぐべきであるとの主張が一つある。また、旧約のイスラエルの礼拝の歌が新約の民の礼拝の歌であることの意味の大きさを彼は考えていた。/礼拝が神の言葉を聞くことに中心点を定めるべきは勿論であるが、その中心を中心として位置付ける秩序が必要である。すなわち、礼拝式文が大切である。これもファレルの気付いていなかった点である。礼拝式文はシュトラスブルクから学んだのではないか。/礼拝に関してカルヴァンが聖晩餐の意義を重視していたことをも挙げなければならない。本当は全ての礼拝に聖晩餐が伴うべきである。それが実行出来なかったのはジュネーヴ市当局がそれを認めなかったからである。聖晩餐の重視はカルヴァンとツヴィングリとの違いを示す重要な点である。」以上、渡辺信夫氏HP

[3] 中世は、御霊の働きではなく、礼典の正しい執行にその有効性がかかっているとしました。しかもミサは「キリストの完全な贖いの記念」ではなく、「神に捧げられるキリストの犠牲」となります。結果として、礼典そのものを重んじるため、信徒は礼典から遠ざけられる事になります。これに対して改革者は、神の恵みに有効性があり、聖霊の働きによって有効となることを信じます。また、信徒が救われるのは、(中世カトリックが言うように礼典によって、ではなく)信仰による、と告白したのです。

[4] 罪の赦しのために来る中世の礼拝に対して、改革者たちは、福音の説教に基づく礼拝を回復しました。しかし、その弊害は、「説教」や教育を過度に重視する主知主義的な傾向です。聖餐への陪餐の意味が薄れ、説教(講義)中心の礼拝理解に傾いていったのです。そして、結局は牧師・説教者の地位の向上・絶対化です。本来は、「脱教職化」が目的だったのに、結論的には違う「教職化」が進んだのでした。

[5] 「我々の知恵で、とにかく真理に適い、また堅実な知恵と見做さるべきものの殆ど全ては、二つの部分から成り立つ。すなわち、神を認識することと、我々自身を認識することとである。ところが、この二者は多くの絆によって結び合わさっているので、どちらが他方に先立つか、どちらが他方を生み出すかを識別するのは容易でない。すなわち、まず我々がその打ちに生きかつ動く神(使徒行伝17:28)、この神への瞑想に己が思いを真っ直ぐに向けない限り、誰一人として自分自身について考察することはできない。…自分自身の卑小さによって、神の内にある恵みの測りがたい豊かさが我々にはいよいよはっきり分かる。…すなわち、我々は、自己の悲惨によってこそ神にある諸々の善を考えざるを得ないように迫られるのであり、また自分自身に対する不快感を抱き始めてからでなければ、神を真剣に渇望することはできないのである。自己について無自覚な状態、つまり、自分の賜物に満足し、尾野が悲惨について無知あるいは忘却した状態にある限りは嬉々として安んじている-、こうでない人がどこにいるだろうか。そのようなわけで、自分自身についての知覚は、各々を駆り立てて神の探求に向かわせるのみでなく、言うならば手を取って導くようにして、神を発見するように各々を引いていくのである。」ジャン・カルヴァン『キリスト教綱要 改訳版 第一篇・第二篇』(渡辺信夫訳、新教出版社、2007年)38-39頁。

[6] ただ信徒が礼拝を「分かる」だけでなく、福音がひとりひとりを慰め、恵みに満たし、神の栄光のために生きることを願い、喜び、求めるように変えられて行くことをターゲットにした。それが「万人祭司(全信徒祭司論)」という理解です。

[7] ですからプロテスタントの指向する礼拝や献身は「教会のために」ではありません。それまで「俗世」と軽んじられたそれぞれの生活、職業を聖と見、神からの召命と見なし、神のために経済の発展を評価した改革主義の社会意識、職業意識も、この延長にあります。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます