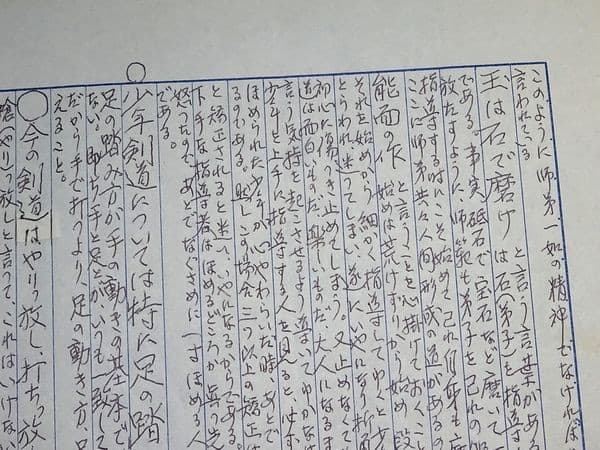

このように師弟一如の精神でなければならない。

昔からよく言われている。「玉は石で磨け」と言う言葉がある。

これは玉(指導者)は石(弟子)を指導する心掛けを言ったものである。

事実、砥石で宝石など磨いて一段と美しい輝きを放なすように、

師範も弟子を己の鑑として正しく真心を以って指導する時にこそ

始めて己れ自身も磨く事が出来るのである。

ここに師弟共々人間形成の道があるのである。

又、少年指導には「能面の作」と言うことを心掛けておくこと。

即ち能面を作る時、始めは荒けずりから始め、段々と細かく彫刻していく。

それを始めから細かく指導してゆくと少年は細かいことの諸作にとらわれ、

迷ってしまい、遂にいやになり折角剣道をやろうと思っている初心に傷つき止めてしまう。

又、止めなくても大成はしない。故に剣道は面白いものだ楽しいものだ、

大人になるまでずーっとやってやろうと言う気持を起こさせるよう導いてゆかなくてはならない。

之が為に少年を上手に指導する人を見ると、必ず先ずほめる。

そしてほめられた少年が心やわらいだ時、あとで一つか二つの欠点を矯正するのである。

然しこの場合、三つ以上の矯正はいけない。

あれもこれもと矯正されると迷い、いやになるからである。

こんな指導はやらない事。下手な指導者はほめるどころか真っ先に怒鳴っている。

そして余り怒ったので、あとでなぐさめに一寸ほめる人がある。

この指導者は落第である。

○少年剣道については特に足の踏み方を重視すること。

足の踏み方が手の動きの基本であることを忘れてはならない。

即ち手と足とが、いつも一致していること。剣道は一足一刀だから手で打つより、

足の動き方、足の踏み方をしっかり教えること。

○今の剣道はやりっ放し、打ちっ放しである。

即ち残心のない槍(やり)っ放しと言って、これはいけない。

槍でもただ突くだけでなく、突き、くり込むのである。

このように打突の後の残心が大切である。

○心身の鍛錬については№6に述べたが尚補足しておきたい。

相手を打った時には、手の内をしめ、血液が瞬間に止まる。そしてサッと流れる。

これが身体のたんれんにつながるのである。

ぐっと手を握りしめて、パッと開くと手の内が白くなる。

これは血が止まっている。ここが大切である。

今度は手を開いてぐっと力を入れると赤く充血する。

これが手の内のよく出来た人と言える。

(手の内の打った時の項は№23にあり重複するが大切也)

○柔よく剛を制す。と言うことについて。

今はもう昔話になるが曽て(かって)二十代の横綱大鵬が

麒麟児を手の力を抜いて軽くあしらっているのをテレビで観たが、

あの柔らかい手の内で強引にくる相手を軽くあしらっている。

剣道もああなければならないと二十代の大鵬に教えられた。

そして又一刀流の「上段之霞」(高霞)で、

打方が剛でくるところを仕方は柔の心を切先に含めこれを引張る心で後へ受け入れ、

打方の技の尽きて弱まった所を遂に剛に出て勝つ。

これが竹刀剣道で大切であることを自覚した。

(この上段之霞)は「一刀流極意」書の141頁~143頁にわたり詳細に解説されてます。)

◎相手が力を入れて来た時の扱い方が大切である。