【 紙芝居、大縄跳び、絵本ライブ、ふれあい動物園】

奈良市のならまち界隈で10月20日「ならまちわらべうたフェスタ 2024」が開かれた。 ならまちは世界文化遺産元興寺の旧境内を中心とする旧市街地。ならまちセンターをはじめ12の会場で多彩なイベントが繰り広げられ、多くの子どもたちでにぎわった。

ならまちセンターの芝生広場ではコンサートや紙芝居、アナウンサー体験などが行われ、周りには飲食などの模擬店も出店。奈良市のキャラクター「しかまろくん」の前には行列ができていた。(写真奥の高層ビルのように見えるのは 修復工事中の興福寺五重塔の素屋根)

「どじょうつかみ」も人気を集めていた。1回100円で制限時間1分間。ぬるぬるしてなかなか難しそうだか、6匹つかまえたという子も。飼い方や「食べられる?」と聞いて持ち帰っていた。

市民ホールでは「良弁一座」によって大紙芝居が上演された。演目は「不審ケ辻子の鬼」など奈良の昔ばなし。畳1畳分もある紙芝居は迫力満点だった。館内ではお手玉遊びやおもちゃの手作りなども行われていた。

「春日若宮おん祭」の大宿所会場では子どもたちが大縄跳びや羽根つきに興じた。「郵便屋さん ハガキが十枚落ちました~」 などわらべうたに合わせてジャンプ。中には 100回以上跳んだ女の子もいた。秋晴れの下、みんなも笑顔で輝いていた。

奈良町物語館では「言の葉の羽」 による“絵本ライブ”が開かれていた。ここも親子連れで盛況だった。

もちいどのセンター街の駐車場は「ふれあい動物園」の会場に。手にはめた軍手で恐る恐るミニ豚など小動物を触るチビッ子たち。ここでは有料でメダカすくいも行われていた。

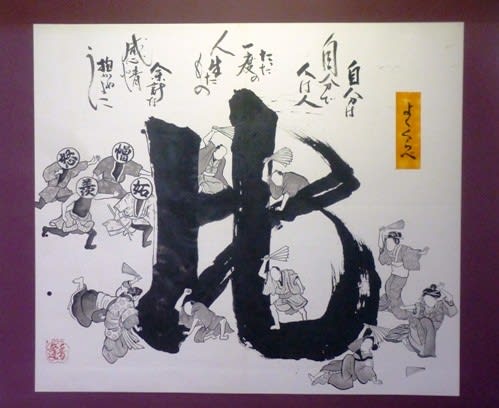

奈良市史料保存館には大和の民謡やわらべうたの録音⋅採譜に取り組んだ牧野英三さん( 1921~2003 )に関する資料などが展示されていた。江戸時代の子どもたちが遊ぶ様子を描いた「大和名所図会」(1791年)も。

その隣の奈良市杉岡華邨書道美術館や奈良町にぎわいの家、奈良市音声館、奈良町からくりおもちゃ館なども子どもたちでにぎわった。