【「ムジークフェストなら」恒例の人気演奏会、今年で3回目】

11日開幕した「ムジークフェストなら2016」の一環として17日、奈良市学園前ホールで〝爆弦〟と銘打った「12人のチェロアンサンブル セロ弾きのコーシュ(巧手)」が開かれた。関西ゆかりの演奏家を中心に気鋭のチェリスト12人が結集したコンサートも今年で3回目。今やこの音楽の祭典の看板コンサートの1つになっており、この日も抽選に当たった多くのファンが会場を埋め尽くし、息の合ったチェロの響きに酔いしれた。

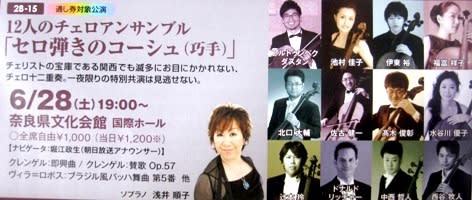

1曲目は昨年も演奏したユリウス・クレンゲル作曲「12本のチェロの為の讃歌」。この後、メンバー12人の最年長で地元奈良の二名中学・奈良高校出身の西谷牧人(東京交響楽団首席チェロ奏者)がメンバーを1人1人紹介した。3年連続の出演は西谷をはじめ辻本玲、佐古健一、北口大輔(日本センチュリー交響楽団首席チェロ奏者)、福富祥子、高木俊彰、中西哲人、カザフスタン出身のアルトゥンベク・ダスタンの8人。若くして日本音楽コンクール・チェロ部門第1位に輝いた奈良出身の逸材、伊東裕はヨーロッパ滞在中のため今回はメンバーから外れた。昨年から2人が入れ替わり山口真由美と堀田祐司が新しく加わった。最年少は京都・堀川高校出身で東京芸術大学在学中の加藤菜生で、高木良(高木俊彰の弟)とともに昨年に続いて2回目。(写真は上段=左から西谷、辻本、佐古、北口、福富、高木俊彰、下段=中西、ダスタン、加藤、高木良、山口、堀田)

前半の演奏曲目は4曲。クレンゲルの讃歌に続いてグリーグ作曲の組曲「ホルベアの時代」から「前奏曲」「ガボット」「リゴドン」を12人全員で演奏。続くフォーレ作曲「パヴァーヌ」とアストル・ピアソラ作曲「ル・グラン・タンゴ」はメンバーの1人、佐古が編曲したものを8人で演奏した。「パヴァーヌ」では叙情的な甘美な旋律を優美に奏で、「ル・グラン・タンゴ」では対照的にノック・ザ・ボディー奏法(胴を拳で叩く)も交えながら力強く歯切れのいい演奏を堪能させてくれた。

休憩を挟んで後半最初の曲目は20世紀を代表する米国の現代クラシック作曲家、サミュエル・バーバーの「弦楽のためのアダージョ」。バーバー自身は意図していなかったそうだが、レクイエムのような旋律は葬送曲、鎮魂歌として度々演奏されたり映画などで使われたりしてきた。J.F.ケネディの葬儀、NY同時多発テロの慰霊祭、オリバー・ストーン監督の映画「プラトーン」……。チェロの深い音色によって、この名曲の素晴らしさも一層引き立つ。2曲目はヴィラ=ロボス作曲「ブラジル風バッハ第1番」。第9番まである中でチェロアンサンブルのみの編成で書かれたのはこの第1番だけで、名チェロ奏者パブロ・カザルスに献呈された。アンコールは威勢のいい「八木節」に続いて、そのカザルスが編曲したスペインのカタルニア民謡「鳥の歌」だった。「私の故郷の鳥はピース(平和)、ピースとさえずる」。カザルス自身が晩年、NY国連本部でこう言って演奏したこの曲は、今や「12人のチェロアンサンブル」の演奏会を締めくくるテーマソングにもなっているようだ。