【金子三勇士、敬愛するコチシュの指揮でリストのピアノ協奏曲第1番】

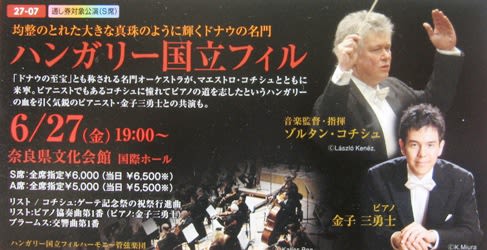

来日中のゾルタン・コチシュ率いるハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団の演奏会が27日、奈良市の奈良県文化会館で開かれた。同フィルと音楽監督・指揮のコチシュの来日公演は2006年以来8年ぶり。この日は今最も注目を集めている新進気鋭のピアニストの1人、金子三勇士(24歳)との協演によるリストの「ピアノ協奏曲第1番」やブラームスの「交響曲第1番」などを演奏した。

コチシュは1952年生まれで、ハンガリーを代表するピアニストとしても知られる。同フィルは約90年前の1923年創立の名門。〝炎のコバケン〟こと小林研一郎(現在桂冠指揮者)が1987年から10年間、常任指揮者・音楽監督を務め、コチシュはその後任として97年に就任した。作曲家としても活躍しており、この日の最初の演奏曲、リストの「ゲーテ記念祭の祝祭行進曲」もコチシュの編曲によるもので、オープニングにふさわしい華々しい演奏で幕開けした。

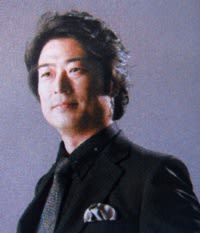

金子三勇士は1989年、日本人の父とハンガリー人の母との間に生まれた。6歳の時、祖父母の住むハンガリーに単身で渡り、11歳でブダペストの国立リスト音楽院に入学。16歳で全課程を修了して日本に帰国した。2008年にはバルトーク国際ピアノコンクールで優勝している。金子がもともと音楽の道を志したのは幼児期にコチシュが演奏するピアノ曲を繰り返し聴いたのがきっかけ。その敬愛するコチシュと協演する高揚感は想像以上のものだろう。

金子がコチシュ指揮でリストの「ピアノ協奏曲第1番」を弾くのは23日の東京での演奏会に続いて奈良が2回目。金子は時に全身を鍵盤に預けるように躍動的に力強く、時に滑らかな指使いでまろやかな音色を紡ぎ出し、技巧に溺れることなく最後まで冷静さを失わなかった。コチシュはピアノとオーケストラとの掛け合いをうまく律して一体感を生み出した。金子のアンコール曲はリストのピアノ曲「愛の夢第3番」(?)。

ブラームスの「交響曲第1番」は「ベートーヴェンの第10番」ともいわれ、あのティンパニの連打で始まる。第2楽章のオーボエと第1ヴァイオリン首席奏者(コンサートマスター)がソロで奏でる美しい響き、第3楽章の軽快なクラリネット、第4楽章の柔らかいホルンと朗々とした弦楽器の響きも印象的だった。コチシュはこの大曲も暗譜で指揮した。情熱的な〝コバケン〟のような華々しさはないが、優れた統率力を感じさせる堂々とした指揮で芳醇な音色を引き出した。アンコールはブラームスの「ハンガリー舞曲第1番」とベルリオーズのオペラ「ファウストの劫罰」より「ラコッツィ行進曲」。

松田理奈

松田理奈