【本堂脇に映画監督小津安二郎の記念碑!】

三重県津市の恵日山観音寺大宝院(通称「津観音」)は真言宗醍醐派の古刹で、東京の浅草寺、名古屋の大須観音と並んで日本三観音の一つに数えられている。開創は約1300年前の709年(和銅2年)まで遡る。伊勢国の阿漕ケ浦で漁師の網に掛かった聖観音立像を祀ったのが始まりという。かつては観音堂を中心に七つの塔頭寺院を擁する本山で、伊勢神宮への参拝者の多くが津観音にも立ち寄るようになって「津観音に参らねば片参り」とまでいわれたそうだ。

その大伽藍も残念ながら1945年の空襲で多くの寺宝とともに焼失してしまった。ただ、津観音は今も市民の心の拠りどころになっているという。市内最大の祭り「津まつり」(10月)では津観音が神輿を安置するお旅所になっており、境内では郷土芸能の披露などもあって多くの市民でにぎわう。また「つ七夕まつり」(7月7日)でも津観音から観音橋一帯にかけて例年大変なにぎわいを見せるそうだ。

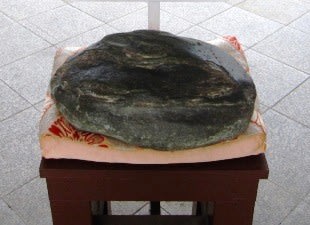

朱塗りの山門の真下中央に「撫で石」という自然石が置かれていた。四国88カ所の第60番札所横峰寺から齎(もたら)されたもの。全国各地の天満宮などに鎮座する「撫で牛」や賓頭廬(びんずる)さんのような「撫で仏」同様に、石を撫でた手で体の悪い部分を触ると良くなるという言い伝えがあるそうだ。境内で唯一戦火を免れたのが地蔵菩薩像。毎年7月28日にはその像の前で「平和と感謝の祈り」が捧げられる。

本堂に向かって右手にまだ新しそうな黒い石碑が立っていた。「小津安二郎記念碑」。えっ、なぜ? 小津安二郎(1903~63)といえば原節子主演の『東京物語』などで知られる世界的な映画監督。石碑は4年前の2015年春に建立された。碑にはこう刻まれていた。「おばあさんが津の宿屋町に住んでいる。朝早く僕はおばあさんの前に久振りに両手をついて殊の外真面目に云った―行ってまいります。おばあさんは笑いながら―またおいなされ。僕はなんだか悲しくなった」

小津は東京・深川生まれだが、父の郷里が松阪だったことから9歳の頃から約10年間三重県で過ごしたという。祖母も母も津生まれ津育ちだった。そのため小津はしばしば津を訪ね、津観音の境内にあった映画館に行ったこともあった。代用教員などを経て松竹に入っていた小津は1927年、23歳のとき監督に昇進する。ところがその年、久居(現津市)にあった陸軍歩兵連隊に短期入隊することに。

碑文は入隊する朝の祖母とのやり取りを記し中学時代の友人に宛てた手紙からの抜粋だった。小津は祖母宅を出て軽便鉄道で久居に向かう。その車内から目にした彼岸花が小津の記憶に強く刻まれた。碑文の最後に「おいなされ又このつぎに彼岸草」という句が添えられていた。小津は1958年『彼岸花』というタイトルの映画を制作している。短期入隊から約31年後。小津にとって初めてのカラー作品だった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます