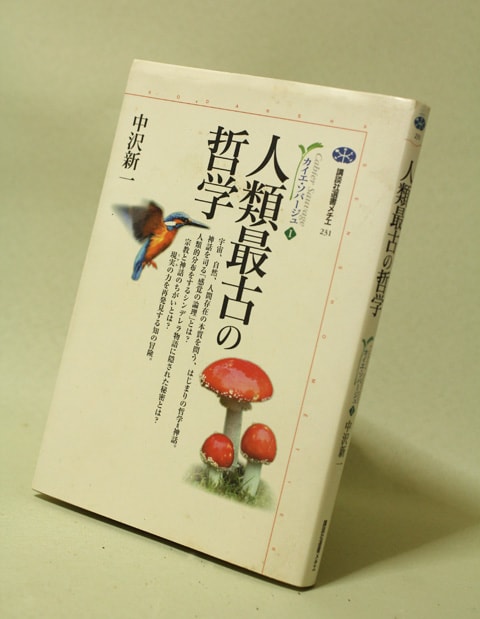

『カイエ・ソバージュI 人類最古の哲学』 中沢新一

宗教学者・中沢新一が「比較宗教論」の名でおこなった講義をまとめた「カイエ・ソバージュ」シリーズの一冊目。

なんだか小難しそうなテーマとタイトルの人文書だけれど、大学生にわかりやすいように組み立てられた講義をもとにしているので、わりとすんなり読めてしまう。

この本のテーマとするのは「神話」。神話と言えばギリシャやエジプトなどの古代文明に伝わっているもの、という先入観があるけど、ここでいう神話は、それよりもっと古くて、文字による記録を残していないようなもの、世界中で親から子へ口から口へと代々語り継がれてきた「神話のプロトタイプ」とでもいうようなもののことを指す。それは、万物を治める神や国を治める王の存在を権威づけるためといった不純なものではなく、もっと、人間の無意識の混沌から生まれたような、人類最古にして最高の純度を持つ「哲学」のエッセンスを含むものだ、と著者はいう。

「なに言ってんだワケわかんねえよ」という声が聞こえてきそうだけど、意外や意外、その“古”神話の原型を残したまま現代まで生き残っている物語を私たちは知っている。

「竹取物語」と「シンデレラ」。その中でも特にシンデレラ物語を論の中心に据えて、講義が展開されていく。

抽象的なテーマを誰もが知っている物語で解きあかしていくという著者のテクニックは鮮やかで、元になった講義もとてもスリリングなものであったろうな、ということがうかがえる。

まあそれはさておき、本書の終章にはベニテングタケが登場する。

古代インドの宗教儀式でトリップするために用いられた「ソーマ」の原料として有名なキノコと、そのキノコが登場するカムチャッカの神話を引きあいに出し、現代日本でバーチャル世界へ埋没しつつある人の姿を、キノコの誘惑に負けて現実を放りだす神話上の人物になぞらえる、といった内容だ。

神話的世界は、実は日本文化に色濃く残っていて、とりわけサブカルチャーの分野で開花している。ただ、バーチャル空間のように実体をともなわない文化は、ベニテングタケに似てとても危険だ、ということらしい。なんだかすごく説得力があるような……。

このベニテングタケの章以外にも興味深い話がたくさんあるんだけど、この人は文章力や構成力がハンパじゃなくて、読むとその手際にうなってしまう。これはもう学術というより、ちょっとエンターテインメントの世界に入ってるような気すらするが、文化人類学あたりに興味を持つ人にはお勧めの本だ。

B面に続く

宗教学者・中沢新一が「比較宗教論」の名でおこなった講義をまとめた「カイエ・ソバージュ」シリーズの一冊目。

なんだか小難しそうなテーマとタイトルの人文書だけれど、大学生にわかりやすいように組み立てられた講義をもとにしているので、わりとすんなり読めてしまう。

この本のテーマとするのは「神話」。神話と言えばギリシャやエジプトなどの古代文明に伝わっているもの、という先入観があるけど、ここでいう神話は、それよりもっと古くて、文字による記録を残していないようなもの、世界中で親から子へ口から口へと代々語り継がれてきた「神話のプロトタイプ」とでもいうようなもののことを指す。それは、万物を治める神や国を治める王の存在を権威づけるためといった不純なものではなく、もっと、人間の無意識の混沌から生まれたような、人類最古にして最高の純度を持つ「哲学」のエッセンスを含むものだ、と著者はいう。

「なに言ってんだワケわかんねえよ」という声が聞こえてきそうだけど、意外や意外、その“古”神話の原型を残したまま現代まで生き残っている物語を私たちは知っている。

「竹取物語」と「シンデレラ」。その中でも特にシンデレラ物語を論の中心に据えて、講義が展開されていく。

抽象的なテーマを誰もが知っている物語で解きあかしていくという著者のテクニックは鮮やかで、元になった講義もとてもスリリングなものであったろうな、ということがうかがえる。

まあそれはさておき、本書の終章にはベニテングタケが登場する。

古代インドの宗教儀式でトリップするために用いられた「ソーマ」の原料として有名なキノコと、そのキノコが登場するカムチャッカの神話を引きあいに出し、現代日本でバーチャル世界へ埋没しつつある人の姿を、キノコの誘惑に負けて現実を放りだす神話上の人物になぞらえる、といった内容だ。

神話的世界は、実は日本文化に色濃く残っていて、とりわけサブカルチャーの分野で開花している。ただ、バーチャル空間のように実体をともなわない文化は、ベニテングタケに似てとても危険だ、ということらしい。なんだかすごく説得力があるような……。

このベニテングタケの章以外にも興味深い話がたくさんあるんだけど、この人は文章力や構成力がハンパじゃなくて、読むとその手際にうなってしまう。これはもう学術というより、ちょっとエンターテインメントの世界に入ってるような気すらするが、文化人類学あたりに興味を持つ人にはお勧めの本だ。

B面に続く