きのこ好きに最初に春を告げてくれる小さなキノコ。この時期、去年落ちた花の残骸が残っているような椿の木の下に普通に生えている。

キノコ好き以外、誰も気付かない春。知っているだけで、少し得をした気分がする。

今日は寒の戻りというやつだろうか。とても寒い。

どこぞで寒さをしのぐ小さな生き物たちの夜を想う。

キノコ好き以外、誰も気付かない春。知っているだけで、少し得をした気分がする。

今日は寒の戻りというやつだろうか。とても寒い。

どこぞで寒さをしのぐ小さな生き物たちの夜を想う。

『京都利休伝説殺人事件』 柏木圭一郎 著

≪「飛鳥英機さんの体内から検出された毒物なんですが、とっても珍しいものだったんです」

「珍しい毒物?」

美雪がコーヒーを淹れる手を止めた。

「カエンタケっていう毒キノコなんです」

「カエンタケ?」 ≫

週に一度の割合で謎に満ちた殺人事件が起こる、謀略と猜疑の渦巻く街・京都。

そこでふたたび殺人事件が起きた。被害者は茶の湯のグランプリの優勝候補。金と権力がちらつくきな臭い人間関係をバックに疑いが疑いを呼び、捜査は混迷を極める。ここで登場するのがフリーカメラマン・星井裕。彼は元妻の警察官・美雪と力を合わせ、持ち前の推理力を活かして事件の真相に迫る・・・!

出た!毒キノコ殺人事件!

もちろん前例がないではないが、こういう典型的な推理小説で毒キノコが出てくるのはかなり珍しい。で、なに?使ったのはカエンタケ?気付かれずに致死量食わせるのって難しくない?赤いよ?ダシ煮詰めるわけ?

あとなに?このダイイングメッセージみたいなのとか、こじつけっぽくて無理があると思うんだけど。それに二件目のトリックとかも。そもそもねー、美食カメラマンってなによー、コレあざと過ぎない?なんか「ドラマ化カモーン!」みたいで。だって、京都とグルメだよ、そんなの・・・グブッ、ウッ・・・ え?・・・何、コレ・・・なんか、ヘンな、ゴフッゴフッ!・・・・・毒? ハァ、ハァ・・・ちょ、そんな・・・ カハッ、待っ・・・

グッ・・・ お・・・・・ ガクッ

【しばらくお待ち下さい】

……数ある推理小説でもめずらしい、毒キノコを用いた殺人事件モノ。本作では毒キノコの中でも今もっとも旬といえる、カエンタケが犯行に用いられている。カエンタケは近年発生が激増していて、触るだけでもかぶれる真っ赤な毒キノコとしてマスコミ露出度も高い。話題性はピカイチだ。

さてっと。問題はここからだな。

毒キノコ殺人事件というのが(現実にもフィクションにも)ありそうでないのには実は理由があって。思いつくものから挙げていくと

1・調理しなければならないため犯人が特定されやすい

2・人を殺す毒としては不確実

3・即効性がない

の、3つだ。1はなんとかクリアするにしても、犯人サイドとして2と3はかなり困る。実際に、猛毒キノコを食べても一命を取りとめる確率はけっこう高いし、死に至るとしても、すぐに亡くなるケースは珍しい。カエンタケの実際の死亡症例を見ても、中毒患者が亡くなったのは翌日か翌々日だ。この小説のように数時間で亡くなる確率は高くない。

これだけのデメリットがあるのにもかかわらず、それでも毒キノコで人を殺そうというのなら、それ相応の理由がないといかんわけなんだけど……これが難しいんだな。

結論を言ってしまえば、この小説も、毒キノコを殺人に用いた動機は、いまひとつ納得いかないものだった。多少入手に難があっても、確実に人を殺せる毒薬の方を選ぶだろ、ふつー。

ってことで!

ミステリー作家の皆さん!毒キノコ殺人事件として、バチっと整合性のあるヤツを今度こそ頼む!

ちなみにこの「京都利休伝説殺人事件」は「名探偵・星井裕の事件簿シリーズ」のうちの一作で、シリーズのうちの何作かはドラマ化もされている。京都とグルメが売りというあざとい小説だが、作中で登場する飲食店が、限りなく実名に近い形で登場してくるという、さらにあざとい作りとなっている。クソッ、祇園の鰻屋さんに行きたくなったぜ(゜¬゜)

そして、私が実際にお会いしたことのある菌類の先生まで限りなく実名に近い形で登場していた!まさかキノコフリークまで読者に取り込もうというのか!?

うーん、優雅な景観とはうらはらに、貪欲な本性が見え隠れする商業の街……まさしく京都のミステリーですな。

≪「飛鳥英機さんの体内から検出された毒物なんですが、とっても珍しいものだったんです」

「珍しい毒物?」

美雪がコーヒーを淹れる手を止めた。

「カエンタケっていう毒キノコなんです」

「カエンタケ?」 ≫

週に一度の割合で謎に満ちた殺人事件が起こる、謀略と猜疑の渦巻く街・京都。

そこでふたたび殺人事件が起きた。被害者は茶の湯のグランプリの優勝候補。金と権力がちらつくきな臭い人間関係をバックに疑いが疑いを呼び、捜査は混迷を極める。ここで登場するのがフリーカメラマン・星井裕。彼は元妻の警察官・美雪と力を合わせ、持ち前の推理力を活かして事件の真相に迫る・・・!

出た!毒キノコ殺人事件!

もちろん前例がないではないが、こういう典型的な推理小説で毒キノコが出てくるのはかなり珍しい。で、なに?使ったのはカエンタケ?気付かれずに致死量食わせるのって難しくない?赤いよ?ダシ煮詰めるわけ?

あとなに?このダイイングメッセージみたいなのとか、こじつけっぽくて無理があると思うんだけど。それに二件目のトリックとかも。そもそもねー、美食カメラマンってなによー、コレあざと過ぎない?なんか「ドラマ化カモーン!」みたいで。だって、京都とグルメだよ、そんなの・・・グブッ、ウッ・・・ え?・・・何、コレ・・・なんか、ヘンな、ゴフッゴフッ!・・・・・毒? ハァ、ハァ・・・ちょ、そんな・・・ カハッ、待っ・・・

グッ・・・ お・・・・・ ガクッ

【しばらくお待ち下さい】

……数ある推理小説でもめずらしい、毒キノコを用いた殺人事件モノ。本作では毒キノコの中でも今もっとも旬といえる、カエンタケが犯行に用いられている。カエンタケは近年発生が激増していて、触るだけでもかぶれる真っ赤な毒キノコとしてマスコミ露出度も高い。話題性はピカイチだ。

さてっと。問題はここからだな。

毒キノコ殺人事件というのが(現実にもフィクションにも)ありそうでないのには実は理由があって。思いつくものから挙げていくと

1・調理しなければならないため犯人が特定されやすい

2・人を殺す毒としては不確実

3・即効性がない

の、3つだ。1はなんとかクリアするにしても、犯人サイドとして2と3はかなり困る。実際に、猛毒キノコを食べても一命を取りとめる確率はけっこう高いし、死に至るとしても、すぐに亡くなるケースは珍しい。カエンタケの実際の死亡症例を見ても、中毒患者が亡くなったのは翌日か翌々日だ。この小説のように数時間で亡くなる確率は高くない。

これだけのデメリットがあるのにもかかわらず、それでも毒キノコで人を殺そうというのなら、それ相応の理由がないといかんわけなんだけど……これが難しいんだな。

結論を言ってしまえば、この小説も、毒キノコを殺人に用いた動機は、いまひとつ納得いかないものだった。多少入手に難があっても、確実に人を殺せる毒薬の方を選ぶだろ、ふつー。

ってことで!

ミステリー作家の皆さん!毒キノコ殺人事件として、バチっと整合性のあるヤツを今度こそ頼む!

ちなみにこの「京都利休伝説殺人事件」は「名探偵・星井裕の事件簿シリーズ」のうちの一作で、シリーズのうちの何作かはドラマ化もされている。京都とグルメが売りというあざとい小説だが、作中で登場する飲食店が、限りなく実名に近い形で登場してくるという、さらにあざとい作りとなっている。クソッ、祇園の鰻屋さんに行きたくなったぜ(゜¬゜)

そして、私が実際にお会いしたことのある菌類の先生まで限りなく実名に近い形で登場していた!まさかキノコフリークまで読者に取り込もうというのか!?

うーん、優雅な景観とはうらはらに、貪欲な本性が見え隠れする商業の街……まさしく京都のミステリーですな。

図鑑では「食」となってるが、実際に食べたという話をいっこうに聞かないキクラゲの一種・ヒメキクラゲ。

その秘められた魅力を発掘するべく、食べてみた。

ヒメキクラゲは普通のキクラゲのように、キノコ的な外観をしていない。小枝なんかに岩ノリみたいにへばりついて、ぷにゅぷにゅしていてあやしい物体だ。たとえばこれを「コケの一種だ」とか「へっぴり虫のフンだ」とか言っても納得してしまう人がいるんじゃなかろうか。そしてこのキノコは乾くと海苔みたいに黒く薄っぺらくなって、とうとう存在すらわからなくなる。きのこ観察会で見つけられてもシカトされる、そういう悲しい存在でもある。

冬に桜やなんかの枯れ枝を片付けているとけっこう見つかるので、それを採ることにしよう。乾いた状態では採取不能なので、雨を吸い込んでぷにゅぷにゅになった状態のところを採る。キノコはぺりぺりときれいにはがれて、意外にも採りやすい。

採れたブツ。やはりキノコには見えないが、それ以上に食いものには見えない。

茹でた。見た目がまったくが変わらんというツッコミはこの際だから言わないでおいてくれ。

ほのかに香りがする。どこかで嗅いだニオイ……そう、別のキノコのにおいだ。コカブイヌシメジ、あの「桜餅臭」とも言われる(でもやっぱり桜餅とも違う)微妙なニオイと同じニオイがかすかに香っている。

塩だけふって、口に含んでみた。

ふむ。口当たりは見た目通り、ぷにぷにだ。コリコリのアラゲキクラゲではなく、プルプルのノーマルキクラゲと同じ、あの食感。ただ、キクラゲと違うのは、噛むとこまごまに分裂してしまうこと。ヒメキクラゲは、普通のキクラゲのような一体型ではなくて、多数のつぶつぶが寄り集まったような構造をしているので、噛むとすぐにつぶつぶに分解してしまう。

別にそれがおいしいわけでもなく、まずいわけでもない。ただ面白いとしか言いようがないんだけど、つぶつぶになった後は噛むとき歯からするりと逃げるために、歯触りが楽しみたくても噛めそうで噛めない。少しイラッとする。

味は、まあキクラゲ。旨みとかはあんまりない。キノコらしい香りもない。ただ桜餅の香りがするだけ。

うーん、トータルでは可も不可もない味だな。すなわち、どうでもいい味(-_-;)

せめて量が採れれば利用価値があるかもしれないけど、それも厳しいしなぁ。

それにしてもなんで桜餅……あっ!そうか!サクラの枝から剥がしたからだ!

味ランク:C(食いたきゃ食えば?)

その秘められた魅力を発掘するべく、食べてみた。

ヒメキクラゲは普通のキクラゲのように、キノコ的な外観をしていない。小枝なんかに岩ノリみたいにへばりついて、ぷにゅぷにゅしていてあやしい物体だ。たとえばこれを「コケの一種だ」とか「へっぴり虫のフンだ」とか言っても納得してしまう人がいるんじゃなかろうか。そしてこのキノコは乾くと海苔みたいに黒く薄っぺらくなって、とうとう存在すらわからなくなる。きのこ観察会で見つけられてもシカトされる、そういう悲しい存在でもある。

冬に桜やなんかの枯れ枝を片付けているとけっこう見つかるので、それを採ることにしよう。乾いた状態では採取不能なので、雨を吸い込んでぷにゅぷにゅになった状態のところを採る。キノコはぺりぺりときれいにはがれて、意外にも採りやすい。

採れたブツ。やはりキノコには見えないが、それ以上に食いものには見えない。

茹でた。見た目がまったくが変わらんというツッコミはこの際だから言わないでおいてくれ。

ほのかに香りがする。どこかで嗅いだニオイ……そう、別のキノコのにおいだ。コカブイヌシメジ、あの「桜餅臭」とも言われる(でもやっぱり桜餅とも違う)微妙なニオイと同じニオイがかすかに香っている。

塩だけふって、口に含んでみた。

ふむ。口当たりは見た目通り、ぷにぷにだ。コリコリのアラゲキクラゲではなく、プルプルのノーマルキクラゲと同じ、あの食感。ただ、キクラゲと違うのは、噛むとこまごまに分裂してしまうこと。ヒメキクラゲは、普通のキクラゲのような一体型ではなくて、多数のつぶつぶが寄り集まったような構造をしているので、噛むとすぐにつぶつぶに分解してしまう。

別にそれがおいしいわけでもなく、まずいわけでもない。ただ面白いとしか言いようがないんだけど、つぶつぶになった後は噛むとき歯からするりと逃げるために、歯触りが楽しみたくても噛めそうで噛めない。少しイラッとする。

味は、まあキクラゲ。旨みとかはあんまりない。キノコらしい香りもない。ただ桜餅の香りがするだけ。

うーん、トータルでは可も不可もない味だな。すなわち、どうでもいい味(-_-;)

せめて量が採れれば利用価値があるかもしれないけど、それも厳しいしなぁ。

それにしてもなんで桜餅……あっ!そうか!サクラの枝から剥がしたからだ!

味ランク:C(食いたきゃ食えば?)

『現代農業 2005年9月号 特集・キノコの力を』

プロ農家のマル秘テクニックから、ばーちゃんの知恵袋まで、ありとあらゆる農業関係の情報を盛りこんだ(そして微妙にあやしい記事が多い)月刊誌『現代農業』。

その2005年9月号の特集はキノコだった!

目次

◎キノコは畑を元気にする

“いい畑”にこそ、キノコが生える!?

地力をつくりミネラルを集める畑のキノコ

キノコ菌ボカシで大根の土壌消毒がやめられた

廃菌床で土ごと発酵!

廃菌床は最高の高炭素有機物

◎キノコは人も元気にする

健康の秘訣は毎日飲んでいるキノコ茶なり

シイタケ丼

キノコ農家のキノコレシピ

畑のキノコで食べられるもの、食べられないもの

ジャンボマイタケの自然栽培法

村の牛糞堆肥で どんこサイズの特大マッシュルーム栽培

目次を見てもわかるとおり、キノコ栽培より、「農業(畑)にキノコを利用する」方がメイン。なかなか他では見られないキノコへのアプローチは、さすが「現代農業」!

農業には、「土壌の微生物を活用する」という技法がある。微生物のエサたる有機質肥料をうまく分解させて、作物に必要な養分を作らせるとともに、その活動によって土をやわらかくし、作物の根が水や栄養を吸収しやすい環境にする。

さらに、土の中で安定した微生物層を維持することで、特定の病害菌が増えることも防ぐことができる。まさしく一石二鳥、三鳥の高等テクニックだ。

この微生物の一種として、キノコも有効活用できる、というわけ。

この特集では、竹やぶから集めてきた土着菌を培養して、畑に施した大量の有機物を分解させ、その発酵熱を利用しながらキュウリを育てる技法や、ブナシメジの廃菌床を投入する農法が紹介されている。

マッシュルーム栽培は、かつてフランスでメロンを栽培するとき、肥料の発酵熱で温かくなった土から偶然生えたことから始まったという。それと同じようなことがここで紹介されていておもしろかった。

ジャンボマイタケや特大マッシュルームなど、独自で工夫した栽培法にプライドをかけて取り組んでいる人たちの記事もいい。なんかこういうところに出てくる人たちって、気持ちいいほどゴーイングマイウェイなんだよな……。

ただ、「発酵技術研究所」とやらの先生が書いた記事だけ、すごいアヤシイ・・・

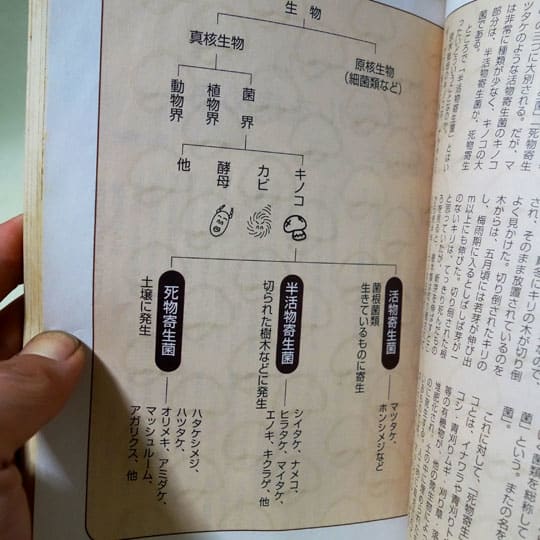

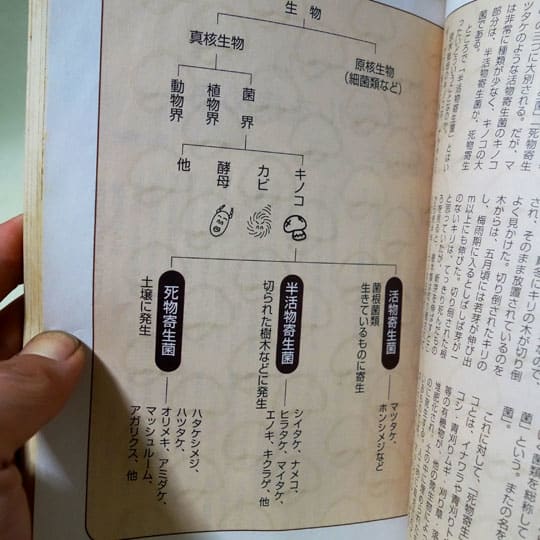

オイちょっと待て、ツッコミどころが多すぎる……とりあえずハツタケとアミタケはそこじゃないだろー。

この後出てくる「アミタケ使ってオガクズ分解」は、かわいそうなのでやめてほしいよう(アミタケは菌根がなくなったら死ぬだけ)。自信満々で間違えてるとか、いったいどんな研究所なんだ……。

実は農業とヨタ記事って、昔からすごく相性が良くてね、ハハハ(^_^;)

こういうのも含めて、さすがは『現代農業』!

畑に生えるキノコではハルシメジとハタケシメジがトップツーに挙げられてた。

プロ農家のマル秘テクニックから、ばーちゃんの知恵袋まで、ありとあらゆる農業関係の情報を盛りこんだ(そして微妙にあやしい記事が多い)月刊誌『現代農業』。

その2005年9月号の特集はキノコだった!

目次

◎キノコは畑を元気にする

“いい畑”にこそ、キノコが生える!?

地力をつくりミネラルを集める畑のキノコ

キノコ菌ボカシで大根の土壌消毒がやめられた

廃菌床で土ごと発酵!

廃菌床は最高の高炭素有機物

◎キノコは人も元気にする

健康の秘訣は毎日飲んでいるキノコ茶なり

シイタケ丼

キノコ農家のキノコレシピ

畑のキノコで食べられるもの、食べられないもの

ジャンボマイタケの自然栽培法

村の牛糞堆肥で どんこサイズの特大マッシュルーム栽培

目次を見てもわかるとおり、キノコ栽培より、「農業(畑)にキノコを利用する」方がメイン。なかなか他では見られないキノコへのアプローチは、さすが「現代農業」!

農業には、「土壌の微生物を活用する」という技法がある。微生物のエサたる有機質肥料をうまく分解させて、作物に必要な養分を作らせるとともに、その活動によって土をやわらかくし、作物の根が水や栄養を吸収しやすい環境にする。

さらに、土の中で安定した微生物層を維持することで、特定の病害菌が増えることも防ぐことができる。まさしく一石二鳥、三鳥の高等テクニックだ。

この微生物の一種として、キノコも有効活用できる、というわけ。

この特集では、竹やぶから集めてきた土着菌を培養して、畑に施した大量の有機物を分解させ、その発酵熱を利用しながらキュウリを育てる技法や、ブナシメジの廃菌床を投入する農法が紹介されている。

マッシュルーム栽培は、かつてフランスでメロンを栽培するとき、肥料の発酵熱で温かくなった土から偶然生えたことから始まったという。それと同じようなことがここで紹介されていておもしろかった。

ジャンボマイタケや特大マッシュルームなど、独自で工夫した栽培法にプライドをかけて取り組んでいる人たちの記事もいい。なんかこういうところに出てくる人たちって、気持ちいいほどゴーイングマイウェイなんだよな……。

ただ、「発酵技術研究所」とやらの先生が書いた記事だけ、すごいアヤシイ・・・

オイちょっと待て、ツッコミどころが多すぎる……とりあえずハツタケとアミタケはそこじゃないだろー。

この後出てくる「アミタケ使ってオガクズ分解」は、かわいそうなのでやめてほしいよう(アミタケは菌根がなくなったら死ぬだけ)。自信満々で間違えてるとか、いったいどんな研究所なんだ……。

実は農業とヨタ記事って、昔からすごく相性が良くてね、ハハハ(^_^;)

こういうのも含めて、さすがは『現代農業』!

畑に生えるキノコではハルシメジとハタケシメジがトップツーに挙げられてた。

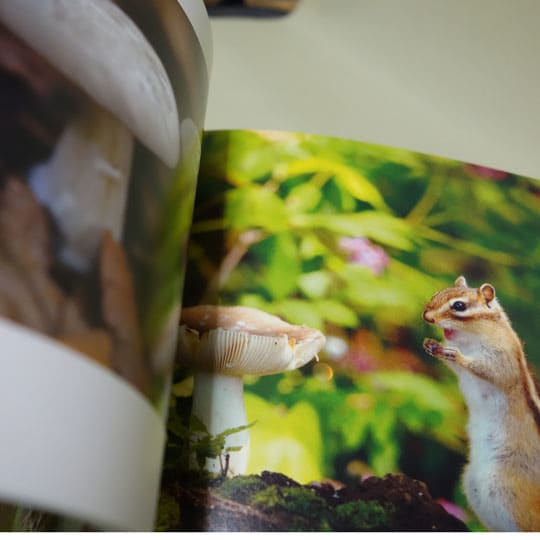

『世界の美しいきのこ』 保坂健太郎 監修

ビジュアル系、デザイン系の本を多く出版し、『きのこ絵』『きのこポストカードブック』などキノコ関連書籍も手掛けるピエ・ブックスの制作したキノコ写真集。世界中の写真家たちの手による美しい写真をあつめた『世界の写真シリーズ」の中の一冊だ。

サイズは15センチ四方の正方形と、写真集としては変則ながら、200ページ弱の中身はビッチリきのこ写真でうずめられている。まさにキノコの洪水!

まるで絵の具につけこんだような色のウラムラサキやワカクサタケ。

青空の下、野草の花との共演を見せる野原のマッシュルーム。

暗闇に赤く浮かぶ、この世のものならざる雰囲気のウスベニコップタケ。

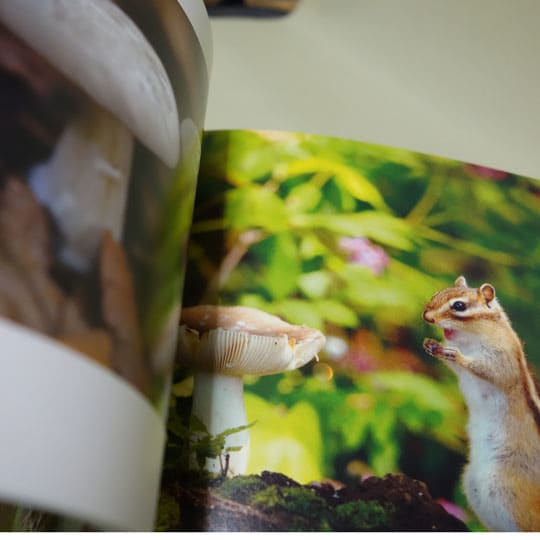

キノコと戯れるようなリスや小鳥とのツーショットも。

美しいきのこの写真といえば定番のベニテングタケや光るキノコはもちろん、色とりどり、形もとりどりの多種多様なキノコがページをにぎわす。

世界のキノコとあらば、つい珍菌・稀菌のたぐいを期待してしまうが、そうでなく、あくまでも当たり前に見るキノコを中心として、キノコの多様さ、面白さを引き出そうとしたセレクションには感心する。カワラタケやチャワンタケなど、いわゆるキノコ型じゃないキノコが大活躍しているのも楽しい。

テキストはキノコの名前のみ。

動物のってどうやって撮ったんだろ?

撮る人がバラバラだから、撮影道具も撮影スタンスもバラバラ。それだけいろんなキノコ写真を楽しめる。

本を飾ればそのままインテリアになりそうな仕様もありがたい。今まで、ありそうでなかった純然たるキノコ写真集だ。

ビジュアル系、デザイン系の本を多く出版し、『きのこ絵』『きのこポストカードブック』などキノコ関連書籍も手掛けるピエ・ブックスの制作したキノコ写真集。世界中の写真家たちの手による美しい写真をあつめた『世界の写真シリーズ」の中の一冊だ。

サイズは15センチ四方の正方形と、写真集としては変則ながら、200ページ弱の中身はビッチリきのこ写真でうずめられている。まさにキノコの洪水!

まるで絵の具につけこんだような色のウラムラサキやワカクサタケ。

青空の下、野草の花との共演を見せる野原のマッシュルーム。

暗闇に赤く浮かぶ、この世のものならざる雰囲気のウスベニコップタケ。

キノコと戯れるようなリスや小鳥とのツーショットも。

美しいきのこの写真といえば定番のベニテングタケや光るキノコはもちろん、色とりどり、形もとりどりの多種多様なキノコがページをにぎわす。

世界のキノコとあらば、つい珍菌・稀菌のたぐいを期待してしまうが、そうでなく、あくまでも当たり前に見るキノコを中心として、キノコの多様さ、面白さを引き出そうとしたセレクションには感心する。カワラタケやチャワンタケなど、いわゆるキノコ型じゃないキノコが大活躍しているのも楽しい。

テキストはキノコの名前のみ。

動物のってどうやって撮ったんだろ?

撮る人がバラバラだから、撮影道具も撮影スタンスもバラバラ。それだけいろんなキノコ写真を楽しめる。

本を飾ればそのままインテリアになりそうな仕様もありがたい。今まで、ありそうでなかった純然たるキノコ写真集だ。