時宗

市比賣神社のそばに創建され、神社の管理にあたったから、あたかも鎮守社のごとくにみられた。

天正年間、西本願寺の建立にあたって市比賣神社とともに現在の地に移ったが

市比賣神社は明治の神仏分離によって独立した。

寺宝に「絵巻」4巻がある。

関連記事 ➡ 市比賣神社

社号標 大正6年4月に建立

祭神として市寸嶋比賣之命・多紀理比賣之命・多紀都比賣之命・神大市比賣之命・

下照比賣之命の五女神を祀っている。

桓武天皇が平安京遷都に伴い、左右両京の市座(常設市場)を守護する神社として

延暦14年(795)に創建したものと伝えられる。

もとは東市座内の七条坊門にあったが、天正19年(1591)にこの地に移った。

なお、京都市中央卸売市場には開設時より当社の末社が祀られている。

清和天皇から後鳥羽天皇に至る27代の間は、皇室、公家の崇敬が厚く、

皇子又は子女の誕生ごとに当社の「天之真名井」のご神水を産湯に加えられたと伝えられており、

また、「お食べ初め」のもとて゛ある「五十日顆之餅」神事や「市之餅」と名付けた産餅も授与された。

商売の繁栄を加護し、子供の成育と女性を守護する当社は、

女性だけの厄除けの神を祀る京都の古くからの女人厄除祈祷所として、

全国の女性の信仰を集めている。

近年はカード塚が創られ、あらゆるカードを供養するという現代的な祭典も行われている。

毎年5月と11月の13日は例大祭が行われる。 京都市

関連記事 ➡ 市姫神社 中央卸売市場の守護神

金光寺

寺号標は 昭和10年4月の建立です

元六条御所 と記されています

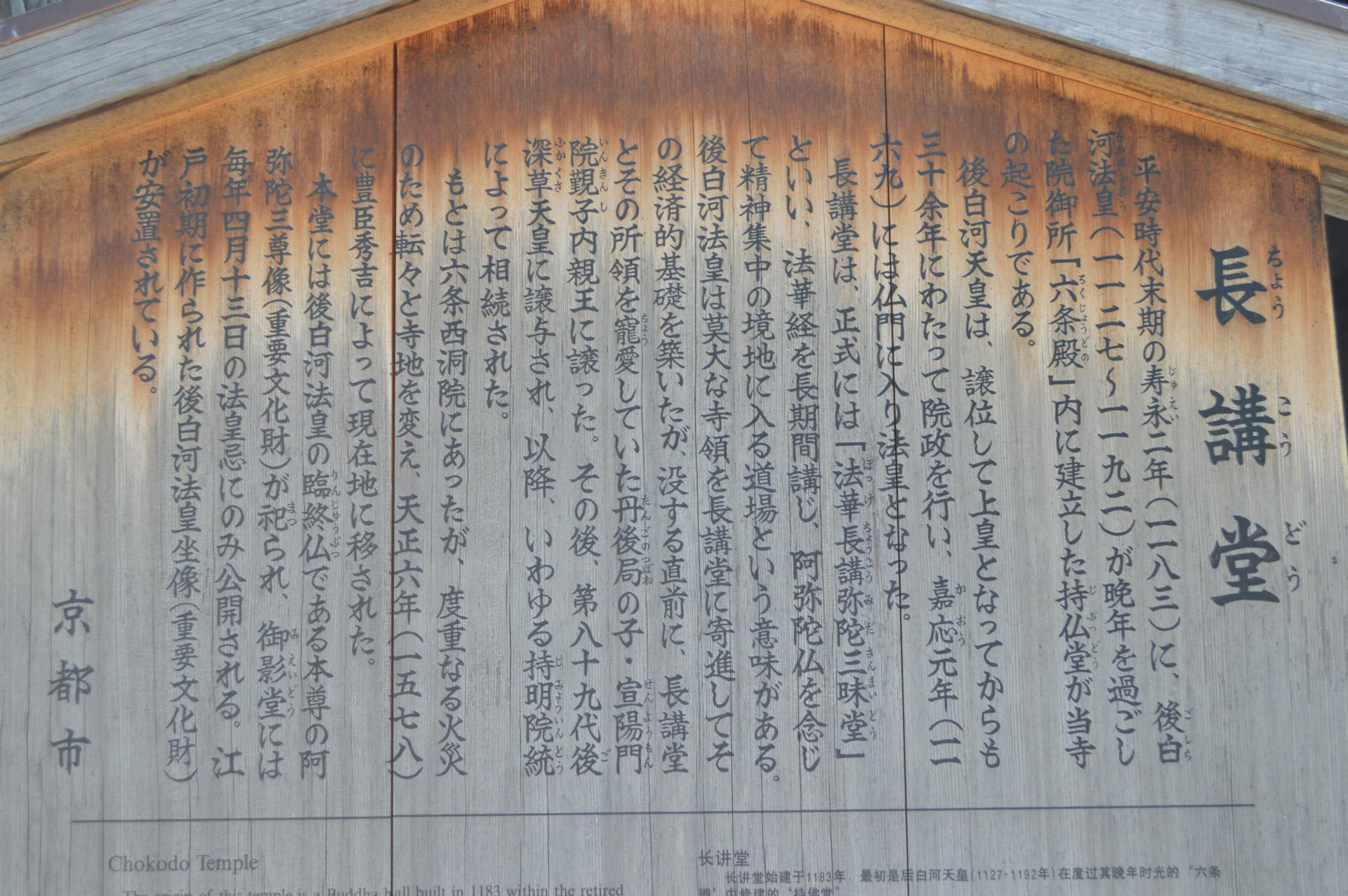

長講堂

平安時代末期の寿永2年(1183)に、後白河法皇(1127~1192)が晩年過ごした

院御所「六条殿」内に建立した持仏堂が当寺の起こりである。

後白河天皇は、譲位して上皇となってからも30余年にわたって院政を行い、

嘉応元年(1169)には仏門に入り法皇となった。

長講堂は正式には「法華長講弥陀三昧堂」といい、

法華経を長期間講じ、阿弥陀仏を念じて精神集中の境地に入る道場という意味がある。

後白河法皇は莫大な寺領を長講堂に寄進してその経済的基礎を築いたが、

没する直前に、長講堂とその所領を寵愛してした丹後局の子。宣陽門院覲子内親王に譲った。

法皇自ら死者の名を書き入れたという過去帳には、白拍子の祇王・祇女やその母と、

仏御前のほか義経らしき人物の名もきされています。

その後、第89代後深草天皇に譲与され、以降、いわゆる持明院統によって相続された。

もとは、六条西洞院にあったが、度重なる火災のため転々と寺地を変え、

天正6年(1578)に豊臣秀吉によって現在地に移された。

本堂には後白河法皇の臨終仏である本尊の阿弥陀三尊像(重要文化財)が祀られ、

御影堂には毎年4月13日の法皇忌にのみ公開される。

江戸初期に作られた後白河法皇坐像(重要文化財)が安置されている。

明暦4年(1658)七条仏師法眼康知作の墨書銘がある。

京都市

関連記事 ➡ 後白河天皇法住寺陵 平清盛や木曽義仲、源頼朝を翻弄

明治40年5月に建立されています

蓮光寺

知恩院を本山とする浄土宗の寺で、「追別如来」と呼ばれる本尊の阿弥陀如来と

地蔵堂に安置される「駒止地蔵」で知られている。

本堂に祀られる本尊は、鎌倉時代を代表する仏師、快慶の作と伝えられる。

その昔、快慶が東国の僧の求めに応じて阿弥陀如来を作った際、

あまりの尊い出来映えに自ら護持したいという気持ちを止められず、

僧の後を追いかけた。山科辺りで僧に追いつき懇願すると、僧も大いに感銘し、

箱を開いたところ、仏像が二体に分かれていたという。

二人は感涙し、それぞれ一体を背負って東西に分かれたと伝えられる。

この本尊はその一体であるといわれ、

「負別山」(おいわけざん)という山号もこれにちなんだものである。

僧が持ち帰ったもう一体の仏像は「笈分如来」(おいわけ)と称され、

仙台市泉区にある阿弥陀堂に安置されている。

駒止地蔵は弘法大師(空海)の作といわれ、

もとは六条河原の処刑場に祀られてしたと伝えられる。

鴨川の氾濫で埋もれていたが、平清盛が乗る駒(馬)が六条河原に差し掛かったとき、

急に馬が動かなくなり、その場所を掘ってみると、

この地蔵が出てきたことからその名がついたという。

境内には、関ヶ原の合戦や大阪夏の陣で活躍した武将、

長曽我部盛親の墓がある。

京都市

写真家 岡本東洋の墓もある

駒止地蔵は 「首切り地蔵」とも呼ばれています。

この地蔵尊は付近の六条河原で処刑された多くの

刑死者の菩提を弔う為につくられたものといわれる。

地蔵尊は高さ約2メートル、花崗岩製で、右手に錫杖、

左手に宝珠をささげる通有の姿を丸彫りとし、

右手にもつ錫杖のみは木製としている。

顔面も胡粉で真っ白にしている。大きさは他にひけをとらない。

竹田次郎直善という人がいて、ある日、仕事でおそくなり、

夜に参詣したところ、盗賊とバッタリ出くわし、

切られそうになるときに、一人の法師があらわれ、

「伊賀坊ここにあり」といって賊の首を斬り、忽然として消え去った。

日頃信仰する地蔵尊が身代りになって

加護し給うたものとしてそれより世人は「首切り地蔵」とも称したという。

かかる霊験潭により、江戸時代には洛陽48願所の第45番霊場として

世の信仰を得るに至った。京都の名地蔵の1つであるといわれています。

浄土宗 非公開寺院

極楽寺 内 安産地蔵

お産は女性にとって命とりにもなりかねない一大事であり、誰しも安らかに出産することを願う。

この願いをかなえて下さるという信仰から生まれたのが安産地蔵である。腹帯地蔵や子安地蔵とともに

地蔵信仰に占める地位はもっとも大きく、その数もまた大変多い。

中でも、古くから知られているのは、極楽寺の安産地蔵であろう。

当寺は、天文12年(1543)、四条坊門(蛸薬師通)東洞院に創建され、天正18年(1590)、

豊臣秀吉の市区整理により現在地に移ってきた浄土宗の寺である。

地蔵尊は本堂に安置する本尊阿弥陀如来像の右脇壇に祀られている。

高さ60センチ、右手に錫杖、左手に宝珠をささげ、蓮華座上に立つ一木彫成の立像で、

はなはだ古様を帯びている。寺伝によれば、

始め摂津国(大阪府)住吉の井鼻浄光寺というところにあったが、

のちにこの地に移したものという。

源頼朝の室(丹後の局)が紀州 (和歌山県)へおもむく途中、

当地蔵尊に祈って島津三郎忠久(薩摩守護職)を産んだといわれ、

それより島津家の崇敬をうけ、安産地蔵と称するに至ったと伝える。

よほど霊験あらたかな地蔵尊であったとみえ、ほかに「矢負地蔵(やおい)」とも呼ばれた。

島津忠国(室町時代の守護大名)が参詣に当寺に立ち寄ったとき

敵と間違えられて矢を射かけられたが、地蔵尊が身代りとなって矢を負い、

忠国の危難を救ったからといわれる。

また、天正年間(1573~1592)、迷子になった子供を

無事家まで送とどけたとう霊験潭から「手引地蔵」とも呼ばれた。

江戸時代には洛陽48願所の第46番霊場となったのは「手引地蔵」としてであった。

寺内にあった ポスター

石柱 明治23年の建立 信濃善光寺分身如来

新善光寺

来迎堂と号する浄土宗の寺である。本尊の阿弥陀如来像は

、善光寺(長野県)の創建者である本田義光の子、

義助によって善光寺の阿弥陀如来の分身像として造られたものと伝えられている。

当初、この仏像は、南都(奈良県)にあったが一条天皇の代の天仁2年(1109)に

堀川松原の来迎堂町の地(下京区)に伽藍が建立され、そこに安置された。

以後、来迎堂新善光寺と呼ばれ、多くの帰依者を集めた。

しかし、応仁の乱後、兵火に遭い、寺地も転々とし、

天正19年(1591)、豊臣秀吉の命により現在の地に移された。

江戸時代には、幕府より御朱印の寺領を受け、

天下泰平、国民安全の御祈祷所として栄えたが

天明・元治の大火で類焼してしまった。

現在の堂宇は、その後に再建されたものである。 京都市

寺院 前回の記事 ⇒ 0742

次回の記事 ⇒ 0744