山科駅前

矢印の方向(東)に進んでも本願寺はありません 本願寺はここからは南です

この道標 向きが換えられています

明治42年12月 建立 (1909年)

山科駅前

矢印の方向(東)に進んでも本願寺はありません 本願寺はここからは南です

この道標 向きが換えられています

明治42年12月 建立 (1909年)

祭神は鵜葦草葦不合尊で醍醐天皇の延喜年中(901~922)に本社殿を建立しのち

醍醐天皇をも合祀したその後は甚だしく頽廃したが

後小松天皇(1392~1412)の勅によって再興された

後水尾天皇もまた深く当宮を崇敬し慶長18年(1623)勅願所の綸旨を賜うた。

明治にいたるまで毎年宮中より神供米1石を下賜された。

大きな木の剪定中でした

社号標は 昭和6年5月 建立

石鳥居は 昭和10年11月 建立

紀元2600年の年号が入った 石柱

拝殿

手水舎

大般若経宝蔵の由縁

応永3年(1596)に、後小松天皇より山科郷に

大般若経600巻と大般若16善神本尊を下賜された。

この中には3巻の御宸筆がある

当村出身者の戦没者の慰霊碑

本殿

ポスター

関連記事 慰霊碑 戦没碑 ➡ 慰霊碑 戦没碑

真宗大谷派

熊谷蓮心(1738~1859)は名は直恭,通称九右衛門。

寺町通姉小路角で薬種業鳩居堂を営んだ熊谷家四代当主であり,

種痘の普及,飢饉救済などに尽力した篤志家である。

蓮心は東野村に牛馬放牧場を設け,年老いてされるだけの牛馬を養い,

また東野村民に援助を与えた。

碑はこの功績を顕彰するものである。

佐野清一氏の調査によれば,放牧場は現山科刑務所の地に

文政8(1825)年から明治21年まで開設された

(『京都民報』1978年10月8日付「牛馬放生すすめ草」)。

1888年 建立

北参道 石鳥居 明治41年1月建立

社号標 昭和40年1月建立

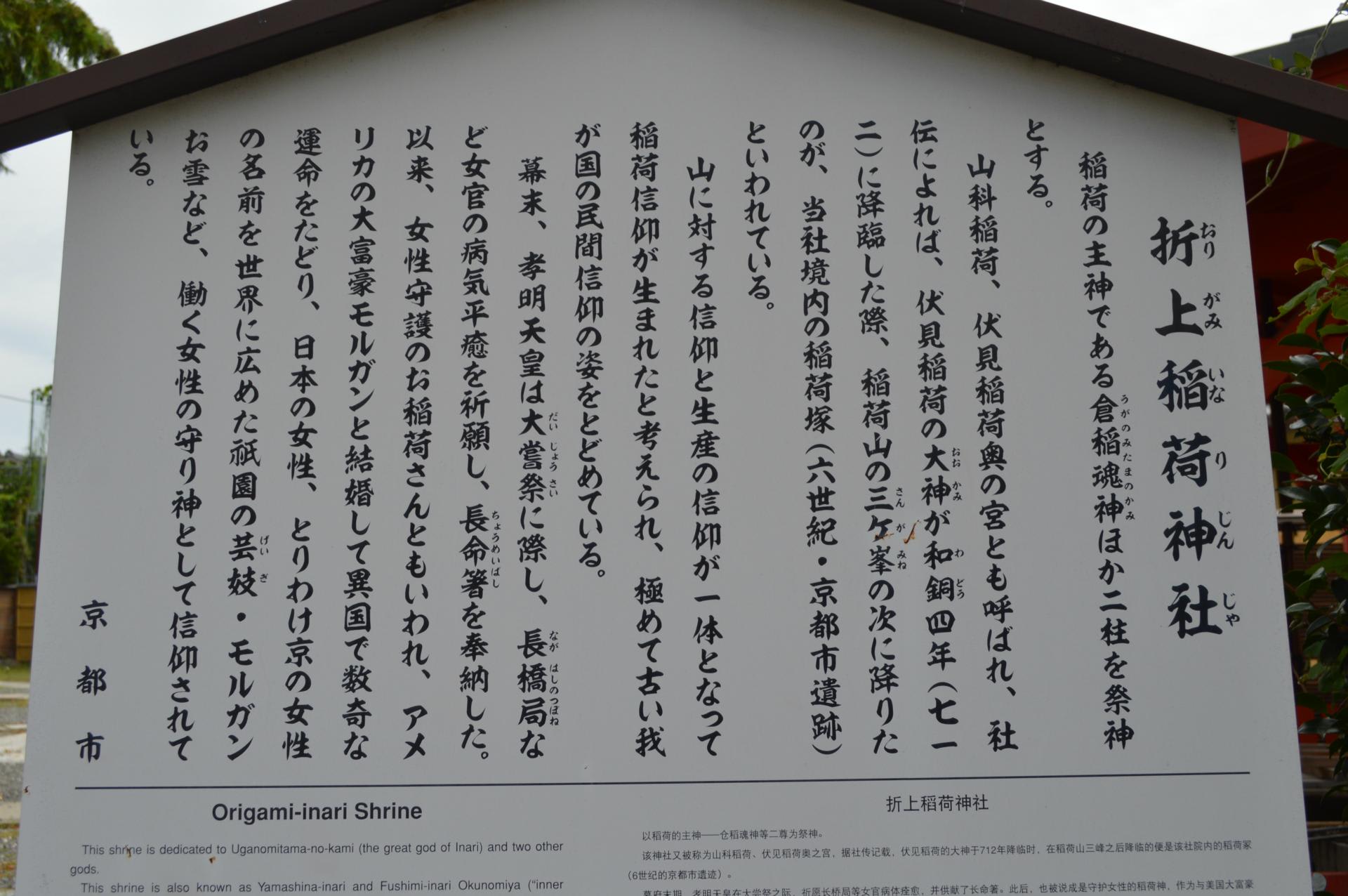

西参道 石鳥居 新しい 折上稲荷神社 と扁額に記されています

稲荷の主神である倉稲魂神ほか2柱を祭神とする。山科稲荷、伏見稲荷奥の宮とも呼ばれ、

社名の「折上」は「織り上げ」に通ずるとして、西陣の織物業者の信仰がある。

社伝によれば、伏見稲荷の大神が和銅4年(712)に降臨した際、稲荷山の三ケ峯の次に降りたのが、

当社境内の稲荷塚(6世紀・京都市遺跡)といわれている。

古くはこの辺り一帯を古代豪族中臣氏が支配した地で、

中臣十三塚古墳群の1つが折上神社境内の古墳とされています。

また、醍醐天皇が山科に行幸されたとき伏見稲荷の分霊をお遷ししたものともいわれています。

山に対する信仰と生産の信仰が一体となって稲荷信仰が生まれたと考えられ、

極めて古い我が国の民間信仰の姿をとどめている。

幕末、孝明天皇は大嘗祭に際し、長橋局など女官の病気平癒を祈願し、長命箸を奉納した。

毎年12月13日には健康長命祭が行われる。

女性守護のお稲荷さんともいわれ、

アメリカの大富豪モルガンと結婚して異国で数奇な運命をたどり、

日本の女性、とりわけ京の女性の名前を世界に広めた祇園の芸妓・モルガンお雪など、

働く女性の守り神として信仰されている。 京都市ほか

手水舎

株・宝くじ・賭け事祈願 寶大神

金森大明神 白玉大明神

瓢助大明神 石碑は 中臣群集墳跡 石鳥居の右は 兵吉大神

石鳥居の右の柱には

加藤楼稲吉 が モルガンお雪 のことです

一心大明神 〇酒大明神 三松大明神

こぶができています

五社稲荷大神

扁額は 稲荷大神

岩上大明神、 石切大明神、 太夫大明神、 春玉大明神、 末廣大明神

折繁大明神、 折光大明神、 折若大明神、 菊一大明神

福一大明神、 富士春大明神、 春崎大明神、 玉光大明神、 玉重大明神

金姫大明神、 金森大明神、 玉森大明神

花光大明神 玉房大明神、

玉〇姫大明神、 飛塚大明神、 三玉大神

三九郎稲荷神社

三吉大明神、 光時大明神

春吉大明神、 三一郎 爾

白弁財尊天 、札辻大明神

井戸か

末社が多い

本殿

狛犬

境内