社号標 平成9年 建立

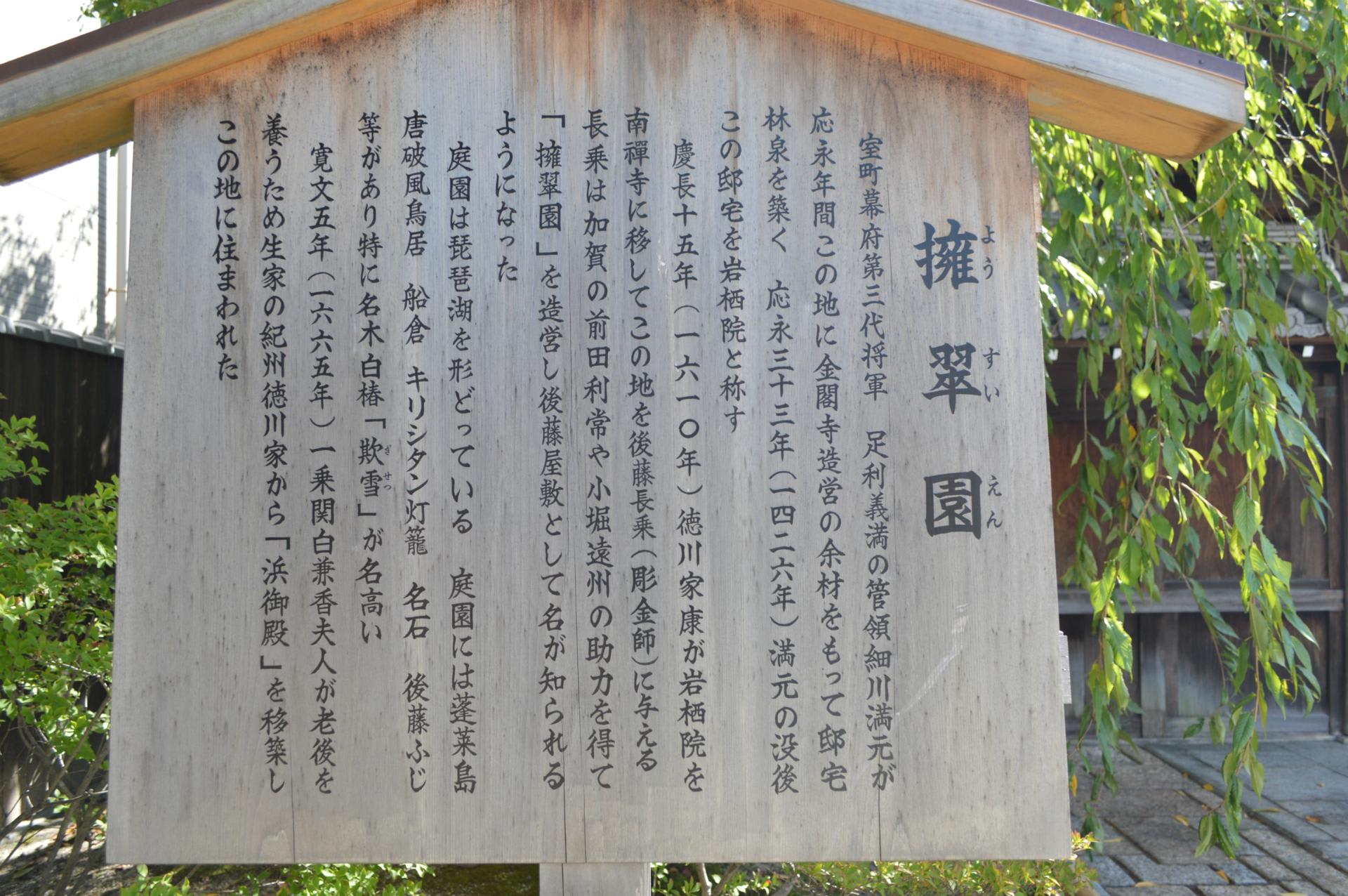

室町幕府第3代将軍 足利義満の菅領細川満元が

応永年間この地に金閣寺造営の余材をもって邸宅林泉を築く

応永33年(1426)満元の没後この邸宅を岩栖院と称す。

慶長15年(1610)徳川家康が岩栖院を南禅寺に移して

この地を後藤長乗(彫金師)に与える

長乗は加賀の前田利常や小堀遠州の助力を得て「擁翠園」を造営し

後藤屋敷として名が知られるようになった。

庭園は琵琶湖を形どっている

庭園には蓬菜島唐破風鳥居 船倉 キリシタン灯籠 名石 後藤ふじ などがあり

特に名木 白椿「欺雪」が名高い

寛文5年(1665)一乗関白兼香夫人が老後を養うため

生家の紀州徳川家から「浜御殿」を移築しこの地に住まわれた。

小堀遠州ゆかりの地 ➡ 人物006 小堀遠州

茶道宗家表千家は、千利休が豊臣秀吉から死を命ぜられた後、一家離散の憂き目にあったが、

その後、千家再興を許されて、利休の子少庵宗淳が大徳寺門前にあった利休の遺席をこの地に移し、

屋敷を構え、「不審庵」と号したのが始めである。

宗淳の子宗旦はその後を継ぎ、

正保3年(1646)には三男の宗左にゆずって隠居し、「今日庵」を営んだ。

この今日庵が不審庵の北裏にあることから「裏千家」とよばれ、

表の本家は「表千家」と称した。

現在の建物は天明の大火後の再建。

表門は紀州邸からゆずられたという重層門で武家構えの門である。

妙覚寺

南北朝時代の永和4年(1378)竜華院日実上人が信徒の小野妙覚の援助によって

創建した日蓮宗の寺で、三具足山と号し、日蓮宗三具足の1つである。

はじめ、四条大宮にあったが、文明15年(1483)に二条衣棚(中京区)に移った。

天正10年(1582)織田信長の嫡子が当寺に宿泊していたために明智勢に攻められ、

信忠は自害し、寺も焼亡した。

翌年秀吉の市区整理によって現在の地に移った。

文禄年間(1592~96)日奥上人は不受不施説をとなえ、

東山大仏落慶の千僧供養にも加わらなかったことは有名である。

現在の建物は多くは天明の大火後の再建によるもので、

大門は天正18年(1590)に秀吉の聚楽第の裏門を移したものといわれる。

墓地は境内の西北隅にあって、狩野元信・永徳の墓をはじめ狩野家一族の墓

や楽焼家元の楽家、茶人久田家一族等の墓がある。

狩野元信之墓

明治35年10月

日蓮宗

北門

庫裏

叡昌山と号し、日蓮宗本山の1つである。永享8年(1436)本阿弥清信が日親上人を開基に請じて

創建したのが当寺の起こりという。はじめ四条高倉にあったが、

天文5年(1536)法華の乱によって山徒に焼かれ、のちここに移った。

江戸時代には後水尾天皇・紀州徳川家の保護を受けて繁栄し、

中山法華経寺(千葉中山にある日蓮宗本山)輪番にあたる上方三山の1つでもあった。

現在の堂宇は江戸時代後期に再建されたものであるが、本阿弥光悦作庭の「巴の庭」は有名である。

このほか当寺は本阿弥家の菩提寺であったことでも名高く、一門の墓もあり、

本阿弥光悦は多くの書画・什器をよせている。

寺宝には、銭舜挙筆と伝える蓮華図、群介図・中文殊左右寒山拾得画像

・長谷川等伯筆の仏大涅槃図など絵画十点と

本阿弥光悦筆の法華経題目など書二点の重要文化財を所蔵している。 京都市

塔頭 教行院 ここを宿坊としていた長谷川等伯は、

当時の住職日通上人と深い関係を結んでいたため、

等伯関係の作品や資料を多数所有している

朝鮮通信使ゆかりの地

1592(文禄元)年から98(慶長3)年まで7年におよんだ文禄・慶長の役

(韓国・朝鮮では壬申倭乱、中国では万歴朝鮮役などとよぶ)は朝鮮半島の人々に甚大な犠牲を与えた。

豊臣秀吉の死によって戦闘は終息したものの、その戦後処理は難航した。

朝鮮側は新しく日本の政権を握った徳川家康の真意を確かめることが先決だと考えていた。

そこで1604(慶長9)年に松雪大師惟政という高い地位にあった僧侶をまず派遣することにした。

松雪大師はこの戦中に僧兵を率いて日本軍と戦った人である。

同年12月末に対馬島主などと共に入洛した松雪大師は本法寺に滞在し、家康との会見を待った。

その間、京都五山の著名な僧侶たちが本法寺に大師を訪ねて詩文の交流をしたり、

仏教や儒教の知識について筆談問答を重ねた。

ある日本の僧侶は松雪大師を「博覧強記・筆跡もまた麗し」と評している。

家康との会見は翌年3月初旬に伏見城で行われた。

この会見で家康は「我は朝鮮に讐怨なし。和を請う」と述べた。

この報告を松雪大師から得た朝鮮朝廷は

「家康からの謝罪の意思を表した国書の到来」などが国交回復の条件とした。

これが届いたので、1607(慶長12)年には朝鮮から戦後初めての

使節団(回答兼刷還使)が来日することにつながった。

多宝塔

旧市内に残る多宝塔としては唯一のもので貴重な遺構

左は経蔵 右は 鐘楼

本堂前にある光悦手植えの松と伝わるが今のは何代目かの松のようだ

塔頭 尊陽院

鬼子母神堂・魔支利天堂

石鳥居 大正9年6月建立

明治32年7月 建立

魔支利天堂

北辰殿 とある

寺の外へ 修業

西門 仁王門

大魔利支尊天 と書かれた大きな 石碑

仁王門 の扁額

明治33年12月 建立

開山堂

本堂 扉が開け放たれています

本堂 扁額 光悦筆

他寺からの 供花 でしょうか

単立寺院

門前には 五色の花を咲かせる椿がある

次回訪ねたときに探してみよう

慈受院門跡(薄雲御所)

竹之御所・烏丸御所ともよばれる。正長元年(1428)室町幕府4代将軍足利義持の正室、

日野栄子が夫の遺言により皇室の菩提を弔うために創建したと伝えられる。

慈受院という寺名は日野栄子に法号「慈受院浄賢竹庭尼大禅師」に由来する。

以後、後西天皇の皇女瑞光内親王、伏見宮息女が入山するなど

代々宮家(王女・皇女)将軍足利家・近衛家・花山家から交互に住持が入っていた

門跡寺院として法灯を伝えている。(大正8年総持寺と統合)

また近年、角田文衛博士に調査により

慈受院は「源氏物語」に登場いる薄雲御所ゆかりの寺院としての

側面を有していたことが明らかになった。

御所文化のおもむきを残し、「源氏物語」ゆかりの門跡寺院である

慈受院には今も皇室ゆかりの調度品などが数多く残る。 京都市

源氏物語ゆかりの寺院 薄雲御所と源氏物語

慈受院の開祖は竹庭瑞賢尼和尚である。尼和尚の俗称は、従一位日野資康の娘・栄子。

室町将軍第4代足利義持の夫人で、第5代将軍義量の生母、

義持亡き後、出家して正長元年(1428)に本寺を建立したが、

これは曇華院・総持院と並んで尼五山の第二位通玄寺の三子院の一院となった。

御所名を開祖の一字をとって「竹之御所」と称した。

また、総寺院も称光天皇より「薄雲御所」の名を賜っていた。

慈受院は第7世(後西天皇の皇女瑞光内親王)の頃、尼門跡として盛んになったが、

7世が亡くなると共に廃絶した。

大正8年に至り、縁故関係にあった総寺院は慈受院の再興をねがって、

両院の法灯を引き継ぐこととし、寺号を慈受院とする改称届けを京都府に提出し、許可された。

届書によると、慈受院の旧地は、

現在の京都府立鴨沂高校(上京区寺町通荒神口下)に位置にあったという。

慈受院の旧地とされる高校の場所は、王朝貴族の代表的な人物で栄華を誇った

藤原道長が、建立した法成寺の跡地である。

この寺は、極楽浄土をこの世に再現したといわれ、蓮伽藍であった。

また、道長の娘彰子は一条天皇の中宮(上東門院)となっていた。

宮仕えをした女房に、源氏物語の作者の紫式部がいた。

道長はこの物語を愛読し、また光源氏のモデルとまでいわれた。

この道長の故地であったことから、慈受院が再興される時、

源氏物語にちなんだ総寺院の御所名が遺ることになった。

「薄雲」は光源氏が藤壺中宮の崩御の哀悼を

入日さす峰にたなびく薄雲は もの思ふ袖に色やまかへる

と詠じている、

夕日がさしている峰にたなびく薄雲は、悲嘆にくれる私の喪服の袖に似せているのであろう、

という和歌に由来するのである。

財団法人古代学協会名誉会長 角田文衛

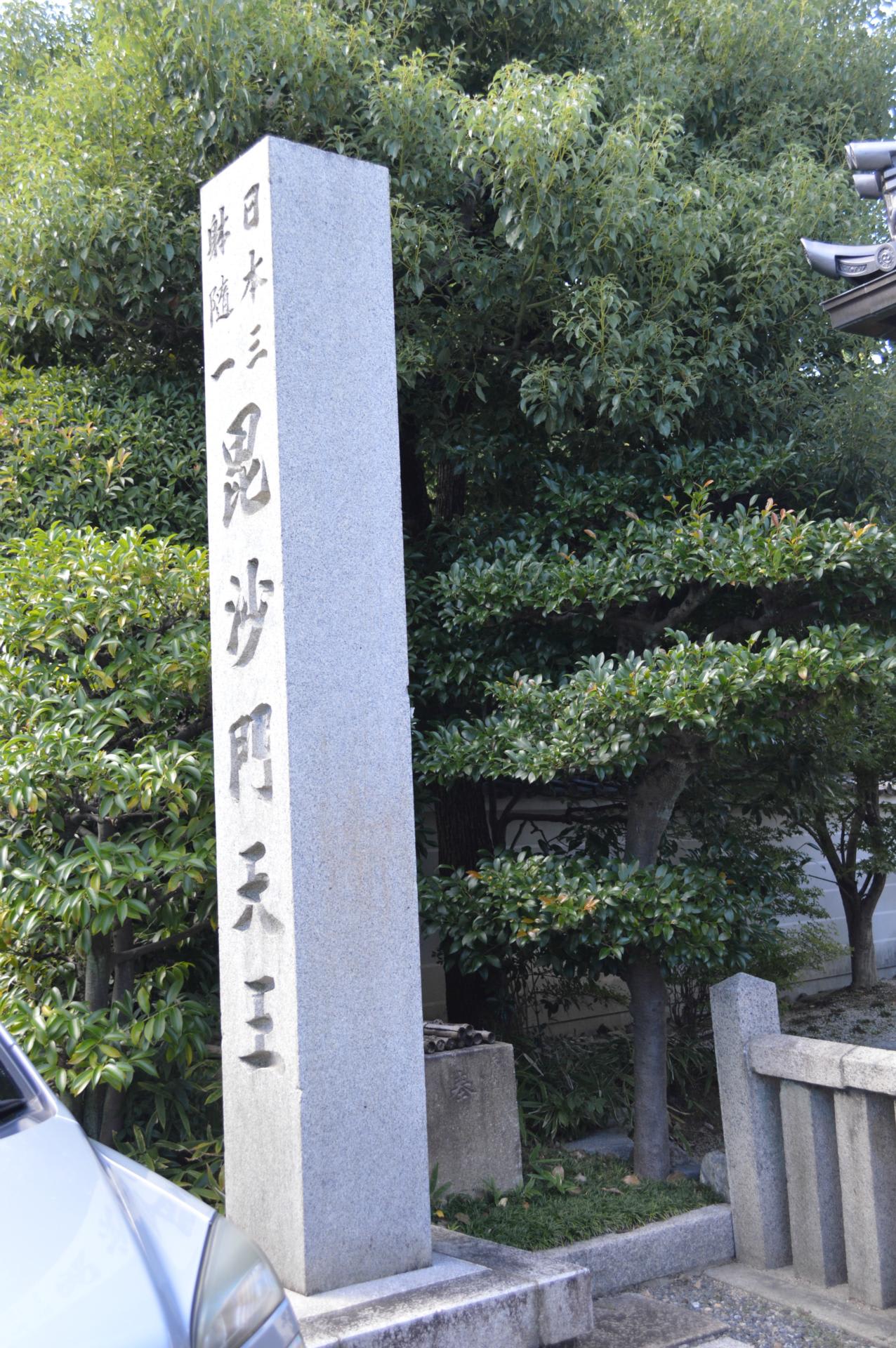

日本三体随一 毘沙門天王

毘沙門天堂

稲荷社

大日如来 地蔵尊

大正8年11月 建立