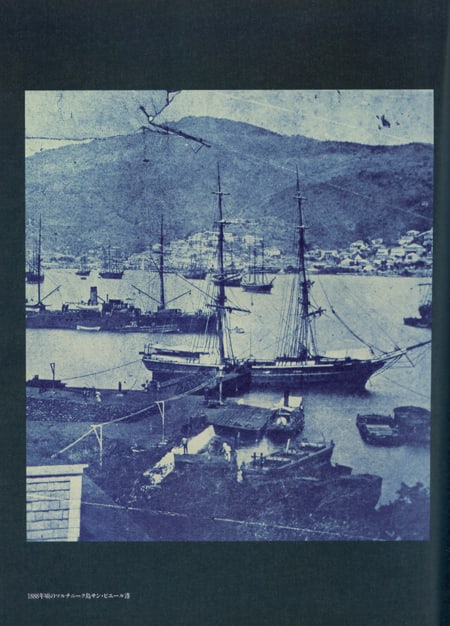

カリブ海に、沖縄本島の半分ほどの広さしかない小さな島、仏領マルチニーク島(以下、仏領は省略)がある。1887年、この島に英仏2人の独創的な男がいた。

ゴーギャンはいかにして画家になったのか。そんなことを調べているうちに、面白い事実に気づいた。

ご存じの方もいるだろうが、画家のポール・ゴーギャン(1848~1903)と小泉八雲つまりラフカディオ・ハーン(1850~1904)は、このマルチニーク島にわずか4,5か月間だが、同時期にサンピエールという街で暮らしていた。住んでいた場所は徒歩20分という近さだったことが分かっている。たぶんお互いに顔は見知っていただろうが、親しい間柄になった痕跡はない。(※1)

そのときゴーギャンはもちろん絵に打ちこんでいて「マルティニークの風景」、「林の中の小屋」、「海辺」、「マンゴー摘み」などの作品を描いた。極めて短い期間の滞在で12点の作品を遺し、後のタヒチ行きを決定させる貴重な何か、つまり独自の作風の萌芽を画家ポール・ゴーギャンはこの地で培ったはずだ。

▲「海岸」。真実の抽象化、その片鱗がうかがえる。

マルチニークに来る前は、パナマのタボガ島でも絵を描いていた。島の自然(彼の対象は景観より人だった)と、自分の描きたいイメージが合わずに苦闘したらしい。さらに、破産宣告による帰国命令がフランスから舞い込んだ。これを無視するかのように、ゴーギャンは一旦、友人のシャルル・ラヴァル(プロヴァンスの画家のコミューン、ポン・タヴァンで知り合った)とともに何故かマルチニーク島のサン・ピエールに寄留したのだ。このとき、ゴーギャンは既に39歳。

一方、ラフカディオ・ハーンは17歳のときに渡米し、南部のニューオリンズで努力と精進の甲斐あって新聞記者になる。その間、ピエール・ロチやモーパッサン、ゴーチェらの仏文学の翻訳を手掛ける。ロチとは文通し、著作も寄贈された。ハーンはさらに、クレオール語の研究・小説家への途を精力的に模索するようになる。

ニューオリンズにいた西アフリカ系黒人たちの説話や、英語・仏語とアフリカ系言語が融和した特殊な言語、クレオール語による神話や伝承文学。これらに飽くなき研究意欲でのぞんだ理由は、ハーンがクレオール(西欧人と奴隷として連行されたアフリカ系黒人との混血)の人々、その身体的な美しさだけでなく、知性の高さに魅了されたからだとされる。伝承ではあるが・・・。

クレオール語で話される彼らの物語を熱心に研究し、その言葉を自由に操りたいと、ハーンは本気で願ったに違いない。新聞記者を辞め、生活の保障がないまま、マルチニーク島に渡ったのは1887年、既に37歳になっていた。滞在したのは約2年間であるが、そのときの記録は、 「仏領西インド諸島での二年間」として纏められている。恥ずかしながら私は未読である。

ゴーギャンは太平洋の南タヒチ島で渾身の作品を残し、マルキーズ諸島のヒヴァ・オア島が臨終の地となった。享年55歳。

ラフカディオ・ハーンは40歳のとき来日し、帝大の英文学講師として日本での確たる地歩を固めたのは46歳。小泉八雲と改名し日本国籍を取得。54歳で逝去するまで、「怪談」をはじめ数々の著作、随筆などを発表した。

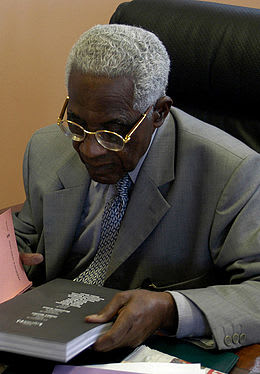

▲生涯、右側しか撮らせなかった。

国籍、性格、体格などありとあらゆる点で、ハーンとゴーギャンは異なる。しかし、西欧風の社会、環境のなかで何か収まりきれない、居心地の悪い疎外感を、二人は同じように感じていたふしがある。また、ゴーギャンはペルーで、ハーンはギリシャという異郷の地で生まれたことも共通点といえよう。

紆余曲折がありながらも、熱帯のカリブ海マルチニークに二人は辿り着いたのだ。それぞれの希望と、野心を抱えて・・。

そして同じ時期、同じ場所で生活し、彼らはそれぞれ創作の原点ともいうべき確信をつかんだ。私はそのことに、二人の個性と志向性の鮮烈なシンクロニシティを感じる。

マルチニークという島は、ゴーギャンとハーンに創造の原資をもたらした。と同時に、後述するが、西洋文化の価値観を凌駕するような創造的な磁場として、マルチニーク島はカリブ海に屹立しているのだ。

去年惜しくも亡くなられた西江雅之の紀行集を読んでいたら、マルチニークに三度ほど訪れたとあった。文化人類学者かつヨーロッパ・アフリカの諸言語、クレオール語などをこなす言語学者ゆえに、ハイチやマルチニックなどの島はとうぜん研究対象であったろう。そのときに、ハーンの著作(仏訳語、クレオール語など)が何冊か(※2)図書館や古本屋で見つけたと書いてあった。西江先生は俄然興味をかきたてられ、サン・ピエールの町を探索したら、なんとゴーギャン美術館兼ハーン記念館があったという。

「大小の三角形を組み合わせた幾何学的な屋根をしたゴーギャン美術館は、椰子の茂みと色鮮やかな花をつけた木々の中に隠れるようにして建っていた。思ったよりは豪華で規模が大きなものだった。」 (「花の島を旅したひと」 西江雅之自選紀行集より)

▲西江雅之が訪れたゴーギャン美術館だと思われる建物を、ネット検索でマルチニークのサイトから偶然発見した。 現在は「マルチニーク、ゴーギャン博物館」というサイトはあるが、旧美術館と呼称されている。その建物が現存しているのか不明。また、そこにはハーンに関する一切の記述がない。(※4)

ハーンにまつわる陳列品のなかに、日本に関わるようなのモノは一切なかったそうである。たまたま居合わせた現地の婦人は、ハーンが日本と関わり、日本人として死んだことも知らなかったという。

ともあれ、西江雅之はアメリカ本国の各所において、ハーンの文学的渉猟と足跡を調査した。ハーンがマルチニークで撮影したオリジナル写真集も古本屋で発見したり、「クレオール料理」などニューオリンズの記者時代に書いた著作、文献なども見出したとある。それらは日本語に翻訳されていないものばかりらしかった。

残念ながら西江雅之の筆はハーンにだけ興味が移ってゆき、ゴーギャンとの関係についての記述はない。エッセイであるだけに、気の向くままに書きすすめたのであろう。

さてさて、マルチニーク島に話をもどそう。

この島には何かしら反西欧、超西欧の強い磁場があることを先述した。関係ないが、この島の土地に初めて足を降ろした西欧人はコロンブスである。4度目の航海の時だった。

ポール・ゴーギャンとラフカディオ・ハーンがこの島を離れた30年後、1913年にエメ・セゼールは誕生する。ネグリチュード(黒人性)を提唱し、フランスの植民地主義を知性的に解体した詩人である。私は高校の時、平凡社の「世界名詩集大成」に収められた「帰郷手帳」(※3)を読んだ。激しく知性的に、時に黒人であることを自虐し、そして深くえぐるように西欧社会とフランス人の精神性を告発する散文詩に戦慄した。彼は95歳まで生き、本国フランスではヴァレリーについで国葬の栄誉を受けた。確か、黒人初であり国葬された文学者は4人しかいない。

▲詩人であり、政治家でもあったセゼール

最後に。

フランスから帰国後、エメ・セゼールはマルチニーク島の名門シェルシェール高等中学校で教鞭をとっていた。その教え子に、典型的なクレオールのフランツ・ファノンがいた。第二次世界大戦後、リヨン大学に学び精神科医の資格を得る。その後、メルロ・ポンティの講義などを受け、「黒い皮膚・白い仮面」を執筆する。師エメ・セゼールのネグリチュードを精神病理学的にさらに深化させたといっていい。彼はその後、アルジェリアに飛び解放戦線に加わる。今でいうポストコロニアルの中核であったのだが、アルジェリア独立の前に白血病で惜しくも急死した。

私の若いころは、チェ・ゲバラの生き方が多くの若者を惹きつけた。しかし、私にとってはフランツ・ファノンがヒーローだった。何故なら「地に呪われたる者」の作者であり、エメ・セゼールの教え子だったからだ。マルチニーク島では、その後、多くの傑出した文学者などが数多く生まれている。

(※4)2017/3/21 字句を若干訂正