退院した翌々日、千葉県市原の「湖畔美術館」に行った。病室でEテレの『日曜美術館』番外編(15分)をたまさか観ていたら、展覧会案内の一つとして『末盛千枝子と舟越家の人々』が紹介されていた。なんとなんと、末盛千枝子と舟越桂が姉弟だったとは、ここで初めて知ることになる。

末盛さんは絵本・童話の優れた水先案内人兼発行人である。また、ターシャ・チューダーやゴフスタインの翻訳者、『人生に大切なことはすべて絵本から教わった』を書いた名エッセイストでもある。また絵本では名高い『すえもりブックス』のシリーズの制作者だ。

驚いたのは、彼女の十歳下の弟が舟越桂であり、さらにその二歳下に弟舟越直木がいて、その他3人の芸術家といっていい三姉妹がいる。これら子どもたちの父親は彫刻家舟越保武であり、母親の舟越道子は、結婚前は新興俳句の次世代として期待されていた俳人であった。

後で紹介する『出会いの痕跡』を読むと、末盛千枝子ご自身は、まさかと思われほどの波乱に富んだ人生をおくってきた。信仰の篤い一家であったけれど、幸不幸はそれとはまったく関係ない、そんな感慨を深くした。

ともあれ、舟越家にまつわる企画展(会期は6月25日までだった!)は、ほぼ空前絶後の開催だと勝手におもい、妻にも理解してもらって車椅子介助をお願いした。「湖畔美術館」は亡き義父たちと訪れたこともあり、現地滞在2時間ほどの小旅行ではあったが、退院後初のいわば私流冒険旅行を満喫したといっていいだろう。

▲本企画展の案内パンフレット

▲家族全員の作品が趣向をこらして展示される。一番下の舟越カンナさんは詩人かな。このエリアは撮影可だった。

▲末盛千枝子さんが携わった絵本の原画がならぶ。他にも、撮影は不可だったが、多くの海外作家、安野光雅らの作品も供覧。

▲舟越桂の手作りハンガー?

▲桂が自身のこどものためにこさえた木彫りのミニチュアカー。『おもちゃのいいわけ』という絵本もあった。

▲本企画には図録というものがなく、『出会いの痕跡』と題した末盛千枝子のエッセイ集を記念出版したとのこと。今回の展覧作品の図版はもちろん、舟越家の家族写真などが盛りだくさん。舟越家3世代、その他の人々の貴重な写真が多数あり、やはり舟越保武という人の存在は大きく感じとれる。家族全員がクリスチャンの洗礼を受けているのも、父親の影響であろう。(装画は、舟越カンナ)

▲舟越保武の畢生の大作、長崎西坂公園にある日本最初の殉教者の聖地「日本二十六聖人像」。

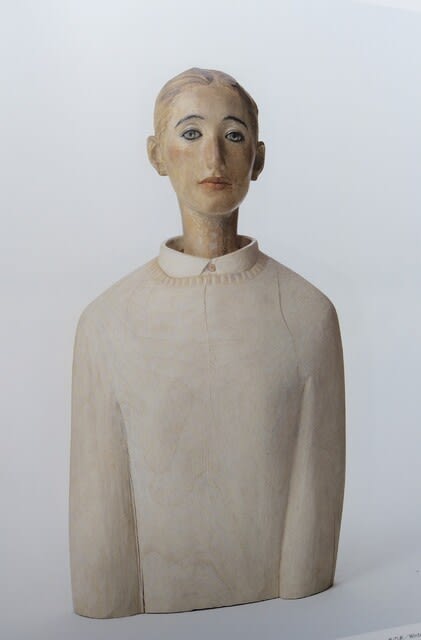

▲この『冬の本』という楠の彫刻は実際に展示されていた。桂の初期の作品である。これは作品集から転載したもので、質感が新しい。

▲これも作品集から。『風をためて』は、小生が1986年にサッポロビール倉庫で行われたArt in Tokyo「IMA」で見て、驚愕。彼はロンドン帰りでまだ無名に近い彫刻家であった。

▲芸術家の大家族は珍しいのでは・・『出会いの痕跡』から。

▲会期も終了間近の平日であったが、午後になってけっこうな観覧者が来訪された。

▲3,4年前に直木の作品集を求めに駒込の「ときのわすれもの」を訪れた。舟越直木氏は2017年に肺がんで逝去されたことを知った。ご冥福を祈りたい。

湖畔美術館のファサード

▲湖畔をのぞむ美術館の展望台。かつて、義父と一緒にこの展望台に昇ったと、妻に指摘された。忘れていたのだ。起って、生前を偲ぶ。

別記:小生と同年のベニシアさんがお亡くなりになったそうな。ご冥福をお祈りしたい。また、今回は写真が多くなったので、フォトチャンネルに新たにフォルダーを作成した。小生の登場もこれで3,4回目になるだろうか。

今年の1月号の特集が「希望の見つけ方」というもので、私は余命一週間と言われた人が孫とキャンピングカーで旅に出て2年以上も楽しんだ話を書きました。その中で、希望とは、自分一人では成立しない、自分と自分を含む世界のとのかかわりの中で模索され発揮されるものだと書きました。希望を選択する「自由」を行使しましょう。人生の通奏低音である喜びに気づいて、それを養っていく「意欲」を持ちましょう。

小寄道さんはご友人に大切にされ、奥さまにフォローされることで、ずっと「喜び」に心を閉ざすことなく前を向いていらっしゃいます。それをうかがうだけで私も前向きになれる気がします。ありがとうございます。奥さまにもあらためて感謝します。

ほんとに仰る通りですね。若いころは自立する「自己」に拘泥して、なんかちぐはぐしていたような気がします。

こんどの病を得て、「自己」なんてものは何処にも定まっていない、なぞと痛感しました。

要は、何かのセリフにありましたが、よりよく生きていくためには、「希望があれば」なんですね・・。

妻も歓びます、ありがとうございました。