柄澤齊(からさわひとし)著『銀河の棺』のなかの「星より近き」に、すこし読み進むと日輪尊夫(ひわたかお)について書かれた、こんな文章がある。

ヒワさんこと日輪尊夫は1941年高知市に生まれ、1992年同市で不帰の人となった。現代の木口版画はこの人に始まる。

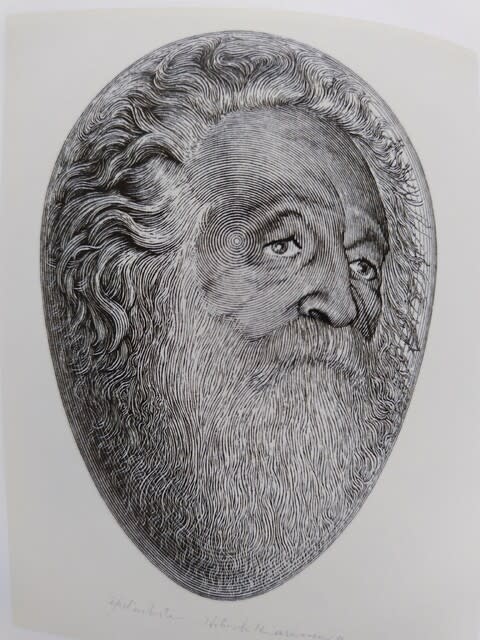

私がヒワさんの作品と出遇ったのは1970年、銀座の画廊で開かれた個展会場でのことである。友人からすすめられて初めて入った地下の画廊で、その版画を見た時の総毛立つようなショックは今でもはっきり覚えている。白い壁面にかけられた額縁の中の一点一点が、この世に穿たれた深い闇の入り口であり、その中に限界まで圧縮された生命体を思わせる光の粒子が隙間なく蝟集している宇宙━━それはヒワさんの制作が最も旺盛であった時期の作品群、「カルパ」と題された連作と詩画集『卵』の展開で、私は一目見るなり呪縛されたようにその場に立ち竦んでしまった。一体いかなる技法と精神によってこの神秘が可視の世界にもたらされたのか、心底知りたいと願った。

日輪尊夫の作品と運命の邂逅をしたとき、柄澤齊は若干二十歳! 詳しいことは書かれていないが、日輪尊夫とじかに遇ったのは、翌年の秋だという。この時、柄澤は木口版画家になると心に決めていて、72年春には、通学する創形美術学校に「ヒワさん」が講師として招かれたのだ。

「小さくて、おとなしい人だった」・・。いや、精悍で精気溢れ、直立不動の姿で「もう一週間続けて二日酔いであること、だから上手く教えられないかもしれない」と吐露したらしい。芸術家志望の若者たちを前にして、この律儀で誠実な振舞いは、小生ならば好感度アップだ。

それから二人は版画の話で談論風発。長年培った師弟関係さながら、夕暮れの繁華街にくりだすのである。日輪尊夫というひとは、酒を呑むと人が変わる御仁であった。この二人がそれからどんなことになるのか・・、ここでは省きたい。まあ、ちなみに「ヒワさん」は喧嘩早く、何を思うのか突如として危険な高所へ行きたがる。

そんな息もつかせぬエピソードが次々と出てくる。不謹慎だが、危険な匂いが漂ってきて、とんでもなく面白い。昭和の頃には、こんな人は特殊とはいえない、風変わりな人、不埒な無頼派だ。しかし、後年、JRの鉄橋から飛び降りて、両足が再起不能になるやも知れぬ大怪我を負ったらしい。二人の話はこの辺で止めよう。

さて、閑話休題、木口版画とは何か。いちおうメモのつもりで書き記しておく。

「木口木版は、木を輪切りに切り出した表面が硬質な木口板を版木として使用し、ビュラン(専用彫刻刀)を用いて彫ることで、精密で繊細な表現ができる木版画である。版木には、目が詰っていて密度のある黄楊(ツゲ)や椿、梨、楓などの硬い木材が用いられる。18世紀末にイギリスのビウイックが発明したとされ、平圧プレス機で活字と同時に印刷できることからヨーロッパでは書籍の挿絵として発展した」と、こんな一般的な説明に落ち着く。

木版画といえば、だんぜん浮世絵が頭に浮かぶ.。有名な北斎の富岳三十六景「神奈川沖浪裏」では8色の染料を使っていて、版木は8枚が必要となる(実際には裏表に彫ったらしいので4枚?)。最初に刷る枚数が300枚だとしたら、2400回刷る。凸版画であるから、刷り数が増えたら細い線は摩耗する。(注:陽刻と陰刻)

木口木版画は、凸版凹版にも対応できるという。また、技の研鑽を積めば1mmの間に10本以上の線を彫ることが可能だ。丸い版木に緻密で超絶技巧が生きる木口木版画は、昔は紙幣の印刷にも用いられたらしい。現代ではもっぱら、私家本詩集や豪華・限定本などの装画、挿入画に使われている。日輪尊夫や柄澤齊は木口木版画を専門とする芸術家であり、作品の成果としての版画集はかなり高価で、コレクターの垂涎の的になる。木口版画家は他にも、三塩佳晴氏、齋藤僚太氏などがいる。ネット上で見ただけだがカラー版画であった。海外の木口版画家はまったく知らない。

木口木版画だけでなく、銅版画のエッチング、リトグラフ、スクリーントーンなどの版画にも、それぞれの特長・技法がある。若いころは駒井哲郎、野中ユリが好きだった。恩地孝四郎や池田満寿夫もいい仕事をしていた。版画の奥深い世界を知らない頃は、マティスの切り絵みたいのが最上だと執心していたかな・・。

忘れちゃいけない棟方志功は別格で、恥ずかしながら彼の版画が挿絵などに使われた書籍は知らずじまい。今回の展覧会では、アメリカで刊行されたであろうホイットマンの詩集『草の葉』はじめ、棟方志功が関わった書籍の展示コーナーもあった。海外でも人気を博していたのだと再認識した。

さてさて。日輪尊夫、そのひとの存在が気になりだしたのは、遠い過去のことではない。単線的に記憶をさかのぼれば、作家の堀江敏幸が好きで『菊池伶司 版と言葉』(2007)を読んだ。菊池という銅版画家は、22歳の若さで夭折したが、わずか1年余りで61点の作品を残した天才。この本には堀江敏幸のほかに、版画家の加藤清美、柄澤齊がエッセイを寄せている。二人とも文学の香り高い上質な文章を書いていたので印象深い。特に柄澤のそれは、同年生まれということもあり、言葉の使いかた、語彙の選好、イメージ再現の集中力などは、並の物書きをはるかに超えていて、この時点で版画作品もできうる限り拝見したいと願った。

上記の繋がりではなく、詩人時里二郎の別の繋がりもある。たまたま氏のブログを拝見していて名前は存じあげていた。彼の新詩集『名井島』が何かの賞を二つほど取り、まず『石目』を読み、一気に惚れ込んだ。その本の装画が柄澤齊で、この時の感動は、以前のブログにも書いたので繰り返さない。さらに『名井島』を読みすすむうちに、氏本人ともお会いしたり、読んでいない詩集を送っていただく栄誉に授かった。

この時里二郎氏の繋がりから詩人高柳誠を知ることになるが、柄澤齊とも親しい間柄であったのは、やはり不思議な連鎖というしかない。詩集『塔』を読み、時里二郎と同じ成分の匂い、つまり言葉の洗練と凝集力を嗅ぎ分けることができた。いま、詩集成3巻揃えてもいまだに未読なのは、なんとかしたいと思案中。

もっと日輪尊夫の近くへ。

思ったことはすべて、書かなくては済まない唐変木だから始末が悪い。いや、日輪尊夫の作品を見つけ、歓び勇んでスマホで撮影したは良いが、ブレているは斜めっているは・・、とても他人様に見せるほどのクオリティはない。フロアの照明はやや暗く、作品の緻密さはもちろん、年輪をいかした微妙な曲線の彫り具合などは、小生のスマホ撮影では限界を超えている。つまり、鑑賞にはどうかという疑問符がつく。どうか、その極限の集中力を刃先に込めた、日輪作品の宇宙的な雰囲気だけでも伝わってほしいと願うのみである。

それゆえ、MOMATで撮ったものは厳選し、その他に書籍に印刷されている作品、その何点かを載せることにした。作品によって、微妙な色彩を感じていただければ、と。多謝

日輪尊夫の言葉をすこし加えたい。

ビュランの息をひそめて彫る作業は川の流れの様に涯しなく、ある時は小さな木喰虫が樹木を喰らっているようにも似ている。針の先ほどの一点を一分間に二・三百えぐり取る作業を日暮から薄明にかけて持続させるものはなにか、この気の遠くなりそうな作業がぼくを捉えて離さない理由とは一体何であろう。

それはまずこの作業で自分が孤独な時間を得られるということ、そしてこの時間が与えてくれる夢想の喜びである。

▲1点だけだが日輪尊夫が手がけた詩画集が展示されていた。和紙作家の坂本直昭氏(1948~)が詩を書いた詩画集『FURESIMA』(1980 )、限定333部のうちのNO.9と読める

柄澤齊氏の作品も少し。2006年に開催された栃木県美術館の図録および先のMOMATの帰りに同館のショップで購入した柿沼裕朋編『版と画の間』(2014/平凡社)から転載した。後者の本には、駒井哲郎・加藤清美・坂東壮一・日輪尊夫・柄澤齊・菊池伶司の6人の作品および柿沼裕朋の詳細かつ透徹した解説がある。愚生のブログを読むより、こちらを先に読んでいただければ、事は足りる。

(注:陽刻と陰刻)むかし小学校の図工の授業で、版画制作があった。道具類は買わされたかと思う。間違わないように、つまり版木に書いた線を絶対に彫らないように注意されたかな。それを無視して、先に線を彫ってしまって版木に墨を付けて刷れば、ほとんど真っ黒のなかに彫った線が白く浮かび上がる。これを陰刻という。考えてみれば、棟方志功は小学生ならやってはいけない陰刻木版画の大家だったといえる。その意味でも型破りだったのか。小生は作品を見て陰刻と陽刻の違いをはっきりと見極める自信がない。柄澤齊氏の眼力に憧れる。

普通の木版画は、描いたところを残し、周りを彫ってゆく。つまり全体の白と黒のバランスが肝心であり、墨をつけたときの仕上がりをイメージしながら余計な木を削ってゆく。これが陽刻だ。ただし、彫ったところに墨を流し込み、その上に紙をのせて版木全体をプレスすれば、彫ったところが墨色になる。これは凹版印刷だ。

黒の単色ではなく、色使いを多彩にすれば浮世絵のようなカラー版画の世界が創作できる。色数が増えればその分、刷版は増えるけど。版画の世界を知れば知るほど、版画家に対する畏敬の念は深まる。