3月10日の今日、76年目となる東京大空襲の日。つまり、明日は10年目の3.11ということになる。風薫る季節が来ると、忌まわしい記憶が滲み出てくるようで、心は落ち着かない。

過去のことを考え、掘り起こすという作業は大切だけれど、吉兆かなんかの拍子で記憶を忘れることはできないものか。いやいや、実際に体験された方にとって、それができるなら祈りも願いもいらない。嗚呼、心をふさぐ二日間になるのかなあ・・。

まあしかし、こんなにも好い天気になったので、外の様子をうかがいに行こうと思った。近ごろ松尾芭蕉について考えることがあり、『奥の細道』のスタート地点である千住あたりまで行った。日暮里から二つ目の京成千住駅で降りて、隅田川にかかる千住大橋の袂にある大橋公園へ。

深川から舟でのぼって、この辺りで奥州街道にでた芭蕉。携行用の筆を取り出して、一句を書きつける。いわゆる「矢立初」と言われる句を詠んだ。本文には、上野や谷中の桜を再び見ることができようか・・、千住の宿で舟から上がったが、前途三千里を思って「胸にふさがりて、幻のちまたに離別の泪そそぐ」と記した。そこで詠んだ句がこれ。

行く春や鳥啼き魚の目に泪

この句は最終の句「蛤のふたみに別れ行く秋ぞ」にある「蛤(はまぐり)」に対応させてみると、どちらも生き物を素材に離別の哀しみ、寂しさを詠んでいる。芭蕉は、西行という漂泊の詩人に理想をみた。『山家集』とも読み合わせてみるのも面白いだろう。

近くに足立市場があって、江戸の「やっちゃば」を彷彿とさせる。と言って、野菜だけじゃない、たぶん肉も魚もあった小塚原近く。当時は元禄の世であるが、千住の宿では、カツオや鯵の海魚を調理した食事が振舞れたかもしれない。

「鳥啼き魚の目に泪」も、隅田川に近い千住の宿だからこそ、芭蕉が目の当たりにした自然を詠みこんだものだろう。

さて、それから大橋を渡ってしばらくのところに、平安時代延暦14年(795)修験道の黒珍が開祖したという素盞雄(すさのう)神社がある。芭蕉の句碑があるという。天照大御神の御弟神(スサノオ)を祀った神社で、南千住・三河島(現:荒川)・町屋・台東区三ノ輪の氏子区域61ヶ町を束ねる鎮守様であるという。6月3日の「天王祭」、9月15日には「飛鳥祭」があり、大がかりの祭が催しされる。

敷地のなんと広い神社で、社殿も大中小、奥にもあったか・・。境内の中央には、けっこう鬱蒼とした小山・7,8mほどの富士塚(小塚原富士)がある(つまり、「講」ができるほどの人口があった※追記)。

折しも、2月下旬から4月頭まで「桃まつり」を開催していて、二つの社殿には沢山の雛人形が勢ぞろいであった。古くなった雛人形の供養かも知らんが、ちょっと圧倒されるほどの陳列が壮観であった。

帰路につき、日暮里駅の本行寺をのぞく。しだれ桜の具合をみるため。谷中の桜はほとんどソメイヨシノで、まだその蕾は堅そうだ。しだれ桜はちょい早いから確認したが、辛夷の白い花が綺麗に咲いていた。道行く人も、何かしら誘われて境内で鑑賞している。

緊急事態宣言が延長されたものの、人々の表情はなぜか晴れやかだ。やがて来る満開の花を待ち望んでいるのであろう。ただ、東大の研究チームが3月下旬から4月にかけて、花見や歓送迎会で気が緩むと、5月の感染者数は1000人を超える可能性があるという予測データをだしたそう。そのころは、ワクチン接種は無事に終えているだろうか、何とも言えない。

まあ、気分はちょっと晴れたし、過去や現状を考えすぎてふさぎ込まないと心し、今日は外に出たのだ。

平日で人出は少ないが、皆さん春の兆しを体感しているようだ。早咲きの桜もちらほらと各所で見かけた。そこで一句をひらめいた。「木の芽吹き憂き人びとの心晴れ」これを表題にした。

たらたら書いていたら、日にちを跨いでしまった。3.11だ。2時40分いや45分だったか。気分がどんどん厳粛になってくる。中途半端になってしまったが、ここで筆を置くことにする。

▲日光街道にかかる千住大橋

▲大橋の袂の公園のなか、川沿いの堤防にあった。

▲千住大橋の袂から見る隅田川。昔からするとずいぶんキレイになった。

▲素盞雄(すさのう)神社。芭蕉の句碑は判読わるく断念した。

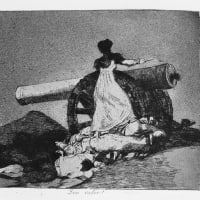

▲元禄二年、旧暦3月27日出立し、8月21日大垣着。150日間で総移動距離は2,400kmとされる。

▲社殿に並べた大小の雛人形

▲素盞雄神社の斜め向かいに足立市場があり、その入口近くにある。芭蕉象、ちょっとずんぐり。常磐線の南千住駅にある別の芭蕉象は痩身である。

▲御殿坂の本行寺に咲く辛夷の花

▲記事とは関係ない、毎年載せている長命寺のしだれ桜。二分咲きといったところか。

※追記:想像の域を出ないのだが、元禄時代にはかなりの人口移動があったかと思われる。件の明暦の大火が主たる要因で、焼け出された一般庶民は、小塚原周辺から千住あたりにもかなり移住したはずだ。土地的には閑散としていたが住みやすい。それに加えて、隅田川の水運に関係する仕事は手取り早い働き口として色々あり、その日暮らしの男やもめなら打ってつけの土地柄であった・・。江戸時代初期の人口動態を研究した学者はいるのか。ものを知らない愚生の勝手な推測なのだが、この時代への関心がフラッシュのように喚起される。なんの因果であろうか。