前回「その4」では、アーベルの不可能の証明の第1段階を紹介しましたが、一気に進みすぎたので、今回はその補足として、1つ1つ解説しながら振り返りたいと思います。

前回とダブる所が多々あるとは思いますが、悪しからずです。

アーベルの証明には、”解を添加する”という言葉が最初に登場する。

これは四則演算で閉じた体をFとし、それに新しい要素γを追加した時、Fの元とγの間の四則で閉じた体F₁に拡張する事を”Fにγを添加する”とアーベルは呼んだ。つまり、F₁→F₂→…と膨らみ、Fₖの所で限界が来るとアーベルは予想したのだ。

結果から言えば、そのkは5となるが、それこそが代数的非可解性の証明の帰着である。

STEP1

まず証明の第1段階では、一般の5次方程式をy⁵−ay⁴+by³−cy²+dy−e=0―①と書き、これが代数的に可解だったと仮定し、”その解yが係数a,b,c,d,eとそれを含む多重のべき根からなる代数式により表現できる”とアーベルは仮定し、議論を進めていく。

この時、y=p+p₁・ᵐ√R+p₂・ᵐ√R²+⋯+pₘ₋₁・ᵐ√Rᵐ⁻¹―②と書ける事は”明らかだ”として、m(素数)、R,p,p₁,p₂,…は②の右辺と類似した代数式となる。つまり、”解yは元の5次方程式①の係数a,b,c,d,eのみから出発し、べき根を幾重にも”添加”し、順次得られる代数式(拡張された意味での有理式)の最終段階になる”と、アーベルは結論付けた。

これもネタバレになるが、②式のmが5になる事の矛盾、つまり、y=p+p₁・⁵√R+p₂・⁵√R²+⋯+p₄・⁵√R⁴の矛盾を導けば、「不可能の証明」は成されるのである。

従って、「不可能の証明」の肝は、最初にアーベルが主張した、元の5次方程式①の解が多重べき根(ᵐ√R,ᵐ√R²,⋯,ᵐ√Rᵐ⁻¹)を添加して得られるシンプルな多項式②で表される事にあると言える。

アーベルが言う様に、ここが理解できれば後の議論はスムーズに展開する訳だが、訳者の山下純一氏が指摘する様に、これだけでは非常に判り難い。故に、アーベルも2年後の論文では、詳しく説明してはいるが、それでも判り難い所がある。

そこで、山下氏の注釈が入る。

まず5次方程式の係数a,b,c,d,eの有理式全体をΩ0とおき、Ω0の元(R0,R0’,R0’’,…)の素数の多重べき根(ᵐ⁰√(R0),ᵐ'⁰√(R0’),ᵐ''⁰√(R0’’),…)を添加して得られる(拡張した)有理式全体をΩ1とする。この時、Ω0→Ω1→Ω2→…と次々に拡張し、”代数的可解”の仮定から、最後にはΩkで限界が来る。

一方で、元の方程式の解yはΩの元であり、最後のΩkの元(Rk,Rk’,Rk’’,…)の多重べき根(ᵐᵏ√(Rk),ᵐ'ᵏ√(Rk’),ᵐ''ᵏ√(Rk’’),…)を添加して得られる有理式全体の元として、解yが表現できる。

そこでアーベルは、この有理式全体でRkをR、mkをmとおけば、解yがΩ’=Ωk(ᵐ'ᵏ√(Rk’),ᵐ''ᵏ√(Rk’’),…)の元を係数とするᵐ√Rの有理式となると主張した。

これは、一般には非常に多重化したべき根を含む複雑な代数式(有理式)となる。が更にアーベルは、解yがᵐ√Rの有理式から、②式の様なべき根(ᵐ√R,ᵐ√R²,⋯,ᵐ√Rᵐ⁻¹)の添加による多項式へと簡略化できる事を言いたかったのだ。

今、これをアーベルの不可能の証明の第1ステップの1番目の結論とする。

STEP2

この厳密の証明は次回「その6」で述べるとして、前回「その4」の補足から話を進めたい。

元の5次方程式①からその解yをべき根(ᵐ√R,ᵐ√R²,⋯,ᵐ√Rᵐ⁻¹)の簡単な多項式②に展開したアーベルだが、””ᵐ√Rはa,b,…,p,p₁,p₂,…の有理式で表せない”と仮定し、”RをR/p₁ᵐで置き換える事でp₁=1とできる”とした。但し、アーベルはp₁≠0とみなしたが、p₁=0の時の議論も必要となる。が、その時も同じ形に持ち込める事が示せる。

故に、②式は、y=p+ᵐ√R+p₂・ᵐ√R²+⋯+pₘ₋₁・ᵐ√Rᵐ⁻¹―③と書き直せる。

ここで、①式に③のyを代入して整理すれば、P=q+q₁・ᵐ√R+q₂・ᵐ√R²+⋯+qₘ₋₁・ᵐ√Rᵐ⁻¹―④を得る。但し、但し、q,q₁,q₂,…は、a,b,c,d,e,p,p₂,…及びRの多項式を表す量(文字)とする。

一方でアーベルは、P=0として④の方程式が成立する為には、”q=0,q₁=0,q₂=0,…,qₘ₋₁=0となる必要がある”とした。

そこで、ᵐ√R=zとして④に代入すれば、zᵐ−R=0とq+q₁・z+q₂・z²+⋯+qₘ₋₁・zᵐ⁻¹=0―⑤の2つの方程式を得る。

ここで、q,q₁,q₂,…の全てが0に等しくないと仮定すれば、上の2つの方程式は共通解を持つ必要がある。つまり、これら共通解をk個の解とするk次方程式にて、R,q,q₁,q₂,…,qₘ₋₁の有理式を係数とするものが存在する。

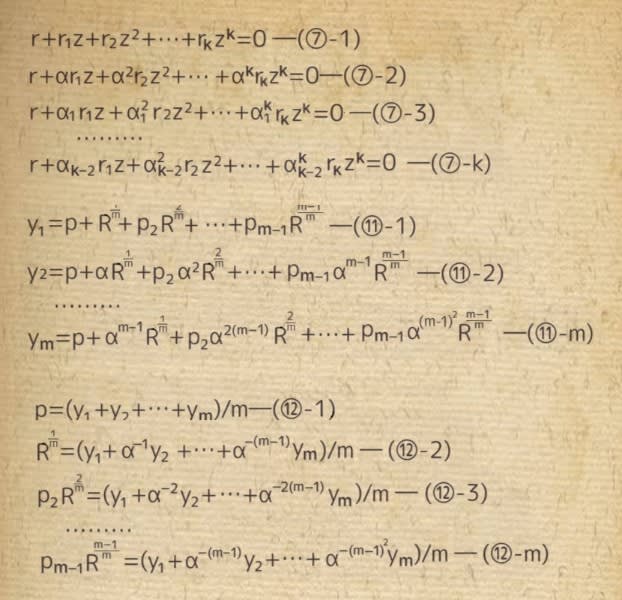

いま、このk次方程式をr+r₁z+r₂z²+⋯+rₖzᵏ=0―⑥とすると、この方程式の全ての解がzᵐ−R=0の解にもなる事から、これらの解はαᵤzと書ける。但し、αᵤは円周等分方程式であるzᵐ−1=0の解を示す。この時、⑥のzにαᵤzを代入する事で、(⑦-1)~(⑦-k)のk個の連立方程式を得る。が、ここも少し判り難い。

そこで、山下氏は[原注]として、⑥のzにαᵤ₋₂・zを代入してu番目の式(⑦-u)を得る訳だが、u=1,2,…,kとし、α₋₁=1,α₀=αとする事で、理解がズムーずになる。また、kは⑤式の共通解の個数となる事も判る。

更に山下氏は、⑤の2つの方程式の左辺にて、「ユークリッドの互助法」を行えば、最後に2式の最大公約式が出現し、この”最大公約式こそが⑥式の左辺となる”と説明するが、私にはよく理解できなかった。

これらK個の方程式から、zを量r,r₁,r₂,⋯,rₖの有理式で表せる。一方で、r,r₁,r₂,⋯,rₖはa,b,c,d,e,R,p,p₂,…の有理式なので、zもまたこれらの有理式となる。が、これは先の仮定に反する。故に、q=0,q₁=0,q₂=0,…,qₘ₋₁=0―⑧となる必要がある。

これが、不可能の証明の第1ステップの2番目の結論だが、アーベルの議論は少し飛躍がある。が、ここでも山下氏は、[原注]を入れて丁寧に説明してくれる。

上のk個のk次方程式から、zをr,r₁,r₂,⋯,rₖ,α,α₁,…,αₖ₋₂の有理式で表す事が出来るのは、k個の未知数z,z²,z³,⋯,zᵏからなるk個の1次方程式が作る連立方程式と考える事で理解できる。つまり、k個の未知数を決定する為のk個の1次方程式と見れば、簡単に解ける。即ち、zのべき乗を別々の未知数として考えればいいだけである。

一方で、最初に、”z=ᵐ√Rがr,r₁,⋯,rₖ,α,α₁,…,αₖ₋₂の有理式ではない”とアーベルが仮定した事を思い出せば、⑧となる事が必要だと判る。

STEP3

最後に、証明の第1ステップの3番目に入る。

そこで仮に、q=0,q₁=0,q₂=0,…,qₘ₋₁=0―⑧が成立するとすれば、y=p+ᵐ√R+p₂・ᵐ√R²+⋯+pₘ₋₁・ᵐ√Rᵐ⁻¹―③のᵐ√Rを、ᵐ√R,α・ᵐ√R,α²・ᵐ√R,α³・ᵐ√R,…,αᵐ⁻¹・ᵐ√R―⑨で置き換えて得られるm個のyの値が、元の方程式①を満たすのは明らかである。

但し、αはαᵐ⁻¹+αᵐ⁻²+…+α+1=0―⑩を満たす”1の虚のm乗根”とする。

ここでもアーベルは、”明らか”を立て続けに連発するが、αを”1の虚のm乗根”とする時、1,α,α²,α³,…,αᵐ⁻¹が1のm乗根の全体になる事に注意する。

また、”明らか”となるのは、任意のt∈0,1,2,…,m-1にて、Ω(α)の元:p+(αᵗ・ᵐ√R)+p₂(αᵗ・ᵐ√R)²+⋯+pₘ₋₁(αᵗ・ᵐ√R)ᵐ⁻¹を元の5次方程式①のyに代入すると、④式と同じ形のΩ(α)の元:q+(αᵗ・ᵐ√R)+q₂(αᵗ・ᵐ√R)²+⋯+qₘ₋₁(αᵗ・ᵐ√R)ᵐ⁻¹が得られる為である。ここで、先の⑧の仮定(q=0,q₁=0,…,qₘ₋₁=0)により、これは0となる。故に、④式が①を満たすのは”明らか”となる。

一方でアーベルは、これらのyは全て異なる事も判るとし、仮にそうでないとすると、方程式P=0と同じ形の方程式が得られるが、STEP2で見た様に、この方程式からは矛盾した結果が得られる。つまり、”mは5より大きくなる事はない”と主張する。

従って、(⑪-1)~(⑪-m)の様に、y₁,y₂,…,yₘに関するm個の連立方程式を作ると、元の5次方程式①の解をy₁,y₂,y₃,y₄,y₅とおく事が出来るとした。

アーベルは更に、これらm個の連立方程式から、(⑫-1)~(⑫-m)のm個の方程式を”簡単に得られる”と言う。

確かに、⑪のm個の方程式を順に足せば、(⑫-1)を得る。また、(⑪-1)~(⑪-m)をそれぞれ1,α⁻¹,α⁻²,α⁻³,…,α⁻⁽ᵐ⁻¹⁾倍して加えると、(⑫-2)が得られ、同様に、(⑪-1)~(⑪-m)をそれぞれ1,α⁻ᵗ,α⁻²ᵗ,α⁻³ᵗ,…,α⁻⁽ᵐ⁻¹⁾ᵗ倍して加えれば、(⑫-(t+1))が得られる。

ここでアーベルは、”これより、p,p₂,…,pₘ₋₁,R,ᵐ√Rは元の5次方程式の解の有理式となる事が判る”と結論づけた。

そこで、例えば、Rについて考える。

いま、R=S+ⁿ√v+S₂・ⁿ√v²+…+Sₙ₋₁・ⁿ√vⁿ⁻¹―⑬とする。これを上のSTEP2でやった様に、yの時と同じ方法で処理すれば、ⁿ√v,v,S,S₂,…がRの異なる値全体の有理式となり、Rの異なる値は全てy₁,y₂,…の有理式となるので、ⁿ√v,v,S,S₂,…もまた、y₁,y₂,…の有理式となる。

この論法を更に推し進める事で、(③式の様に)yを表す為に必要な全てのべき根ᵐ√R,ᵐ√R²,…,ᵐ√Rᵐ⁻¹が、最初の方程式①の解y₁,y₂,…の有理式となる事が示せる。

アーベルは”これが判れば、証明を完了する事はそこまで難しくはない”として、証明の第1段階を終える訳だが、これ以降の第2段階では、元の5次方程式の5個の”解の置換”こそが肝となる。

因みに、⑦と⑪と⑫の連立方程式は敢えて書かなかったんですが、上図を参照して下さい。

これにより、5次方程式の解yが多重べき根ᵐ√R,ᵐ√R²,…,ᵐ√Rᵐ⁻¹を用いた多項式で表されると、あっさりと結論づけた所も実にエレガントで、アーベルらしい。

「不可能の証明」の第2、第3段階も楽しみにしています。

「その3」で述べた、5次方程式の可解性と5次対称群の関係でした。

そして、この対称性の中に”恒等置換{e}以外に不変部分群(正規部分群)を見つける事が出来なければ、5次方程式は解けない”という所まで辿り着いていました。

ここでアーベルは夭折するんですが、ガロアがそれを引き継ぎ、(方程式の)ガロア群の構造に着目する事で、よりシンプルで簡単な結論を得ます。

エレガントな証明のアーベルとよりシンプルな証明を目指したガロアですが、500年先を行く天才が同時期に生まれ、同じ様な研究をし、ほぼ同時期に亡くなったというのも、不思議な縁ですよね。