<続き>

今回は下の1番の建物であるインフォメーションセンターと、そこの展示物を紹介する。

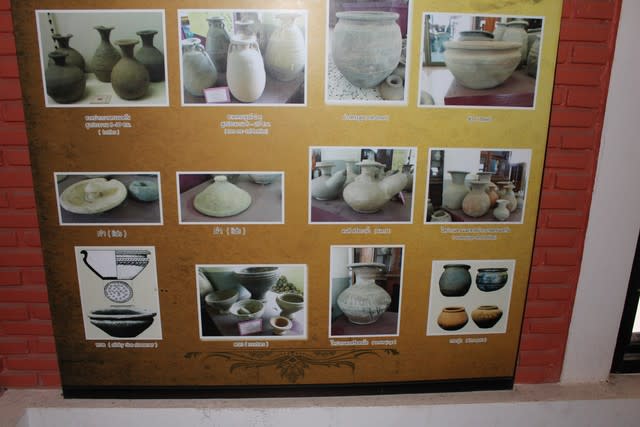

インフォメーションセンターの外には写真のパネルが設置されている。ノラシンガなどの寺院装飾の焼物、いわゆるメナム・ノイの四耳壺、はたまた焼台の写真が掲載されている。つまりはこれらの陶磁が焼かれていたことになる。他にも焼成物のパネルが展示されていたので、それらを紹介する。

これは先にも説明したが、仏教と寺院関連の焼成物である。

土管も焼成され、飲用水の確保に用いられていた。考えようによっては、上水道施設は当時の日本より進んでいたか? 合わせて焼成道具として焼台やトチンが用いられていた。重ね焼きが行われていたのである。

四耳壺、双耳瓶、甕などのコンテナーが大量に焼造された。特に四耳壺は那覇・首里城京の内遺跡や堺の環濠から出土している。焼酎も四耳壺で沖縄に運ばれ、その焼酎から泡盛が生まれた。現在でも泡盛の原料はタイ米である・・・横道にそれた。

これらの焼物は次図のように窯詰めされたようである。重ね焼きが採用され、1回あたりの焼成数は1000個を上回ったであろうと想定されている。

シーサッチャナーライ窯と比較して窯形式を紹介していたので、それを記しておく。

パネルは仏歴で記しているが、西暦に置き換えると開始は14世紀中頃で盛時は16世紀としている。窯は地上タイプの横焔式単室窯でその最進化形である。この形の窯がメナム・ノイ窯とされており、シンブリー県チャオエンクラット副郡でノイ川河畔に200基以上の窯が在ったとされている。

<続く>