2017年7月18日 川上ダム(再)

川上ダムは山口県周南市の富田川本流にある山口県営の多目的重力式コンクリートダムです。

戦前より旧徳山市沿岸部では工場進出が相次ぎ、工業用水確保のため1940年(昭和15年)に錦川上流域に日本初の多目的ダムとして向道ダムが竣工しました。

戦後の復興から高度成長期にかけて徳山市や隣接する新南陽市沿岸部への工場の集積は一段と加速、新たな水源確保のために旧徳山市から旧新南陽市を南北に流下する富田川に1962年(昭和37年)に竣工したのが川上ダムです。

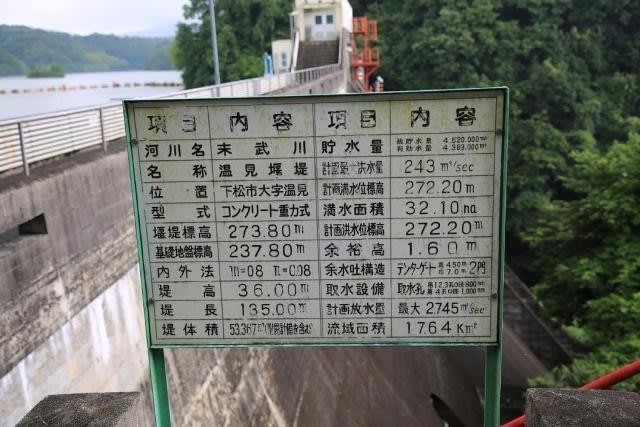

当初の川上ダムは堤高46.5メートル、堤頂長120メートルの規模で富田川の洪水調節および工業用水の供給を目的としていました。

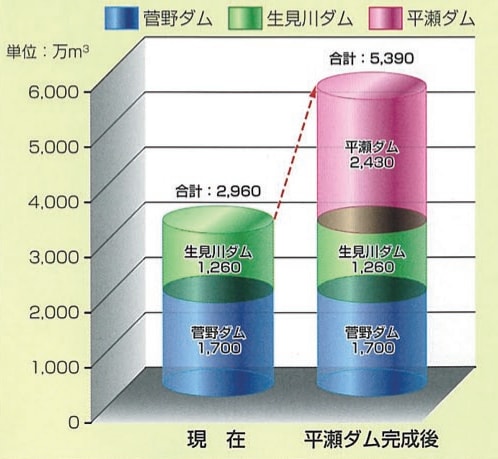

その後1965年(昭和40年)には錦川に菅野ダムが完成しますが、沿岸工業地帯の発展はとどまるところを知らず併せて人口増加に伴う上水道用水も含めた都市用水の新たな水源確保が喫緊の課題となりました。

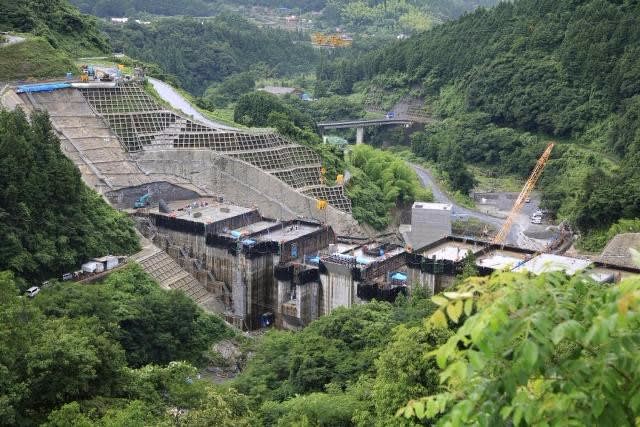

そこで山口県は1971年(昭和46年)より川上ダムの再開発に着手、堤高を16.5メートル嵩上げして貯水容量を2倍以上に増やし、当時建設省(現国交省)が佐波川支流島地川に建設中だった島地川ダムから導水トンネルを建設し、同ダムから導水した水を工業用水・および上水道用水として供給することにしました。

川上ダムの再開発事業は日本初の本格的なダム再開発事業として1979年(昭和54年)に竣工、現在は富田川の洪水調節に加えて上水道用水および工業用水の供給を目的としています。

川上ダム下流に県道3号線川上大橋が架かっており、端から川上ダムと正対することができます。

クレストには非常用洪水吐として3門の赤いラジアルゲート、向かって左(右岸側)にはオリフィスゲートがあります。

堤体下部からの放流は河川維持放流です。

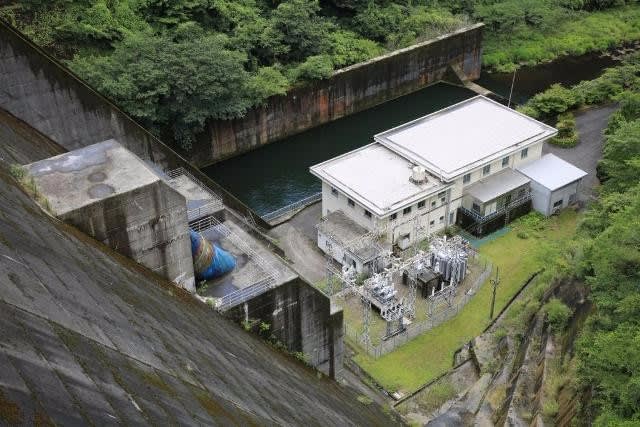

写真手前の施設は取水設備からのラインで、浄水場への機場ではないかと思われます。

右岸上流から

赤いラジアルゲート3門に、手前はオリフィスゲートの予備ゲート。

ゲートをズームアップ

ラジアルゲート手前の赤いラインはゲートの予備用の角落しを嵌めこむための戸当たりのようです。

天端は車両通行可能

右手はゲート操作室、左手は予備ゲート操作室。

予備ゲートは天端の金属板を外して嵌め込みます。

右岸上流にある取水設備

このクラスのダムでは珍しく傾斜式シリンダーゲートです。

ここで取水された水は上から2番目の写真の設備に向かうようです。

ダム湖(菊川湖)は総貯水容量1372万立米

島地川ダムからの導水路吐口があるはずなんですが、確認できませんでした。

天端からの眺め

正面の橋梁が県道3号線川上大橋です。

左岸の管理事務所。

左岸には岬のような出っ張りがあり上神神社という社が鎮座しています

水を祀るようなものではなく、たぶん水没した集落にあったものが移設されたのではないかと思われます。

この周辺には日本初の多目的ダムや世界初RCD工法で建設されたダムなど◎◎初のダムが多いのですが、この川上ダムも日本で初めて本格的な再開発が行われたダムという枕詞がつきます。

追記

川上ダム(再)には洪水調節容量が設定されていますが、治水協定により豪雨災害が予想される場合には事前放流によりさらなる洪水調節容量が確保されることになりました。

2085 川上ダム(再)(1092)

山口県周南市川上

北緯34度06分31秒,東経131度47分12秒

富田川水系富田川

FWI

G

63メートル

187.3メートル

13720千㎥/13500千㎥

山口県土木建築部

1962年

1979年再開発竣工

◎治水協定が締結されたダム