このアルバムは、1989年10月15日に、旧西ドイツのケルン・フィルハーモニーで録音された、キース・ジャレット・トリオ(スタンダーズ)のライヴの模様が2枚組CDに収められています。

全部で12曲が収録されていますが、キースのオリジナル2曲を除く10曲は、偉大なジャズの先達へのトリビュートとなっています。

キース・ジャレット

いずれもがそれぞれの楽器のバーチュオーゾとも言えるスタンダーズ。その3人が、ピアノ・トリオというフォーマットの真髄を極めたかのような、奥深い演奏が繰り広げられています。このトリオという編成は、一見オーソドックスながら、よく聴いてみると、3人とも実に個性的な演奏をしているのが分かります。センス、音楽性の深さ、大きさには圧倒されてしまいます。

ゲイリー・ピーコック

2枚組のジャズ・ライヴ・アルバムといえば、結構なヴォリュームがあって、いわゆる「お腹いっぱい」状態になると思っていたのですが、全篇を聴くと心地良い疲れに体が包まれているのが分かります。まだもう少し聴いていたいような、余韻にも浸っていたいような、そんな心境になるんです。

ジャック・ディジョネット

演奏は、よく言う「三者が対等に対峙」している状態です。余すところなくそれぞれが個性を発揮しているのですが、決してひとりよがりな演奏に陥ったりしません。三者が一心同体となって、高みに昇りつめてゆくような、そんな印象を受けます。そしてそれぞれがそれぞれをインスパイアしている、そんなやりとりも聴いていて楽しいところです。また、バラードにおける優しいアプローチにも胸が締め付けられる思いがするんです。

聴衆の温かい反応も音楽の一部となっているかのようです。しばらくは鳴り止まない、温かい拍手の波も、聴いているぼくを感動へと導いていってくれているみたいです。

とくにDisc2・5曲目のオール・ザ・シングス・ユー・アー。冒頭からのピアノ・ソロはまるで息詰まるかのような緊張感に包まれています。疾走するキース。固唾を呑んでそれを見守る聴衆。まるで金縛りにでもあったかのように身じろぎもしていないのでしょう。キースの奏でる音からはスピリチュアルな雰囲気さえ漂ってきます。やがてゲイリーとジャックが合流してテーマの演奏を始めた時、ホールを埋め尽くした聴衆は感動のあまりほとんど悲鳴にも似た大歓声をあげ、嵐のような拍手を送ります。この1シーンが聴けただけでも、このCDを手に入れた甲斐があったと思っています。

スタンダーズは、数多あるスタンダード曲をキースならではの解釈の元に再構築し、曲に新しい息吹を与え続けています。結成以来20年以上が経ちましたが、今でも活動を続け、現代のジャズ界に君臨しています。

◆キース・ジャレット・スタンダーズ・ケルン・コンサート~オール・オブ・ユー/Tribute

■演奏

キース・ジャレット・スタンダーズ/Keith Jarrett Standards

■プロデュース

マンフレート・アイヒャー/Manfred Eicher

■リリース

1990年

■録音

1989年10月15日 ドイツ ケルン市 ケルン・フィルハーモニー

■録音メンバー

キース・ジャレット/Keith Jarrett (piano)

ゲイリー・ピーコック/Gary Peacock (bass)

ジャック・ディジョネット/Jack DeJohnette (drums)

■収録曲

[Disc-1]

① ラヴァー・マン/Lover Man (James Davis, Roger Ramirez, James Sherman)

② アイ・ヒア・ア・ラプソディ/I Hear A Rhapsody (George Fragos, Jack Baker, Dick Gasparre, Richard Bard)

③ リトル・ガール・ブルー/Little Girl Blue (Richard Rodgers, Lorenz Hart)

④ ソーラー/Solar (Miles Davis)

⑤ サン・プレイヤー/Sun Prayer (Keith Jarrett)

[Disc-2]

① ジャスト・イン・タイム/Just In Time (Adolph Green, Betty Comden, Jule Styne)

② 煙が目にしみる/Smoke Gets In Your Eyes (Otto Harbach, Jerome Kern)

③ オール・オブ・ユー/All Of You (Cole Porter)

④ バラッド・オブ・ザ・サッド・ヤング・メン/Ballad Of The Sad Young Men (Thomas Wolf, Frances Landesman)

⑤ オール・ザ・シングス・ユー・アー/All The Things You Are (Jerome Kern, Oscar Hammerstein)

⑥ イッツ・イージー・トゥ・リメンバー/It's Easy To Remember (Richard Rodgers, Lorenz Hart)

⑦ U ダンス/U Dance (Keith Jarrett)

数あるポピュラー・ミュージックの中で、ぼくが最も好きな曲を挙げるとしたら、必ず五指に入るのが、プロコル・ハルムの「青い影」です。

この曲は1967年4月にリリースされると、発売後3週間で約40万枚を売り上げ、イギリスのチャートで6週連続No.1となる大ヒットを記録しました。全米での最高位は5位、他にもヨーロッパ各国でヒット・チャートを席捲しました。もちろん日本でもヒット、当時のGSがこぞってレパートリーに取り上げ、ゴールデン・カップスやズーニーヴー、スパイダースなどがレコード化しています。

「青い影」が収録されているのが、プロコル・ハルムのデビュー・アルバム「青い影」です。

ぼくがこのアルバムを買ったときは、ちょうどレコード盤からコンパクト・ディスクへの移行期で、このアルバムがぼくが生まれて初めて買ったCDということになります。

シングル「青い影」の大ヒット後、プロコル・ハルムはアルバム制作に取りかかりますが、レコーディング前にレイ・ロイヤー(ギター)とボビー・ハリスン(ドラム)が脱退します。

脱退したふたりに代わって加入したのはロビン・トロワー(ギター)とB.J.ウィルソン(ドラム)。ふたりともブリティッシュ・ロック史の中にしっかり足跡を残す名手です。

トロワーとウィルソンを加えたプロコル・ハルムはファースト・アルバムを制作するのですが、イギリス盤には「青い影」は含まれていません。

アルバムを一貫して覆っているのは、ほの暗くてミステリアスな雰囲気です。

非常に印象深いのは、ブルッカーの黒っぽくてソウルフルな歌声です。

要所要所で前に出てくるのがトロワーのヘヴィなギター。

そしてプロコル・ハルムの看板とも言えるのが、当時珍しかったツイン・キーボードです。

終始絡み合うブルッカーのピアノとフィッシャーのオルガンの織り成すサウンドは、「青い影」に見られる荘厳な雰囲気だけでなく、ブルースやジャズ、トラッド・フォークなど、ルーツ・ミュージックへの指向も伺わせます。

名曲「青い影」(原題を直訳すると「蒼白な」という意味に近い)の荘厳な雰囲気のイントロは、バッハのカンタータ140番「目ざめよと呼ぶ声あり」をモチーフにしたとされています。また一説にはパーシー・スレッジの「男が女を愛する時」にインスパイアされた、とも言われています。当時は「クラシックとR&Bが結婚して生まれた名曲」と言われていました。

今ではエレクトーンの教材に欠かせぬ曲です。またCMにもたびたび起用されているので、ほとんどの方がこの曲を聴いたことがあるのではないでしょうか。

ちなみに荒井由実は、この曲を聴いたことがきっかけとなって音楽を自作するようになった、ということです。

1970年代にはジョー・コッカーがこの「青い影」をスマッシュ・ヒットさせています。最近ではサラ・ブライトマンやアンジェラ・アキがカヴァーしているようです。

アルバム「プロコル・ハルム」(アメリカ盤)

シングル「青い影」

アルバムの主だった収録曲は、ホンキートンク調の「メイベル」、R&Bっぽい「クリスマス・キャメル」、ヴォードビル風の「グッド・キャプテン・クラック」、軽快な8ビートの「カレイド・スコープ」、オルガン主体で、ヘヴィなギター・ソロがフィーチュアされたクラシカルな「ヴァルプルギスの後悔」などです。「青い影」と「ヴァルプルギスの後悔」以外は、どちらかというとR&Bをベースにしたアメリカ指向のサウンドだと言えるかもしれません。

なお、「プロコル・ハルム」という一風変わったバンド名は、作詞したキース・リードの友人で、プロデューサーのガイ・スティーヴンスの飼い猫の名前から付けられた、ということです。

◆青い影/A Whiter Shade Of Pale

■リリース

アメリカ1967年9月、イギリス1967年12月

■歌・演奏

プロコル・ハルム/Procol Harum

■プロデュース

デニー・コーデル/Denny Cordell

■録音メンバー

【プロコル・ハルム/Procol Harum】

ゲイリー・ブルッカー/Gary Brooker (vocals, piano)

マシュー・フィッシャー/Matthew Fisher (organ)

ロビン・トロワー/Robin Trower (guitar)

デヴィッド・ナイツ/David Knights (bass)

バリー・J・ウィルソン/Barrie "B. J." Wilson (drums)

キース・リード/Keith Reid (lyrics)

------------------------------

アメリカ盤A01「青い影」のみ

ゲイリー・ブルッカー (vocals, piano)

マシュー・フィッシャー (organ)

レイ・ロイヤー/Ray Royer (guitar)

デヴィッド・ナイツ (bass)

ビル・エイデン/Bill Eyden (drums)

キース・リード (lyrics)

■収録曲

☆イギリス盤

A01 征服者/Conquistador

02 シー・ワンダード/She Wndered Through the Garden Fence

03 フォローイング・ミー/Something Following Me

04 メイベル/Mabel

05 セルデス/Cerdes (Outside the Gates Of)

B06 クリスマス・キャメル/A Christmas Camel

07 カレイドスコープ(万華鏡)/Kaleidoscope

08 サラダ・デイズ/Salad Days (Are Here Again)

09 グッド・キャプテン・クラック/Good Captain Clack

10 ヴァルプルギスの肖像/Repent Walpurgis

※ 作詞=キース・リード(①~⑩) 作曲=ゲイリー・ブルッカー(①~⑨)、マシュー・フィッシャー⑩

--------------------------------------------

☆アメリカ盤

A01 青い影/A Whiter Shade of Pale ☆

02 シー・ワンダード/She Wndered Through the Garden Fence

03 フォローイング・ミー/Something Following Me

04 メイベル/Mabel

05 セルデス/Cerdes (Outside the Gates Of)

B06 クリスマス・キャメル/A Christmas Camel

07 征服者/Conquistador

08 カレイドスコープ(万華鏡) ~サラダ・デイズ/Kaleidoscope~Salad Days (Are Here Again)

09 ヴァルプルギスの肖像/Repent Walpurgis

※ ☆=シングル・カット

※ 作詞=キース・リード①~⑩ 作曲=ゲイリー・ブルッカー②~⑨、ゲイリー・ブルッカー&マシュー・フィッシャー①

■チャート最高位

1967年週間チャート アメリカ(ビルボード)47位、イギリス26位

ブライアン・ブロンバーグは、ウッド・ベースはもちろん、エレクトリック・ベース、フレットレス・ベースなど、あらゆるベースを弾きこなす、超絶テクニックを誇るベーシストです。

ぼくがブライアンの名を知ったのは、リー・リトナーのライヴに彼が客演したDVDを見たか、オムニバス・アルバムに入っていた彼の演奏を聴いたかのどちらだったか、とにかく強烈な衝撃を受けたのを覚えています。というわけで、この「Wood」がリリースされたというニュースを知った時、すぐショップへ飛んで行ってCDを手に入れたんです。

CDの帯には「私はこのアルバムを聴いて三日間、ひざを抱えてしまいました(都内在住、某ベーシスト)」というキャッチ・コピーが印刷されていましたが、聴いてみた結果からいうと、まさに自分がそのコピー通りになりかけてしまったほど物凄いプレイが聴かれました。

収録されているのは、ピアノ、ドラムスを加えたトリオ編成で録音されたものが5曲、ピアノとのデュオが2曲、ベースだけのソロ演奏によるものが4曲の計11曲です。

ピアノのランディ・ウォルドマンはロサンゼルスの腕利きセッション・マンで、数多くの映画音楽の録音にも参加しています。ドラムのデヴィッド・ブロンバーグはブライアンの弟。アンサンブルの要として基本に徹したタイトなドラミングを披露しています。

ブライアンは、このアルバムでは、タイトル通りウッド・ベースの演奏に徹していますが、コード奏法、ダブル・ノート、タッピング、ハーモニクス奏法など、エレクトリック・ベースにも通じるテクニックを多用、縦横無尽に弾きまくっています。

ベーシストのリーダー・アルバムだからでしょうか、音はベースがかなり前へ出てきています。楽器自体もよく鳴っているようで、木のきしみ・香りまで漂ってくるような感じです。

基本的にピアノがリードを取っている時はバッキングに徹していますが、いざベース・ソロになるや、鬼神も裸足で逃げ出すんではないか、というほどの物凄いプレイの連続です。

といって、曲の成立自体を侵すようなことはしておらず、ハーモニーも重視しながら、ベーシストがリーダーであることはしっかりと主張しています。

トリオ演奏の曲ではすべてベース・ソロ・パートがたっぷり取られています。一番凄いのは「スピーク・ロウ」。アップ・テンポで演奏しているぶん、ソロが最も劇的で、聴きながら身が凍りつくようでした。1曲目の「ザ・サーガ・オブ・ハリソン・クラブフェザーズ」のイントロにおける雰囲気たっぷりなソロも聴きもの。また「ドルフィン・ダンス」では、ハーモニーをも重視しながらグルーヴィーに弾いています。

ピアノとのデュオでは、ピアノとのバランス、間合いをうまく計りながら曲を引っ張っていってます。「酒とバラの日々」は、アレンジとして転調で味付けしながら、とてもエモーショナルな演奏を繰り広げています。

完全ソロで演奏しているのはビートルズの「カム・トゥゲザー」、マイルス・デイヴィスの「オール・ブルース」、16ビートに編曲した「星条旗」、「フリーダム・ジャズ・ダンス」です。これらでは、インプロヴィゼイションはもちろんのこと、ビート、ハーモニー、メロディーを自在にコントロールし、ベース・ソロとは思えない重厚な、そしてアグレッシヴなプレイを存分に聴かせてくれます。例えていうなら、カミソリのような切れ味のする、よく歌うプレイ、ですね。

ちなみに日本盤CDのライナーでは、11曲目のは「星条旗よ永遠なれ」となっていますが、これは正しくはアメリカ国歌の「星条旗」だと思われます。

全編を通じて聴くと、ウッド・ベースの低音の魅力を充分に味わえると思います。超絶技巧のソロはもちろん、バックに回った時に刻む4ビートのグルーヴ感もたまりません。

あ~、CD聴きながら記事を書いてたら、ブライアンの他の作品も聴きたくなってきました。今夜はブライアンの演奏に浸ることにします。

■ウッド/Wood

■リリース

2001年

■プロデュース

ブライアン・ブロンバーグ/Brian Bromberg

■録音メンバー

ブライアン・ブロンバーグ/Brian Bromberg(bass)

ランディ・ウォルドマン/Randy Waldman(piano ①②④⑤⑦⑧⑩)

デヴィッド・ブロンバーグ/David Bromberg(drums ①②⑤⑦⑧)

■収録曲

① ザ・サーガ・オブ・ハリソン・クラブフェザーズ/The Saga of Harrison Crabfeathers (Steve Kuhn)

② ドルフィン・ダンス/Dolphin Dance (Herbie Hancock)

③ カム・トゥゲザー/Come Together (John Lennon / Paul McCartney)

④ グッドバイ/Goodbye (Brian Bromberg)

⑤ スピーク・ロウ/Speak Low (Kurt Weil)

⑥ フリーダム・ジャズ・ダンス/Freedom Jazz Dance (Eddie Harris)

⑦ アイ・ラヴ・ユー/I Love You (Cole Porter)

⑧ ストレート・ノー・チェイサー/Straight No Chaser (Thelonious Monk)

⑨ オール・ブルース/All Blues (Miles Davis)

⑩ 酒とバラの日々/The Days of Wine and Roses (Johnny Mercer / Henry Mancini)

⑪ 星条旗よ永遠なれ/Star Spangled Banner (John Stafford Smith)

Brian Bromberg 「All Blues」(Intro solo)

Brian Bromberg 「All Blues」(Intro solo)

レコードの時代からコンパクト・ディスクの時代へ移っていった1980年代、その時点で400枚以上のLPレコードを持っていたぼくは、その大半を中古専門店に持ち込んで処分してしまいました。

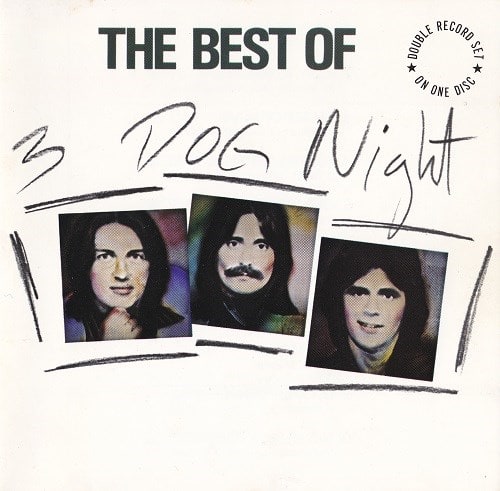

「もうCDに買い換えたから必要ない」と割り切ってしまったのですが(今考えると、もったいないことをした、という気持ちです)、「CDが出たらまた買えばいい」と判断して処分したものもたくさんありました。その中にはスリー・ドッグ・ナイトのオリジナル・アルバムも5、6枚含まれていたはずです。

一時はとても大きな人気を誇ったバンドだったので、すぐCD化されると思ったのが大きな間違いでした。待っても待っても復刻される気配はなく、ようやく見つけたのがこのベスト・アルバムでした。その間、辛うじて所持していたベスト・アルバム2枚とライヴ・アルバムをレコードで聴いてしのいでいたわけです。

スリー・ドッグ・ナイトはぼくが大好きなアメリカン・ロック・バンドのひとつです。リズム&ブルーズをベースに、高度なアレンジと演奏力で次々と名曲を発表、一時はヒット・パレードの常連でした。

リリースしたシングル23枚、うちTop50以内が21枚、Top30以内が19枚、そして全米1位3曲を含む10枚がTop10にランクされています。ミリオン・セラーは7曲です。

また、発表したオリジナル・アルバム14枚のうち、Top30以内が12枚、Top10以内が5枚と、アルバム・セールスでも抜群の好成績を誇っています。

このバンドの特徴は、何といっても3人のヴォーカリストを擁していたことでしょう。それぞれがリード・ヴォーカルを取れる力の持ち主で、黒人音楽に傾倒していました。とくにチャック・ネグロンはその芸名からわかる通り、ニグロ、つまり黒人への憧れをオープンにしていたようです。実際、彼のヴォーカル・スタイルは、まるで黒人シンガーが歌っているのかと思わせられるほど黒っぽいものです。

このベスト・アルバムには20曲が収録されていますが、いずれもシングル・カットされたもの。とくに日本で人気の高かった「喜びの世界」「オールド・ファッションド・ラヴ・ソング」をはじめ、「ワン」「イーライズ・カミング」「ママ・トールド・ミー」など、数々のヒット曲が収められています。

中でもぼくが好きなのは、オーティス・レディングのアレンジを踏襲した「トライ・ア・リトル・テンダーネス」です。この曲でリード・ヴォーカルを取るコリー・ウェルズの異様な黒っぽさと演奏は、オーティス版に勝るとも劣らないエモーショナルかつスリリングな出来栄えだと思います。

また、コリーの黒っぽいヴォーカルの中では、ブルーズの「ネヴァー・ビーン・トゥ・スペイン」などもとても気に入ってます。

奇異なのは、これらのヒット曲はすべてカヴァーであることです。でも、逆に言うと、無名でも大いなる可能性を秘めた曲を掘り起こす眼力があった、ということでしょうね。

これだけヒット曲を持つバンドのアルバムがなかなか再発されなかったのは不思議です。版権の関係か何かでしょうか。現在では何タイトルか復刻されているみたいですね。

「スリー・ドッグ・ナイト」という一風変わったバンド名ですが、これは「寒い夜は三匹の犬と寝るとよい」というオーストラリアの原住民の言い伝えに由来したものだそうですね。

スリー・ドッグ・ナイトはいったん1977年にいったん解散しましたが、1983年に再結成。現在はダニー・ハットンとコリー・ウェルズを中心に、おもにライヴで活動しているようです。

◆ベスト・オブ・スリー・ドッグ・ナイト/The Best Of Three Dog Night

■歌・演奏

スリー・ドッグ・ナイト/Three Dog Night

■リリース

1982年

■プロデュース

リチャード・ポドラー、ガブリエル・メクラー、ジミー・イエナー/Richard Podolor, Gabriel Mekler, Jimmy Ienner

■収録曲

① 喜びの世界/Joy to the World (Hoyt Axton)

② イージー・トゥ・ビー・ハード/Easy to Be Hard (Galt MacDermot, James Rado, Gerome Ragni)

③ ファミリー・オブ・マン/The Family of Man (Jack Cnrad, Paul Williams)

④ 人生なんてそんなものさ/Sure As I'm Sittin' Here (John Hiatt)

⑤ オールド・ファッションド・ラヴ・ソング/An Old Fashioned Love Song (Paul Williams)

⑥ ママ・トールド・ミー/Mama Told Me(Not to Come) (Randy Newman)

⑦ トライ・ア・リトル・テンダネス/Try a Little Tenderness (Jimmy Campbell, Reginald Connelly, Harry Woods)

⑧ シャンバラ/Shambala (Daniel Moore)

⑨ レット・ミー・セレナーデ・ユー/Let Me Serenade You (John Finely)

⑩ ネヴァー・ビーン・トゥ・スペイン/Never Been to Spain (Hoyt Axton)

⑪ ブラック & ホワイト/Black and White (David l. Arkin, Earl Robinson)

⑫ ピース・オブ・エイプリル/Pieces of April (Dave Loggins)

⑬ ライアー/Liar (Russ Ballard)

⑭ アウト・イン・ザ・カントリー/Out in the Country (Roger Nichols, Paul Williams)

⑮ ショウ・マスト・ゴー・オン/The Show Must Go On (David Courtney, Leo Sayer)

⑯ イーライズ・カミング/Eli's Coming (Laura Nyro)

⑰ ワン・マン・バンド/One Man Band (Billy Fox, January Tyme, Tommy Kaye)

⑱ ワン/One (Harry Nilsson)

⑲ ブリックヤード・ブルース/Play Something Sweet (Brickyard Blues) (Allen Toussaint)

⑳ セレブレイト/Celebrate (Gary Bonner, Alan Gordon)

■録音メンバー

ダニー・ハットン/Danny Hutton (vocals)

チャック・ネグロン/Chuck Negron (vocals)

コリー・ウェルズ/Cory Wells (vocals)

マイク・オールサップ/Mike Allsup (guitar)

ジミー・グリーンスプーン/Jimmy Greenspoon (keyboards ①~③,⑤~⑱,⑳)

スキップ・コンテ/Skip Konte (keyboards ④⑲)

ジョー・シャーミー/Joe Schermie (bass ①~③,⑤~⑦,⑩~⑭,⑯~⑱,⑳)

ジャック・ライランド/Jack Ryland (bass ④⑧⑨⑮⑲)

フロイド・スニード/Floyd Sneed (drums, percussions)

いわゆる「第3期ディープ・パープル」の傑作です。

このアルバムからヴォーカリストとベーシストが交代していますが、それがパープルの新たなセールス・ポイントになっています。

つんざくようなハイ・トーン・ヴォイスの持ち主だったイアン・ギランに代わるデヴィッド・カヴァーデイルのヴォーカルは、R&Bの影響を受けたソウルフルなもので、とても個性的です。デヴィッドはマーヴィン・ゲイらのソウル・シンガーからも大きな影響を受けているそうですね。

新ベーシストは元トラピーズのグレン・ヒューズ。ヴォーカリストとしても評価が高いグレンの持ち味はイアン・ギランばりのシャウトです。ソウルフルなデヴィッドとメタリックで豪快なグレンとのツイン・ヴォーカルは、間違いなくパープル・サウンドに新たな風を送り込んでいます。

1曲目の「紫の炎」からボルテージは最高潮。

この曲のリフは実にスリリング。「スモーク・オン・ザ・ウォーター」などと並ぶハード・ロックの名曲です。当時のギター少年は大抵この曲のコピーにも挑んでいたのではないでしょうか。間奏部分にJ.S.バッハのコード進行が使われているというのも有名な話ですね。とくにジョン・ロードの弾くオルガン・ソロはとても美しく、強く印象に残ります。イアン・ペイスのドラムも溌剌としているし、デヴィッドとグレンのコーラス・ワークも曲に厚みを与えているし、とにかく、パープルのレパートリーの中では、三本の指に入るくらいの名曲ではないでしょうか。

この時期以降のライヴでは欠かせない「ユー・フール・ノー・ワン」と「ミストゥリーテッド」も注目曲ですね。

「ユー・フール・ノー・ワン」はドラムスの刻むスピーディーな16ビートがイントロです。テーマに突入するや、ふたりのヴォーカルの厚いコーラス、ギター、オルガン、ベース、ドラムスが一体の音の塊となって押し寄せてきます。まさに迫力満点。ライヴではよくこの曲でドラムがソロを取っています。

「ミストゥリーテッド」はパープル版ブルースだと言っていいのではないでしょうか。

いわゆるブルースのコード進行ではありませんが、この曲に込められた想いはまさにブルースでしょう。粘るような重いリズムに乗って、デヴィッドのどこまでもソウルフルなヴォーカルが冴えわたります。リッチーのギターもとてもヘヴィです。この曲の間奏はリッチーのギターの独壇場ですね。

後年、パープル解散後、リッチーが結成したレインボウも、デヴィッドが結成したホワイトスネイクも、この曲をレパートリーとしていたようです。ただし二人の考え方は正反対で、リッチーが「これはギターのための曲だ」と言っているのに対し、デヴィッドは「ヴォーカル曲に決まっているだろ」と反論していたそうです。

アルバムラストを飾る「"A"200」、インストゥルメンタルなんですが、これがまたカッコいい曲なんです。ギター・ソロがまさに鬼気迫る出来栄え。リッチーが縦横無尽に弾きまくっています。

もしも、数あるディープ・パープルのアルバムの中から3枚選べ、と言われたら、そうですね、やっぱり「ライヴ・イン・ジャパン」「マシン・ヘッド」と、この「紫の炎」になるでしょうか。でも「イン・ロック」や、ライヴでの「紫の炎」が収録されている「メイド・イン・ヨーロッパ」のど迫力も捨て難いんですよね。

◆紫の炎/Burn

■歌・演奏

ディープ・パープル/Deep Purple

■リリース

1974年2月15日

■プロデュース

ディープ・パープル/Deep Purple

■収録曲

[side A]

① 紫の炎/Burn (Blackmore, Lord, Paice, Coverdale, Hughes) ☆イギリス45位

② テイク・ユア・ライフ/Might Just Take Your Life (Blackmore, Lord, Paice, Coverdale, Hughes) ☆アメリカ91位

③ レイ・ダウン、ステイ・ダウン/Lay Down, Stay Down (Blackmore, Lord, Paice, Coverdale, Hughes)

④ セイル・アウェイ/Sail Away (Blackmore, Coverdale)

⑤ ユー・フール・ノー・ワン/You Fool No One (Blackmore, Lord, Paice, Coverdale, Hughes)

⑥ ホワッツ・ゴーイン・オン・ヒア/What's Goin' on Here (Blackmore, Lord, Paice, Coverdale, Hughes)

⑦ ミストゥリーテッド/Mistreated (Blackmore, Coverdale)

⑧ "A" 200/"A" 200 (Blackmore, Lord, Paice)

☆=シングル・カット

■録音メンバー

デヴィッド・カヴァーデイル/David Coverdale (lead-vocals)

ジョン・ロード/Jon Lord (keyboards, synthesizer)

リッチー・ブラックモア/Ritchie Blackmore (guitar)

グレン・ヒューズ/Glenn Hughes (bass, vocals)

イアン・ペイス/Ian Paice (drums)

■チャート最高位

1974年週間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)9位、イギリス3位、日本(オリコン)11位

1974年年間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)71位

8月16日に名ドラマーのマックス・ローチが逝去してから、彼のプレイが聴けるアルバム『サキソフォン・コロッサス』をたびたび聴いています。

これはソニー・ロリンズがリーダーとしてクレジットされているもので、どのジャズ・ガイド・ブックを見ても必ず紹介されている、名盤中の名盤です。

ぼくがこのアルバムを買った時は、まだジャズを聴き始めた頃で、どのアルバムから買っていいのか分からなかったので、そういうガイド・ブックの類の記事を参考にしたものでした。

マックス・ローチ

1曲目の「セント・トーマス」がカリプソ調の明るく、親しみ易い演奏だったので、「ジャズの高い垣根」みたいなものを感じることなく、分からないなりにもアルバムを通して聴くことができました。

今、こうやって聴いてみると、やはり名盤と言われているだけあって、そのサウンドはぼくの耳を充分に刺激してくれます。

バックの三人の好演がロリンズのプレイをより引き立てています。

幹の太い木を思わせるようなどっしりした4ビートを堅実に刻むベースのワトキンス。とくに「モリタート」や「セント・トーマス」の中間部、「ブルー・セヴン」のイントロ、また「ストロード・ロード」のロリンズとデュオとなる部分などで聴かせてくれるウォーキング・ベースは、それだけで曲を引っ張っていけるようなグルーヴィーなものです。

ピアノのフラナガンは、こういったセッションで抜群の実力を発揮します。ツボを心得たブロック・コードの入れ方がスウィンギー。コロコロ転がるようなソロもシブいですね。

ドラムスのローチがボトムからしっかりとリズムを支えているような感じです。ロリンズがソロを取っている間はよけいな手数を入れるのは控えていますが、盛り上げどころは熟知しているようで、フィル・インはもちろん、ダイナミクス(音の強弱)ひとつで曲に彩りをつけているところなど、さすがです。また、ワトキンスとのコンビネーションも抜群で、このふたりで作るリズムの太い芯は少々のことでは揺らぎはしないと思います。

ソニー・ロリンズ

ロリンズのテナーって、とても温かい感じがしますね。よく彼のサックスは「豪快」だと言われます。けれど、ちょっとデリケートなところもあって、激しく吹きまくるだけでないのが分かります。雄々しさと抑え気味なところのバランスが絶妙なんです。

彼のよく歌うサックスは、インプロヴィゼイション部分でたっぷり堪能できます。分かり易いアドリブ展開も魅力だし、音色なども、聴いていてちっとも疲れない心地良いものです。

軽快な「セント・トーマス」~バラードの「ユー・ドント・ノウ・ホワット・ラヴ・イズ」~速めの4ビート「ストロード・ロード」~親しみ易いメロディーが楽しい4ビートの「モリタート」~タイトル通りブルージーな「ブルー・セヴン」と、曲順も「これしかない!」って感じです。流れがごく自然に感じられるんです。

ソニー・ロリンズ

秋の夜長にはジャズがとても合います。でもこれは、よく晴れた日の午後に聴いても気持ち良いアルバムだと思います。

秋の訪れとともに、ぼくがジャズを聴く日も増えることでしょう。

◆サキソフォン・コロッサス/Saxophone Colossus

■演奏・・・ソニー・ロリンズ4

ソニー・ロリンズ/Sonny Rollins (tenor-sax)

トミー・フラナガン/Tommy Flanagan (piano)

ダグ・ワトキンス/Doug Watkins (bass)

マックス・ローチ/Max Roach (drums)

■プロデュース

ボブ・ワインストック/Bob Weinstock

■レコーディング・エンジニア

ルディ・ヴァン・ゲルダー/Rudy Van Gelder

■リリース

1956年

■録音

1956年6月22日 (ニュージャージー州ハッケンサック、ヴァン・ゲルダー・スタジオ)

■収録曲

A① セント・トーマス/St. Thomas (Rollins)

② ユー・ドント・ノウ・ホワット・ラヴ・イズ/You Don't Know What Love Is (Raye, DePaul)

③ ストロード・ロード/Strode Rode (Rollins)

B④ モリタート/Moritat (Brecht, Weil)

⑤ ブルー・セヴン/Blue Seven (Rollins)

■レーベル

プレステッジ/Prestige

思い返してみると、このアルバムを聴いてみたい、と思ったきっかけは、あの「ホワイト・ルーム」が入っていたからでした。クリームのレパートリーの中でも名高い曲です。

「カッコいい曲だ」というのはロック好きだった友人に聞かされていました。そんな時に「クリームっていうバンド、知ってる?好きなんだっら貸してやるぞ」と言われて、興味津々で借りて帰ったのが、この『クリームの素晴らしき世界』でした。

ぼくはまだ中学生だったので、全編通じて聴いてもどこがどう良いのか分かりませんでした。

改めて聴いてみて「スゴいな~」と思ったのは、どっぷりロックに漬かっていた20歳過ぎの頃だったと思います。

その時は、「ホワイト・ルーム」よりも、むしろ「クロスロード」の演奏の方に感動を覚えました。三人がその圧倒的な演奏技術をフルに発揮して収束していく様は「凄まじい」の一言に尽きると思います。

この『クリームの素晴らしき世界』は二枚組で、スタジオ盤とライヴ盤に別れています。当時は一枚ずつバラ売りされていたらしいですね。

スタジオ盤は、どちらかというと、スタジオならではの実験性が見え隠れしています。

プロデューサーのフェリックス・パパラルディがヴィオラやトランペット、オルガンなどで参加していて、ポップな要素も出しながら、当時としてはちょっとプログレッシヴな音作りを試みているようです。

ライヴ盤の方は、まさに原題の「Wheels Of Fire」そのものの、熱気にあふれたインプロヴィゼイションが繰り広げられています。

その中でも、「クロスロード」「スプーンフル」は、三人のスリル満点の壮絶なインタープレイが聴かれる、ロック史上に残る名演だと思います。

また「列車時刻」ではジャック・ブルースのハーモニカ・ソロ、「いやな奴」ではジンジャー・ベイカーのドラム・ソロがたっぷり聴くことができます。さながら、三人それぞれの見せ場を再現しているようです。

極端に言ってしまえば、スタジオとステージでは別のバンドが演奏しているようにも聴こえます。スタジオではポップだったり、プログレッシヴだったり、さまざまな方法論を試みているようです。

しかしライヴでは、ブルースをベースにした三人のぶつかり合いによって、各自の強烈な個性を引き出し合っているようです。これはまさに、ロックというよりジャズといった方が良いのではないでしょうか。

ベースを弾いていた自分としては、ジャック・ブルースの、派手で音数の多いスピーディーなベース・ラインに憧れて、よくコピーしていたものです。そういう意味でもこれは懐かしいアルバムです。

◆クリームの素晴らしき世界/Wheels Of Fire

■歌・演奏

クリーム/Cream

■収録曲

Side-A

① ホワイト・ルーム/White Room (Jack Bruce, Peter Brown)

② トップ・オブ・ザ・ワールド/Sitting on Top of the World (Walter Vinson, Lonnie Chatmon arr.Chester Burnett)

③ 時は過ぎて/Passing the Time (Ginger Baker, Mike Taylor)

④ おまえの言うように/As You Said (Bruce, Brown)

Side-B

⑤ ねずみといのしし/Pressed Rat and Warthog (Baker, Taylor)

⑥ 政治家/Politician (Bruce, Brown)

⑦ ゾーズ・ワー・ザ・デイズ/Those Were the Days (Baker, Taylor)

⑧ 悪い星の下に/Born Under a Bad Sign (Booker T. Jones, William Bell)

⑨ 荒れ果てた街/Deserted Cities of the Heart (Bruce, Brown)

Side-C

⑩ クロスロード/Crossroads (Robert Johnson arr.Eric Clapton)

⑪ スプーンフル/Spoonful (Willie Dixon)

Side-D

⑫ 列車時刻/Traintime (Bruce)

⑬ いやな奴/Toad (Baker)

■アルバム・リリース

1968年7月(アメリカ)、1968年8月9日(イギリス)

■プロデュース

フェリックス・パパラルディ

■録音メンバー

☆クリーム/Cream

エリック・クラプトン/Eric Clapton (guitar, vocal)

ジャック・ブルース/Jack Bruce (vocal, lead-vocal, bass, cello, harmonica, acoustic-guitar, recorder)

ジンジャー・ベイカー/Ginger Baker (drums, percussion, spoken-word⑤)

★ゲスト

フェリックス・パパラルディ/Felix Pappalardi (viola, bell, organ, trumpet, tonette)

■チャート最高位

1968年週間チャート アメリカ(ビルボード)1位、イギリス3位(2枚組)・7位(1枚組)

このアルバムを手にした時のぼくはまだ高校生でした。

当然といえば当然ですが、このアルバムついての知識はほとんどなかったので、音楽性についての予想などできもしませんでした。

「すでに解散している短命のスーパー・グループ」程度は知っていましたから、火の出るような4人のインタープレイや、ブルースを基調としたよりヘヴィーで過激なサウンドなどを期待していたものです。だっていわばクリームとトラフィックが合体したわけですからね。

だから、初めて聴いた時は、なんだか肩透かしを食わされたようで、ちょっとガッカリしました。

でも、聴けば聴き込むほど、「そう悪いアルバムでもないな」と思うようになっていきました。

クリームが白熱のインプロヴィゼーションを展開するといっても、それは主にライヴ・ステージでのことで、スタジオ録音されたものは大衆性を取り込んだポップな面を持つものだったし、トラフィックもどちらかというとスタジオで作り込んだ音を持っていたので、そう考えるとブラインド・フェイスが作ったこのアルバムの音も自然なものに感じることができたんです。それ以前に「ブラインド・フェイス」は「クリーム」でも「トラフィック」でもない、と思うようになっていました。

曲もいわゆる「佳曲」が多いと思います。とくにエリック・クラプトン作の「プレゼンス・オブ・ザ・ロード」は、のちのちまで残る彼の名作と言えるのではないでしょうか。

またリック・グレッチのヴァイオリン・ソロをフィーチュアした「歓喜の海」の自然な響き、ヘヴィなリフを持つ「泣きたい気持ち」、バディ・ホリーのR&Rをカヴァーした「ウェル・オール・ライト」、各自がソロを回す「君の好きなように」など、ヴァリエーションに富んだラインナップが組まれています。

全曲のリード・ヴォーカルをスティーヴィー・ウィンウッドが取っているため、ウィンウッド色の強いアルバムとも言うことができるでしょうけれど、むしろそう思えるのが自然なことなのではないでしょうか。

メンバーそれぞれが強引に自己の特長を出すのではなく、素材としての曲に合ったアプローチを繰り広げ、みんなで協力して曲を組み立てているように聴こえるのです。

いわゆる「スーパー・グループ」というものは、我の強いミュージシャンが集まっているため、我のぶつかりあいですぐに崩壊してしまいがちなものですが、ブラインド・フェイスはどうだったのでしょうか。

聞くところによると、メンバーそれぞれの目指す道がやはり微妙にずれていたため、ブラインド・フェイスも短命に終わったようです。しかしぼくは、このグループのありようは、ジャム・セッションの延長上にあったとも思えるのです。この4人が集まればどんな新しいことが出きるのか、そういう実験性も秘めていたのではないでしょうか。ひとつのユニットとしてできることの輪郭がはっきりと見えてきたから、このグループはわずか半年足らずで解散したのだと思います。

このアルバムに対しては、「予想外だった」とか「期待外れ」だったとかいう論評をけっこう読んだり聞いたりしますが、ぼくとしては「これがブラインド・フェイスの音楽なんだ」と、わりと肯定的に受け止めています。時々棚から引っ張り出して聴いている一枚です。

◆スーパー・ジャイアンツ/Blind Faith

■歌・演奏

ブラインド・フェイス/Blind Faith

■リリース

1969年8月

■プロデュース

ジミー・ミラー/Jimmy Miller

■録音メンバー

【ブラインド・フェイス/Blind Faith】

スティーヴ・ウィンウッド/(vocals, keyboards, guitars, bass④, autoharp⑤)

エリック・クラプトン/(guitars, vocals⑥)

リック・グレッチ/(bass, violin⑤, vocal⑥)

ジンジャー・ベイカー/(drums, percussion, vocal⑥)

■収録曲

A① 泣きたい気持/Had to Cry Today (Winwood)

② マイ・ウェイ・ホーム/Can't Find My Way Home (Winwood)

③ オール・ライト/Well All Right (Buddy Holly, Jerry Allison, Joe B. Mauldin)

④ プレゼンス・オブ・ザ・ロード/Presence of the Lord (Clapton)

B⑤ 歓喜の海/Sea of Joy (Winwood)

⑥ 君の好きなように/Do What You Like (Baker)

■チャート最高位

1969年週間チャート アメリカ(ビルボード)1位、イギリス1位

1969年年間チャート アメリカ(ビルボード)78位、イギリス35位

暑い日が続きますね~

体中の水分が煮立って蒸発してしまいそうです。

そんな時はビールでもグイッとあおりながら、暑気払いになるような音楽を聴くのが一番です。

といってもぼくはアルコールを嗜まないので、氷をいっぱいいれた冷た~いお茶を飲みながら、今日はボサノヴァを聴いています。

言わずと知れたアントニオ・カルロス・ジョビンのCDです。

今年はなんでもジョビン生誕80周年らしいですね。また、ブラジルでボサノヴァのレコーディングが初めて行われてから50年目になります。こうしたことを受けて、今「This Is Bossa Nova」という、ボサノヴァの歴史を振り返る映画が上映されています。また、ジョビン関連のCDなどもぞくぞくリリースされているようですね。

それはともかく、この「イパネマの娘」というCDには、表題曲を始め、「おいしい水」「お馬鹿さん」「コルコヴァード」「ワン・ノート・サンバ」「メディテーション」「ジャズ・サンバ」「ノー・モア・ブルース」「ディサフィナード」などなど、ボサノヴァの名曲が数多く網羅されています。軽やかなメロディーもあれば、日本人好みのマイナーなメロディーもあったり、ひとくちにボサノヴァと言っても、さまざまなタイプの曲があるのが分かります。

また「イパネマの娘」は、ビートルズ・ナンバーに次いでカヴァーされることの多い曲だと言われています。

リオの町が一望できる「コルコヴァードの丘」

全曲、ジョビンの作です。作詞にはネウトン・メンドンサとヴィニシウス・ジ・モライスのふたりが協力しています。このふたりはジョビンと組んで、数多くの名作を発表しています。

横に気だるげに揺れるギターのカッティング、シングル・ノートでコロコロと転がるように弾かれるピアノ、クールに締まったストリングスのアンサンブル、やさしい風を思わせるようなフルートの音色など、どれをとっても涼しげです。

きらめく陽光を感じさせながらも、どこか哀愁の漂うサウンドが心に沁みます。

あえてクーラーをかけずに、冷たい飲み物を片手に、自然の風を受けながら聴くのが良いかも。

いやそれよりも、人影もまばらな海に行って、日陰に寝そべりながらボサノヴァを聴くのが一番心地良いかもしれませんね。

あるいは、気持ちのよい午睡のBGMなんかにどうでしょうか。

◆イパネマの娘/The Composer of Desafinado, Plays

■演奏

アントニオ・カルロス・ジョビン/Antonio Carlos Jobim

■録音

1963年5月9~10日 (ニューヨーク)

■リリース

1963年8月

■プロデュース

クリード・テイラー/Creed Taylor

■レコーディング・エンジニア

フィル・ラモーン/Phil Ramone

■収録曲

01 イパネマの娘/The Girl From Ipanema (Jobin - DeMoraes)

02 平和な愛/O Morro (Jobin - DeMoraes)

03 おいしい水/Agua De Beber (Jobin - DeMoraes)

04 夢見る人/Dreamer (Jobim)

05 ファヴェラ/Favela (Jobin - DeMoraes)

06 お馬鹿さん/Insensatez (Jobin - DeMoraes)

07 コルコヴァード/Corcovado (Jobim)

08 ワン・ノート・サンバ/One Note Samba (Jobin - DeMoraes)

09 メディテーション/Meditation (Jobin - DeMoraes)

10 ジャズ・サンバ/Jazz Samba (So Danco Samba) (Jobin - DeMoraes)

11 ノー・モア・ブルース/No More Blues (Chega De Saudade) (Jobin - DeMoraes)

12 ディサフィナード/Disafinado (Jobim - Mendonca)

■録音メンバー

アントニオ・カルロス・ジョビン/Antonio Carlos Jobim (piano, guitar)

ジミー・クリーヴランド/Jimmy Cleveland (trombone)

レオ・ライト/Leo Wright (flute)

ジョージ・デュヴィヴィエ/Georgr Duvivier (bass)

エディソン・マチャド/Edison Machado (drums)

TOTOはボズ・スキャッグスの「シルク・ディグリーズ」レコーディングに集まったジェフ・ポーカロ、デヴィッド・ペイチ、デヴィッド・ハンゲイトを中心として、1978年にロサンゼルスで結成されました。

超A級と言ってもいいほどの、西海岸の腕利きスタジオ・ミュージシャンが集まったバンドであるというほかに、メンバー同士がハイスクール時代からつながりがあったり、ペイチの父とポーカロの父がいずれもミュージシャンで親友だという関係があったりして、お互いの強い結びつきが感じられるバンドでした。

TOTOのデビュー・シングル「ホールド・ザ・ライン」がラジオでオンエアされるや、ぼくはたちまち気に入って、すぐにシングル・レコードを買いに行きました。(LPがすぐ買えるほど小遣いは潤沢ではありませんでした)

「プロフェショナル集団」の呼び名がぴったりくるTOTOはとてもグレードの高いグループで、曲作り、アレンジ、テクニックとも申し分のないものでした。

ロックやポップスにソウル、フュージョン、プログレッシヴ・ロックなどのエッセンスを抽入した、スケールの大きなサウンドが作られていたんです。

当時のロック・シーンは、TOTOのような近未来的な雰囲気とスペーシーな感覚を持ったバンドが、次第にいくつも頭角を現し始めたころだったと記憶しています。

全員アメリカ人なのに、アメリカン・ロック特有の土臭さを感じさせないサウンドにまず耳を奪われます。カンサスとかボストンに通じるものがあるでしょうか。デヴィッド・ペイチによると、「子供の頃からイギリスのプログレッシヴ・ロックに影響を受け、キング・クリムゾンやピンク・フロイドなどを好んで聴いていたからだ」ということだそうです。

プログレ風でもあり、AOR的な雰囲気もあり、また土着のアメリカ音楽の要素がほぼ表面に出てこないTOTOのサウンドは、ボーダーレスで現代的なロックだと言えるでしょう。

スティーヴ・ルカサー

アルバム1曲目のファンファーレ風の劇的なインストゥルメンタル、「子供の凱歌」で度肝を抜かれます。デビュー・アルバムの1曲目にインストゥルメンタルを持ってくるということは、TOTOの面々がどれほど演奏技術、音楽性に自信を持っていたかの証明になるのではないでしょうか。

続く「愛する君に」はボビー・キンボールのヴォーカルが冴え渡る明るいナンバーです。「ジョージー・ポーギー」ではスティーヴ・ルカサーがリード・ヴォーカルを取っています。ソウルフルで、渋く柔らかくまとめられています。

「ガール・グッドバイ」はTOTO流ハード・ロックの極めつけ。ルカサーのギターが縦横無尽に活躍しています。ジェフ・ポーカロのドラムがこれまた切れ味鋭く、ハード・ドライヴィンなグルーヴを叩き出しています。

9曲目、デビュー・シングル「ホールド・ザ・ライン」のギター・リフとテクニカルなソロは、ロック好きのツボを突くこと必至です。分厚いコーラスもきれいです。

強力なグルーヴを出しているジェフ・ポーカロのドラムス、構成をしっかり把握してメリハリの利いたプレイを繰り広げるスティーヴ・ルカサーのギター、サウンドの味付けやカラーリングを担当するキーボード群などがTOTOサウンドの要でしょう。

腕利きぞろいなのに決してテクニックには溺れず、歌心あふれるプレイを繰り広げているあたり、彼らが数々のスタジオ・ワークで自らの音楽性や個性を育んできたことが窺われます。

全体的に、耳ざわりのよいサウンドと親しみやすいメロディーを持つポップな曲が多いですね。音作りが実に緻密で、高度で安定したテクニックを駆使したハイ・クォリティの音楽を繰り広げていて、今聴いても、とても新人のデビュー作とは思えない快作だと思います。

ジェフ・ポーカロ

そういえば8月5日はジェフ・ポーカロが急逝してから15年目に当たるんですね。月日の経つのは早いものです・・・。

◆宇宙の騎士~TOTO/TOTO

■リリース

1978年10月15日

■歌・演奏

TOTO

■プロデュース

TOTO

■収録曲

A① 子供の凱歌/Child's Anthem (D. Paich)

② 愛する君に/I'll Supply the Love (D. Paich) ☆

③ ジョージー・ポーギー/Georgy Porgy (D. Paich) ☆

④ マヌエラ・ラン/Manuela Run (D. Paich)

⑤ ユー・アー・ザ・フラワー/You Are The Flower (B. Kimball)

B⑥ ガール・グッドバイ/Girl Goodbye (D. Paich)

⑦ ふりだしの恋/Takin' It Back (S. Porcaro)

⑧ ロックメイカー/Rockmaker (D. Paich)

⑨ ホールド・ザ・ライン/Hold The Line (D. Paich) ☆

⑩ アンジェラ/Angela (D. Paich)

※ ☆=アメリカでのシングル・カット

■録音メンバー

【TOTO】

ボビー・キンボール/Bobby Kimball (vocal)

スティーヴ・ルカサー/Steve Lukather (guitar, vocal)

デヴィッド・ハンゲイト/David Hungate (bass)

デヴィッド・ペイチ/David Paich (keyboard, vocal)

スティーヴ・ポーカロ/Steve Porcaro (keyboard, vocal)

ジェフ・ポーカロ/Jeff Porcaro (drums, percussion)

【guests】

シェリル・リン/Cheryl Lynn (vocal ③)

ロジャー・リン/Roger Linn (synthesizer)

レニー・カストロ/Lenny Castro (percussion)

ジム・ホーン/Jim Horn (sax)

チャック・フィンドリー/Chuck Findley (horn)

■チャート最高位

1978年週間チャート アメリカ(ビルボード)9位、イギリス37位、日本39位

1979年年間チャート アメリカ(ビルボード)19位

ぼくが本格的にロックを聴きあさり始めた頃、周りで話題になったり、チャートを賑わしていたりしていたのは、クイーンやベイ・シティ・ローラーズを筆頭に、エアロスミス、キッス、バッド・カンパニー、イーグルス、そしてスージー・クアトロなどでした。

スージーは、その頃まだ珍しかった女性ロッカーの草分け的存在です。

スージーの全盛期だった1970年代中頃の女性ロッカーといえば、ジャニス・ジョプリンやグレース・スリックなどが思い浮かぶくらいです。ちたほら名前が挙がるのはいずれもヴォーカリストですが、楽器を演奏する女性ロッカーというのはスージーくらいしか思い浮かびません。

プロデューサーのミッキー・モストによる、売れるための演出なのでしょうが、体にピッタリの革のジャンプ・スーツを着て、バックにはいかつい男たちを従え、ベースを弾きながら絶唱するスージーの姿はとてもカッコよかったです。アルバムにつけられた『サディスティック・ロックの女王』などというサブタイトルが、大いにファン心理をあおっていたものです。

でも、一見「コワモテの姐さん」風ではありますが、実は日本大好きの親しみやすいお嬢さんだったりするんですよね。来日は1974年から5年連続、そのうえスージーの結婚式は日本で、和装で行われたはずです。

一連のイメージ戦略もあって、その頃は漠然とスージーの音楽をハード・ロックだと思っていました。でも今聴いてみると、キャッチーなメロディーを持つストレートなロックン・ロールだということが分かります。ブリティッシュ・ハード・ロックの持つ重厚なイメージではなく、ライトかつポップなアメリカン・ロックにグラム・ロックっぽさを加味したような魅力があった思うんです。とにかく、単純にノレるんですね。

誰にでも受け入れられる親しみやすいロックに加えて、コケティッシュなルックスもスージーの魅力のひとつだと思います。そして、その可愛らしさと対照的なのが彼女のハスキーな声なんですね。ドスの利いた中低音に、小柄な体を絞るようにして発する高音でのワイルドでハスキーなシャウトは、充分スージーがロック・クイーンであることの証明になりえたこと証明だと思いますね。

この「スージー・クアトロ・グレイテスト・ヒッツ」は中古CDショップで見つけました。

ぼくは一連のヒット曲は、当時日本だけで編集された「スージー・クアトロ・ストーリー」で聴いてましたが、高校以降はスージーから遠ざかっていたので、中古CDを見つけた時に久しぶりに聴いてみようという気になったんです。すぐ財布を取り出しながらCDを持ってレジに向かったんです。

「スージー・クアトロ・ストーリー」

主なヒット曲はマイク・チャップマン&ニッキー・チンのソング・ライティング・チームのペンによるものです。スージーのヴォーカルを大いに聴かせようという意図でもあったのでしょうか、楽器によるソロはあまりありません。デビュー当初はパワー・ポップ系の曲が多いのですが、アメリカへの逆進出(スージーは米国出身で、デビューは英国)を図る1975年以降になると、マーケットを意識してか、サウンドはよりポップさを増してゆきます。

このアルバムの中で印象に残るのは、やはり「キャン・ザ・キャン」「48クラッシュ」「デイトナ・デモン」「悪魔とドライヴ」「ワイルド・ワン」などの初期のヒット曲です。これらにはワイルドなスージーの魅力がいっぱいに詰まっています。

スージーは今では50台の半ばになりますが、ヨーロッパを中心に今でも現役で頑張っているそうです。こういう「健在」のニュースを聞くと、なんだか嬉しくなったりしますよね。

◆スージー・クアトロ・グレイテスト・ヒッツ/The Wild One Suzi Quatro Greatest Hits

■歌・演奏

スージー・クアトロ/Suzi Quatro

■リリース

1990年

■収録曲

① キャン・ザ・キャン/Can The Can (Nicky Chinn、Mike Chapman) イギリス1位、アメリカ56位

② 48クラッシュ/48 Crash (Nicky Chinn、Mike Chapman) イギリス3位

③ デイトナ・デモン/Daytona Demon (Nicky Chinn、Mike Chapman) イギリス14位

④ 悪魔とドライヴ/Devil Gate Drive (Nicky Chinn、Mike Chapman) イギリス1位

⑤ トゥ・ビッグ/Too Big (Nicky Chinn、Mike Chapman) イギリス14位

⑥ ワイルド・ワン/The Wild One (Nicky Chinn、Mike Chapman) イギリス7位

⑦ ママのファンキー・ロックン・ロール/Your Mama Won't Like Me (Nicky Chinn、Mike Chapman) イギリス31位

⑧ ビット・オフ/I Bit Off More Than I Could Chew (Nicky Chinn、Mike Chapman)

⑨ 恋するヤング・ガール/I May Be Too Young (Nicky Chinn、Mike Chapman)

⑩ 恋はドッキリ/Tear Me Apart (Nicky Chinn、Mike Chapman) イギリス27位

⑪ ロキシー・ローラー(サケ・ロック)/Roxy Roller (Nick Gilder, James McClloch)

⑫ 涙のヤング・ラヴ/If You Can't Give Me Love (Nicky Chinn、Mike Chapman) イギリス4位、アメリカ45位

⑬ レースに賭けよう/The Race Is On (Nicky Chinn、Mike Chapman) イギリス43位

⑭ 愛のゲーム/She's In Love With You (Nicky Chinn、Mike Chapman)イギリス11位、アメリカ41位

⑮ ママズ・ボーイ/Mama's Boy (Suzi Quatro、Len Tuckey) イギリス34位

⑯ ネヴァー・ラヴ/I've Never Been In Love (Melissa A. Connell) イギリス56位

⑰ ローリング・ストーン/Rolling Stone (Phil Dennys, Errol Brown, Suzi Quatro)

⑱ オール・シュック・アップ/All Shook Up (Otis Blackwell, Elvis Presley) アメリカ85位

⑲ キープ・ア・ノッキン/Keep A Knockin' (Richard Penniman)

⑳ 起きろよスージー/Wake Up Susie (Felice Bryant)

■録音メンバー

スージー・クアトロ/Suzi Quatro (lead-vocals, bass)

レン・タッキー/Len Tuckey (guitars, backing-vocals)

ジェイミー・クロンプトン/Jamie Crompton (guitars, backing-vocals)

アリステア・マッケンジー/Alistair McKenzie (piano, keyboards, backing-vocals)

マイク・ディーコン/Mike Deacon (piano, keyboards, backing-vocals)

ビル・ハード/Bill Hurd(piano, keyboards, backing-vocals)

デイヴ・ニール/Dave Neal (drums, backing-vocals)

etc...

作詞家の阿久悠さんがお亡くなりになりました。まだ70歳だったとか。

生涯に作詞したのはなんと5000曲にも及ぶ、というんですから凄いです。

日本人であるからには、阿久さんが作詞した曲を、誰しも一度は聴いたことがあるのではないでしょうか。強烈なインパクトのある言葉でリスナーの耳を引きつける技術は、他の誰にもマネのできないものだったと思います。

慎んで故人のご冥福をお祈りいたします。

さて、今日聴いているのは、ニルソンが1972年に歌って大ヒットした美しいバラード、「ウィズアウト・ユー」です。

この曲、ぼくは長いことニルソンの作だとばっかり思っていましたが、違ってました。「ビートルズの弟分バンド」と言われたバッドフィンガーのピート・ハムとトム・エヴァンスの共作だったんですね。でも逆に言えば、それだけニルソンの歌ったもののインパクトが強烈だった、ということでしょう。

この曲は、マライア・キャリーやホール&オーツを始め、たくさんのミュージシャンにカヴァーされていますが、往々にしてニルソン版を踏襲しているようです。

バッドフィンガー「ウィズアウト・ユー」

ハリー・ニルソンは、1960年代の初頭から銀行員をしながら作曲家として活動していました。勤務の合い間にスタジオに入ったり、曲を売り込んだりしていたそうですが、このあたり日本で言うと小椋佳氏を思わせる境遇ですね。

ニルソンの作品は、やがてプロデューサーとして名高いフィル・スペクターの目に留まります。そしてモンキーズやヤードバーズに曲を提供した後、1967年にシンガー・ソング・ライターとしてデビューしました。翌68年には銀行を辞め、本格的な音楽活動へ足を踏み入れることになります。

ニルソンの甘くてカラフルなポップ・センスは絶賛され、そのどこかで耳にしたような人懐っこさと優しさに満ちた作風は、ソング・ライターとして高い評価を受けます。当時ビートルズのアップル・レコードのスタッフが、ニルソンのデビュー・アルバムをビートルズの面々に聴かせたところ、とくにジョン・レノンがこれを大いに気に入り、ニルソンに国際電話をかけて「君のアルバムは素晴らしい。君は素晴らしい。ただそれを言いたかったんだ」と最大級の賛辞を贈ったそうです。

ニルソン

1968年にリリースした『空中バレー』から「ワン」がスリー・ドッグ・ナイトに取り上げられ、全米5位の大ヒットとなります。また、このアルバムに収録されていた「うわさの男」は、映画「真夜中のカウボーイ」の主題歌に起用され、全米6位の大ヒットとなりました。これによってニルソンの知名度はいっぺんに上がったわけです。

「ウィズアウト・ユー」はもともとバッドフィンガーの1970年のアルバム『ノー・ダイス(恋の嵐)』に収録されていたもので、これをニルソンは71年のアルバム『ニルソン・シュミルソン』でカヴァー、シングル・カットしたところ、72年にかけて大ヒット、ニルソン初の全米1位を記録しました。

マライア・キャリー「ウィズアウト・ユー」

非常にエモーショナルに歌い上げるニルソンの「ウィズアウト・ユー」はとてもロマンチックで、独特の優しさにあふれています。曲終盤の「アイキャントリ~~~~ヴ」の部分では、3オクターヴ半はあると言われる声域を駆使して、ダイナミックに、しかしセンチメンタルに歌っています。このサビ部分は伸びやかな高音を持つタイプの歌手にとっては腕の(喉の)見せどころで、マライア・キャリーなどもニルソンの作風を大事にしながら、サビでは驚異の高音を聴かせてくれていますね。

ニルソンは70年代には矢継ぎ早にレコードを生み出しましたが、84年以降は沈黙を続けました。また、彼はほとんどライヴを演らないことでも知られていますが、これは彼が、実際のライヴで起こるであろうミスをとても嫌い、スタジオ・ワークを完璧にこなすことを大事にしていたものと思われます。

ニルソンは、心臓病のため1994年に52歳の若さで亡くなりました。

[歌 詞]

[大 意]

忘れられないんだ今夜のことが

君がさようならを言った時のあの顔が

だけどこうなるより仕方がなかったのかもしれないね

君はいつも微笑んでいるけど

君の目には悲しみが映ってる

明日のことが頭から離れないんだ

明日また悲しみをみんな思い起こしてしまうだろう

かつてはそこにいた君を行かせてしまった

今はただ君に知らせるべきだろう

知ってほしいんだ

君なしでは生きられない 君なしでは与えることもできない

君なしでは生きられない 君なしでは与えることもできない

◆ウィズアウト・ユー/Without You

■作詞・作曲…ピート・ハム/Pete Ham & トム・エヴァンス/Tom Evans

------------------------------------

■歌・演奏

バッドフィンガー/Badfinger

■発 表

1970年11月9日

■プロデュース

ジェフ・エメリック/Jeff Emerick

■収録アルバム

ノー・ダイス/No Dice (1970年)

------------------------------------

■歌

ニルソン/Nilsson

■シングル・リリース

1971年12月

■プロデュース

リチャード・ペリー/Richard Perry

■収録アルバム

ニルソン・シュミルソン/Nilsson Schmilsson (1971年)

■チャート最高位

1972年週間チャート アメリカ(ビルボード)1位、イギリス1位

1972年年間チャート アメリカ(ビルボード)4位

------------------------------------

■歌

マライア・キャリー/Mariah Carey

■シングル・リリース

1994年1月24日

■プロデュース

ウォルター・アファナシエフ/Walter Afanasieff

■収録アルバム

ミュージック・ボックス/Music Box (1993年)

■チャート最高位

1994年週間チャート アメリカ(ビルボード)3位、イギリス1位

1994年年間チャート アメリカ(ビルボード)16位

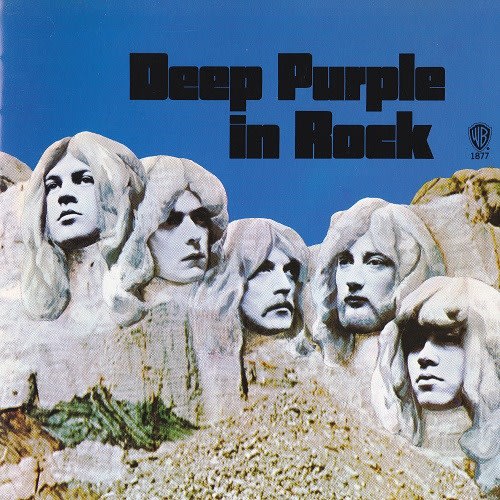

1960年代のディープ・パープルは、「イギリスのヴァニラ・ファッジ」と例えられていたように、アート・ロックとかニュー・ロックなどと呼ばれた一群にカテゴライズされていました。このオルガン主体のサウンドを押し進め、クラシックとの融合をさらなるものにしてゆきたい、と考えていたのがジョン・ロードです。しかしリッチー・ブラックモアは「サウンドをハードなロックにシフトしたい」と強く主張し、「アルバム1枚だけ自分の好きなようにやってみて、ファンの反応を見たい」と提案しました。その提案が受け入れられて制作されたのが「ディープ・パープル・イン・ロック」です。

リッチーとジョンの2本の柱が音楽的に対立したわけですが、よくこの時にバンドが分裂しなかったなあ、というのが正直な感想です。「音楽観の違い」という理由だけで解散に追い込まれるバンドはたいへん多いのですから。

結果から言うと、リッチーの志向はロック・ファンに大いに受け入れられました。この「イン・ロック」は全英チャート最高4位、同トップ10に26週もランクされるという大ヒットを記録したのです。

バンドの勢いといい、テクニックといい、文句のつけようがないと思います。それに加えて注目されるのが曲の良さです。

「安定」とか「成熟」などの言葉の対極にある、若々しくて尖がった激しさがアルバム全体を貫いています。

荒削りながら全編通して感じられるテンションの高さや、ハードでギラギラしたリッチーのギターがとりわけ目立つ、ハード・ロック史上に残る名作のひとつではないでしょうか。

このアルバムから新加入したイアン・ギランの、パワフルなヴォーカルもリッチーの志向にぴったりとマッチしていて、リッチーのハード・ロック志向をより押し進める役割を果たしているようです。

イントロからパワー全開の衝撃的ナンバー「スピード・キング」は、いわばハード・ロックに進路を変更したパープルからのアツい挨拶、とも言えるでしょう。曲途中で聴かれるギター・ソロ、オルガン・ソロのバトルと、その後のリッチーのギター・ソロは聴き物です。イアン・ギランのハイ・トーンでのシャウトもカッコいいですね。この曲は、パープルのライヴでの重要なレパートリーのひとつです。

リッチーのリフがぐいぐい曲を引っ張る「ブラッドサッカー」では、交互に入れ替わるギターとオルガンのソロ交換にも耳を奪われます。

「チャイルド・イン・タイム」はレッド・ツェッペリンの「天国への階段」にも匹敵する名曲だと思います。10分以上の大作で、曲の展開がとてもドラマティック。イアン・ギランの真っ向から聴かせてくれるメタリックなシャウトと、リッチーの鬼気迫るギター・ソロも圧巻です。

ギターとオルガンの重なったヘヴィーなリフを持つ「イントゥ・ザ・ファイア」もライヴでよく取り上げられるナンバーです。

リッチー・ブラックモアは、自分の進みたい方向にバンドを導き、それがさらには各メンバーの最良の状態を引き出すことに繋がっているようです。

どのアルバムよりもアグレッシヴなリッチーのギター、パワフルでエモーショナルなイアン・ギランのヴォーカル、ツボを心得たイアン・ペイスのドラム、クラシカルな響きでハードなプレイから堅実なバッキングまでこなすジョンのオルガン、安定してボトムを支えるロジャーのベース、そしてまるでライヴを思わせるようなパワフルで荒々しいサウンド、これぞまさしくハード・ロックだと言えるでしょう。

◆ディープ・パープル・イン・ロック/Deep Purple In Rock

■歌・演奏

ディープ・パープル/Deep Purple

■リリース

1970年6月3日

■プロデュース

ディープ・パープル/Deep Purple

■収録曲

【Side-A】

① スピード・キング/Speed King

② ブラッドサッカー/Bloodsucker

③ チャイルド・イン・タイム/Child in Time

【Side-B】

④ フライト・オブ・ザ・ラット/Flight of the Rat

⑤ イントゥ・ザ・ファイア/Into the Fire

⑥ リヴィング・レック/Living Wreck

⑦ ハード・ラヴィン・マン/Hard Lovin' Man

*All Tracks Written By Blackmore-Gillan-Glover-Lord-Paice

■録音メンバー

☆ディープ・パープル/Deep Purple

イアン・ギラン/Ian Gillan (vocal)

リッチー・ブラックモア/Ritchie Blackmore (guitar)

ジョン・ロード/Jon Lord (keyboards)

ロジャー・グローヴァー/Roger Glover (bass)

イアン・ペイス/Ian Paice (drums)

■チャート最高位

1970年週間チャート アメリカ(ビルボード)143位、イギリス4位、日本(オリコン)68位

カルメン・マキが、アンダーグラウンド・フォークからロックに転じて、初めて発表したのがこのアルバムです。

ブルース・クリエイションは、人気グループ・サウンズ、ジャガーズの弟分的バンドだったビッキーズを母体として生まれました。そのサウンドは、当初はブルース・ロックでしたが、次第にハードなものへとシフトしてゆきます。このアルバムあたりは、まだハード・ロックへの過渡期にあるようです。

カルメン・マキ

ヴォーカルも演奏も若々しい! とくにブルース・クリエイションの演奏、荒削りながら若さいっぱいで、とてもみずみずしいです。この時、看板ギタリスト・竹田和夫の年齢が弱冠18歳。すでに「天才ギタリスト」と評されていました。

マキのヴォーカルは、のちのOZ時代に比べておとなしめ、というか、やや抑え気味ですが、伸びやかでメタリックなハイ・トーン・ヴォイスはこの頃から健在です。一語一語に感情をこめて大切に歌っていて、ハードというより美しさを感じる歌声です。

全8曲中、カヴァーが3曲、竹田和夫のペンによるものが5曲。しかも全曲英語詞です。当時は『日本語はロックにのるかどうか』という論争の真っ只中で、このアルバムはその討論に対するブルース・クリエイション側からのひとつの回答と見ていいでしょう。ブルース・クリエイションは「英語派」の内田裕也と近かったことを考えると、全編英詞だというのはある意味当然だと思われます。事実、のちのクリエイションも積極的に英語で歌い、ある時期には海外進出まで目論んでいました。しかしマキは、このアルバムでは英語で歌っていますが、対照的にOZでは日本語詞でロックし続けることに成功、「ロックは日本語で歌えるか」という命題にマキなりの答えを出しています。

カルメン・マキ

1曲目の「Understand」、いきなりスピーディーでゴツゴツしたギター・リフが飛び出してきます。この曲は「ファンタジー」というアメリカのハード・ロック・バンドのカヴァーです。挨拶がわりにいきなりハード・パンチをお見舞いされた、という感じでしょうか。

3曲目の「Lord, I Can't Be Going No More」は、レッド・ツェッペリンの「貴方を愛し続けて」を彷彿とさせるマイナー・ブルースです。

5曲目はトラッド・フォークの名曲、「Motherless Child」です。ディストーションのかかったベースにハードなギターが被り、曲は一転ブレイクしてマキのアカペラに引き継がれます。元はフォーク・ナンバーですが、見事にブリティッシュ・ハード・ロック風味を出していると思います。

「Mean Old Boogie」はブギーとハードなエイト・ビートをメドレーっぽく繋いでいます。

「St. James Infirmary」は古いスタンダードで、マイナー・ブルース。この曲も、クリエイション風ブリティッシュ・ブルース・ロックに生まれ変っています。

バックの演奏は、レッド・ツェッペリンを始めとするブリティッシュ・ロックの影響を色濃く受けているように思えます。サウンドの鍵はやはり竹田和夫が握っていますね。ブリティッシュ・ロックを彼らなりにうまく消化しているので、ブルース・ロック好きにはこたえられないアルバムに仕上がっているのではないでしょうか。また、のちのクリエイションへ繋がるサウンドも、既にこのアルバムから聴くことができます。

マキのヴォーカルは、よく「和製ジャニス・ジョプリン」などと言われますが、このアルバムではグレイス・スリック(ジェファーソン・エアプレイン)からも影響されている部分があるのが窺えます。

ブルース・クリエイション

このアルバムを出したのち、ブルース・クリエイションは解散。その後竹田和夫はクリエイションを結成し、日本のロック界の屋台骨を支えることになります。

マキは、春日博文らとカルメン・マキ&OZを結成、ハード・ロックバンドとしてロック界の一方の旗手となりました。とくにマキの女性ロッカーとしての存在は広く支持され、多くのフォロワーを生みました。

このアルバムは、日本のハード・ロック界の黎明期に、これだけ質の高いサウンドを出せるミュージシャンが存在したことの証明になるでしょう。

◆カルメン・マキ/ブルース・クリエイション Carmen Maki/Blues Creation

■リリ-ス

1971年8月25日

■録音メンバー

カルメン・マキ(vo)

-----------------

ブルース・クリエイション

竹田和夫(g)

佐伯正志(b)

樋口晶之(drs)

■収録曲

① アンダースタンド/Understand (Lydia J. Miller)

② アンド・ユー/And You (竹田和夫)

③ ロード、アイ・キャント・ビー・ゴーイング・ノー・モア/Lord, I Can't Be Going No More (竹田和夫)

④ 空しい心/Empty Heart (竹田和夫)

⑤ 母のない子/Motherless Child (traditional)

⑥ 今日を生きられない/I Can't Live For Today (竹田和夫)

⑦ ミーン・オールド・ブギー/Mean Old Boogie (竹田和夫)

⑧ セント・ジェイムス病院/ST. James Infirmary (J. Primrose)

当代きってのドラマー、スティーヴ・ガッド率いる「ザ・ガッド・ギャング」は、あの伝説的なフュージョン・グループ「スタッフ」のメンバーだったリチャード・ティー(keyboards)、コーネル・デュプリー(guitar)を核に、ベースにはビル・エヴァンス・トリオやマンハッタン・ジャズ・クインテットで鳴らしたエディ・ゴメス(bass)を迎えた4人で結成されました(のちロニー・キューバ baritone-sax)が正式に加わります)。

とにかく全員が一国一城の主で、職人芸的な素晴らしいテクニックの持ち主ばかりです。

「ガッド・ギャング」は、とにかくファンキーでソウルフルです。メリハリの利いたノリの良い演奏がこのバンドの魅力だといえるでしょう。

メンバー同士の結束も固いようで、全員が実に楽しそうに演奏しているのが伝わってきます。

アルバムの冒頭を飾る『ウォッチング・ザ・リヴァー・フロウ』は、ボブ・ディランの作品です。ディランがフォーク・ギターをバックに泥臭く歌っているのに対して、「ガッド・ギャング」は正統派の4ビートにアレンジし、とてもブルージーなものに組み立て直しています。曲はデュプリーの弾くテレキャスターがテーマをとっています。独特の乾いた音が耳に残りますね。ソロはキューバ、デュプリー、ティー、ゴメスの順で回されますが、いずれもR&Bフィーリングいっぱいに、そしてリラックスした感じでキメています。

改めて思うのですが、ディランの曲って宝石の原石のようなものが多いですね。他の人が取り上げ、アレンジしてカヴァーすると、原曲とは違った輝きが増す、というケースが多いような気がします。

『ストレングス』では、ティーのフェンダー・ローズが優しく流れたかと思うとラテン・ビートになり、ガッドとゴメスがリードするリズムの切れ味が楽しめます。

『ウェイ・バック・ホーム』はクルセイダースのカヴァー。ファンキーなギターのカッティングがグルーヴィーですね。

『モーニング・ラヴ』と『エヴリシング・ユー・ドゥ』からは、洗練されたニューヨーク・サウンドの真髄が聴かれます。

『デュークス・ララバイ』はドラム・ソロ。ガッドのドラムって、けっして機械的なんかじゃありません。グルーヴしまくっているうえに、様々な手法で曲に色彩を施しています。

ラストは『ホンキー・トンク/アイ・キャント・ストップ・ラヴィング・ユー』です。ミディアムのうねるような4ビートの『ホンキー・トンク』は、ブルージーなギター・リフに始まります。ゴメスの強靭なウォーキング・ベースがボトムをしっかりと支えていて、キューバのバリトン・サックス・ソロでソウルフルな雰囲気が増幅されます。ティーのキーボードもデュプリーのギターも実にファンキー。それをガッドのアフター・ビートの利いた自在なドラミングが包み込みます。

曲はメドレー風に『アイ・キャント・ストップ・ラヴィング・ユー』に引き継がれます。ここでのリズムは重く粘るスローの3連です。ニューヨーク随一のホーン・セクションをオーヴァー・ダヴィングすることによって得られたダイナミックなビッグ・バンド・サウンドが存分に聴かれます。

ガッド・ギャングは2枚のスタジオ録音盤と1枚のライヴ・アルバムを残しましたが、1993年にバンドの要のリチャード・ティーが膵臓ガンのために亡くなってからは活動を停止しています。しかし残りのメンバーは着実に音楽活動を続けているようです。

◆ザ・ガッド・ギャング/The Gadd Gang

■演奏

ガッド・ギャング/The Gadd Gang

■リリース

1986年

■プロデュース

伊藤潔

■収録曲

① ウォッチング・ザ・リヴァー・フロウ/Watching The River Flow (Bob Dylan)

② ストレングス/Strength (S.Gadd, R.McDonald, W.Salter)

③ ウェイ・バック・ホーム/Way Back Home (Wilton Felder)

④ モーニング・ラヴ/Morning Love (Eddie Gomez)

⑤ デュークス・ララバイ/Duke's Lullaby (Steve Gadd)

⑥ エヴリシング・ユー・ドゥ/Everything You (Richard Tee)

⑦ ホンキー・トンク~愛さずにはいられない/Honky Tonk (B.Doggett, S.Shepard, C.Scott, B.Butler)~I Can't Stop Loving You (D.Gibson)

■録音メンバー

☆ザ・ガッド・ギャング/The Gadd Gang

スティーヴ・ガッド/Steve Gadd (drums,percussions,vocal)

コーネル・デュプリー/Cornell Dupree (guitar)

リチャード・ティー/Richard Tee (acoustic-piano,electric-piano,organ,keyboards,vocal)

エディ・ゴメス/Eddie Gomez (bass)

----------------------------------------

★ゲスト

ロニー・キューバ/Ronnie Cuber (baritone-sax ①③⑦)

ジョン・ファディス/Jon Faddis (trumpet ⑦)

ルー・ソロフ/Lew Soloff (trumpet ⑦)

バリー・ロジャース/Barry Rogers (trombone ⑦)

デヴィッド・テイラー/David Taylor (trombone ⑦)

マイケル・ブレッカー/Michael Brecker (tenor-sax)

ジョージ・ヤング/George Young (tenor-sax ⑦) The Gadd Gang『Watching The River Flow』 (Live in Tokyo 1988)

The Gadd Gang『Watching The River Flow』 (Live in Tokyo 1988) The Gadd Gang『Way Back Home』) (Live at Bottom Line N.Y. 1988)

The Gadd Gang『Way Back Home』) (Live at Bottom Line N.Y. 1988)