【Live Information】

ザ・バンド。

ニュアンスとしては、「バンドの中のバンド」とでもいうような感じなのでしょうか。

若いころは血気盛んというか、とにかく日々あふれんばかりに元気が湧いてきていたので、聴く音楽も当然エネルギッシュなものが中心でした。

ビートルズに始まり、レッド・ツェッペリン、シカゴ、クイーン、ディープ・パープル、エアロスミスなどなど。

1970年代の終わりごろになると、ヴァン・ヘイレン、TOTO、フォリナー、ボストン、ジャーニーらが台頭してきます。

いろんなスタイルのバンドを聴いてみたいと思っていたのはもちろんですが、「みんなが知らないバンドを聴いてロック通だと思われたい」という強い強い自己顕示欲 もあったので、片っ端から聴けるものは聴いていました。

もあったので、片っ端から聴けるものは聴いていました。

ロックのガイドブックに例外なく「名盤」として載っている「ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク」にも、もちろん手を出しました。

でも、高校生の自分には物足らないというか、興味が湧かないというか、退屈な音楽にしか思えなかったんです。

派手なギター・ソロがあるわけでなく、アップ・テンポのハードな曲があるわけでもなく、パッとしない風貌だし地味な音楽だし。

その程度にしか思えなかったんですね、当時の自分としては。

いま思うと、ロック通を気取っていた当時の自分がハズカシイ

「その耳にあいている穴はなんのための穴?」と、当時の自分に問い詰めてやりたい~~

そんな自分の体にも、年を重ねるごとにブルースやフォーク、ジャズ、R&Bなどの良さが徐々に沁み込んできたのでしょう。気づけば、それらの音楽の良さや楽しさが自然に感じられるようになっていたんです。

そして久々に聴くザ・バンドの「ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク」。

「かったるい」と感じていたのがウソみたいでした。

もちろん「シブい」と感じましたが、そんな感想はありきたりすぎです。

「味わい深い」「熟成された」「まるで人生が反映されているような」、いろいろな言葉はありますが、当然一言で表せるものではありません。

なんといってもこのアナログな感じが良いのです。

「血の通った人間が演奏しているからこその温もり」とでも言ったらいいのでしょうか。

ザ・バンドは、主にレヴォン・ヘルム、リック・ダンコ、リチャード・マニュエルの3人がリード・ヴォーカルを取っているのですが、それぞれみんな個性が実に際立っています。

メンバー全員がマルチ・プレイヤーなのも音楽的には大きなメリットでしょう。

そして確かな演奏力。驚異的なテクニックを披露するわけではありませんが、彼らの演奏は安定しているばかりではなく、いつも熱がこもっています。

そして、アメリカのいろいろな要素がブレンドされている、ザ・バンドの音楽。

素朴なカントリー、フォーク、荘厳なゴスペル、黒人音楽の影響濃いブルースやジャズ、荒々しいロックンロールなどの、その芳醇な香りは、人間らしさや生きざまと相まって、味わい深い音楽として抽出されているのです。

名作「ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク」を発表したのは1968年7月1日。その時レヴォン・ヘルム28歳、リック・ダンコ、ロビー・ロバートソン、リチャード・マニュエルは弱冠25歳、最年長のガース・ハドソンでさえようやく30歳です。その若さでなぜあんなに成熟した音楽を創り上げることができるのでしょうか。

ことし1月21日に、ガース・ハドソンが亡くなりました。これでオリジナル・メンバー全員が鬼籍に入ってしまいました。

「ザ・バンド」とそのオリジナル・メンバーは歴史上の人物になってしまったわけですが、彼らの音楽はまだまだ生き続けます。

その中で、ぼくとしては「アイ・シャル・ビー・リリースト」と「ザ・ウェイト」に、これからも気持ちを揺さぶり続けられることでしょう。

【Live Information】

『イントロダクション』の加速してからの破壊力満点のソロ。

『クエスチョンズ 67&68』の、ブラス群に縦横無尽に絡むドラマティックなギター。

『フリー・フォーム・ギター』のフリーキーなギター・パフォーマンス。

『イントロダクション』の冒頭のワイルドな「Hey there everybody !」。

「Oh, Little one」という、愛に満ちた優しい歌声から始まる『リトル・ワン』。

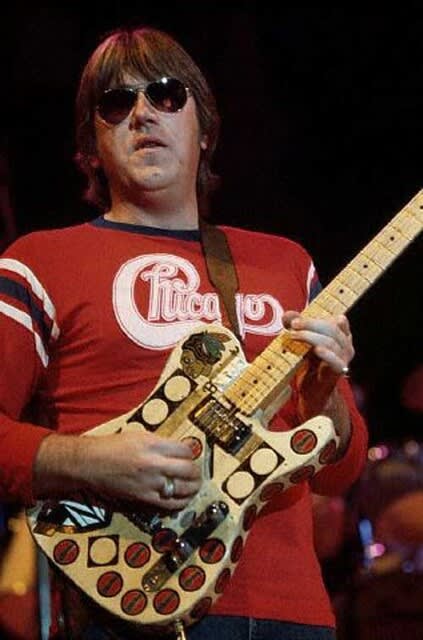

シカゴのオリジナル・メンバーにしてギタリスト兼ヴォーカリスト、テリー・キャスがシカゴの作品群に残した素晴らしい足跡の数々です。

1980年代以降のシカゴはAORバンドというか、ポップス&バラード指向のバンドに転換してしまったとも言えますが、デビュー当時から1970年代前半にかけては「ブラス・ロック」というカテゴリーの中で語られることが多かったバンドです。

分厚いブラス・アンサンブル、ハードなロック・サウンド、積極的に社会問題へ切り込んでゆく硬派な歌詞。

シカゴのサウンドは、混沌としながらも創造的な風が吹き荒れていた1960年代の社会を象徴するような力強さを持っていて、まさにゴリゴリで熱気に満ちた「ブラス・ロック」を繰り広げていました。

ぼくは、テリー・キャスは、そのシカゴ・サウンドを最も体現していたメンバーではないか、と思っているのです。

テリー・キャスが最初に、そして強く影響を受けたのは、ベンチャーズのノーキー・エドワーズです。

あのジミ・ヘンドリックスはシカゴのライブを聴きに行ってテリーのギターを目の当たりにし、「俺よりもうまい」と賞賛したという話が残っています。ちなみに、テリーとジミは、ふたりの共作アルバムを制作するというプランを持っていたと言われています。

『イントロダクション』、『アイム・ア・マン』、『ポエム'58』そして、ジミのギターを彷彿とさせる『フリー・フォーム・ギター』。ファースト・アルバム『シカゴの軌跡』にはテリーの荒ぶる魂がぎっしりです。

テリーのギター・ソロは、なんといっても切れ味が良くて、ワイルド。

ほとばしるロック魂。押し寄せる熱い波。

カッティングにしても、ソロにしても、ロックの醍醐味を明快に伝えてくれるのです。

テレキャスターを主に使用しているんだと思うのですが、その独特の乾いたトーンにはアメリカン・ロックのエッセンスそのもの。

一方でジャズ・ギタリストであるケニー・バレルやジョージ・ベンソンからも影響を受けているそうで、ヴォーカルの間を縫うように弾いている『ぼくらの詩』などからはジャズの香りが伺えます。

ヴォーカリストとしてのテリーもとても好きです。

その男っぽく、ソウルフルな声は、まさにロックそのもの。ブルージーな曲、ハードな曲にとてもマッチします。

反面、『リトル・ワン』や『明日へのラヴ・アフェア』などのバラードで聴かれるテリーの歌声は、とてつもなく優しく、温もりがあります。

よく人間の二面性について語られたりしますが、荒々しい人は必ずしも心まで荒々しいわけではなく、立派なことを言う人が立派なわけではなく、優しい物腰の人が必ずしも優しいわけではないんですね。

テリーのギターや歌を聴いてみると、ハードな曲からは「野性的」で「エネルギッシュ」な部分を強く感じます。反面バラードなどからは「温かさ」「慈しみの心」のようなものをひしひし感じますね。ここらあたりの二面性がテリーの魅力だと思うんです。

テリーは、1978年1月23日に拳銃の暴発事故のため、31歳の若さで死去しました。

ガン・マニアだったテリーは銃の分解と組み立てが好きだったそうです。この日、精神的に疲れ切っていたらしいテリーは友人宅に行きましたが、その時も銃をいじっていました。やがて弾倉を抜いた状態の拳銃を頭に当て、友人に「弾倉は入っていないよ」と言いながら引金を弾いたのですが、1発だけ弾丸が拳銃内に残っていたのです。

32歳の誕生日まであと8日でした。

「もし」を考えることに意味があるのかどうか分かりませんが、「もし」テリーが事故死しなければ、どこに向かい、どんな音楽を創り上げたのか、興味がありますね。

テリーのロック・スピリット、ハート、生き様などがブレンドされ、熟成された、「魂そのもの」が見えるような音楽を、そう遠くない未来に聴くことができたのではないかな、なんて勝手な想像をしているのです。

テリー・キャスは、掛け値なしに、ぼくが大好きなギタリストのひとりです。

【Live Information】

楽器の王様というと、やはりピアノでしょうか。

ひとりでオーケストラとも対等に立ち向かう存在感、見ている者の視線を釘付けにするめくるめくような指使い、フロントだろうが伴奏だろうがどんなポジションをも受け容れる幅の広さ。

ジャズ・ピアニストから受けるイメージといえば、ビル・エヴァンスやキース・ジャレットなどの醸し出す「孤高」「求道」。

あるいは、エロール・ガーナーとかジーン・ハリスのような、黒人特有のファンキーで感情丸出しの「解放感」。

ハービー・ハンコックだと「遊び心」、ミシェル・ペチルチアーニからは「エモーショナル」。

ひと口にジャズ・ピアノといっても、いろんな特徴があるものです。

日本の音楽シーンの中でぼくがとくに好きなジャズ・ピアニスト(といっても、ジャズとそれ以外の境界線が年々曖昧になっているようにも感じるのですが)と言えば、本田竹広さん、辛島文雄さん、小島良喜さん、そのほかにもいろいろいますが、忘れちゃならないのが佐山雅弘さんなのです。

もう大好きです!

ロック、ジャズだけでなく、クラシックやラテン音楽、タンゴなどなんでもござれな幅の広さには驚くばかり。

といって、どんなジャンルもアリ!な器用さに個性が埋もれているかというと、全くそんなことはなく。

どこから湧き出るのか、百花繚乱にして無尽蔵なフレーズの数々。

「おしゃれ」という言葉がファッション以外にも使われるようになった(おしゃれなバー、おしゃれな映画など)のが1980年代前半だと記憶していますが、まさに佐山さんのピアノなんかはコンテンポラリーかつ「おシャレ」なものでした。

そして佐山さんの演奏といえば、「ユーモア+遊び心」、もっと言えば「ピアノ弾いて客席に笑いを起こさせる稀なピアニスト」、、、この表現も誤解を招きそうなんですが・・・。

「コミック・バンドのネタ」的な意味ではなく、真剣に弾いているんだけれど、フレーズなど音楽的要素をうまく使って笑わせる、と言いますか、とにかく大熱演を目の当たりにしてこちらはテンションがとっても上がるんですが、同時に大笑いもさせられる、究極のエンターテイメントを見せてくださるのです。

あれは、もう19年も前の2003年2月でした。

岡山に「M’s」(マサちゃんズ)が来たので、これは行かねば!と喜び勇んで会場へ足を運んだわけです。

演奏はさすが、MCも面白くて、もう文句のつけようがない楽しいライブでしたが、その時に演奏された「Swinging on a Star」における大坂昌彦(drums)さんとの8バース(8小節のソロ交換)ときたら!!

演奏力、気力、知力などあらゆるエネルギーを使って、「これでもか!」と言わんばかりのヒートアップしたソロを互いに繰り出すそのエキサイティングかつ抱腹絶倒の様子に満席の会場は大喝采大拍手大爆笑!

これがまた洒落たギャグのようなフレーズの応酬があったり、相手のさらにその上を行くソロで返したり(見事に切り返す大坂さんのドラミングも凄かった!)と、くんずほぐれつ息を呑むようなスリリングな8バースでして、それを充分堪能できたことは19年以上経った今でも、それはそれは楽しい思い出です。

「Ponta Box」が1995年のモントルー・ジャズ・フェスティバルへ出演した時の演奏も、ただただカッコいいんですよね。

なにせ佐山さんと村上ポンタ(drums)さんって、なんというか、とてもフィットしている気がするのです。

この時の模様を収めたライブ・アルバム、ライブDVDともに持っていますが、いまだに観たり聴いたりしてアツくなっております。

なにが凄いって、Ponta Boxと同じ時間に別会場では(あの!)ジョージ・ベンソンが演奏していたそうなんですが、ヨーロッパでは全く無名の日本人トリオの演奏のあまりの素晴らしさに、その様子を知った聴衆がベンソンの会場からPonta Boxの会場へたくさん移動してきた、という話が残っています。

晩年はガンの手術をされたりしていましたが、2017年に織原良次(bass)さん、福森康(drums)さんとともに、さらなる新たな世界を切り拓くべくニュー・トリオ『B'Ridge』を結成しました。

ベースの織原さんは今もっとも熱い視線を浴びているフレットレス・ベース使いで、福森さんは若手ミュージシャンの代表格として将来を嘱望されているドラマー。この瑞々しいふたりとのコラボレーションがこの先どんなサウンドを生み出すのか楽しみでたまらなかったのですが、翌2018年11月14日、佐山さんは64歳で亡くなりました。

直接挨拶すらさせていただいたことはなかったのに、なんとも寂しく、悲しかったですね。

佐山さんの死にあたり、生前書き遺されていたメッセージが公開されました。

覚悟とともに愛と感謝に満ちている(とぼくには思えた)メッセージでした。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

みなさま。佐山雅弘

このお手紙がお手元に届く時、僕はこの世におりませんが、長きに亘ってのお付き合いにお礼を言いたくて家人に託しました。

加山雄三とタイガースが大好きな中学生。高度成長期大阪の衛星都市尼崎に親父が構えた小~さな小売商を継ぐことに何の疑念も持たないごく普通(以下)の子供がジャズとの出会いで、楽しさこの上ない人生を送ってしまいました。

まことに人生は出会いであります。

「君の身体は君の食べたモノで出来ている」と言いますが、まったく同様に僕という者は僕が出会った人々で出来ているのだとしみじみ実感したことです。

その出会いを皆様にあらためて感謝しつつ、今後益々の良き日日を祈りながらお別れをします。

ありがとう、さようなら

2018年11月14日 佐山雅弘

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

これは、お亡くなるになる約3ヵ月前の、ソロ・ライブでの演奏です。

おそらくこの演奏後すぐに入院され、そのまま人生を終えられたのだと思います。

どこか気高くて、それでいて親しみやすい演奏です。

聴いているとぼくは涙が出そうになるのですが、聴き終わるとこぼれるのは涙ではなく笑顔なんです。

素敵な、素敵な演奏です。

【Live Information】

ロック・バンドの花形といえば、リード・ボーカリストにリード・ギタリスト。

野球で例えるならエースと4番打者。

ぼくの中学~高校時代は、「家にビデオデッキがあるよ」なんていう友だちはまだほとんどいなかったし、ミュージシャンの映像を観ることなんてこれまたほぼありませんでした。

だから、貴重な映像のなかのギター・ソロのときには、ギタリストの左手(つまり指板の上を動き回るほう)を食いつくようにして見たものです。

なんであんなに指が動くんだろう。

カッコいいな~、って。

でもそんな時に限って画面は右手ばっかり映すんです。

ぼくが20歳前後の頃のギター・ヒーローといえば、当時「三大ギタリスト」と言われたクラプトン、ジミー・ペイジ、ジェフ・ベックをはじめとして、リッチー・ブラックモア、マイケル・シェンカー、エドワード・ヴァン・ヘイレン、スティーヴ・ルカサーなどなど。

そうだ、忘れちゃならないカルロス・サンタナに、ニール・ショーン、デュアン・オールマン、ジョー・ウォルシュ。

ブリティッシュ・ロックだと、ブライアン・メイ、ジミ・ヘンドリックス、アルヴィン・リー。。。

キリがありませんね。

彼らに共通していえるのは、誰もが一目置くテクニックと、「ギター・ヒーロー」の名にふさわしい、まさに「スター」然とした存在感があったところでしょう。

そのなかで、なんと最近になってもまだ「好き」の度合いが増しつつあるギタリストが、「派手さ」「スター性」などにおいては多少地味な印象がぬぐえないデヴィッド・ギルモアなのです。

デヴィッド・ギルモア。(あるいはデイヴ・ギルモア)

プログレッシヴ・ロックの雄、というより、いまやロック界のモンスター・バンドとも目されている、ピンク・フロイドのギタリストです。

初期のピンク・フロイドのギタリストはシド・バレットでしたが、シドが健康面で悪化をきたしたため、バンドの補強としてデヴィッドに白羽の矢が立った、というわけです。

フロイド加入後のデヴィッドは、ギタリストとしてはもちろん、ヴォーカルや曲制作においてもバンドの重要な存在となります。

ロジャー・ウォーターズがフロイドから脱退した1985年12月以降は、デヴィッドがリーダーとしてバンドを率いました。

ギルモアは、超絶技巧を誇るタイプのギタリストではありません。

しかし耳に残って容易に消えることのない彼のギター・プレイは、多くのロック・ファンに受け入れられています。

ギルモアのギター・ソロで、ぼくにとって印象深いものは、やっぱり「タイム」(『狂気』収録)が筆頭でしょうか。

そして、「エコーズ」(『おせっかい』収録)や、「狂ったダイアモンド」(『炎』収録)。

ロングトーンをうまく生かした、味わい深いメロディックなフレーズの数々。

内面から滲み出ているかの如き歌心あふれるプレイは、どこを切ってもブルースの香りに満ちています。

クリアーな音色で弾かれるギルモアのギター・ソロを聴いているときの幻想的な感覚は、醒めかけの夢の中にまだ半分とどまっている時の気分によく似ているのです。

ギルモアのギターが生み出している音楽のことを『叙情的』と言うのでしょうね。

「ピッグ」(『炎』収録)や「マネー」(『狂気』収録)、「吹けよ風、呼べよ嵐」(『おせっかい』収録)などでは、ロック・スピリットにあふれた攻撃的なプレイも聴かせてくれます。

また「コンフォタブリー・ナム」(『ザ・ウォール』収録)におけるギター・プレイは、「DiditalDreamDoor.com」が選出した「偉大なギターソロトップ100」で1位に、2009年に「Guitar World」誌が選出した「50グレイテスト・ギター・ソロ」では4位に選ばれていて、ギルモアのベスト・プレイとも言われています。

21世紀の今日では、驚異的なテクニックを誇るギタリストが次々と生まれています。

しかしギルモアのソロは決して埋もれてもいないし、埃をかぶった過去の遺物でもありません。

時に吠え、時にすすり泣き、時には熱く語るギルモアのギター。

「目がくらむような輝き」とか「聴く者を圧倒する」などの大仰な表現は似つかわしくないかもしれません。

しかし、派手ではなくとも失われることのない独特の輝きを持った、唯一無二の世界がそこにはあるのです。

【Live Information】

実はぼくのCD棚には、レッド・ツェッペリンの公式アルバム全10枚がそろっています。

でも、意識して買い揃えたわけではないのです。

例えば、大好きなバンド「ビートルズ」もイギリス盤オリジナル・アルバムを全部持っていますが、これは明らかに「欲しくて買い集めた」ものなんですね。

ツェッペリンのことは、ロック・ファンとしてはもちろん好きですが、「大好きなバンド」と思ったことは一度もありません。

聞いただけでその曲のタイトルを全て当てられるわけでもないし、アルバムのタイトルを全部言えるわけではないし、バンドにまつわるエピソードをたくさん知っているわけでもないし(もちろんある程度は知っていますが)。

といって、もちろん嫌いなわけでもありません。

やっぱり敬意を込めて「偉大なバンド」だと認識していますし、好きな曲や好きなアルバムはいくつもあります。

『ミュージック・ライフ』『guts』『ザ・ミュージック』など、当時の貴重な情報源だったロック雑誌にはツェッペリンの記事が載っていなかったことはなかった、と言っても過言ではないくらいでした。だから知らず知らずのうちにツェッペリンに関する知識が刷り込まれ、愛着めいたものが心に積もっていったのかもしれません。ちょうど巨人戦中心の野球中継を観ているうちに巨人ファンになってしまうように。

レッド・ツェッペリンの音楽に最初に触れたのは中学時代です。

1970年代中頃ですね。

ヨシダくんという、ロックに詳しい友人がいました。

彼にはたくさんのロックのレコードやロック・バンドについて教えてもらいました。

ヨシダくんはお母さんとふたり暮らしでしたが、お母さんが飲食店を経営されていて夜はいらっしゃらなかったので、遅い時間に遠慮せず遊びに行くことができたんですね。

彼の家には当時珍しかった家庭用ビデオ・デッキがあったり、当時のぼくの目には「たいへんなマニア」に映るくらいのいろいろなレコードがありました。

そんななかである夜聴かせてもらったのが、レッド・ツェッペリンの「胸いっぱいの愛を」のシングル・レコードだったんです。

パワフルに迫ってくるギター・リフは「かっこいい」の一言でしたが、一番ビックリしたのは、ちょっとアバンギャルドぽい中間部のフリー・インプロヴィゼイションでした。

よく分からない。

分からないんですが、その自由で常軌を逸した(と当時は思った)プレイと呪術的とも言える異様な雰囲気に、ビックリしつつも文句なく惹き込まれたんです。

たぶんその夜は、「胸いっぱいの愛を」が入っているアルバム「レッド・ツェッペリンⅡ」を借りて帰ったはずです。

「Ⅳ」(いわゆる『フォー・シンボルズ』)も、よく聴きました。

あの名曲「天国への階段」をはじめ、「ロックンロール」「ブラック・ドッグ」などの有名曲が散りばめられていたからです。

レッド・ツェッペリンといえば、ぼくとしてはまずはジョン・ボーナムのドラミングです。ズッシリとした重量感のある音色がたまらなく気持ち良いのです。「レヴィー・ブレイク」なんかがその最たるものではないでしょうか。

ブルースに影響されたハード・ロック・バンドのイメージが強く、そういう曲の中にも好きな曲はたくさんありますが、フォークとかトラディショナルの影響を吸収昇華したアコースティックな曲も大好きです。「天国への階段」はもちろんですが、「サンキュー」がとくに胸に響くんです。心に沁み入る感じがするとでも言ったらいいのかな。

ロバート・プラントの、メタリックな質感を持つ独特の歌声も印象的です。パワフルなシャウト、アコースティックな曲にもよく映える声質、攻撃的で自由度のある唱法で、半世紀を超えるロックの歴史の中でも稀有なボーカリストとして称賛されていますね。

もちろんジミー・ペイジの個性的なギターと彼が生み出す数々のギター・リフ、ジョン・ポール・ジョーンズのボトムをしっかりと支える堅実なベースがあればこそのツェッペリン・サウンドですが、スルーできないのは時折りジョン・ポール・ジョーンズの弾くオルガンやピアノの存在です。

レッド・ツェッペリンの曲の中で好きなものは、「胸いっぱいの愛を」「サンキュー」「移民の歌」「天国への階段」「ブラック・ドッグ」「時が来たりて」「永遠の詩」「レイン・ソング」などなどです。

こうしてみると、「ファン」と言われてもしかたないくらいお気に入りの曲がありますね。

今にして思うと、最初は「有名なバンドだから」「ロック通の人はみんなツェッペリンを知っているから」という軽い理由でツェッペリンのレコードを買っていたのかもしれません。またその自覚があるから好きなバンドを問われた時に「ツェッペリン」と答えたことがなかったのでしょう。

でも、思い返してみて気づいたことですけれど、やっぱり「ツェッペリンが好き」だからレコードやCDを買い続けていたんでしょうね。

【Live Information】

10月6日、ドラマーのジンジャー・ベイカーが亡くなりました。

80歳でした。

この世には音楽を生業として一生を終える、ぼくからするとある意味とても羨ましい人々がいます。

華やかな世界的なミュージシャンから場末の酒場でわびしく弾き語るミュージシャンまで、古今東西有名無名を問わず音楽で生計を立てた人はどれくらい存在したのでしょう。

多種多様な音楽の種類の中でも、まだわずか70年足らずの短い歴史しかないロック・ミュージック。

「ロック・ミュージシャンって、何歳くらいまでロック・ミュージシャンでいられるのだろう。」

これが高校くらいのぼくが抱いていた、素朴な疑問のひとつです。

当時のロック・スターの主だったところといえば、ポール・マッカートニー、ジョン・レノン、ミック・ジャガー、エリック・クラプトン、ジェフ・ベック、ロッド・スチュワート、ジミー・ペイジら、30歳台を超えたばかりか、せいぜい30歳台の半ば。あとはほとんどが20歳台でした。

そのなかで、ジンジャー・ベイカーは数少ない40の坂を越えたロック・ミュージシャンでした。

ジンジャー・ベイカーズ・エア・フォース時代

当時のぼくは、もしかすると無意識に「ロックなんて若い時だけの、一時の情熱」みたいに思っていたのかもしれないし、60歳や70歳の人間があんな大音量の派手な音楽を演奏するなんて全くイメージできなかったんです。(もちろんジャズやブルース、クラシックの世界には人生の終わりまで音楽を続けた人はいましたが)

いまでは、70歳台になっても情熱衰えず、現役で活動しているミュージシャンは珍しくありません。

反面、ここ数年ロック・ミュージシャンの訃報を目にすることが多くなってきたように思います。

グレ・フライ(イーグルス、2016年67歳で没)、ポール・カントナー(ジェファーソン・エアプレイン、2016年74歳で没)、デヴィッド・ボウイ(2016年69歳で没)、リック・ライト(ピンク・フロイド、2008年65歳で没)、グレッグ・レイク(エマーソン・レイク&パーマー、2016年69歳で没)、ジョン・ウェットン(キング・クリムゾン、エイジアetc、2017年67歳で没)、クリス・スクワイア(イエス、2015年67歳で没)。。。

「ロック・ミュージシャン」として一生を終える人が徐々に出てきたわけですね。

20世紀後半になって出現したロック・ミュージックはビジネスとしても成熟、巨大化し、ミュージシャンたちも長期に渡って経済的な恩恵を受けることができるようになったことの表れでもあります。

そして、ジンジャー・ベイカーも、(クリームの中ではジャック・ブルースに次いで)ロック・ミュージシャンとして一生をまっとうしたわけです。

(もちろん純粋にロックだけしか関わっていなかったというわけではなく、ジャズやワールド・ミュージックなど幅広く音楽と関わり続けていました)

ぼくがロックに夢中になったのは、1970年代の半ば。

当時のロック・ドラム・ヒーローといえば、なんといってもジョン・ボーナム(レッド・ツェッペリン)、イアン・ペイス(ディープ・パープル)、そしてこのジンジャー・ベイカーでした。

まだロジャー・テイラー(クイーン)もカール・パーマー(エマーソン・レイク&パーマー)も若かったなあ。サイモン・フィリップスやジェフ・ポーカロの名前がちらほら聞かれはじめたのもこの頃だったかもしれません。

クリーム再結成(2005年)

ジンジャーのドラムのバックボーンはジャズによるところも大きいですが、エリック・クラプトン、ジャック・ブルースと組んだあの伝説のロック・トリオ「クリーム」で聞かせるドラミングは、のちのハード・ロックにも大きな影響を与えています。

ジンジャーといえば、ぼくにとっては「床とほぼ水平にセットされたツイン・タム」と「ツイン・バス・ドラム」いうイメージが大きいです。

そして、どこか原始的な響きのする独特の音色やフレージング。

のちにアフリカン・リズムに傾倒したのもうなづける感じがします。

ジンジャーのドラムをよく聴いたのは、やっぱり「クリーム」の作品を通してです。

クラプトンとブルースの火花を散らすような激しいインタープレイに、さらなる燃料を投下するかのようなエネルギッシュなドラミングは理屈抜きに興奮させられました。

そして「ジンジャー・ベイカーズ・エア・フォース」。

「エア・フォース」は、ジンジャーの師であるフィル・シーメンとのツイン・ドラム、アフリカ音楽に影響されたどこか原始的・呪術的で熱いグルーブ、インプロヴィゼイション中心のクリエイティヴな演奏、などなど見どころ聴きどころがいっぱいの、魅力のあるユニットでした。

晩年のジンジャー・ベイカー

この日は、いずれも日本プロ球界で唯一である400勝と4000奪三振を記録した、球史に残る大投手・金田正一さんも亡くなりました。

音楽と野球、そのどちらも大好きなぼくにとっては、ふたりのスーパー・スターの訃報に接した、寂しい思いのする日になりました。

ぼくはクリーム、ブラインド・フェイス、ジンジャー・ベイカーズ・エア・フォースなどを通してジンジャーのドラムを聴いてきました。

1980年代以降はジンジャーのドラムを聴くことも減りましたが、2005年にクリームの再結成のニュースを聞いた時は、やはりワクワクしました。

ぼくは、ドラマーとしてのジンジャーを逐一追ってきたわけではありませんが、ジンジャー・ベイカーはロック・ドラムの源流を創りだした偉大なドラマーのひとりであると思っています。

そして、人間が「ロック・ミュージック」で生活の糧を得て一生を終えるという、それまでに存在しなかった道を切り拓いた偉大な先人のひとりである、とも思っています。

☆ジンジャー・ベイカー(Peter Edward "Ginger" Baker) 1939年8月19日生~2019年10月6日没

【ディープ・パープル(Deep Purple) 1968~1969】

ロッド・エヴァンス(Rod Evans:vocal)

ジョン・ロード(Jon Lord:keyboard)

リッチー・ブラックモア(Ritchie Blackmore:guitar)

ニック・シンパー(Nick Simper:bass)

イアン・ペイス(Ian Paice:drums)

ディープ・パープル。

いまではハード・ロックの代名詞ともなっているこの偉大なバンドは、イアン・ギラン、リッチー・ブラックモア、ジョン・ロード、デヴィッド・カヴァーデイルら多くのロック・ヒーローを輩出しています。レッド・ツェッペリンと並ぶ、ハード・ロックのパイオニアと言ってもいいでしょう。

ぼくがディープ・パープルを聴き始めたのは中学時代。すでにバンドは解散した後だったと思います。

当時のパープルのイメージは、やはり「凄腕のメンバーがそろっているハード・ロックのトップ・バンド」でした。

とくにギターのリッチー・ブラックモアに対しては、少なくともぼくの周りは「驚嘆」や「憧れ」を通り越して、もはや「尊敬」の念を込めた眼差しを送っていたように記憶しています。

「スモーク・オン・ザ・ウォーター」「紫の炎」「ブラック・ナイト」「チャイルド・イン・タイム」「レイジー」など、いまやロック・クラシックスとなった数々の名曲に加え、いわゆる第2期~第3期(1969~1975)に在籍したメンバーすべてがスター・ミュージシャンといってもいい存在感を誇っていました。

ところがパープルの第1期について語られることがほぼないのに気づいたぼくは、次第に第1期パープルに対する興味を強めてゆきます。そして、1969年までにリリースされた3枚のアルバムからピック・アップした2枚組オムニバス・アルバム「紫の軌跡(Purple Passages)」を買ってみたんです。

「紫の軌跡(Purple Passages)」 1972年

アメリカ(ビルボード)57位

これがとても良かった。

ハード・ロックを指向した第2期以降とは明らかに異質のサウンドでしたが、1960年代後半のロック界の新鮮な空気をたっぷり感じることができたからです。

粗削りですが、新しい時代の形成に伴って押し寄せてくる大きな波、あるいは逆らうことのできない瑞々しくも強いエネルギーが満載だった、と言うとおおげさでしょうか。

のちのハードなサウンドの片鱗はそこかしこに見えますが、オルガンの醸し出す雰囲気がかなり重要であるところが第2期と大きく異なるところです。

リッチーの使用ギターがストラトキャスターではなく、ギブソン社のセミ・アコースティックギターES-335であることもサウンド面での大きな違いのひとつでしょう。やや乾いた感じのトーンから繰り出すフレーズの数々からは生々しい人間味が感じられます。自分としてはとても好みな、いわが「血の通ったギター」なんです。

当時のロック界は「ニュー・ロック」とか「アート・ロック」と呼ばれていた新たな波に席捲されていました。

ジミ・ヘンドリックスやヴァニラ・ファッジ、アイアン・バタフライ、フランク・ザッパ、テン・イヤーズ・アフターなど多種多様なバンドが生まれ、独自の音楽を追求していましたが、パープルもそのうちのひとつと見られていました。とくに、同じくオルガンを重要性を特徴とするヴァニラ・ファッジとはライバル視されていたようです。

「ハッシュ(Shades of Deep Purple)」 1968年

アメリカ(ビルボード)24位 (発売当初の邦題は「紫の世界」)

パープルのサウンドの源は(当時主流だった)ブルースよりも、クラシックやトラディショナル・フォークなどからの影響が大きいように思います。

そのうえオルガン特有の音色をうまく使い、幻想的でサイケデリックな香りをもたたえていました。

当時のボーカリストであるロッド・エヴァンスの甘みと深みのバランスが絶妙な声質は、陰影に富んでいた当時のパープル・サウンドにはまことにぴったりマッチしていると思うのです。

「詩人タリエシンの世界(The Book of Taliesyn)」 1968年

アメリカ(ビルボード)38位 (発売当初の邦題は「ディープ・パープルの華麗なる世界」)

サイケデリックなイントロから鮮やかなオルガン・サウンドを主体として豪快に押しまくる「アンド・ジ・アドレス」、ボレロ風のパートを加えてヘヴィーに、かつドラマティックに迫る「ヘイ・ジョー」、オルガンのクラシカルな響きとブルース・フィーリング、そしてハード・ロックのエッセンスを融合させた「ハード・ロード」「何故ローズマリーは」、ロックンロールの醍醐味が味わえるエネルギッシュな「ハッシュ」「ケンタッキー・ウーマン」、クラシックの要素を大胆に取り込んだ「4月の協奏曲」、アフロ・ビートが独特の雰囲気を醸し出す「影を追って」、ポップな作風の中にサイケデリックな雰囲気を湛える「ワンモアレイニーデイ」「エマレッタ」など、この頃のパープルも名曲を数多く世に送り出しています。

クリームの「アイム・ソー・プラウド」、ビートルズの「ヘルプ」「恋を抱きしめよう」などを独特なほの暗さでアレンジしているところも聴きものです。

「ディープ・パープルⅢ(Deep Purple)」 1969年

アメリカ(ビルボード)162位 (発売当初の邦題は「素晴らしきアート・ロックの世界」)

「ラヴ・ポ-ションNo.9」などのヒットで知られる「サーチャーズ」のクリス・カーティス(drums, vocal)が組んだバンド「ラウンドアバウト」がディープ・パープルの前身です。

カーティスが失踪したため、ふたりのマネージャー(トニー・エドワーズとジョン・コレッタ)と、メンバーだったジョン・ロード、リッチー・ブラックモアの4人が改めて集まり、ロッド・エヴァンス(ex. The Maze)、ニック・シンパー(ex. The Garden)、イアン・ペイス(ex. The Maze)をバンドに加え、1968年3月にバンド名を「ディープ・パープル」と改めたのです。

1968年6月、ディープ・パープルはファースト・アルバムに収録していた「ハッシュ」をシングル・カットしました。「ハッシュ」は同年9月にビルボード4位のヒットを記録、これ以降彼らはニュー・ロックのホープとして活動することになります。

バンドはジョン・ロードの影響でクラシカルな路線を進み、地道に成果を上げるのですが、次第にリッチー・ブラックモアが主導権を握るようになったため、ハード・ロック指向を強めてゆきました。

その結果、ボーカリストがエヴァンスからイアン・ギランに、ベーシストがシンパーからロジャー・グローヴァーに交替し、ディープ・パープルは黄金の第2期に入ってゆくわけです。

左から ジョン・ロード、ニック・シンパー、ロッド・エヴァンス、イアン・ペイス、リッチー・ブラックモア

ディープ・パープルは1976年にいったん解散しますが、再結成した1984年から現在にいたるまで活動を続けています。

デビューから50年が経ったわけですが、第1期はそのうちのわずか2年。

しかし、ぼくの中では強烈な印象が刻まれたままなのです。

【Live Information】

10月25日、ジャック・ブルースが亡くなりました。71歳だそうです。

少しでもあんな風に弾けたら、と思っていた偉大なベーシストでした。

1950年代にロックンロールが生まれて約60年。不摂生や事故などでの急な逝去をのぞき、ロック・ミュージシャンという先の保証のない職業で寿命を終える人が、21世紀に入るとチラホラ現われるようになりました。

ロッカーというのは、時流に乗った存在というか、一生続くとは思えない「仕事」だというイメージがあったんですが、かつて自分がそう感じていたことを思い出すと、なにやら感慨深いものがあります。

ロックに染まっていたぼくの10代の頃は、大多数のロッカーはまだ20~30代。60歳以上のロッカーって、想像もできませんでした。

ところが、ポール・マッカートニーやローリング・ストーンズの連中など、70を超えてからもロックし続けるカッコイイ不良老人が、今やザラにいます。

ジャック・ブルースも、70を超えても現役として活動していたひとりでした。

子供の頃のぼくは、「オトナ」に対して、良く言えば落ち着きがあるけれど、若さやしゃれっ気や面白みはないというか、「着るものは、昼はスーツ、夜はステテコ。地味な日常を送っている」という、勝手な印象を持っていました。

でも、ぼくより一周り上くらいの世代の先輩たちは、いくつになっても家に引っ込んだりせず、やりたいことをやり続けていました。その若さが「おとな」に対して持っていたイメージを変えてくれたんだと思っています。

その先輩方の姿は、ロック・ミュージシャンが年齢を重ねてもロックすることをやめないで、アグレッシブに生き続けている姿からも影響を受けていたような気がします。

閑話休題。

ぼくがジャック・ブルースというベーシストを知ったのは、偉大なスリー・ピース・バンド「クリーム」によってです。

ブルースとジャズを大胆に消化した曲を多く生み出していましたが、いままでのブルースに比べるとポップ指向だったので、まだポップなロックばかり聴いていたぼくにもなじみやすかったです。少し背伸びをしてクリームなんぞ聴いていると、ちょっと「オトナの音楽がわかった」気になったものでした。

その中でジャック・ブルースの数々の豪快なスーパー・プレイには心底驚かされました。とくに「クロスロード」「アイム・ソー・グラッド」など、ライブ録音で聴かれる白熱のベースには心躍ったものです。

ジャックは、ロックばかりでなく、王立アカデミーでチェロや作曲を学んだ経歴を持っていたり、ブルース系のアレクシス・コーナー、R&B系のグレアム・ボンド、ジャズ系のトニー・ウィリアムスなど、さまざまなジャンルの各ユニットに加わるなど、豊富なキャリアと幅広い音楽性を持っていました。

自由なベース・ラインを繰り出す彼のスタイルから、ぼくは間違いなく大きな影響を受けました。

臨機応変なジャックのベースは、白熱したアドリブ・パートではエリック・クラプトンのギターと密接に絡み合って緊迫したインタープレイを繰り広げます。ボーカルをサポートしている時のオーソドックスなプレイも安定したものでした。

よく歌うベース・ラインの組み立てはとても新鮮でしたし、クラプトンのギターに負けず劣らずの早弾きにも衝撃を受けました。また、クリームの音楽の特徴のひとつとも言える粒立ちのクッキリした独特な音色も、唯一無比だったと思います。

ベースという立ち位置ながら、どうにか目立とうと目論んでいた当時のぼく(汗)は、やはりロック・ベースではまだ珍しかったジャックの早弾きに魅力を感じました。でもそれは、早く弾くだけではなく、結局そこにオリジナルな歌や感性があるから惹かれたんだと思います。

ちなみに、10代の頃に好きだったベーシストは、ティム・ボガート、ピート・セテラ(シカゴ)、メル・サッチャー(グランド・ファンク・レイルロード)などなど。いずれも一騎当千の個性派ベーシストで、濃くてフレキシブルなプレイが特徴です。

いま思えば、当時のぼくは目立ちたい気持ちが強かっただけですが、弾きまくればそれでいいという演奏はすぐつまらなくなってしまいました。自分なりに共演者の音に反応した、自分の感覚に忠実な演奏がどんどん面白くなっていったのは、もともと自分の中にその感覚があったのだとも思いますが、ジャック・ブルースのベースからの影響もとても大きかったと思います。

早弾きが得意なスーパー・ベーシストは、早く弾くことが素晴らしいのではなく、そこにそれぞれのベーシスト特有の歌心があふれているから素晴らしいんじゃないのかなあ、と思います。

そういう意味での、エレクトリック・ベースの革新的演奏者のひとりがジャック・ブルースだと言えるのではないでしょうか。

☆ジャック・ブルース(John Symon Asher Bruce) 1943年5月14日生~2014年10月25日没 71歳没

「音楽回顧録」のNobさんより、「好きな作曲家ベストテン」のリクエストを頂きました。「併せて、その作曲家の中で一番好きな曲も挙げていただけると嬉しいですわん」とのことです~

例によって、ポピュラー音楽の作曲者に絞ってベストテンを選んでみましょう。

名曲の陰には必ずやそれを生み出した作者がいるものですよね。歌手や演奏者にスポットが当たりがちですが、作曲者の存在も忘れてはならないと思います。というものの、選んでみた作曲家の中には自作自演、いわゆる「シンガー・ソング・ライター」が多いような気もします。

ただ、クラシックでは演奏者と並んで作曲者の存在も一般的に名が浸透してますね。ぼくは、クラシックではモーツァルト、バッハ、ベートーヴェンなどの曲が好きです。

次点 荒井由実

財津和夫

日本の誇るソング・ライターですよね。両者とも30年以上に渡って第一線で活躍し続けているのも素晴らしいです。あるピアニストに聞いたことがありますが、作曲家というのはメロディーが「湧いて」出てくるものなんだそうです。このふたりもきっとそういうタイプなんだと思います。1曲選ぶとすれば荒井由実なら「翳りゆく部屋」、財津和夫なら「心の旅」かな。いや「青春の影」も捨てがたいですね。

⑩ポール・ウィリアムス

この人もシンガー・ソング・ライターですが、自分で手がけるより、他のアーティストに提供した曲の方が知られているみたいです。ロジャー・ニコルズ(作詞)とのコンビで多くの佳曲を生み出しています。有名なのがカーペンターズの「愛のプレリュード」とか「雨の日と月曜日は」。ぼくがもっとも好きな作品は、スリー・ドッグ・ナイトが取り上げて大ヒットさせた「オールド・ファッションド・ラヴ・ソング」ですね。

⑨バート・バカラック

ジャズ・ミュージシャンが彼の曲を多く取り上げています。でも有名なのは「サンホセへの道」とか「恋よさようなら」などのポップスです。彼の作で一番好き、しかも有名なのは、カーペンターズでお馴染みの「遥かなる影」です~

ジャズ系で好きな作曲者といえば、「スターダスト」や「ジョージア・オン・マイ・マインド」を書いたホーギー・カーマイケルにも言及しておきたいと思います。

⑧ミック・ジャガー&キース・リチャーズ

いわずと知れた、ローリング・ストーンズの両輪ですね。パフォーマーとしても超一流ですが、R&Bをベースにした名曲を数多く世に送り出しています。「ホンキー・トンク・ウィメン」「ジャンピン・ジャック・フラッシュ」「ダイスをころがせ」など好きな曲は山ほどあるんですが、ここは「悲しみのアンジー」を挙げておきましょう。

⑦ジョン・レノン

激しいロック・スピリットを持っている人だと思うんですが、反面深遠なバラードも書ける、稀有な才能の持ち主だと思います。ビートルズ時代の「レヴォリューション」「ストロベリー・フィールズ・フォーエヴァー」「アイ・アム・ザ・ウォルラス」などが好きです。でも彼の曲から1曲あげろ、と言われたら、やはり「イマジン」になるかな。

⑥ジェフ・リン

エレクトリック・ライト・オーケストラ(ELO)のソングライターにしてヴォーカリスト、ギタリスト。一部ではあのポール・マッカートニー以来のメロディー・メイカー、だとまで言われている才能の持ち主です。ぼくの挙げるこの人の作品No.1は「テレフォン・ライン」だなー、やっぱり。

⑤エルトン・ジョン

この人のレパートリーも名曲のオン・パレードですね。ピアニストとしても確かな腕を持っているし、ステージングも見せてくれます。ヘンテコなメガネとか、同性結婚とか、音楽以外の話題も賑やかですが(汗)、この人の生み出すメロディーはまさに珠玉。「僕の歌は君の歌」「イエス・イッツ・ミー」「ダニエル」「ロケット・マン」・・・むむっ、1曲に絞るのは難しいですが、ここは「僕の瞳に小さな太陽」で。

④キャロル・キング

アルバム「つづれおり」はもう何度聴いたかなあ。。。1970年代からはシンガー・ソング・ライターとしても大活躍しましたが、60年代は当時の夫君のゲリー・ゴフィンと組んで、「ロコモーション」や「アップ・オン・ザ・ルーフ」、「ウィル・ユー・ラヴ・ミー・トゥモロウ」などのヒット曲を量産しています。キャロルの曲って、R&B系の人も好んで取り上げるんですよね。ぼくのキャロルのイチオシはなんといっても「君の友達」です。

③スティーヴィー・ワンダー

極彩色の絵を見ているような気持ちにさせられるスティーヴィーの名曲の数々。生まれた直後に失明したのに、まるで色を判別し、最も鮮やかな使い方を熟知しているかのようです。シンガーとしても実にソウルフル、楽器を操れば類まれなマルチ・プレーヤーぶりを発揮。「才人」とはまさにスティーヴィーのためにある言葉ではないでしょうか。「サンシャイン」「マイ・シェリー・アモール」「心の愛」など、この人のレパートリーも名曲の宝庫ですが、ここはひとつ「サー・デューク」を選んでおきましょうか。

②ポール・マッカートニー

ほんと、このお方も天才ですね~ ポップだし、ロックしてるし、意表をつく展開は面白いし、曲調はバラエティに富んでいるし。もはやポールに関しては多言を要しませんよね。歌を歌ってもしっとりバラードから迫力あるシャウトまで幅広いし。そういえば、ベースにピアノ、ギターにドラム、とこの人もマルチなプレーヤーだったんでした。ベース・ラインに関していえば、とてもメロディックなんですよね。ベーシストとしても偉大な人だと思っております。ポールのこの1曲、といえば、うーん、悩みますね~ 「ジェット」「心のラヴ・ソング」「あの娘におせっかい」・・・、えーい「バンド・オン・ザ・ラン」でどうだ~

①にして超別格 ジョン・レノン&ポール・マッカートニー

20世紀が生んだ最高の作曲チーム、とまで言われていますよね。ビートルズ時代の偉業は周知の通り。彼らの場合、1+1=2なんではなくて、1+1が4にも5にもなる、といった感じです。互いを補い合い、触発し合って多くの名曲を世に送り出しました。「好きな作曲1位」なんだから、もっとたくさんの賛辞を送りたいのですが、彼らに関しては何をどう語っても語り足りない気がします。

レノン&マッカートニーの中で一番好きな曲ですか・・・、これまた無理難題なんですよね~ 初期の「抱きしめたい」「シー・ラヴズ・ユー」から後期の「ヘイ・ジュード」「アビイ・ロードのB面のメドレー」などなど候補はたくさんあるんですが、ぼくの個人的思い入れが強い「レット・イット・ビー」をマイ・フェイヴァリットに挙げておきましょう。

いや~、ジャズだとコール・ポーターやジョージ・ガーシュウィン、セロニアス・モンクも好きだし、ポップスだとポール・サイモンとかジョージ・ハリスン、ビリー・ジョエルも捨てがたかったです。日本だとやはり桑田佳祐とか筒美京平などを忘れてはならないでしょう。

このランキングも思い出しながら書いてみたのですが、ひょっとすると意外な大物を忘れているような気もします。でも作曲家別に好きな曲を思い出していくという作業もなかなかに楽しいものでした。

このネタを下さったNobさん、どうもありがとうございました~(^^)

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

ここ最近、Nobさんのところやイチロー・SUZUKIさんのところで記事になっているのが「好きな歌手ベスト・テン 男性篇&女性篇」です。

楽しそうな企画なので、ぼくもさっそくそれに乗っかってみました~(^^)

男性篇

①ポール・マッカートニー(ビートルズ、ウィングス)

以下順不同

フレディ・マーキュリー(クイーン)

スティーヴィー・ワンダー

沢田 研二

フランク・シナトラ

ドン・ヘンリー(イーグルス)

尾崎 豊

スティーヴ・ペリー(ジャーニー)

忌野 清志郎(RCサクセション)

ジョン・レノン

*番外…ボズ・スキャッグス、デヴィッド・ボウイー、ミック・ジャガー、イアン・ギラン、ロバート・プラント、などなど。

女性篇

別格 ジャニス・ジョプリン

以下順不同

カルメン・マキ(カルメン・マキ&OZ)

カレン・カーペンター(カーペンターズ)

美空 ひばり

アニタ・オデイ

吉田 美和(ドリームス・カム・トゥルー)

ちあきなおみ

アレサ・フランクリン

クリッシー・ハインド(プリテンダーズ)

キャロル・キング

番外…山根麻衣、スージー・クアトロ、シルヴィ・ヴァルタン、グレース・スリック、ジョニ・ミッチェルなどなど。

一応、あくまで「歌い手」としてぼくの琴線に触れたかどうか、というところを基準にしてみました。

男性篇は番外にロック界の大スターが集ってしまいましたが。。。

ポールは甘いバラードからハードなロックンロールまで幅広く歌いこなせ、しかも聴いているこちらに好感を抱かせてしまうようなマジックを持ってますね。

シナトラ御大の圧倒的存在感は、まさに彼が大スターであることを示していますよね。フレディもステージングからして他の歌手よりひとランク違ってましたよね。ダイナミックかつシアトリカルなステージ、魅力たっぷりでした。

スティーヴィーの歌は、曲もそうだけど、とにかくカラフル。いろんな鮮やかな色の数々が浮かんで来ます。

日本代表はジュリー。歌の表現力、色気、スター性とも文句なしではないでしょうか。

尾崎豊は、自分の身を削るような、悲痛な叫びが聴こえてくるような歌ですが、そこに共感を覚えます。歌に命をかけていたんではないでしょうか。

「ボス」こと忌野清志郎、ガンから復活してくれましたね~(^^)R&Bに深く傾倒した彼の歌とステージングは実に個性的です。

ドン・ヘンリーの甘く切ない声、相変わらずレディー・キラーぶりを発揮しているようですね。

スティーヴ・ペリーは飛翔感のある、伸びやかな高音が魅力です。

そしてジョン・レノン。いつもどこかトンガッたまま駆け抜けていったような気がしますね。ビートルズで最もロック・スピッリトを持っていたのは彼ではないでしょうか。

女性篇、ジャニスは別格です!まさにブルーズを歌うために生きてきた女性。派手なパフォーマンス、潰れかけた声での魂のシャウト。どこをとってもカッコいいです~

カルメン・マキは日本の女性シンガーの中で最も好きです。叙情的な歌も歌えば、ワイルドにキメたハード・ロックで聴衆を圧倒する、ヴォーカリスト中のヴォーカリストだと思ってます。

カレン・カーペンター!彼女の声はポップス界の至宝です。ほどよい甘さ、ほどよい深み、抜群の歌唱力と表現力。未だにファンが多いのも頷けます。

アニタ・オデイは映画「真夏の夜のJAZZ」で観て、いっぺんに大ファンになりました。バンドを手玉にとって自由自在に曲をリードしてゆく「おきゃん」なアニタ姐さん、可愛らしくもありました。驚異的なタイム感覚にも驚かされましたよ~

ひばり嬢は、亡くなる少し前にテレビで観た「川の流れのように」を聴いて、鳥肌が立ちました。とにかくうまい!感情移入がハンパじゃない。とにかく凄い歌手だと思います。歌のうまさでゆくと、吉田美和嬢なんかもかなりのものですよね。難曲を柔らかくサラリと歌うその実力、もっともっと評価されても良いと思います。ちあきなおみさんの歌は、何と言うか演劇を観ているような気がします。彼女の歌への入り込み方もなまなかじゃないですよね~

アレサ・フランクリンは「ブルース・ブラザース」でもお馴染みですね。ド迫力のR&Bシンガーですが、バラードを歌っても絶品だし、なんといってもゴスペルを歌う時の圧倒的声量と、神に全てを委ねて奔放に歌っているその姿勢には背筋に電気が走ります。

80年代のロック界を疾走したプリテンダーズの看板娘、クリッシー・ハインドの持つロック・スピリットもまばゆい光を放っています。「クリッシー姐さん」と呼ぶ方が親近感が湧くかも~

キャロル・キングの歌は、派手さはないんですが、じんわりと温かみが伝わってきます。いわゆるソウルフルなものなんですね。

こうしてみると、ぼくのセレクトは1970~80年代に集中しているような気がします。かつての名歌手を超えるような存在が未だに現れないのか、ぼくの好みが1980年代でストップしているのか・・・(汗)

でもあれやこれやと考えていると楽しかったですよ。

この後もお気に入りギタリストとかピアニストとかやってみようかな(^^)

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

としましたMINAGIです。

としましたMINAGIです。今日の昼ごろ、ふと「ベース弾き始めてから何年経つかなぁ…」とイキナリな感慨にしばしふけってみました。理由はないのです。前触れもなく、なんでそんなこと突然考えたんだろう、ボクってば。無意識に死期でも悟ったのか…。

でも忘れてたことを思いだしたり(アイツと組んでたな~とか、コイツとはオンナのコ取り合ったな~とか)して、懐かしい気分を少々味わえたかもしれません。(たしか死の直前には過去が走馬燈のように思い出される、と言いますが…、まさか、もしや…)

で、その頃どんなベーシストが好きだったかなぁ、ということも思い出してみたのです。

実をいうと、手放しで「好き」と言えるベーシストには未だに出会っていません。条件つきなら何人もいるんですが。「手本にしたいベーシスト」はたくさんいます。でも、残念ながら、「手本」イコール「好きなベーシスト」ではないのです。世の中うまくいかないもんですね~。

でもその頃は弾き始めたなりに「カッコいいな~」と憧れたプレーヤーが何人かいました。その名を挙げてみよう~~というのが今日のお題です。前置きながいですね~

ジャック・ブルース……いわずとしれた「クリーム」のベーシスト。エリック・クラプトンのギターソロに縦横無尽に絡んでいく彼のプレイ、「ベースとは ルートと5度を 弾くもんだ」(MINAGI詠めり)と思っていたぼくには衝撃でした。

ジャック・ブルース

ジャック・ブルースティム・ボガート……ベック・ボガート&アピスを聴いてまたもやクリビツテンギョウ、いやビックリギョウテン。こんなの弾けん!!と思ったものです。思っただけで、すぐに弾こうとしてみる当時の無謀なボクでした。ジャック・ブルース並み、いやそれ以上の早弾きでした。

ティム・ボガート

ティム・ボガートジョン・ポール・ジョーンズ……ジミー・ペイジの相方というだけでロック・ベーシストの最高峰だと思ってました。キーボードも兼ねている、っていうのにまた意味もなく憧れてましたよ。

ジョン・ポール・ジョーンズ

ジョン・ポール・ジョーンズメル・サッチャー……グランド・ファンク・レイルロードのベーシスト。ライヴ・アルバムでのブリブリ唸る低音が気持ち良く思えたものです。

メル・サッチャー(ジャケット中央)

メル・サッチャー(ジャケット中央) ピート・セテラ……シカゴの初代ベーシスト。ゴリゴリのブラス・ロック時代の彼のベースはとにかくよく動くという印象があります。けっこうこれはマジメに参考にさせて頂きました。

ピート・セテラ

ピート・セテラ 当時はジャズのこともよく解っていないし、ロック小僧だったし、エレキ・ベースしか弾いてなかったので、偉大なのは以上のようなプレーヤーだけなんだと思い込んでいたフシがあります。

そして挙げてみたプレーヤーの演奏から解ること。

①早弾きをしようとする

②音数を多くしようとする

③ベースラインを派手にしようとする

つまり、「ベースのくせに目立つ」 ってことですが、

こ、これは…、、、今の自分……

三つ子の魂百まで っていう諺の意味がよーく分かりました・・・。

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

今夜はサイモン&ガーファンクルの気分です。

やらなきゃならないことが結構立て込んでいるし、ほかにもいろいろな理由が重なって、ふと気づくと精神的な余裕が少なくなっている。

でもそういう時に彼らの歌声を聴いていると、雨雲に覆われているような今の重苦しい気分が不思議とおさまってくるんです。アコースティック・ギターの音色は苛立ちを静めてくれる。すがすがしいハーモニーは、気持ちよい今日の秋空のようです。

「明日に架ける橋」「ボクサー」「アイ・アム・ア・ロック」「早く家に帰りたい」「冬の散歩道」などがぼくのお気に入りの曲なんです。

シンプルさと斬新さが同居しているサウンドと、美しいメロディは、心安らぐものがありますね。

歌詞の良さも忘れてはならないと思います。人生や社会に対して疑問を投げかけているような内容のもの、結構目につきます。これらには強烈なメッセージが込められてはいますが、奥底にはさらりとした優しさが感じられるのです。

「パセリ セージ ローズマリー アンド タイム」(1966年)

愛や友情に絶望を感じて『ぼくは岩、ぼくは島。なぜなら岩は苦痛を感じないし、島は決して泣きはしないから』と歌った「アイ・アム・ア・ロック」。青春時代に襲われた疎外感や孤独感を思い出します。

旅に明け暮れるシンガーが我が家を想って、『家、それは心の隠れ家。好きな音楽があり、愛する人が静かにぼくを待っていてくれる(早く家に帰りたい)』とつぶやきます。

「ブックエンド」(1968年)

何ものにもとらわれない自由な気持ち。人生っていいもんだね。『人生よ、君が好きだ。何もかもがグルーヴィーさ(59番街橋の歌)』

冬の街角の景色と現代生活を重ね合わせて描いた「冬の散歩道」。『自分の可能性を捜すうちに僕がどうなってしまったかをごらん。僕はなかなか満足しなかった。あたりを見回せば木の葉は茶色になり、空はどんよりした冬の影に霞んでいる』

「明日に架ける橋」(1970年)

生きることに疲れている時、暗闇に覆い包まれる時、僕が味方になり、身代わりになってあげよう。『荒れた海に架かる橋のように、僕はこの身を横たえよう(明日に架ける橋)』

賑やかな場所は裏に疎外感が潜んでいたりします。おおぜいの人が行きかうところが必ずしも賑やかだとは限りませんよね。寂しさを抱えた人がたくさん集うことが、逆に孤独感を浮き彫りにさせていることもある、という気がします。例えば、そういう寂しさを優しい目で見つめているのが、サイモン&ガーファンクルの歌詞であり、曲である、と思うんです。

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

エレクトリック ライト オーケストラ

主なメンバー(1976~1980)

☆ジェフ・リン(vo,g,keyb,)

☆ベヴ・ベヴァン(drs,per)

☆リチャード・タンディ(keyb)

☆ケリー・グロウカット(b)

☆ミック・カミンスキー(violin)

☆ヒュー・マクドウェル(cello)

☆メルヴィン・ゲイル(cello)

今朝起きてふと、「今日はELO(エレクトリック・ライト・オーケストラ)の記事を書~こう」と思いました。深い意味はないんです。ただ、ふとそう思っただけなんです。この前ELOのアルバムをまとめて3枚買ったからかな。

2~3年前にはテレビ・ドラマ「電車男」のテーマにELOの曲が使われてたりもしたんですよね。

ELOの歴史はとても長いです。浮き沈みの激しいショウ・ビジネス界にありながら、1969年の結成以来、活動休止期間をはさんで、20年以上もトップ・バンドのひとつとして君臨しました。

ぼくは中・高校時代にELOをよく聴いていました。きっかけは単純。ロック界には珍しい、弦楽器を含んだ編成に興味を覚えたんです。クラシカルなサウンドだろうと推測していたんだけど、予想に反してとにかくポップでした。そしてその親しみやすい、そしてどことなく郷愁を誘うきれいなメロディがとっても好きだったんですね。

ぼくがよく聴いたのは1970年代後半の作品です。アコースティックな部分と最先端のエレクトリックな技術がとてもバランス良く接しているので、聴いていて心地よいし、今でも新鮮に感じるのです。

ドライブ中に車の中で聴くのもいいし、友達を部屋によんでにぎやかに過ごす時のBGMにもいいし、夜ひとり部屋でしみじみ浸るのもいい。

中でもぼくが好きな曲は、

「テレフォン ライン」

「ターン トゥ ストーン」

「哀愁のロッカリア」

「タイトロープ」

「コンフュージョン」

「シャイン ラヴ」

などなどです。

「オーロラの救世主」(1976年)

「アウト オブ ザ ブルー」(1977年)

「ディスカヴァリー」(1979年)

ELOのリーダーであるジェフ・リンは、のちにトラヴェリング・ウィルベリーズを結成。また、プロデューサーとしても大活躍しています。

ジェフ・リン

ジェフ・リンは、ELOの曲のほとんどを書いていますが、彼はあのポール・マッカートニーにも匹敵する、ポピュラー音楽界最高のメロディ・メーカーのひとりではないでしょうか。

エレクトリック・ライト・オーケストラ『テレフォン・ライン』

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

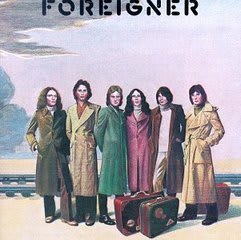

「フォリナー」。1976年に結成され、翌77年にデビュー。

このバンドも、もう30年選手なんだなあ。

昨日もBook OffでCDを捜索していたところ、フォリナーのセカンド・アルバム『ダブル・ヴィジョン』を見つけたので買ってまいりました。

産業ロックの代表格のように言われ、あまり音楽的に語られることが少ないように感じるのだけれど、ぼくにとっては好きなロック・バンドのひとつでした。

とくにデビュー作から4作目までが大好きで、当時の乏しいお小遣いをやりくりしてこの4枚のレコードを揃えたものです。

『Foreigner』(栄光の旅立ち 1977年)

『Double Vision』(ダブル・ヴィジョン 1978年)

デビュー当時は、元キング・クリムゾンのイアン・マクドナルドと元スプーキー・トゥースのミック・ジョーンズが中心となって結成した英米混合のスーパー・グループということで、メディアからもたいへんな注目を浴びていたようです。

プログレッシヴ・ロックの雄であるクリムゾンと、ブルース色の濃いヘヴィ・ロック・バンドだったスプーキー・トゥースのエッセンスが合体するとどういう音になるのだろう、などと興味を抱いていたのを覚えています。

ひょっとして今までにないような難解なサウンドになるのでは、などと予想していましたが、それは見事に外れました。

ポップで、メロディーを重視したストレートなロック・サウンドで、ドラマティックな曲構成がカッコいいんです。

ルー・グラムのやや高音で表現力に富んだヴォーカルが素晴らしい。

「英米混合バンド」ということが実際音にどういう影響をもたらすのか、ということにも興味を持っていましたが、音楽的主導権はミック・ジョーンズ(g)が持っていたようです。彼の書く曲は、ブリティッシュ・ロックをほどよく洗練させていて、とても親しみやすいものが多い。

3作目まではハードでポップなカラーを前面に出していましたが、「4」では当時のニュー・ウェイヴの要素を積極的に取り込んでクールな味わいをも出し、新境地を拓くことに成功しています。

『Head Games』(ヘッド・ゲームス 1979年)

『4』(フォー 1980年)

ぼくの「フォリナー」の愛聴曲は、

『Feels Like The First Time』(衝撃のファースト・タイム)

『Dirty White Boy』(ダーティ・ホワイト・ボーイ)

『Juke Box Hero』(ジューク・ボックス・ヒーロー)

『Double Vision』(ダブル・ヴィジョン)

『Head Games』(ヘッド・ゲームス)

『Waiting For Girl Like You』(ガール・ライク・ユー)

などなど、です。

ヴォーカリストのルー・グラムが脱退と加入を繰り返しているフォリナーですが、ミック・ジョーンズが支柱となってバンドは維持されているようです。メンバー・チェンジもひんぱんに繰り返されています。2005年には新しいヴォーカリスト、ケリー・ハンセンが加入したというニュースを耳にしました。また、現在のドラマーは、あのジョン・ボーナム(exレッド・ツェッペリン)の息子のジェイソン・ボーナムが務めているらしいです。

2002年に13枚目のアルバムとして発表された「グレイテスト・ヒッツ」以来の新譜をそろそろ聴いてみたいものですね。

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

「プログレッシヴ・ロック(Progressive Rock)」というジャンルがあります。

これは日本特有のジャンル分類法だ、ということを聞いたことがありますが、実のところはどうなのでしょうか。

それはさておき、「プログレッシヴ」とは、前進的とか、進歩的などの意味を持つ言葉です。文字通り、他のジャンルとの積極的な融合や、芸術性の強調などが図られた1970年前後からは、前衛的なロック・アルバムがたくさん発表されました。

ある意味「フュージョン(Fusion)」のはしり、と言えるかもしれません。

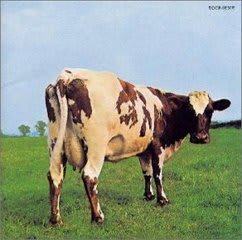

それら創造的なグループのひとつがピンク・フロイドです。

ちょっと変わったこのグループ名は、ピンク・アンダーソンとフロイド・カウンシルという、ふたりのブルース・シンガーの名に由来しているのだそうです。

左からリック・ライト(keyb,vo)、デイヴ・ギルモア(g,vo)、ニック・メイスン(drs)、ロジャー・ウォーターズ(b,vo)

1965年ロンドンで結成され、66年頃に本格的な活動を開始。サイケデリック一色だった当時のアンダーグラウンド・シーンに受け入れられます。

68年、グループの感性の柱だったシド・バレット(g)に代わり、デイヴ・ギルモアが加入します。 この後は、芸術家肌のロジャー・ウォーターズ(b)を中心に活動を続けることになります。

87年にロジャー・ウォーターズが脱退してソロとなり、バンドは事実上解散しました。

2005年、「ライヴ8」のため、81年のロンドン公演以来、24年ぶりに四人そろってステージに上がりましたね。これは朝日などの一般紙でも報道されたので、懐かしく思った人もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

フロイドは、「総合的に音楽を捉えた実験集団」と言い換えることも可能なグループです。いち早くライティング・システムやスライドをステージで使用するなど、視覚的な要素を重視しました。また、録音機材や音響装置を駆使して得られる音響効果も成果をあげています。

音楽面でも、例えばコラージュするように音を使ったり、フリー・ジャズにも通じる手法を用いたりするなど、前衛的な色合いが強く出ていますし、発表するアルバムにはほとんど必ずトータルなテーマを持たせ、つねに社会問題を含めたさまざまな問題を提起し続けています。

イマジネーション世界とメッセージを同等に表現しているわけですね。

このように、ピンク・フロイドは「ポップ」からは対極にあるグループです。しかし、それにもかかわらず、なぜそのような実験的グループが結成から40年もたった今でも聴き続けられているのでしょうか。

「原子心母(Atom Heart Mother)」(1970)

「おせっかい(Meddle)」(1971)

『実験的=難解』というイメージがあります。しかし、実験的かつ抽象的グループでありながら、実はピンク・フロイドの曲には、とてもメロディアスなものがたくさんあるのです。

そして、アルバムを通して聴くと、フロイドそのものとしかいいようのない独特の空気・雰囲気にいつも包まれます。ブルース色を残した幻想的曲調は、聴き手を異空間へ連れて行ってくれるのです。これ、一種の環境音楽と言えなくもないかな。

たしかに初期の頃は「感性だけが先走っている」と評されたこともありましたが、製作を重ねるごとに洗練され、ビジョンが明確になり、きちんと計算された音を出していると思います。

「狂気(The Dark Side Of The Moon)」(1973)

かつては彼らの演奏力に言及する人も多くいました。たしかに惚れ惚れさせられるような技術を聴くことはできませんが、彼ら自身の音楽を表現をするだけの技術は最低限備えています。弾きまくることは、ピンク・フロイドの音楽を構築することとあまり関係がないようです。

ただ、四人のプレイは、それほど派手ではないにしても、それぞれが充分個性的であるとは言えるでしょう。(驚いたのは、ドラムのニック・メイスンが、あの個性的ジャズ・ピアニストのカーラ・ブレイと組んでアルバムを発表していること、ですね)

「炎(Wish You Were Here)」(1975)

「アニマルズ(Animals)」(1977)

70年代のこの5枚がぼくの一番よく聴くフロイドです。と言っても、他のアルバムを一切聴かないというわけではなくて、もっともよく聴くのがこの5枚、ってことです。

アルバム・ジャケットはヒプノシスの製作です。素晴らしいジャケットもフロイドのアルバムには欠かせません。

なかでも、「狂気(The Dark Side Of The Moon)」は足掛け15年、741週にわたってビルボードのアルバム・チャートにランク・インされたほどの驚異的な売り上げを記録しており、「ロック史上に残る不滅のアルバム」と評価されていることで有名ですね。

不思議な空気にひたりたい時は、みんなが寝静まった夜更けにピンク・フロイドを聴くといいかもしれません。

人気blogランキングへ←クリックして下さいね