【Live Information】

こどものころに思い切りやってみたかったけど、親にさせてもらえなかったこと。

夜更かし。

お菓子を飽きるほど食べる。

冬のアイスクリーム。

台風が来る時に、懐中電灯やおもちゃや本を持って押し入れにこもる。(これはそこまで怒られることじゃなかったけど、度が過ぎると押し入れからツマミ出された)

日が暮れても遊びたおす。

そして、屋根にのぼる。

ぼくが生まれ、幼稚園くらいまで住んでいた家は、2階に物干し場があり、そこから1階の屋根にあがることができました。

でも屋根の上によじのぼろうとすると、決まって「雨漏りがする!」と父に叱られたものです。つまり「屋根がいたむじゃないか」ってことですね。

屋根にあがろうとするとなぜか必ず見つかるので、目的は達成できないままでした。

屋根に上ろうとする皆木秀樹1歳2ヵ月。なぜかこの時の父は、叱るどころか面白がって写真を撮っていたそうです

屋根の上って気持ちいいんだろうな・・・。

屋根の上の景色を体感してみたかったな・・・。

いま思えば子どものぼくは、屋根の上に「憧れ」のような気持ちを抱いていたのです。

「ドラえもん」には、のび太が屋根の上で昼寝したり、星空を見たり、ドラえもんに話を聞いてもらったりする場面がたくさん出てきます。

「ベニー・グッドマン物語」には、屋根の上ではありませんが、ベニー少年が悩んでいる時は屋上でクラリネットを吹いている、という場面が出てきます。

「バックドラフト」では、カート・ラッセル演じるスティーブンに、別れた妻ヘレンが「あなたが屋根の修理をするのは何かがあった時ね」と言う場面があります。

みんな、心に何かを抱えている時は屋根に上りたくなるのですね。

「アップ・オン・ザ・ルーフ」は、ドリフターズの歌によって世に出ました。

1962年にリリースされたこの曲は、ビルボードで5位にまで上昇するヒットを記録しています。

作詞はジェリー・ゴフィン、作曲は当時のゴフィン夫人であるキャロル・キングです。

キャロルの代表作のひとつでもあります。

キャロル自身は、彼女のファースト・ソロ・アルバム『ライター』でセルフ・カヴァーしていますが、ぼくはキャロルのヴァージョンがとても好きです。

気持ちが洗われるような気がするからです。

1970年夏、友人のジェイムス・テイラーのツアーにピアニストとして参加していたキャロルは、彼女の母校でもあるクイーンズ・カレッジでのライブ直前に、ジェイムスから「アップ・オン・ザ・ルーフを歌ってくれよ」といきなり切り出されました。

人前で歌うのがどうしてもいやだったキャロルはきっぱりとそれを断りましたが、ステージ上でジェイムスに「ピアニストのキャロル・キングは数々のヒット曲を生み出している作曲家でもあるんだけれど、実は彼女はこの大学の同窓生なんだ」と紹介され、いやでも歌わざるを得なくなりました。

そして聴衆は、歌い終えたキャロルに惜しみない拍手を送りました。

これがきっかけとなり、以後のキャロルは、作曲、ピアノ、歌をこなすソロ・アーティストとして活躍することになるのです。

ピアノとギターで織り成すシンプルなサウンドのうえに流れる、優しく誠実なキャロルの声。

心に刺さっていた棘がいつの間にか抜け、微かな笑みの宿った眼差しを注がれているような、そんな気持ちになります。

ストリングスとパーカッションからも温かみがこぼれているんだなあ。

フォーク・ソングのような自然な味わいがありながらも、適度に洗練されたメロディーは、キャロルならではのほんのりとしたフレンドリーな空気に満ちています。

ちょっと感傷的で、ちょっとゴスペルの雰囲気もあったりして。

王侯貴族の食卓に見られるような豪華な料理ではないけれど、まるで友だちを招いた時に作る「喜んでもらえるよう、贅沢ではないけれどあれこれ考え吟味した家庭料理」のようです。

「この世のいろいろなことで落ち込みそうになると、人と顔を合わせることがいやになると、わたしは屋根の上にあがるの」

「打ちひしがれて疲れ切っているときは、空気が新鮮な屋根の上にあがるの」

「夜になると素敵な星のショーをわたしと一緒に見ることができるのよ」

「屋根の上ではすべてが素晴らしいのよ、だからダーリン、一緒に屋根の上にあがりましょう」

歌詞には、ひとが屋根の上にあがりたがる理由が分かりやすく、少々ロマンティックに描かれています。

「わたしと一緒に屋根に上がってみようよ」・・・

想像するとちょっぴり胸が「キュン」とします。

大好きな人と夜空を眺めながら過ごす屋根の上、それは全ての憂いが消えた星明かりに照らされている楽園なのです。

落っこちないようにしなくちゃね。

<歌 詞>

<訳 詞>

◆アップ・オン・ザ・ルーフ/Up on the Roof

■歌

キャロル・キング/Carole King

■初出

1962年9月17日(歌:ドリフターズ/The Drifters)

■作詞

ジェリー・ゴフィン/Gerry Goffin

■作曲

キャロル・キング/Carole King

■プロデュース

ジョン・フィッシュバック/John Fischbach

■録音メンバー

キャロル・キング/Carole King(vocal, piano, backing-vocals, arrangements)

ダニー・コーチマー/Danny Kortchmar(acoustic-guitar, electric-guitar, conga)

ジェームス・テイラー/James Taylor(acoustic-guitar)

チャールズ・ラーキー/Charles Larkey(bass)

ジョエル・オブライエン/Joel O'Brien(percussions)

■収録アルバム

ライター(1970年)/Writer

■チャート最高位

1963年週間シングル・チャート ドリフターズ・・・アメリカ(ビルボード)5位

1968年週間シングル・チャート クライアン・シェイムズ・・・アメリカ(ビルボード)85位

1970年週間シングル・チャート ローラ・ニーロ・・・アメリカ(ビルボード)92位

1979年週間シングル・チャート ジェームス・テイラー・・・アメリカ(ビルボード)28位

1995年週間シングル・チャート ロブソン&ジェローム・・・イギリス1位

The Dorifters『Up On The Roof』 James Taylor『Up On The Roof』

【Live Information】

ふと気づけば、ぼくもいままでの人生を振り返って感慨にふける年頃になりました。

人の生き死には自然なことだし、いずれは自分に順番が回ってくるものだと思っているのですが、今年は若い頃に身近に感じていた方々の訃報がいつもよりとても多いような気がしています。

ざっと書き出してみると、

1月10日 ジェフ・ベック(ギタリスト)

1月11日 高橋幸宏(「サディスティック・ミカ・バンド」「YMO」のドラマー)

1月18日 デヴィッド・クロスビー(「クロスビー、スティルス、ナッシュ&ヤング」のヴォーカリスト)

1月24日 門田博光(プロ野球選手 南海、オリックス、ソフトバンクに在籍 通算567本塁打は日本プロ野球史上歴代3位)

1月27日 フロイド・スニード(「スリー・ドッグ・ナイト」のドラマー)

1月28日 トム・ヴァーレイン(「テレヴィジョン」のギタリスト、ヴォーカリスト)

1月29日 鮎川誠(「シーナ&ザ・ロケッツ」のギタリスト)

2月5日 貴家堂子(『サザエさん』のタラちゃん役で有名な声優)

2月8日 バート・バカラック(作曲家)

2月13日 松本零士(漫画家 作品に『宇宙戦艦ヤマト』『男おいどん』など)

2月22日 笑福亭笑瓶(落語家)。。。

「えっ!?」という声がこれだけ立て続けに出たことは、記憶にありません。

でも落ち着いて考えると、これは年々亡くなる方々の世代に自分の年齢が近づいてきているからなんですね、きっと。

同じ時代を生きた時間が長くなればなるほどそういう方々から受ける影響は大きくなり、より身近に感じるようになるのは当然のことです。だからこそ、自分が年齢を重ねるにつれ、訃報に接する時の衝撃や悲しみが大きく深くなるのだと思います。

それにしても立て続けすぎな気がします。

訃報を聞くたびに思い出す、亡くなった方の記憶、そしてその頃の自分。

思いは、かつての日々に自然に重なります。

人生を振り返るのによくなぞらえられるのは、「道」や「川の流れ」、時には「アルバム」だったりします。

サイモン&ガーファンクルの「ボクサー」の歌詞に出てくる主人公も、自分の過去を振り返っています。

「貧しい少年が、現実から逃れようとかすかな希望を持ってニューヨークへやって来るが、時を経た今は『懐かしい故郷へ帰りたい』と願っている」という歌詞です。

しかしクライマックスに差し掛かると、

「開拓地にひとり立つボクサー。自分に打撃を与えたグラブの一撃を決して忘れない。彼は怒りと恥辱の中で『俺はやめる。もうたくさんだ』と叫ぶ」と歌っています。

そして最後は、

「だが、その戦士は今もまだ戦い続ける」という言葉で締めくくられているんです。

倒れてもくじけても、何度でも立ち上がる。

まさに人生ではありませんか。

歌詞の主人公がボクサーなのではなくて、「この世で生きる人すべてがボクサーであり、戦士であり、人生と戦い続けるファイターなのだ」と歌っているのだと、ぼくは思っています。

勝ち続ける人を見ると元気が出ます。

でも、負けても負けても立ち上がる人を見ると、勇気が出てくるのではないでしょうか。

劇的な演奏を演出しているのは、ジョー・オズボーン(bass)、ハル・ブレイン(drums)ら「レッキング・クルー」と呼ばれる腕利きセッション・ミュージシャンたちです。

アコースティック・ギターのきれいなアルペジオと、ポール・サイモンとアート・ガーファンクルによる澄んだハーモニーで曲ははじまります。

爽やかで、ほのかな土の香りと温かみのあるサウンド。

清楚ですらあります。

典型的なアメリカン・フォーク・ソングのような出だしです。

しかし、歌詞と歌詞をつなぐ「ライラライ」の部分は一転してマイナー調。

辛い現実、嘆き、絶望。

主人公の、遠ざかることはできるけれど逃げることはできない、いうなれば彼の人生の「足枷」を表しているのかもしれません。

この部分の「ダーン」という、深いリバーブがかかった印象的な打楽器音は、ボクサーのグローブとグローブが激しくぶつかり合うさまを表しているのだそうです。

宗教音楽を思わせるような間奏の美しい音色は、ペダル・スティール・ギターとトランペットをミックスしたものです。

最後の、延々と続く「ライラライ」のリフレイン。

次第に厚みを増すストリングスと、地鳴りのようなバス・ハーモニカや打楽器。

荒れる夜の海のような、暗さや激しさをかき立てます。

まるで、打たれ続け、倒れゆくボクサーのようでもあります。

しかし、最後に訪れる、ひとすじの光のような、清らかなアコースティック・ギターの音色。

これが主人公の、いや、ボクサーのように倒れては立ち上がる人すべてへの救いのように思えてならないのです。

ポール・サイモンの人生観が現れたと言われている名曲です。

人生の終盤にさしかかりつつあるぼくも、まだまだ力尽きて倒れるわけにはいきません。

何度でも立ち上がってやる、という気持ちは持ち続けていたいです。

<歌 詞>

<訳 詞>

◆ボクサー/The Boxer

■シングル・リリース

1969年3月21日

■歌・演奏

サイモン&ガーファンクル/Simon & Garfunkel

■作詞・作曲

ポール・サイモン/Paul Simon

■プロデュース

ロイ・ハリー、ポール・サイモン、アート・ガーファンクル/Roy Halee, Paul Simon, Art Garfunkel

■録音メンバー

ポール・サイモン/Paul Simon(vocals, acoustic-guitar)

アート・ガーファンクル/Art Garfunkel(vocals)

-------------------------------------------------------------------

フレッド・カーター・ジュニア/Fred Carter Jr.(electric-guitar, acoustic-guitar, dobro)

カーリー・チョーカー/Curly Chalker(pedal-steel-guitar, piccolo-trumpet)

チャーリー・マッコイ/Charlie McCoy(bass-harmonica)

ジョー・オズボーン/Joe Osborn(bass)

ハル・ブレイン/Hal Blaine(drums)

■収録アルバム

明日に架ける橋(1969年)/Bridge over Troubled Water

■チャート最高位

1969年週間シングル・チャート アメリカ(ビルボード)7位 イギリス6位 オランダ2位 スウェーデン5位 オーストラリア8位 オーストリア9位 ニュージーランド9位

【Live Information】

ここ何年かのあいだに、ミュージカルと関わる機会が何度かありました。

昨年は横山由和氏作の「夢の降る街」が岡山市民会館で上演されましたが、このミュージカルのバンドメンバーも務めさせていただきました。

それがきっかけで、ミュージカルについていろいろなお話を伺うことができたり、ミュージカルに対する興味が多少なりとも湧いてきたりしています。

その影響で、あのミュージカルの名作「サウンド・オブ・ミュージック」をやっと観る気になり、昨年夏に、ようやくというか、恥ずかしながらというか、初めて観た次第です。

ミュージカルを敬遠するその大きな理由のひとつとして、「唐突に歌い始める」というのがあります。

かくいうぼくも、それが今まで積極的にミュージカルを観ようとする気持ちにならなかった一番大きな理由です。

でも実は小学生の時に、何気なくつけたテレビで「王様とわたし」がたまたま放送されていて、なんとなく見ているうちに、ユル・ブリンナーの存在感のすごさと、それに対して一歩も引けを取らないデボラ・カーの演技に惹き込まれてしまい、結局最後まで見てしまったことがあります。

ということは、「ミュージカル」という形態をつまらなく感じたのではなく、やっぱり「良い作品は良い」ってことなんでしょうね。

最近観たミュージカルが、「ザ・グレイテスト・ショーマン」です。

有名な「リングリング・ブラザーズ・アンド・バーナム・アンド・ベイリー・サーカス」の創設者である興行師P.T.バーナムの半生が描かれています。

「ネヴァー・イナフ」は、「ザ・グレイテスト・ショーマン」の劇中に登場する、極上のバラードです。

このミュージカルに使われている曲の全てを作詞作曲したのは、ベンジ・パセックとジャスティン・ポール。

このふたりは、「ラ・ラ・ランド」で2017年アカデミー賞の楽曲賞を受賞したほか、2018年には大ヒットしたブロードウェイ・ミュージカル「Dear Evan Hansen」でトニー賞作曲賞とグラミー賞ミュージカル・シアター・アルバム賞を受賞している、まさに今ノリにノッているコンポーザー・チームです。

バーナムは、いわゆる見世物小屋(フリーク・ショウ)で、特異な姿をしているため世間から隠れるようにして生きている人々を起用したサーカスを手掛け、大当たりを取るのですが、成功しても社交界では成り上がり者としか見られません。バーナムは上流階級入りするために、ヨーロッパ最高のオペラ歌手、ジェニー・リンドのアメリカ公演を全力でプロモートしようとします。

「ネヴァー・イナフ」は、ジェニーのアメリカでの初演時に歌われる曲です。

吹き替えで歌うのは、ローレン・オルレッド。

メロディーの分かりやすさ、美しさはもちろんなのですが、

伸びやかなハイ・ノート、ふくよかな美声、エモーショナルな表現力、

そのどれを取っても目がくらむような、いや、息をのむような、感動的な歌声なんです。

「どれだけ光を浴びようとも、どれだけ成功しようとも、あなたがいなければ足りない」という歌詞も、このミュージカルの中では深い意味を持つんですね。

ジェニー・リンドを演じるのはレベッカ・ファーガソン。

「ミッション・インポッシブル」シリーズで知られている女優です。

レベッカは、最初は劇中でも歌う予定だったのですが、参考歌唱に来たローレン・オルレッドの歌を聴き、「ぜひ彼女が歌うべきだ」と強くローレンを推したそうです。

演技に専念したレベッカですが、この曲における彼女の演技がこれまた素晴らしいんだなあ。

優しい笑顔を見せたと思えば、強い意思に満ちた強烈な眼差しをこちらに向ける。

訴えかけるように切ない表情を見せると思えば、自信たっぷりにあたりを見回す。

彼女の精魂込めた表情は、観る者を恍惚とさせるのです。

レベッカ・ファーガソンという女優の凄まじいばかりの底力を見せつけられたような気がします。

実は最近AGT(America's Got Talent)やBGT(Britain's Got Talent)というオーデション番組をネットで観ることが多いんですね。

その中で、なんとローレン・オルレッドがBGTに出演し、「ネヴァー・イナフ」を実際に歌っているのを見つけたんです。

「この歌は自分のためにあるような気がして」オーディションに応募したローレン。

表情とか話しぶりがとても魅力的なシンガーさんです。

プロフェショナルな歌手ならではの存在感を漂わせながら歌い始めるや、その抜きんでたパフォーマンスであっという間に客席ばかりか審査員席をも感動の渦に巻き込むんです。

満場総立ち。

司会のアント & デックも大コーフンで「Goooo!!! Looooren!!!」「Crazy・・・!!!」。

超辛口で有名な審査員のサイモン・コーウェルですら、圧倒されて「返す言葉もない、参った」という顔で笑っている。

エンディングの、ローレンのハイ・ノートは、圧巻のひと言。

伴奏はすべてブレイクし、ローレンの歌声のみが、響き渡り、天馬のように空を駆け抜ける。時間にしてわずか5~6秒。しかし、この5~6秒が、至福の時なのです。

この歌声を感動的と言わずしてなんと言えばいいのでしょうか。

「ザ・グレイテスト・ショーマン」の劇中の名曲と、ローレン・オルレッドの歌に出会えたのは、自分の今年の「十大ニュース」になるかもしれません。

【歌 詞】

【訳 詞】

◆ネヴァー・イナフ Never Enough

■発表

2017年12月8日

■録音

2017年

■歌

ローレン・オルレッド/Loren Allred

■作詞・作曲

ベンジ・パセック & ジャスティン・ポール/Benj Pasek & Justin Paul

■プロデュース

ジョセフ・トラパニーズ、ジャスティン・ポール、アレックス・ラカモア/Joseph Trapanese, Justin Paul, Alex Lacamoire

■チャート最高位

2017年週間シングル・チャート アメリカ(ビルボード)88位 イギリス24位

■収録アルバム

『グレイテスト・ショーマン』(2017年アルバム・チャート 全米1位、全英1位、日本1位)

【Live Information】

ぼくの記憶の片隅にある光景。

ときおり思い出します。

開館間もない倉敷市民会館。

テレビ番組の公開録画でした。

よそいきの服を着て(着せられて?)、座っている小学生のぼく。

ステージの上で歌う女性歌手。

後ろの方の席だったので、やけに彼女が小さく見えたのを覚えています。

彼女こそが、ぼくが生まれて初めてナマで見た芸能人、ちあきなおみさんです。

そこで聴いた歌は、彼女の代表作でもある「喝采」でした。

その「喝采」が、ぼくが生まれて初めてナマで聴いた、プロの歌手が歌う歌なのです。

調べてみると、倉敷市民会館が完成したのは1972年。

開館してもう50年になるのか。。。

収録していたのは、珍名、とんでもない特技、稀有な身体的特徴などを持ったユニークな方々をクイズ形式で紹介する、「特ダネ登場!?」という番組でした。

回答者のなかに元プロ野球選手の金田正一さんがいらっしゃったなあ。

「喝采」は、ドラマティックなメロディはもちろん、その短編小説のような歌詞は、子どものぼくにも強く印象に残りました。

なかでも、「黒いふちどり」「喪服」という言葉は、深く理解できないまでも、テレビで見ることのできる歌手が歌っている歌には出てこない異質なもので、ある意味小学生なりの「カルチャーショック」のようなものを受けたんですね。

「黒いふちどり」が、いわゆる「訃報」を表すものだというのは、ぼくはこの時はじめて知ったのかもしれません。

そしてこれは、2番に出てくる「白いかべ」という言葉とのコントラストになっているようにも思えるのです。

「亡くなったかつての恋人を思いながら、今でも歌い続けている」という内容の歌詞は、ちあきさんの実体験をモデルにしたものだと言われています。

実は、作詞した吉田旺氏は「歌い手をテーマに歌詞を書く」ことをコンセプトにしてこの歌詞を書き上げたのですが、出来上がった内容はちあきさんの過去ととても似たものでした。驚いたことに、これはあくまでも偶然な出来事だったんだそうです。

ともかく、そのため「ちあきの体験を歌にした」という戦略のもとに曲のプロモーションが行なわれた、ということが本当のところなんですね。

ちなみに、歌詞に出てくる「亡くなった恋人」というのは、ちあきさんがデビュー以前から慕っていた若手俳優のことで、その方はぼくが住んでいる岡山県の西部に位置する鴨方町に住んでいたということです。

だから、ということもあるのでしょうが、「『喝采』に出てくる亡くなった恋人はちあきなおみの彼氏である」という噂は、ぼくもずっと以前に耳にしたことがあります。ただしぼくの聞いた噂では、その「彼氏」は「ちあきなおみの元マネージャーで、岡山県の邑久町出身」となっていましたけれど。

いずれにせよ、ぼくの出身地である岡山県が関係している曲、ということも、ぼくの記憶にしっかり残っている理由のひとつなのかもしれません。

「喝采」は、1972年の日本レコード大賞を受賞しました。

しかしこの曲が発表されたのは、その年の9月なのです。

この1972年には、「女のみち」(宮史郎とぴんからトリオ)というモンスター級のヒット曲(この年唯一のミリオンセラー)のほか、小柳ルミ子が「瀬戸の花嫁」の大ヒットを飛ばしています。

「喝采」は、リリースされたのがすでに9月だったため、いわゆる「賞レース」では他の曲に比べて大きく遅れをとっていました。事実、オリコンによるレコード売上枚数の集計(1971年12月6日付~1972年11月27日付)では、上位50曲にも入っていないのです。

しかしあまりに素晴らしい曲の出来栄えから、その年後半に驚異的な追い上げ(オリコン・チャートで11月第3週から12週連続2位)を見せ、「瀬戸の花嫁」が最有力候補だと言われていたレコード大賞を、大逆転で受賞したのです。

洋楽の香りがする歌謡曲です。

劇的に上昇下降するメロディーが実に印象的です。

歌詞に「教会」「喪服」という言葉が使われているから、というわけではありませんが、厳かな感じが伝わってきます。

歌詞もドラマですが、ちあきさんの歌もドラマです。

これが、「歌い手が伝える」「聴き手に伝わる」ということなのだと思います。

余計な所作が入っていないのにも関わらず最大限に伝わってくる、素晴らしい歌いっぷりだと思うのです。

ちなみにちあきさんは、録音するにあたり、誰にも姿を見られないように自分の周囲を黒いカーテンで囲み、そのうえ発声しやすくするために裸足となって歌ったといいます。

このあたり、スザンナ・ホフス(バングルス)が「胸いっぱいの愛」をレコーディングした時に、気持ちをより表現するため全裸となって歌った、というエピソードと通じるものがあるのかもしれません。

「喝采」は、21世紀になった今でも、多くの歌手に歌い継がれています。

この曲の歌い出しで、ちあきさんは左手の手のひらを客席に見せながらゆっくり上げていきます。

「喝采」ならではの有名な振り付けです。この曲を歌う人は、こぞって真似をしていたくらい有名なものです。

この振り付け、実はちあきさん自身のアイデアだということです。

ちあきさんの歌の世界は、たいへん素晴らしいものです。

ぼくは、美空ひばりさんと並ぶ素晴らしいシンガーだと思っています。

感情をそのまま放出するのではなく、感情を抑えているのにもかかわらず滲み出てしまったり、溢れ出てしまったりしているとでもいうようなエモーショナルな歌です。

いや、もしかするとそれすらも完璧にコントロールされているのかもしれません。

ちあきさんは、聴いているうちに情景が目に浮かんでくるような、あるいは自分の感情の色彩が変わってゆくような、そんな歌を歌ってくれる方ではないでしょうか。

そのちあきさんは、1992年に最愛の夫を亡くして以来、公の場には一切姿を現していません。

ぼくは、「喝采」の歌詞にある「それでも私は きょうも恋の歌 歌ってる」のように、どうかまたその素晴らしい歌声を聴かせてほしい、と思う反面、その潔い生き方に憧れのような敬意を抱いてもいるのです。

【歌 詞】

◆喝采

■歌

ちあきなおみ

■シングル・リリース

1972年9月10日

■プロデュース

東元晃

■作詞

吉田旺

■作曲

中村泰士

■編曲

高田弘

■チャート最高位

1972年週間シングル・チャート 2位(オリコン)

1972年年間シングル・チャート 66位(オリコン)

1973年年間シングル・チャート 4位(オリコン)

■売上枚数

約80万枚(オリコン集計)

■収録アルバム

【Live Information】

放映された翌日に、学校で「きのうのあれ観た?」と話題にしていたテレビ番組と言えば、、、

世代によって、いろんな答えがありますよね。

このお題だけで、すぐに1時間やそこらは時間が経つことでしょう。

ぼくの世代でいうと、

例えば小学校高学年~中学校時代であれば、

アニメやヒーローものでは

「仮面ライダー」「ドカベン」、

バラエティーだと

「8時だョ!全員集合」、「欽ちゃんのドンとやってみよう!」、

ドラマなら、なんといっても

「太陽にほえろ!」

でした。

1990年代に「月9」(月曜9時のドラマ)の大ブームが世を席捲した時は、「若者が月曜夜に出かけなくなってしまった」と言われていましたが、まだ小学生~中学生だったぼくたちも必ず金曜夜8時前にはテレビの前に待機して「太陽にほえろ!」が始まるのを待ち構えていたものです。

「太陽にほえろ!」がなぜ当時のぼくら、つまりローティーンにも人気があったのかをつらつら考えてみると、もちろんアクション・シーンは重要な要素だったでしょうけれど、劇中で起こる事件を解決だけではなく、登場人物のキャラクターが分かりやすく、またそれぞれにニックネームが付いていたので、今思うととても親近感を覚えていたからだと思うんですね。

ちなみに、早見淳(マカロニ)、柴田純(ジーパン)、三上順(テキサス)、五代潤(スニーカー)など、「ジュン」という名前の登場人物が多かったのも記憶に残っています。

松田優作さんを始め、勝野洋さん、宮内淳さん、山下真司さん、渡辺徹さんなど、このドラマがきっかけでブレイクした俳優もたくさんいます。

松田優作さんといえば、彼の殉職シーンはテレビドラマ史上に残る名場面としていまだに語り継がれています。

左から 萩原健一(早見淳=マカロニ)、石原裕次郎(藤堂俊介係長=ボス)、松田優作(柴田純=ジーパン)

上段左から 露口茂(山村精一=山さん)、小野寺昭(島公之=殿下) 下段左から 竜雷太(石塚誠=ゴリさん)、下川辰平(野崎太郎=長さん)

そして、「太陽にほえろ!」がぼくたち小~中学生にも大人気だった理由のひとつが、テーマ曲なんです。

演奏は井上堯之バンド。

そう、あの沢田研二のバックを務めたバンドです。

作曲の大野克夫は井上堯之バンドのオルガン奏者で、やはり沢田研二のヒット曲をたくさん書いています。

イントロのギター、それに続く井上堯之の弾く個性的なギターのカッティング。

ここを聴くだけで、画面に映し出されるタイトルバックの太陽や出演者の面々、それどころか当時のクラスの雰囲気やできごとなどがいっぺんに記憶の抽斗から蘇ってきます。

テーマのメロディは、市原宏祐によるサックス。

岸部修三(ベース)と原田裕臣(ドラムス)のリズム隊は強靭そのもので、「カッコいい」のひとことに尽きます。

とくに岸部修三のベースのロックなこと。ジョン・ポール・ジョーンズが来日時にテレビで岸部修三のプレイを見て、「とんでもない凄腕」と感動し、会いたがったといいます。

左=大野克夫、右=井上堯之

番組のオープニングで流れるメイン・テーマだけじゃなくて、挿入曲でもある「マカロニのテーマ」「ジーパンのテーマ」も大好きでした。

レコードを「お店で探してみよう」という発想がそもそもありませんでしたから、番組が始まると、買ってもらって間もなかったラジカセ(ラジオ付きカセット・テープ・レコーダー)をテレビの前に置いて録音したものです。

そういう時に限って電話が鳴ったり、誰かが物音を立てて部屋に入ってきたりして、せっかくの録音がだいなしになるのです。

「また来週録音しないといけないじゃん!!」とハラをたてていたのも懐かしい思い出です。

大野克夫の書く曲は、メロディがしっとりして分かりやすいうえに、コード進行におけるマイナー部分とメジャー部分の組み合わせが絶妙で、独特の陰がある「和」の部分と、ロックの持つ「洋」の部分のブレンド具合が独特だと思うのです。

とくにこの「太陽にほえろ!」で使われている曲を聴くと血が騒ぐというか、出てくるアドレナリンが抑えられないというか。

いまだに思わず「カッコええな~」とため息が出ちゃうんですね。

「太陽にほえろ!」のメイン・テーマをステージで演奏したこともありました。

高校1年のときの文化祭です。

バンドの編成はトランペット、シンセ・ベース、ドラムに、キーボードもいたような、、、。

ぼくは先輩から「メンバーに入ってくれ」と頼まれたのですが、まだベースなんて触ってもいなかった頃で、打楽器も始めてやっと半年ほど。

しかもドラムはとてもうまかった別の先輩が叩くことになっていたので、ほかになにもできないぼくがなぜ声をかけてもらったのかは覚えていません。

担当はベース・パートでしたが、ベースが弾けるわけでもないので、友だちに借りたたった3オクターブほどの鍵盤しかないシンセサイザーでベースのような低音を作り、簡単なベースラインを弾いただけです。でもたぶんこれが、ぼくが初めて「ベースのパート」を弾いたライブだと思います。

これまた懐かしい思い出です。

◆太陽にほえろ!

■放送期間

1972年7月21日~1986年11月14日(放送回数718回)

■シングル・リリース

1974年6月10日(ポリドール) ほか

■演奏

井上堯之バンド

■作曲

大野克夫

■録音メンバー

井上堯之(guitar)

岸部修三(bass)

大野克夫(keyboard)

原田裕臣(drums)

市原宏祐(sax)

数原晋(trumpet 『ジーパン刑事のテーマ』)

■チャート最高位

1974年週間シングル・チャート オリコン26位(東宝レコード)、オリコン24位(ポリドール)

1975年週間アルバム・チャート オリコン5位(『太陽にほえろ!/傷だらけの天使』オリジナル・サウンドトラック主題曲集)

1976年週間アルバム・チャート オリコン56位(4周年記念盤 太陽にほえろ!ベスト)

オープニング・テーマ

オープニング・テーマ(高品質)

マカロニ刑事のテーマ

ジーパン刑事のテーマ

【Live Information】

小学生のころ、みんな一度や二度は「早くおとなになりたい」と思ったことがあったでしょう。

(こどもの目から見て)お金はいっぱい持っているし、なんでも好きなものが買えるし、好きなところへ遊びにいける。

反面、「こんなのだったらおとなになりたくないな」と思うこともありました。

その理由のひとつは、「おとなになると、いま人気のある歌手や曲への興味をなくしてしまうのか 」ということだったんですが。

」ということだったんですが。

でも充分すぎるほどの年齢になっている今の自分は、歌手の名前くらいは聞いたことがあるけれど、米津玄師や藤井風の曲なんて全然知らないですもんね。(あいみょんの曲なら、少しはわかる )

)

もしかして、自分が「なりたくない大人」になってしまったのかな

いや、知らないことに対する好奇心がなくなってはいない(と思う)から、まだまだ大丈夫です

そんなわけで、今日も相変わらず1960年代末期の音楽についてです。

不世出の天才ギタリストと言われているジミ・ヘンドリックス。

この世を去ったのは1970年ですが、未だに彼の音楽から放たれる輝きの眩さはまったく変わりがありません。

彼の革命的とも言える演奏は、「ジャズの帝王」マイルス・デイヴィスからも高く評価されていました。

ぼくは、ギタリストとしてのジミはもちろん大好きですが、コンポーザーとしてのジミもこれまた大好きなのです。

その中でも「真夜中のランプ」の醸し出す雰囲気には、いまだにしっとりと酔ってしまいますね。

全編を通じて流れるハープシコードの音色、雰囲気がなんともいえず内省的、神秘的であり、でもどこか郷愁を感じさせ、タイトル通り漆黒の闇の中にひっそり灯るランプのようにも感じます。

このハープシコードを弾いているのはジミ自身。

歌詞に出てくる「真夜中のランプ」とは、いろんなものを失った主人公にわずかに残された「希望」、あるいは「命のともしび」のことであるような気がします。

このハープシコードから静かな明るさを感じるのは、そのせいでしょうか。

イントロの、ギターとハープシコードの絡みが醸し出している雰囲気で、一気に曲に惹き込まれます。

親しみやすい曲調だけれど、コード進行がとても印象的です。

ブルージーなジミのボーカルは、ちょっと詩の朗読をしているような趣もあります。どこかボブ・ディランを思わせるようなその歌いっぷりには生々しいジミ自身が滲み出ているようで、これまた愛着を感じるのです。

ギターは、いつものことながら、「ジミ節」全開です。

ワイルドでエキセントリック。

そのくせどこか繊細で、ジミにしか歌えない「歌心」満載。

そしてなんといってもワウ・ペダルの使用が大きな特徴です。

まだワウ・ペダルが使われ始めて間もない当時ですが、ペダルの踏み方を早くしたり遅くしたり、あるいはトレモロ・アームとコンビネーションで使ったりと、ジミはすでにこれを自分のものにしている感じがします。

女声コーラスもこの曲の大きな特徴です。

曲にエモーショナルな雰囲気をもたらしているばかりか、サイケデリックな雰囲気すら生んでいます。

プロデューサーのチャス・チャンドラーは、この曲にバッキング・ボーカルを入れることを決め、黒人女性ボーカル・グループ「スウィート・インスピレーションズ」を起用しました。

このスウィート・インスピレーションズのリード・シンガーはシシー・ヒューストン。そう、あのホイットニー・ヒューストンのお母さんなんですね。

最近の音楽にはやや疎いぼくではありますが、1960~70年代のロック(だけじゃないですけど )への愛着はそれを補っても余りがあるもの、と改めて思っている次第であります。

)への愛着はそれを補っても余りがあるもの、と改めて思っている次第であります。

[ 訳 詞 ]

[ 歌 詞 ]

◆真夜中のランプ/Burning of the Midnight Lamp

■シングル・リリース

1967年8月19日(イギリス)、1968年9月2日(アメリカ)

■演奏・歌

ジミ・ヘンドリックス・エキスペリエンス/Jimi Hendrix Experience

■プロデュース

チャス・チャンドラー/Chas Chandler

■作詞・作曲

ジミ・ヘンドリックス/Jimi Hendrix

■録音メンバー

ジミ・ヘンドリックス/Jimi Hendrix(vocals, guitars, harpsichord)

ノエル・レディング/Noel Redding(bass, backing-vocals)

ミッチ・ミッチェル/Mitch Mitchell(drums, backing-vocals)

ザ・スウィート・インスピレーションズ/The Sweet Inspirations(backing-vocals)

■チャート最高位

1967年週間シングル・チャート イギリス18位

■収録アルバム

スマッシュ・ヒッツ(1968年)/Smash Hits

エレクトリック・レディランド(1968年)/Electric Ladyland

【Live Information】

メリル・ストリープの素晴らしい演技で知られる『プラダを着た悪魔』。

この映画のオープニングは、ニューヨークの最前線で働くキャリア・ウーマンたちの、身支度を整えるシーンです。

ハードな一日に備え、朝起きて身にまとう服は、まさに「戦闘服」。

生き馬の目を抜く街とも言われるニューヨークで生きている女性たちは、着替えの時でさえアグレッシブです。

そんな場面で軽快に、そして生き生きと流れる曲が、KTタンストールの「サドゥンリー・アイ・シー」です。

KTタンストール

この曲は、2004年にリリースされたKTタンストールのデビュー・アルバム『アイ・トゥ・ザ・テレスコープ』に収録されており、同年8月にこのアルバムからのサード・シングルとしてリリースされました。

翌2006年6月に公開された映画『プラダを着た悪魔』ではオープニングに起用され、映画のヒットとともに彼女の評価をいっそう高めました。

KTはこの曲で、2006年のアイヴァー・ノヴェロ賞の最優秀ソング部門を受賞しました。

パンク・ロック黎明期に出現したパティ・スミスは、1977年にデビュー・アルバム「ホーセス」を発表しました。

「ホーセス」は絶賛され、それによってパティは「パンクの女王」と呼ばれるようになります。

「ホーセス」のアルバム・ジャケットには、ロバート・メイプルソープが撮影したパティの有名な白黒写真が使われていますが、この写真に感銘を受けたKTが書いた曲が「サドゥンリー・アイ・シー」なのです。

パティ・スミス「ホーセス」

歌詞には、美しさと大きな存在感を持つ女性を見て、「これが私のなりたい姿」だと突然悟った、ひとりの女性の心境が表されてます。

自分を変え、人生を変えていこうと未来に立ち向かっている女性たちにとっては、とても心強いメッセージなのではないでしょうか。

心もち歪ませたグルーヴィーなギターのカッティングと軽快なリズムは、たちまちテンションを上げてくれます。

KTの歌声には、自然な「伝えたい思い」が満ちているように感じます。同時に、優しくて、甘い。

ポップ・ロックのエッセンスが詰まったようなメロディーは、フレンドリーでほんの少しセンチメンタル。そのブレンド具合がなんともいえず温かくて、慌ただしく時間に追われていつの間にか何かを感じる力が鈍っている自分の心に響きます。

『プラダを着た悪魔』は、ぼくの好きな映画のひとつです。

なんといっても、エンディングで一瞬だけ見せるメリル・ストリープの微かな笑み、これを観るだけでも価値があると思います。

「サドゥンリー・アイ・シー」は、『プラダを着た悪魔』のほかにも、テレビ・ドラマ『アグリー・ベティ』の主題歌としても使われています。

ちなみにKTは、この曲でドラムを担当しているルーク・バレンと2008年に結婚(2013年離婚)しています。

<歌 詞>

<訳 詞>

◆サドゥンリー・アイ・シー/Suddenly I See

■シングル・リリース

2005年8月29日

■歌・演奏

KTタンストール/KT Tunstall

■作詞・作曲

KTタンストール/KT Tunstall

■プロデュース

スティーヴ・オズボーン/Steve Osborne

■録音メンバー

KTタンストール/KT Tunstall(vocal, guitar, Synthesizer-bass, percussions)

ルーク・バレン/Luke Bullen(drums, percussions)

■収録アルバム

アイ・トゥ・ザ・テレスコープ(2004年)/Eye to the Telescope

■チャート最高位

2005年週間シングル・チャート アメリカ(ビルボード)21位 イギリス12位

2005年年間シングル・チャート イギリス69位

『プラダを着た悪魔』オープニング

2010.3.26 Live at 9:30 Club, Washington D.C.

【Live Information】

これまでにいろんな音楽を聴いてきました。

もちろんすべてのジャンルを深く聴いているわけではありません。

20代のころに出演させていただいていたお店は、一応ジャズのお店でしたが、昔のキャバレー・バンドのバンドマンだった先輩方も出入りしていたところで、ジャズのほかにかつて流行したラテン、シャンソン、そしてタンゴの曲も演奏することもありました。

そのお店で当時「ラ・クンパルシータ」や「小さな喫茶店」「真珠採りのタンゴ」などを演奏していたことを覚えてはいますが、ロックが大好きだった当時のぼくにとってみればラテンもシャンソンもタンゴも年配の人が聞く地味な音楽だと思っていましたから、とくに興味を持つこともなく、どんな曲だったかは正直忘却の彼方です。

馴染のあるタンゴの曲といえば、「黒ネコのタンゴ」とか「だんご三兄弟」くらいかな。

「黒ネコのタンゴ」は、ぼくが子供のころに大ヒットした曲です。わが家にもシングル・レコードがありました。

「だんご3兄弟」は、NHKの「おかあさんといっしょ」で取り上げられて火がつき、大ヒットしたのがもう20年以上前の1999年。「だんご」と「タンゴ」を洒落ているのに気づいたのはだいぶあとになってからでした。

ここ最近、サポートとしてライブに加わるときに、セット・リストの中に「リベルタンゴ」が入っていることがちょいちょいあります。

今までは「タンゴ」というだけであまり興味が湧かず、通りいっぺんの練習だけで本番に臨んでいたわけですが、やっぱり真剣に聴き込んでから取り組もうと思い、いろんな「リベルタンゴ」を聴いてみたんです。

ヨーロッパのタンゴバンドをはじめ、ヨー・ヨー・マや小松亮太が演奏したものなどなど。

今までの自分は、タンゴの面白みというものをほとんど感じられないままでしたが、いろんな「リベルタンゴ」を探して聴いているうちに、ちょっとずつ興味が湧いてきたんです。

そして見つけたのが、ジャズ・バイオリニスト寺井尚子さんのライブ・バージョン。

これがドンピシャリ自分の好みなのです。

Expo Music Park 2003 寺井尚子(violin)、佐山雅弘(piano)、細野義彦(guitar)、ジャンボ小野(bass)、中沢剛(drums)

革新的だったピアソラの意図した「自由度」剝き出しの、エキサイティングな演奏です。

情熱的に愛情表現する男女のように。

奔放なインプロヴィゼーションの応酬は、愛情表現というより、もはやバトルのよう。

でも、単に相手を攻撃するという意味の「戦闘」ではなく、死力を尽くしつつもお互いの良さ面白さを引き出し合っている感じがするんですね。それがなんとも清々しく、微笑ましくさえあるんです。

寺井さんの挑発的な演奏にとても惹かれます。

4バースを仕掛けに、ステップを踏むようにしてピアノに近づいてゆく様子なんて、まさに「女王」の風格。

顔を美しくゆがませながらテンション高く弾き続ける寺井さん。

そして一瞬見せる笑顔。

「深キョン」こと深田恭子さんを彷彿とさせる彼女の表情にも目が釘付けです。

ピアノは佐山雅弘さん。

遊び心満載。

ユーモラスでエキセントリックなプレイですが、変幻自在なフレーズの数々は底力と懐の広さを感じます。

自由奔放なこのふたりの演奏を支える堅実なリズム陣がまた安心安定なんです。

とくにベースのジャンボ小野さんの、シンプルながらもどっしりとした揺らぎのない大木のようなベースは、まさにバンドの「屋台骨」と言っていいんじゃないでしょうか。

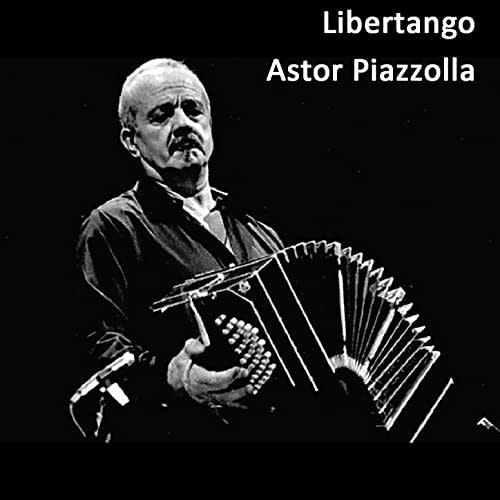

アストル・ピアソラ

リベルタンゴ(Libertango)は、アルゼンチンのバンドネオン奏者にして作曲家、アストル・ピアソラの代表曲のひとつです。

タイトルは、自由(libertad)とタンゴ(tango)を合わせた造語で、文字通り「自由のタンゴ」という意味です。

ピアソラ本人も、「この曲は自由への讃歌のようなものだ」と語っています。

1973年10月、アルゼンチンの大統領選挙では亡命中だったフアン・ペロンが勝利しました。

ピアソラは、独裁者として知られていたペロンの返り咲きを許してしまう母国アルゼンチンに絶望してしまいました。そんななかで、ロックのエッセンスを取り込んで1974年に書いたのがこの「リベルタンゴ」です。

いわゆる一般的なタンゴのリズムは、「1.2.3.4」と取りますが、リベルタンゴは1小節を8個の8分音符に割り、その1個目・4個目・7個目に強いアクセントを置いて、1小節の8分音符を3個・3個・2個のグループに分けています。この革新的なリズムは、形式的なリズム・パターンを持つ通常のタンゴとは全く異なる味わいをこの曲にもたらしています。

エレキ・ギターやベースを加えたロック寄りの編成や、アドリブのスペースを取ったジャズ風の構成は、膠着している現状を打破するかのよう。

まさに「自由のタンゴ」です。

タンゴは、伝統的かつ国民的音楽ではありますが、ダンスのための音楽であったことから非常に保守的でした。

自分の音楽を求めていたピアソラは、制約の多いタンゴの中にジャズやクラシック、ロックなどの要素を大胆に持ち込みましたが、その代償として「タンゴの破壊者」と罵られるようになり、一時は大衆から激しく反発されました。

しかしのちに、彼の作った曲の数々はアルゼンチン国民だけでなく、世界中の人々に受け入れられるようになりました。

世界有数のサッカー大国であるアルゼンチンでは、ピアソラのバンドに入るということは、サッカーのナショナル・チーム入りすることに匹敵する名誉なことだとされていたそうです。

伝統的なタンゴとは一線を画すとはいえ、エキゾチックで情熱的なメロディーは南米の香りそのものではないでしょうか。

と同時に、演奏者の解釈によっては、例えばフリー寄りのジャズやプログレッシブ・ロックなどにも親和する幅広い懐を持った曲、とも言えるかもしれません。

先日弾いた「リベルタンゴ」では、ぼくもそれまでより多少自由なアプローチができたかな、と思っています。

また近々弾く機会が来ないものでしょうか。

◆リベルタンゴ/Liebertango

■発表

1974年

■作詞

オラシオ・フェレール/Horacio Ferrer

■作曲

アストル・ピアソラ/Astor Piazzolla

■収録アルバム

Libertango

Album from 「The Vienna Concert」 1983 Astor Piazzolla y su Quinteto Tango Nuevo : Astor Piazzolla(bandoneon)、Pabro Ziegler(piano)、Fernando Suarez Paz(violin)、Oscar Lopez Ruiz(guitar)、Hector Console(contrabass)

Original Video Electronic Band - Conjunto Electrónico

【Live Information】

中学~高校時代には、たいていの人は「好きな芸能人、憧れの歌手」に夢中になったりしますね。

ぼくは、なぜかとくにアツく入れ込んだ芸能人はいなかったです。

太田裕美さんとか、石川秀美さんとか、キャンディーズのランちゃんとか好きでしたけれど、、、でも、なんとなく「いいな」程度だったですね。

もっぱらロック、とくに洋楽ばっかり聴いていたので、いわゆる歌謡曲、とくにアイドル系歌手の曲はテレビの歌番組で見るくらい。わざわざレコードや雑誌を買ったりはしなかったです。

1980年代を席捲した女性歌手といえば、なんといっても松田聖子さんと中森明菜さんでしょう。

とにかく出すレコードは片っ端からチャートの首位に立つし、テレビでこのふたりが見られない日はなかったし、雑誌の表紙やカラーグラビアを飾るのもしょっちゅうだったし。

明るいイメージでチャーミングな聖子さん。

陰りがあって例えていうならちょっと蓮っ葉な雰囲気の明菜さん。

なにかにつけて対照的でした。

そんなふたりのレコードを、いつの間にかぼくも買うようになっていました。

その理由は、ふたりのリリースする曲は単なる歌謡曲とは違い、ロックやポップス色が濃く、彼女たちのルックスやキャラクターを抜きにしても、その曲だけを充分楽しむことができたからです。

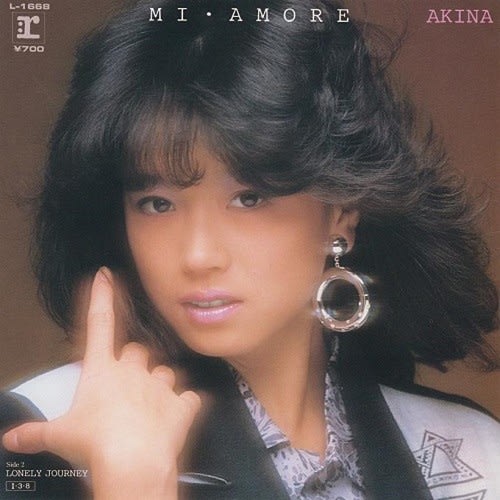

「ミ・アモーレ」は明菜さんの11枚目のシングル・レコードです。

彼女の曲作りを支えるコンポーザー・チームは、デビュー当初から1枚ごとに変わっているんですね。

とくに作曲陣は、来生たかお、芹澤廣明、大沢誉志幸、細野晴臣、林哲司、玉置浩二、高中正義、井上陽水など、ポップス~ロック寄りの、当時の俊英ぞろい。

曲の雰囲気も偏らず、クオリティの高い、バラエティに富んだ作品群ができ上ったのも、こうしたことが関係しているのかもしれません。

そういえば、明菜嬢のシングル・レコードのジャケット裏面には、歌詞とともにメロディとコードを記載した譜面が印刷されていました。

今と比べてあまり楽譜が手に入らなかった当時としては、とても嬉しかったです。

この曲の作曲者は、ジャズ・ピアニストの松岡直也さん。

日本におけるラテン・ジャズ系の大御所ミュージシャンです。

ちなみに松田聖子さんの作品では、日本ジャズ界を代表するミュージシャン、ジャズ・トランペッターの日野皓正さんが、1984年に「夏服のイヴ」を作曲していますが、これもライバル関係の表れなのでしょうか。

1980年代後半の日本音楽シーンはジャズ・ブームに湧いていました。1986年の角川映画「キャバレー」で使われた「レフト・アローン」や、1987年の武田薬品「アリナミンA」のCMで使われた「テイク・ファイヴ」によって火がついたものですが、もしかすると、当時の大スターだったこのふたりがジャズ・ミュージシャンに作品を依頼したことがそのブームの発端だったのかもしれません。

エスニックな感覚がただようなヒット曲といえば、1979年の「異邦人」(久保田早紀)が有名ですが、この曲も異国の香りがほのかに漂う、情緒豊かな曲です。

翳りのあるややセンチメンタルなメロディーが明菜嬢にぴったりです。

サビでの高ぶり、エンディングで繰り返されるビブラートの効いた「アモーレ」のフレーズ。

官能的ですらあります。

ラテン・パーカッションとブラス・セクションが南米のイメージを膨らませてくれます。

ベースを弾いているのは、これも日本のラテン・ジャズに絶対に欠かせない高橋ゲタ夫さん。

熱さを秘めつつも緩やかに、そして強力にグルーブするリズム・セクションが心地いいんです。

不思議な魔力を感じるカーニバルの夜。

もしあなたとはぐれてしまったら、その魔力と熱狂にときめく私は、、、

という、聴き手に想像を委ねるような歌詞が、これまた非日常の危険な雰囲気を漂わせているんです。

この内容、明菜嬢の歌いっぷりにとってもマッチしているのではないでしょうか。

それにしても明菜嬢の声って、その存在感というか、醸し出す空気の濃さはやはり半端じゃないですね。

ひくめの声質、ダークな雰囲気、どこかミステリアスな表情。

あの山口百恵さんを彷彿とさせるところもあったりして。

でも時折り見せる笑顔は屈託がなくて、とっても可愛らしいんです。

単なるアイドルでは収まらない、いや収まるはずのない、素晴らしいボーカリストです。

「ミ・アモーレ」はオリコンで初登場1位、63万枚を超える売り上げを記録する大ヒットとなりました。

明菜嬢は、この曲で1985年の日本レコード大賞を受賞しています。

そして今では、この曲は以後に連なる「サンド・ベージュ」「ジプシー・クイーン」「タンゴ・ノアール」「アルマージ」などのエスニック路線のはしりとも言える位置づけがなされています。

【歌 詞】

◆ミ・アモーレ [Meu amor é…]

■歌

中森明菜

■シングル・リリース

1985年3月8日

■作詞

康珍化

■作曲・編曲

松岡直也

■録音メンバー

中森明菜(vocal)

松岡直也(keyboards)

和田アキラ(electric-guitar)

井上満(cavaquinho)

高橋ゲタ夫(electric-bass)

広瀬徳志(drums)

三島一洋(latin-percussions)

フランシス・シルヴァ(latin-percussions)

吉田憲司、林研一郎、岸義和(trumpet)

西山健治、中沢忠孝、花坂義孝(trombone)

友田啓明グループ(strings)

Eve(chorus)

■収録アルバム

D404ME(1985年)

■チャート最高位

1985年週間チャート オリコン1位(1985.3.18~3.25 2週連続)

1985年年間チャート オリコン2位

推定売上枚数 約63万枚

【Live Information】

コントラバスは、ジャズにおいては概ねピチカート奏法(指弾き)で演奏されますが、アルコ(弓)でソロをとる人も少なからずいます。

ポール・チェンバースなんかの流暢なアルコ・ソロなんかを聴いていると、やっぱり「カッコいいな」と思っちゃいますね。

最近の自分は、美しいメロディを丹念に弓で弾いてみたいと思っていて、「Someone to Watch Over Me」や「In a Sentimental Mood」なんかを好んで弾いているのですが、クラシックやジャズ以外でも意欲をかきたてられる曲はたくさんあります。

いいなあ、と思ってときどき部屋で弾いているのが、「浜辺の歌」とか「アメイジング・グレイス」、そして「ダニー・ボーイ」です。

「ダニー・ボーイ」はアイルランド民謡です。

イングランドで弁護士のかたわら作家・作詞家としても活躍していたフレデリック・ウェザリーのもとに、アメリカに住む義理の姉(あるいは妹)から「ロンドンデリーの歌」の楽譜が送られてきました。1912年のことです。

ウェザリーは、別の曲のために1910年に書いていた歌詞を「ロンドンデリーの歌」のメロディに合うよう書き直し、1913年に発表しました。

これが現在「ダニー・ボーイ」として愛唱されているものです。

その後、イギリスのオペラ歌手であるエルシー・グリフィンによって歌われたことによって広く知られることになりました。

フレデリック・ウェザリー(Frederic Edward Weatherly 1848~1929)

ぼくの好きな映画のなかに「メンフィス・ベル」と「ブラス!」がありますが、その両方で「ダニー・ボーイ」が効果的に使われています。

「メンフィス・ベル」では、出陣前のパーティでハリー・コニックJrによって歌われるシーンがあるほか、瀕死の重傷者を乗せた満身創痍のメンフィス・ベル号の帰還時にこのメロディーが流れ、クライマックスをより劇的なものにしています。

「ブラス!」では、炭鉱町のブラス・バンドのリーダーが病に倒れ、炭鉱も閉鎖が決まり、涙を呑んでバンドは解散せざるをえない状況に追い込まれます。リーダーが入院している病院の夜の中庭で、バンドのメンバーたちがお別れにこの曲を奏でるのです。思わず涙腺が緩んでしまう場面です。

この両方に共通しているのが、「別れ」の場面で曲が使われているところなんですね。

「ダニー・ボーイ」は、別れの歌です。

異性に対する別れの歌とも言えますが、遠く離れた土地へ旅立つ息子に対する親の気持ち、または子(あるいは孫)を戦地へ送り出しつつもその身を案じる親の深い愛情を歌ったものと解釈されることも多いようです。

歌詞の冒頭に出てくる「パイプの音色」は、兵を召集するバグパイプの音色のことなんだそうです。

原曲である「ロンドンデリーの歌」の成り立ちについてはよくわかっていません。

北アイルランドのロンドンデリー州(デリー州。長年アイルランドを支配してきたイギリス人が『ロンドンデリー』と呼ぶ)に住んでいたジェイン・ロスによって1855年に採譜されてから広く知られるようになりました。

その後、アイルランドの作曲家チャールズ・スタンフォード(「惑星」を作曲したホルストの師)が、故郷を想って「アイルランド狂詩曲」を作曲しましたが、6曲からなるこの狂詩曲の第1曲で「ダニー・ボーイ」のモチーフが何度も出てきます。これによってイギリスのクラシック音楽の世界で「ダニー・ボーイ」が認知されるようになったと言われています。

また現在「ダニー・ボーイ」が世界中で愛されている背景には、移民として海外へ移っていったアイルランド人の苦難の歴史があります。

19世紀中頃にアイルランドは100万人もの餓死者を出した大飢饉に襲われました。

アイルランド人は生き延びるため、海外、とくにアメリカに渡ってゆきました。

1901年のアイルランドの人口は450万人。死亡と移民が原因で、その60年前の820万人から激減しています。

アイルランド移民は、移り住んだ地で「ダニー・ボーイ」のメロディーを聴き、歌って祖国をしのんでいたといいます。

そして1914年には第1次世界大戦が起こります。

この大規模な戦争で多くの肉親が離れ離れなってしまいますが、そんな人々の胸にも「ダニー・ボーイ」は切なく響いたのです。

こうして「ダニー・ボーイ」は故郷を懐かしみ、肉親を案ずる切ない気持ちとともに世界に広まってゆきました。

ゆったりして起伏に富んだ、優しく、切ないメロディー。

子供のころに親しんだ景色、懐かしい故郷の野山が記憶の底から蘇ってくるようです。

クライマックスのハイ・トーンを聴くと、胸が締め付けられるような気持ちになります。

心が洗われるような、美しい曲です。

多くの歌手がこの曲をレパートリーに入れていますが、なかでもアンディ・ウィリアムスやエルヴィス・プレスリーが愛唱していたことは有名です。

アイルランドの風景

フィギュアスケートの荒川静香さんが使って一躍知られるようになった「ユー・レイズ・ミー・アップ」は、「ダニー・ボーイ」をベースに書かれた曲です。

ケルティック・ウーマンの代表曲でもありますね。

【歌 詞】

【訳 詞】

ああダニー、バグパイプの音色が呼んでいる

谷から谷へ、山のほうへと

夏は過ぎ去り、バラの花は枯れ落ちゆく

あなたは行かねばならない

だからわたしも待っている

でもあなたが帰って来るのは牧草地が夏になる頃だろう

あるいは谷が静まり雪で覆われる頃だろうか

太陽の光の中だろうと暗闇の中だろうと

わたしはここであなたの帰りを待っている

ああダニー、とても愛している

もしかするとあなたは花が枯れてしまう頃に帰ってくるのだろうか

たぶんわたしは生きてはいないだろう

あなたは帰ってきてわたしが眠っている場所を見つけてくれるだろう

そしてひざまずいてわたしのために祈ってくれるのだろう

わたしの上のあなたの足音がかすかであってもわたしには聞こえるだろう

そしてわたしの見る夢は、温かくも甘いものになるだろう

もしもあなたが愛していると言ってくれるのならば

あなたが帰ってくるまで、わたしは安らかに眠っていよう

◆ダニー・ボーイ/Danny Boy

■作 詞

フレデリック・ウェザリー(1913年)

■作 曲

不詳(アイルランド民謡)

映画『メンフィス・ベル』クライマックス・シーン

ダニー・ボーイ (映画『ブラス!』より)

ケルティック・ウーマン「ダニー・ボーイ」

ケルティック・ウーマン「ユー・レイズ・ミー・アップ」

【Live Information】

「プログレッシヴ・ロック」といえば「難解」とか「マニアック」などといったイメージがあって、手を出すにはおっかなびっくり、とまではいかないにしても、多少気おくれしたりする人も多いのではないでしょうか。

プログレの雄であるピンク・フロイドも、たしかにフリー・ジャズを思わせる曲や、前衛的な手法を採っている曲がありますが、幻想的だったり浮遊感があったりきれいなメロディを持つ曲が少なくありません。

その中でぼくがとても好きなのが、モンスター級メガ・ヒット・アルバム「狂気」に収録されている「タイム」です。

ロック史上に燦然と輝き続ける名盤「狂気」。

人間の内側に潜んでいる暗部や苦悩、社会の歪みや不条理をテーマに、ロジャー・ウォーターズが全編の歌詞を書いたコンセプト・アルバムです。

1973年に発表されると、同年のビルボード(アメリカ)で週間アルバム・チャート1位、ニュー・ミュージカル・エキスプレス(イギリス)1位、オリコン・チャート(日本)2位の大ヒットを記録しました。ビルボードの年間アルバム・チャートでも1973年11位、1974年も11位、1975年71位にランクされています。

その後もアルバムは売れ続け、ギネスに登録されるほどの記録的なロング・セラー・アルバムとなりました。今に至るまで全世界で5,000万枚以上を売り上げた、ポピュラー音楽史上に残るアルバムです。

全10曲が収録されていますが、アナログ・レコード時代の名残りである「A面」と「B面」の区切り以外は、最初から最後まで曲の切れ目がないのが特徴です。

いわゆる「プログレッシヴ・ロック」というジャンルを聴き始めたのは、高校に入ってからだったかな。

友達に教えてもらったのが、「エマーソン・レイク&パーマー」、そして「イエス」。

どちらもティーン向けのポップなバンドではなく、クラシックやジャズの要素も大きく取り入れた高校生には知的すぎる音楽を志向していて、しかもすごいテクニックを持っていたので、気軽に楽しむにはハードルが高く、聴くにもちょっとした覚悟が必要だったんですね。

ところがピンク・フロイドはどことなく違っていました。

ブリティッシュ・ロック特有のどこかほの暗い雰囲気や、プログレッシヴ・ロックのバンドにありがちな実験的かつやや難解に感じらる音楽性(ピンク・フロイドには前衛的なアプローチの曲もありましたから)はEL&Pやイエスと共通のものがありましたが、シンプルな中にも抒情的・幻想的なメロディーも多く、聴き始めた当初からなんとなく心惹かれるものがありました。

「タイム」は、「狂気」の4番目に位置しています。

この曲が好きな理由は、なんといってもデヴィッド・ギルモアが奏でる情感のこもった美しいギター・ソロにあります。

ピンク・フロイドの曲どころか、今まで聴いたいろんなロックのギター・ソロの中でも特に好きなもののひとつなんです。

いろんな種類の時計のベルが、けたたましく一挙に鳴り始めるところから曲が始まります。

刻まれる秒針を模した音は、人生は長いようで束の間なのだ、ということを示唆しているようにも感じられます。

同時に聴こえるのはバス・ドラムでしょうか。まるで心臓の鼓動のようでもあります。

ボーカルは、デヴィッド・ギルモアとリック・ライト。ワイルドなボーカルはギルモア、呟くように淡々と歌うのはライトでしょうか。

テーマのメロディはブルースからの影響も伺えます。まさに「ブリティッシュ・ロック」な曲です。

対してサビのメロディには浮遊感があり、メロディアス。

サビあとに入ってくるギルモアのブルージーなソロは、まさにギターが歌っているようです。

ギターが息づき、感情を高ぶらせ、訴えかけてくるように聴こえるんです。

聴いただけでは英語もあまり理解できないので、当時のぼくは歌詞にはあまり興味がなかったのですが、ロジャー・ウォーターズが書いた歌詞はメッセージ性が濃く、人生に対する教訓そのものでもあります。

「若いうちは、無尽蔵にあると思っていた時間。

いつしか時は矢のように過ぎ去り、時間を無駄に使い続けた我々は人生の終わりに近づいていることにようやく気づく」

時間を無駄に消費してきたことに気づいた時には、もう取り戻すことはできないのですね。

これがわれわれに対する警鐘でなくてなんなのでしょうか。

「これでよかったのか」と自分を振り返ってみた時、正直言って時を無為に失ったことに対する虚無感や、取り戻すことができないことへの恐怖感を覚えないではありません。

現実を鋭く突き付けてくるような歌詞は、社会派のロジャー・ウォーターズの面目躍如、といったところです。

◆タイム/Time

■発表

1973年

■シングル・リリース

1974年2月4日(「Us and Them」のB面としてアメリカでリリース)

■演奏

ピンク・フロイド/Pink Floyd

■プロデュース

ピンク・フロイド/Pink Floyd

■作詞

ロジャー・ウォーターズ/Roger Waters

■作曲

デヴィッド・ギルモア、ロジャー・ウォーターズ、リック・ライト、ニック・メイスン/David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright, Nick Mason

■録音メンバー

[ Pink Floyd ]

デヴィッド・ギルモア/David Gilmour(guitars, lead-vocals, backing-vocals)

ロジャー・ウォーターズ/Roger Waters(bass, synthesiser)

リック・ライト/Richard Wright(electric-piano, organ, synthesiser, lead-vocals)

ニック・メイスン/Nick Mason(drums, percussion)

[ Guest Musicians ]

ドリス・トロイ/Doris Troy(backing-vocals)

レスリー・ダンカン/Lasley Duncan(backing-vocals)

リーザ・ストライク/Liza Strike(backing-vocals)

バリー・セント・ジョン/Barry St. John(backing-vocals)

■収録アルバム

狂気/The Dark Side of the Moon (1973年)

【Live Information】

「四人囃子」を聴くようになったのは、高校3年くらいだったか、とにかく1970年代の終わり~80年代の初めでした。

高校時代の音楽仲間だった中島くんの影響です。

彼がリーダーだったバンドは、四人囃子の初期の大曲「一触即発」をレパートリーにしていました。

四人囃子をコピーできるくらいでしたから、中島くんのギターの腕前は地元の高校生のなかではそれなりに目立つものでした。

彼の影響で聴き始めた四人囃子の「一触即発」は、当時から今に至るまでの大好きなロック・アルバムのひとつです。

1970年初頭からこの頃にかけての日本のロック・シーンは、新鮮で勢いのあるバンドがたくさん出てきていたように記憶しています。

いわば、日本におけるロックの曙とでもいう時期でしょうか。

クリエイション、はっぴいえんど、カルメン・マキ&OZ、サディスティック・ミカ・バンド、金子マリ&バックス・バニー、フラワー・トラヴェリン・バンドなど、列記すると錚々たる名前がズラリと並びます。

その中で四人囃子は、独特のセンスとユニークな存在感を持つギタリスト森園勝敏の音楽性を支柱に、ビートルズ、ピンク・フロイド、フォーク、ハード・ロックなどの要素を包括したような、オリジナリティ豊かなサウンドを展開していました。

四人囃子

「レディ・ヴァイオレッタ」は、四人囃子のセカンド・アルバム「ゴールデン・ピクニックス」に収録されているインストゥルメンタル・ナンバーです。

作曲は森園勝敏。

彼の持つロマンチシズム、歌心がきらめいています。

大曲が目立つ四人囃子のレパートリーの中での一服の清涼剤、あるいは愛すべき小品とでも言うべき佳曲です。

アコースティック・ギターが奏でるテーマの、メロウでメロディアスなこと。

「ヴァイオレッタ」は、憂いを含む、しっとりした雰囲気の大人の女性なのでしょうか。

このメロディを、エレクトリック・ギターが引き継ぎます。

伸びやかで明るく、透明感のある音色が、曲をよりロマンチックになものにしています。

テーマのあとはフルートのアドリブ・ソロ。

フルートって、ちょっと上品な印象があったりするのですが、アドリブが展開するにしたがって、明るく笑ったり陽射しの中を駆けたりする、いわば「ヴァイオレッタ」の「動」の部分がイメージされてゆくのが楽しかったりします。

フルート・ソロのあとはエレクトリック・ギターのドラマチックなソロによるクライマックス、そして静かな終焉。

舞台の左右から幕が引かれ、閉じられるような、そんなイメージが浮かんできます。

シングル・ヴァージョンはフルート・ソロのパートはなく、森園氏のギター・ソロが聴かれます。

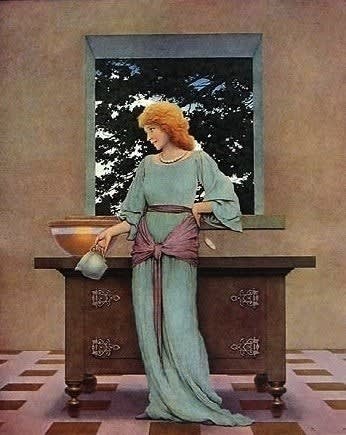

森園氏本人によると、「アルバム・バージョンがパリッシュの絵の雰囲気を一番よく表現できていると思う」そうです。

森園勝敏

この曲は、20世紀前半のアメリカの画家マックスフィールド・パリッシュの絵「Lady Violetta」を森園氏が観たことがきっかけとなって生まれたのだそうです。

1976年から8年の間オン・エアされていたFM東京の番組「グンゼニューミュージック共和国」のオープニングとしても使われていました。

日本のギター・インストゥルメンタル、あるいはフュージョンの草分け的な曲にして、発表後40年以上経った今でも多くのリスナーやミュージシャンに愛されている名曲です。

2020年3月には、この曲の様々なテイクを収録したアルバム、その名も「レィディ・ヴィオレッタ」(近年森園氏本人や四人囃子のメンバーも『レィディ・ヴィオレッタ』と発音していることから、このアルバムの片仮名表記も同様にしている、ということです)がリリースされています。

森園勝敏『レィディ・ヴィオレッタ』

◆レディ・ヴァイオレッタ

■発表

アルバム、シングル・ヴァージョンとも1976年

■オリジナル・ヴァージョン収録アルバム

「ゴールデン・ピクニックス」(1976年)

■作曲

森園勝敏

■演奏

四人囃子

■レコーディング・メンバー

<アルバム・ヴァージョン>

森園勝敏(guitars)

佐久間正英(bass)

坂下秀美(keyboards)

岡井大二(drums)

浜口茂外也(flute, psecussion : guest)

<シングル・ヴァージョン>

森園勝敏(guitars)

佐久間正英(bass)

坂下秀美(keyboards)

岡井大二(drums)

Maxfield Parrish 『Lady Violetta』

【Live Information】

ぼくの青春時代を彩ってくれたミュージシャンのひとり、渡辺美里。

聴く者を元気づけてくれる、力強く明るいボーカルが魅力です。

そして、気持ちを分かってくれているような歌詞。

彼女の歌を聴いていると、「青い空にぽっかり白い雲」「青春時代ならではのもろさ」「甘ずっぱくて少しほろ苦い」「いまは感傷的だけど前を向いていたい」「信じる気持ち」、そんな言葉がつらつらと頭に浮かんできます。

1986年初頭に放った4枚目のシングル「My Revolution」が、あれよあれよという間にオリコン・チャートの1位を獲得して、一気に美里人気に火がつきます。

続く「Teenage Walk」(5位)、「Long Night」(11位)も立て続けにヒットし、満を持して発表したのが、それら3曲を収録したセカンド・アルバム『Lovin' you』です。

「Lovin' you」は、アルバムのタイトル・チューンであり、収められている20曲の中の最後を締めくくる名ソウル・バラードです。

この歌詞に出てくる、

「きれいな夢をみつづけていると言われてもいい」というフレーズが、今でもぼくの心に大きく、力強く響くんですね。

自分以外の誰かに何を言われても、気にしなくていい。

自分の人生は自分で決めていいんだから。

そんな温かくて力強いメッセージが背中を押してくれる感じがするんです。

「口づさむロックンロールのメロディがとがった心を癒してくれる」

このフレーズもどこかジーンときちゃいますね。

分かってほしいのに分かってくれない気持ち。

「大人だってかつては子供だったはずなのに、なぜ」

「自分の道を大人に決まられるような気がする、不条理な世界」

こんなことを感じて憤ったり涙をこぼしたりしたかつての少年は、たくさんいることでしょう。

そんな中で、受け止めてくれて、分かってくれるもののひとつが、「Rock」でした。

「不良」の代名詞の「Rock」が、実は少年たちの救いでもあったんです。

美里さんの伸びやかな歌声は、まるで羽ばたいている時の気分を教わっているよう。

ちょっぴりせつなく、それでいて力強くてエネルギーに満ちたメロディです。

「to the sky, to the way」と歌う美里さんからは、未来は希望に満ちているんだよ、と勇気づけられている気がします。

それに続くサビの熱い歌声と演奏には、なんだか目が潤んでしまうんです。

バックの演奏が、これまた心地良いんです。

リズム陣の繰り出す、どっしりとした、太い幹のようなグルーブ。

全体を俯瞰して歌を包み込んでいるかのようなピアノ。

ロックなギターは、秘めている熱い気持ちを代わりに吐き出してくれている。

この頃の渡辺美里は、まだ20歳になるかならないか。

でも、どこか大人っぽさがあって、それが聴いているぼくたちに安心感のようなものを感じさせてくれたのかもしれません。

この曲はシングル・カットはされていませんが、アルバムはオリコン・チャートで1位に昇りつめました。

[歌 詞]

◆Lovin' You

■歌

渡辺美里

■発表

1986年

■作詞

渡辺美里

■作曲

岡村靖幸

■編曲

大村雅朗

■プロデュース

小坂洋二

■収録アルバム

『Lovin' you』(1986年7月2日リリース)

■録音メンバー

渡辺美里(vocal)

佐橋佳幸(electric-guitar)

今剛(electric-guitar)

浅田孟(electric-bass)

西本明(acoustic-piano, organ)

青山純(drums)

Eve(chorus)

浜田良美(chorus)

【Live Information】

稀代のソング・ライター、エルトン・ジョン。

リリースしたシングルとアルバムの総売り上げ枚数は、実に3億枚にも達しているそうです。

作曲、歌、ピアノ、どれをとっても素晴らしいエルトンが唯一手を染めていないのが、作詞です。

エルトンの音楽生活の大半で歌詞を担当しているのが、デビュー前から苦楽を共にしてきたバーニー・トーピン。

バーニーとエルトンは、ジョン・レノン&ポール・マッカートニーやジェリー・ゴフィン&キャロル・キング、あるいはミック・ジャガー&キース・リチャーズらと並び称される、作詞作曲の黄金バッテリーと言えるでしょう。

バーニーとエルトンは、出会ってすぐに互いの才能を認め合うようになります。また良き友人同士ともなりました。いわば、『盟友』と言える関係だったんですね。

ただエルトンがミュージシャンとして成功し、多忙になるにしたがって、人間関係や音楽制作、価値観のずれなどに疲弊し、ドラッグやアルコールに依存し、蝕まれるようになります。

その結果、1976年に発表したアルバム「蒼い肖像」をひとつの区切りとして、いったんバーニーとのコンビを解消します。

エルトン・ジョン(左)とバーニー・トーピン

それまでにもバーニーは、荒れてゆくエルトンを友人として放ってはおけなかったのでしょう、エルトンへのメッセージを込めているとも思える歌詞をいくつか書いています。

つまり、バーニーの書く歌詞は、「エルトンへの手紙」という意味もあったのかもしれないですね。

コンビを組んだころ、バーニーが量産する歌詞を読んで、ひらめくものや感じるものがあれば片っ端から曲をつけていったエルトンが、バーニーから送られてきた歌詞に何も感じなかったはずはないと思うんですけどね。

「僕の瞳に小さな太陽」の歌詞も、何らかの思いを込めているのかなあ、と思ったりします。

イギリスらしい格調の高さがある、文学的かつ哲学的な香りのするバーニーの歌詞に、ドラマチックなエルトンの曲が実にしっくりと合っています。

ゴスペル風でもあり、ソウル・ミュージックの雰囲気もある、ダイナミックなメロディ。

ホーンとストリングスを効果的に使った壮大なアレンジ。

「この曲を歌いこなせるようになって、ボーカリストとしての自信が出てきた」と自ら述べているだけあって、心を動かさずにはいられなくなる熱のこもった歌唱。

エルトンが書いた数多くの曲の中で、ぼくがとても好きなもののひとつです。

レコーディングは、デイヴィー・ジョンストン、ディー・マレイ、ナイジェル・オルソン、レイ・クーパーからなる、エルトン・ジョン・バンドによるものです。

長年おなじメンバーで録音、演奏を続けている、息ピッタリの黄金メンバーです。(ベースのディー・マレイは1992年に死去)

バック・コーラスにはビーチ・ボーイズのカール・ウィルソンとブルース・ジョンストン、キャプテン&テニールのトニー・テニールが参加していることでも知られています。

「僕の瞳に小さな太陽」は、ジョージ・マイケル(元ワム)とのデュオで1991年に再び発表、全米・全英ともにヒット・チャートの1位となりました。

【歌 詞】

【大 意】

僕は君の闇をこれ以上照らすことができない

僕の写真はみんな色あせ、白黒になってしまった

僕は疲れてしまい、時も僕の前では立ち尽くしているかのよう

人生の途中、僕はここで凍えている

僕が堕ちていくのを救うには手遅れ

僕は君の人生を変えてみた

でも君は僕に会って僕の気持ちを誤解してしまった

そして扉を閉ざしてしまったから

僕はなにも見えなくなくなってしまった

太陽を沈ませないで

自分を探し求めても見えるのは他人だけ

君の残りの人生は自由にすればいい

でも全てを失うのは太陽が沈むようなもの

ロマンティックな台詞が見つからない

でも一度僕をよく見て僕の気持ちを感じてくれ

君への悪意があるなんて想像して僕を捨てないでくれ

僕のこの傷が癒えるには愛が必要なんだ

◆僕の瞳に小さな太陽/Don't Let The Sun Go Down On Me

■歌・演奏

エルトン・ジョン/Elton John

■シングル・リリース

1974年5月20日

■作詞

バーニー・トーピン/Bernie Taupin

■作曲

エルトン・ジョン/Elton John

■プロデュース

ガス・ダッジョン/Gus Dudgeon

■録音メンバー

エルトン・ジョン/Elton John(piano, organ, vocals)

デイヴィー・ジョンストン/Davey Johnstone(electric-guitar, acoustic-guitar)

ディー・マレイ/Dee Murray(bass)

ナイジェル・オルソン/Nigel Olsson(drums)

レイ・クーパー/Ray Cooper(tambourine, bells)

デヴィッド・ヘンツェル/David Hentschel (mellotron)

カール・ウィルソン/Carl Wilson(backing-vocals)

ブルース・ジョンストン/Bruce Johnston(backing-vocals)

ビリー・ヒンシ/Billy Hinsche(backing-vocals)

トニー・テニール/Toni Tennille(backing-vocals)

■収録アルバム

カリブ/Caribou(1974年)

■チャート最高位

☆オリジナル・バージョン(エルトン・ジョン)

1974年週間チャート アメリカ(ビルボード)2位、イギリス16位

1974年年間チャート アメリカ(ビルボード)78位

☆ジョージ・マイケル & エルトン・ジョン バージョン

1992年週間チャート アメリカ(ビルボード)1位、イギリス1位

1992年年間チャート アメリカ(ビルボード)26位、イギリス15位

【Live Information】

カリフォルニア州サンフランシスコ市の南にあるサンノゼ市で生まれた「パッド」(Pud)というバンドは、その名を「ドゥービー・ブラザーズ」と変え、1971年にファースト・アルバム「ドゥービー・ブラザーズ・ファースト」(The Doobie Brothers)でデビューしました。

しかしアルバム・チャートの最高位は、ビルボードで210位。当時は、サンフランシスコ周辺以外では全くの無名と言っていいバンドでした。

ファースト・アルバムのリリース後、バンドはマイケル・ホサック(drums)を加え、ジョン・ハートマンとのツイン・ドラムとなりました。このユニークな編成は、のちにドゥービーズのトレード・マークともなります。

ツイン・ドラム体制となったドゥービーズは、セカンド・アルバム「トゥールーズ・ストリート」の制作に取り掛かりますが、レコーディング途中でベーシストがタイラン・ポーターに替わります。

その新たなメンバーで録音したのが「リッスン・トゥ・ザ・ミュージック」です。

「リッスン・トゥ・ザ・ミュージック」は、その「トゥールーズ・ストリート」の1曲目に収められた、ドゥービー・ブラザーズの代表曲のひとつ、というより、ドゥービーズの看板とも言えるロック・ナンバーです。

ドゥービーズの魅力のひとつは、タイプの異なるふたりのボーカル兼ギタリストの存在です。

ロック畑のトム・ジョンストンと、フォーク色の強いパット・シモンズ。

このふたりのカラーが絶妙に溶け合い、ドゥービーズのサウンドを特色あるものにしています。

トムが繰り出す切れのいいカッティングで始まる「リッスン・トゥ・ザ・ミュージック」。

涼やかなパットのギターが、曲にロックでありながらアコースティックな空気を送り込んでいます。

ツイン・ドラムとベースのリズム隊が生み出すグルーヴは安心感たっぷり。「しっかり大地に根付いている」とでも言ったらいいのか、とにかく強力なリズムです。

もうひとつのドゥービーズの魅力は、美しいコーラス・ワークです。

この曲のリード・ヴォーカルはトム。男っぽさが特徴の彼の歌は、ちょっとワイルドで、ちょっとスイート。

インターリュード部分ではパットがリード・ヴォーカルを取っていますが、ギター同様フォーキーな響きが爽やか。

バックのコーラスが、これまた西海岸の香りそのまま。肉声の厚みで作り上げる歌声の爽やかさを教えてくれます。

サンフランシスコ~サンノゼ周辺の夏は、湿度もなく気温も高からずでとても爽やかです。

太平洋側を走る35号線~グレート・ハイウェイ、ベイエリアを走る101号線。

軽快なリズムに乗って歌われる「リッスン・トゥ・ザ・ミュージック」は、この海沿いの道を疾走するイメージがある一方、サビでは西部の男が内に秘めているセンチメンタリズムのようなものが伝わってくるような気もするんですね。

1970年代の黄金時代を支えるメンバーが揃ったドゥービーズがリリースしたシングル「リッスン・トゥ・ザ・ミュージック」は、たちまちチャートを駆け上がります。

「日の出の勢い」という言葉がありますが、そのとおりの勢いで快進撃を始めるドゥービー・ブラザーズにぴったりの曲、と言ってもいいのではないでしょうか。

そして一躍人気バンドとなったドゥービーズは、数年後にはイーグルスと並ぶウエスト・コーストの雄として絶大な人気を得ることになるのです。

【歌 詞】

【大 意】

日に日に気分が高まってくるのを感じないかな

みんな用意はできている

幸せな人、悲しむ人

僕たちは演奏しなくてはね

誰もが笑顔になる方法を必要としている

それはそんなに難しいことじゃない

メッセージを受け取って楽しくやろう

今だけは僕に理由を聞かないでくれ

音楽を聴くんだ

音楽を聴くんだ

どんな時も

分かっている

君は僕の言うことをよく理解している

田舎で一日一緒にいよう

僕らは幸せな気分になるだろう

そして踊ろう 憂鬱を吹き飛ばして

僕が君のことを良く感じたなら

君も僕のことを良く感じるだろう

気分は上々 さあ音楽を奏でよう

音楽を聴くんだ

音楽を聴くんだ

どんな時も

空に浮かぶ城のまわりをゆったりと流れる川のように

群衆は増えていく

幸せな音楽を聴くために

そして僕はそんな音を宙に放つんだ

音楽を聴くんだ

音楽を聴くんだ

どんな時も

◆リッスン・トゥ・ザ・ミュージック/Listen to the Music

■歌・演奏

ドゥービー・ブラザーズ/Doobie Brothers

■シングル・リリース

1972年7月19日

■収録アルバム

トゥールーズ・ストリート/Toulouse Street (1972年)

■作詞・作曲

トム・ジョンストン/Tom Johnsyon

■プロデュース

テッド・テンプルマン/Ted Templeman

■録音メンバー

Doobie Brothers

トム・ジョンストン/Tom Johnston (guitars, lead-vocals, backing-vocals)

パット・シモンズ/Pat Simmons (guitars, banjo, lead-vocals, backing-vocals)

タイラン・ポーター/Tiran Porter (bass, backing-vocals)

ジョン・ハートマン/John Hartman (drums, tambourine)

マイケル・ホサック/Michael Hossack (drums)

Additional Personnel

ビル・ペイン/Bill Payne (piano)

テッド・テンプルマン/Ted Templeman (percussion)

■チャート最高位

1972年週間チャート アメリカ(ビルボード)11位、イギリス29位