昨日はなにも予定がなかったので、夜は家にこもるつもりで、午後は買い物に行き、早めに夕食をとった。

食後に、暇な時に見るつもりだった映画をゆっくりと楽しんだ。その後、借りていたCDを録音しつつ、たまっていたMDを整理。それから、のんびりコーヒーを飲む。ジャズを聴きながら。

もう夜中といっていい時間から聴き始めたのが、このビル・エヴァンスの「パリ・コンサート」だ。"エディション2"は持っていたが、ついこの間、ようやく"エディション1"を買ったので、2枚続けて聴いている。

どこかで犬の鳴いているのが聴こえる。

もうみんな寝静まっている時刻だ。

ぼくの部屋からは

エヴァンスの弾くピアノがただ聴こえるのみ。

ジャズと、一杯のコーヒーがぼくを寛がせてくれる。

至福のひととき、ってこういう時間のことなんだろう。

「Bill Evans The Paris Concert Edition 1」

「Bill Evans The Paris Concert Edition 2」

この2枚のCDには、1979年11月26日にパリのエスパース・カルダンで行われたライヴの模様が収められている。

エヴァンスの弾くピアノは、まさに「語っている」。

ピアノは流麗だが、語っていることはどこか訥々としたところも伺えるのが面白い。

脇を固めるマーク・ジョンソンのベースと、ジョー・ラバーベラのドラムスは、エヴァンスのピアノに触発されて自由度を増しているような感じだ。

ふたりの演奏に触発されたエヴァンスは、彼らとの楽器を通じての会話を、さらに発展させようとしているようだ。反面、自分の語りたいことを懸命に語ろうとしているようにも感じられる。

例えば、見事な絵を見た時や、素晴らしい文章に接した時に湧いてくるさまざまな情景や感情、こういうものを感じられるのが、ジャズの楽しいところでもあるのだ。

言葉にすると難しくなるけれど、ほんとうは、三人の奏でる音にただ身を委ねるだけで良いのかもしれない。

彼らもただ一心に音楽を生み出しているだけなのだから。

ビートルズ時代のジョージは、ジョンとポールの陰に隠れ、「静かなビートル」などと言われていました。

ジョージの作品はアルバムに2曲程度収められるだけ、それも辛辣なジョンに言わせると「レベルが低いから仕方ない」。。。

ギター・プレイも、ジェフ・ベックには「ビートルズは素晴らしいが、リード・ギターだけは代わってやりたかった」などと公言される始末です。

でも、今となって思い返してみると、それらの発言はジョージをあまりにも軽く見すぎていたものだということが分かりますね。

また、「静かなビートル」だからといってただ寡黙なだけではないんです。ジョージはエスプリの効いたコメントを数多く残していることでも知られています。

「ビートルズの中で一番好きなのはだれ?」などと言う難しい質問をされることがあります。

ぼくは生き方を含めてジョンが好きなのですが、メロディー・メイカーとしてのジョージのことも好きだったりします。(つまりは全員のことを好きなのですが)

ジョージは、たしかにビートルズ中期頃までは目立たない存在でした。

しかし、「ホワイト・アルバム」以降になると「ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス」「サムシング」「ヒア・カムズ・ザ・サン」などの、稀代の名曲を生み出しているのです。

また、ビートルズ時代には積極的に外部のミュージシャンをレコーディングに参加させたり、いち早くインド音楽やシンセサイザーを取り入れたりするなど、彼の存在はバンドを活性化させる先進的な要素でもありました。

「ベスト・オブ・ジョージ・ハリスン」には、ビートルズ時代から1970年代半ばまでのジョージの代表的な作品が収められています。

このアルバムは、ジョージがEMI/アップルを離れるにあたってEMI側が制作したものですが、ジョージのソロ作品がわずか6曲しか収録されていません。そのため、これはジョージのソロとしてのキャリアを無視したものだ、という声も大きかったようです。しかし、見方を変えればこのアルバムは、ジョージ・ハリスンというミュージシャンに興味を持った人に対しての入門編に最適かもしれないですね。

また、このベスト・アルバムの発売日が、当時のジョージのニュー・アルバム「33 1/3」の発売日と重なったことで、ジョージは「新作の売り上げを妨害するようなものだ」と大いに憤慨したそうです。

ただ、このベスト・アルバムは、ジョージの活動の表面上だけをなぞっていると言われても仕方がない部分はあるでしょう。

ビートルズ時代の作品では、ファンキーな「サヴォイ・トラッフル」やインド音楽に大きく影響された「ウィズイン・ユー、ウィズアウト・ユー」、そのほか「オールド・ブラウン・シュー」などが選から漏れているし、ソロ作品からは、「オール・シングス・マスト・パス」や「イズント・イット・ア・ピティ」「ギターが泣いている」などを入れてほしかった、と思います。

この大雑把な選曲は、ジョージ本人がアルバム制作に関わっていないためなのかもしれません。

ジョージの本質を知ろうとするなら、やはり「オール・シングス・マスト・パス」や「リヴィング・イン・ザ・マテリアル・ワールド」など、個々のソロ・アルバムも聴いてみるべきでしょうね。

それでも、収録されている曲はジョージ渾身の作ばかりです。ソロ作品を聴いてみると、アコースティックな音を生かした、アメリカナイズされたサウンドに仕上がっているようです。いわばソフトなポップ・ロック、あるいはフォーク・ロック、といったところでしょうか。

そういえばきょう11月29日は、2001年にジョージ・ハリスンが58歳で亡くなってから6年目にあたります。今夜はジョージを偲んで、「マイ・スウィート・ロード」や「サムシング」に浸ってみるのもいいかもしれません。

◆ザ・ベスト・オブ・ジョージ・ハリスン/The Best of George Harrison

■歌・演奏

ジョージ・ハリスン/George Harrison

■リリース

1976年11月8日 1976年11月20日(日本)

■プロデュース

ジョージ・マーティン/George Martin、ジョージ・ハリスン/George Harrison、フィル・スペクター/Phil Spector

■収録曲

[side-A]

① サムシング/Something (アメリカ1位、イギリス4位)

② 恋をするなら/If I Needed Someone

③ ヒア・カムズ・ザ・サン/Here Comes The Sun

④ タックスマン/Taxman

⑤ 嘘つき女/Think For Yourself

⑥ フォー・ユー・ブルー/For You Blue

⑦ ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス/While My Guitar Gently Weeps

[side-B]

⑧ マイ・スウィート・ロード/My Sweet Lord (アメリカ1位、イギリス1位、日本4位)

⑨ ギヴ・ミー・ラヴ/Give Me Love(Give Me Peace On Earth) (アメリカ1位、イギリス8位、日本37位)

⑩ 二人はアイ・ラヴ・ユー/You (アメリカ20位、イギリス38位、日本60位)

⑪ バングラ・デッシュ/Bangla Desh (アメリカ23位、イギリス10位、日本47位)

⑫ ダーク・ホース/Dark Horse (アメリカ15位)

⑬ 美しき人生/What Is Life (アメリカ10位、日本19位)

※all songs written by George Harrison

■録音メンバー

ジョージ・ハリスン/George Harrison (vocals, guitar, acoustic-guitar, slide-guitar, harmonium③, synthesizer③, organ⑦, backing-vocals)

ジョン・レノン/John Lennon (guitar②⑦, steel-guitar⑥, piano①, organ⑤, harmony-vocal②⑤, backing-vocals④)

ロベン・フォード/Robben Ford (acoustic-guitar⑫)

エリック・クラプトン/Eric Clapton (electric-guitar⑦⑬, acoustic-guitar⑧)

ピート・ハム/Pete Ham (acoustic-guitar⑧⑬)

トム・エヴァンス/Tom Evans (acoustic-guitar⑧⑬)

ジョーイ・モランド/Joey Molland (acoustic-guitar⑧⑬)

ジョージ・マーティン/George Martin (harmonium②)

レオン・ラッセル/Leon Russell (piano⑩⑪)

ビリー・プレストン/Billy Preston (①⑪organ, piano⑧, electric-piano⑫)

ゲイリー・ライト/Gary Wright (electric-piano⑧⑩, organ⑨)

ニッキー・ホプキンス/Nicky Hopkins (⑨piano)

ボビー・ウィットロック/Bobby Whitlock (harmonium⑧, organ⑬)

デヴィッド・フォスター/David Foster (organ⑩, synthesizer⑩)

ポール・マッカートニー/Paul McCartney (bass①②③④⑤⑥⑦, guitar④, piano⑥⑦, backing-vocals①③④, harmony-vocals②⑤⑦)

クラウス・フォアマン/Klaus Voormann (bass⑧⑨⑪)

ウィリー・ウィークス/Willie Weeks (bass⑫)

カール・レイドル/Carl Radle (bass⑩⑬)

リンゴ・スター/Ringo Starr (drums①②③④⑤⑥⑦⑧⑪, percussions②④⑤⑦⑧)

アンディ・ニューマーク/Andy Newmark (drums⑫)

ジム・ケルトナー/Jim Keltner (drums⑨⑩⑪⑫)

ジム・ゴードン/Jim Gordon (drums⑧⑩⑬, percussions⑧⑩)

ジム・ホーン/Jim Horn (sax⑩⑪)

ジム・プライス/Jim Price (trumpet⑬)

ボビー・キーズ/Bobby Keys (sax⑬)

トム・スコット/Tom Scott (flute⑫)

チャック・フィンドリー/Chuck Findley (trumpet⑪, flute⑫)

エミル・リチャーズ/Emil Richards (percussion⑫)

マイク・ギビンズ/Mike Gibbins (tambourine⑧⑬)

ロニー・スペクター/Ronnie Spector (vocals⑩)

デレク・ヴァン・イートン/Derrek Van Eaton (backing-vocals⑫)

ロン・ヴァン・イートン/Lon Van Eaton (backing-vocals⑫)

■チャート最高位

週間アルバムチャート アメリカ(ビルボード)31位、日本(オリコン)51位

夜、(仕込み[=準備]やリハーサルがあったりするので、正確には昼間や夕方)仕事場に入る時、とにかく顔を合わせた人には誰にでも挨拶するよう教えられました。

その時はお辞儀してます。とくに「お辞儀にしよう」と意識しているわけではないんですが。

これが、全力を出し切って演奏を終え、心地良い疲労感がある時は、不思議に握手を求め合ってるんですね。大先輩に対しては、やっぱり最敬礼してしまうけれど。

「握手」は、イスラムの習慣に由来するんだそうです。もともとは、武器を隠し持っていないことを示すために利き手を相手に委ねる、という意味があるということです。日本に「握手」という作法が入って来たのは明治時代の初期です。当時のグラント米大統領と明治天皇が握手を交わした記録が残っているそうです。

明治維新前には、宮中にも庶民にも「握手」の習慣はなく、今でも普通はお辞儀しながら挨拶していますね。「握手」になじみにない人も多いので、女性にうかつに握手を求めようものなら「セクハラ!?」とばかりに冷たい視線を浴びる可能性、まだまだ有りです。(注1…正式には、男性から女性に握手を求めることは、礼儀を失する行為だとされているらしいです)

しかし、全力で演奏した後は、相手が女性だろうが男性だろうが、テレなんかどこかに置いて、自然に心からの「お疲れさま」の握手を求め合えるのです。

この時ばかりは堂々と、歌い手さんなどの美女の手を握ることができるのですよ~(注2…本当は、こんな下心は即見破られます

)

)これは、音楽の現場だけに限らず、優勝直後に抱き合うピッチャーとキャッチャー、金メダルを取ってチームメイト同士で喜び合う光景などを想像してもらったら、その満足感や喜び、すぐ理解できますよね。

演奏後の握手、強く握ってくれる人、柔らかいけれどしっかり握る人、やっぱり恥ずかしそうに握手してくれる人、さまざまです。

でも、自然に他のメンバーと握手したくなる時や、素直に手を差し出せる時の演奏って、やっぱり熱くて満足度が高いものなんですよね。

これは握手じゃなくて「握足」!?

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

フォリナーは、ブリティッシュ・ヘヴィ・ロックのスプーキー・トゥース出身のミックと、プログレッシヴ・ロックの重鎮であるキング・クリムゾン出身のイアン・マクドナルドが組んだ、英米混合のスーパー・バンドとして、デビュー当初から大きな注目を集めていました。

ぼくも、このふたりが在籍するバンドはどのような音になるのか、と興味を抱きながらファースト・アルバムを買った記憶があります。予想に反してフォリナーの音は適度にハードで、そしてポップなものでした。その親しみ易いハード・ロック・サウンドを聴いて、ぼくはすぐファンになったわけです。

この「4」は、文字通りフォリナーの4作目です。

このアルバムからはオリジナル・メンバーのイアン・マクドナルドとアル・グリーンウッドが抜けています。このことがどうサウンドが変化をもたらすのか、期待と不安でレコードを買いましたが、起伏に富んだメロディー・ラインを持つキャッチーな楽曲は健在で、フォリナーらしさは変わっていませんでした。サウンドの鍵はメロディー・メイカーでもあるミック・ジョーンズが握っていたことがよく分かります。

フォリナーの最高傑作とも言われる「4」は、1500万枚以上を売り上げる驚異的なヒットを記録、アルバム・チャートで10週連続全米1位、年間チャートでも3位になりました。

このアルバムからは、「アージェント」(全米4位)、「ガール・ライク・ユー」(同2位)、ジューク・ボックス・ヒーロー(同26位)、「ブレイク・イット・アップ」(同26位)、「ルアンヌ」(同75位)の、5曲のヒットが生まれています。

フォリナーは、日本ではスティクスやカンサス、ボストンらと並んで「アメリカン・プログレ・ハード・ロック」などとカテゴライズされたりしていましたが、このアルバムの大ヒットと、そのポップでキャッチーなメロディーやキーボードを駆使したきらびやかなサウンドから、ジャーニーやTOTOなどと共に「産業ロック」の代表格のように受け取られるようになってゆきました。

もともと「産業ロック」というのは悪い意味で使われる言葉ではなく、またフォリナーが「悪い意味の産業ロック」(つまり、売ることのみに視点を置き、聴き手に阿るような曲作りをしているロック)だとしても、そのキャッチーなメロディーとハードな演奏がカッコ良いことに変わりはないと思います。

左からリック・ウィルス(bass)、ミック・ジョーンズ(guitar)、ルー・グラム(vo)、デニス・エリオット(drums)

アルバムは、これまでのフォリナーらしい、明快でノリの良いR&R、「ナイト・ライフ」で始まります。

続く「ジューク・ボックス・ヒーロー」には、ハード・ロック・バンドであるフォリナーの姿がよく現れていると思います。途中のギター・ソロでテンポが倍になるスリリングな展開がこれまたカッコ良いのです。

大ヒットした「ガール・ライク・ユー」は、シンセサイザーを駆使した、洗練された都会的なカラーを持つ必殺のバラードです。

「アージェント」のエレクトロ・ポップ風な味わい、打ち込みっぽいクールな響きは、ニュー・ウェイヴから受けた影響が濃いのではないでしょうか。

その他、「ブレイク・イット・アップ」や「ガール・オン・ザ・ムーン」など、いかにもフォリナーといった、ぼくの好みの曲がズラリと並んでいます。

この「4」は、ほぼ全編にわたってソリッドなハード・ロックが展開されています。例えれば、アメリカン・ロックの爽快感と、ブリティッシュ・ロックのウェットさを併せ持っている、と言っていいのではないでしょうか。

ハイ・トーン・ヴォイスが特徴のルー・グラムのソウルフルな歌声、R&R色の濃いミック・ジョーンズのハードなギターがバンドの両輪となっています。そして、ゲストのキーボード陣がサウンドをふくらませ、味付けしている感じがします。「アージェント」などで聴かれるサックスもひとつのポイントになっていますね。

フォリナーがデビューしたのは1977年です。度重なるメンバー・チェンジの末に、オリジナル・メンバーはギタリストのミック・ジョーンズだけになりましたが、今やこのバンドも30年選手なんですね。

◆フォリナー4/4

■歌・演奏

フォリナー/Foreigner

■リリース

1981年7月2日

■プロデュース

ロバート・ジョン・"マット"・ランジ、ミック・ジョーンズ/Robert John "Mutt" Lange, Mick Jones

■収録曲

① ナイト・ライフ/Night Life (Mick Jones, Lou Gramm)

② ジューク・ボックス・ヒーロー/Juke Box Hero (Lou Gramm, Mick Jones)

③ ブレイク・イット・アップ/Break It Up (Mick Jones)

④ ガール・ライク・ユー/Waiting for a Girl Like You (Mick Jones, Lou Gramm)

⑤ ルアンヌ/Luanne (Lou Gramm, Mick Jones)

⑥ アージェント/Urgent (Mick Jones)

⑦ アイム・ゴナ・ウィン/I'm Gonnna Win (Mick Jones)

⑧ ウーマン・イン・ブラック/Woman in Black (Mick Jones)

⑨ ガール・オン・ザ・ムーン/Girl on the Moon (Mick Jones, Lou Gramm)

⑩ ドント・レット・ゴー/Don't Let Go (Mick Jones, Lou Gramm)

■録音メンバー

☆Foreigner

ルー・グラム/Lou Gramm (lead-vocals, percussion)

ミック・ジョーンズ(guitar, keyboards, backing-vocals)

リック・ウィルス/Rick Wills (bass, backing-vocals)

デニス・エリオット/Dennis Elliott (drums, vocal)

★Additional Personnel

ヒュー・マックラッケン/Hugh McCracken (slide-guitar⑨)

トーマス・ドルビー/Thomas Dolby (synthesizers)

ラリー・ファースト/Larry Fast (synthesizer ②③⑩)

マイケル・フォンファラ/Michael Fonfara (keyboards ⑥⑨)

ボブ・メイヨー/Bob Mayo (keyboard-textures ③④)

マーク・リヴェラ/Mark Rivera (sax ③⑥)

ジュニア・ウォーカー/Junior Walker (sax-solo ⑥)

イアン・ロイド/Ian Lloyd (backing-vocals)

ロバート・ジョン・"マット"・ランジ/Robert John "Mutt" Lange (backing-vocals)

■チャート最高位

1981年週間チャート アメリカ(ビルボード)1位、イギリス5位

1981年年間チャート アメリカ(ビルボード)70位

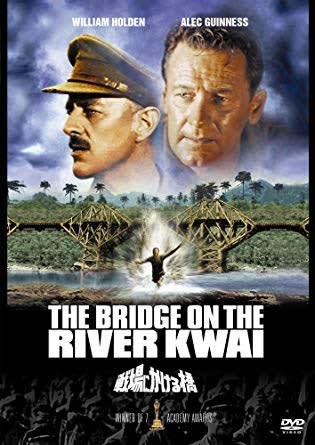

■戦場にかける橋 (The Bridge On The River Kwai)

■1957年 イギリス・アメリカ合作映画 161分

■監 督

デヴィッド・リーン(David Lean)

■原 作

ピエール・ブール「戦場にかける橋」(Pierre Boulle「Aux sources de la rivière Kwaï」)

■製 作

サム・スピーゲル(Samuel P. Spiegel)

■音 楽

マルコム・アーノルド(Malcolm Arnold)

■出 演

ウィリアム・ホールデン(William Holden)/シアーズ中佐

アレック・ギネス(Alec Guinness)/ニコルソン大佐

ジャック・ホーキンス(Jack Hawkins)/ウォーデン少佐

早川雪洲(Sessue Hayakawa)/斎藤大佐

ジェームズ・ドナルド(James Donald)/クリプトン軍医

ジェフリー・ホーン(Geoffrey Horne)/ジョイス中尉

アンドレ・モレル(Andrè Morell)/グリーン大佐

ピーター・ウィリアムス(Peter Williams)/リーヴス大尉

ジョン・ボクサー(John Boxer)/ヒューズ少佐

パーシー・ハーバート(Percy Herbert)/グローガン二等兵

ハロルド・グッドウィン(Harold Goodwin)/ベイカー二等兵

アン・シアーズ(Ann Sears)/看護婦

ヘンリー大川(Henry Okawa)/兼松大尉

勝本圭一郎(Katsumoto)/lieutenant三浦中尉

M.R.B.チャクラバンドー(M.R.B. Chakrabandhu)/ヤイ

【注:ネタバレあります】

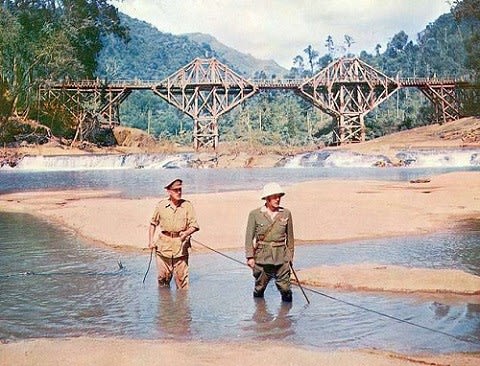

この映画のクライマックス・シーン、はじめて見た時にはハラハラドキドキ、とても興奮したものです。

ニコルソン大佐役のアレック・ギネスの演技には、惹きこまれてしまいました。

映画の持つテーマの重さにも考えさせられる、「心に残る作品」のひとつです。

「武士道」を盾に、捕虜に絶対服従を求める、捕虜収容所長の斎藤大佐。規律があってこそはじめて文明が成り立つと信じているニコルソン大佐。悲惨な環境にいながら軍人としての威厳や信念にこだわるこのふたりをやや冷ややかに見ているシアーズの三人を軸に物語は進んでゆきます。

アレック・ギネス

早川雪洲

ウィリアム・ホールデン

ぼくが今よりもっと若い頃は、圧力に屈せず信念を曲げないニコルソン大佐の生き方がこの映画の主題だと思っていました。

今のぼくは、ちょっと違った見方をしています。

アレック・ギネス(左)、早川雪洲(右)

シアーズは、「軍人らしく」生きることが根底にある斎藤大佐やニコルソン大佐、思わぬ負傷のため自分が作戦の足手まといになることを恐れて死のうとするウォーデン少佐などとは明らかに生き方が対照的です。彼の生き方を通じて(シアーズのセリフにも出てきます)この映画が訴えたかったことのひとつ、それは「いかに生きるか」ではないでしょうか。

アレック・ギネス(左)、ジェームズ・ドナルド(右)

敵対する日本とイギリスではありますが、軍人としての建て前に終始する点では斎藤もニコルソンも、実は「同じ側」の人間と見なすことができるでしょう。

このふたりと、人間らしく生き抜くことを大切にしようとするシアーズを対比して、人間の尊厳を描こうとしているのではないでしょうか。

ウィリアム・ホールデン(左)、ジャック・ホーキンス(右)

橋が爆破されたあと、ぼうぜんとした表情のクリプトン軍医が「狂ってる!」と二度吐き捨てています。作者は、軍医には「戦争にまつわる行為」そのものがむなしく、無意味である、と言わせたかったのでしょう。

早川雪洲、A・ギネス、W・ホールデンの三人のすばらしい演技が映画に重厚感を与えていると思います。とくにA・ギネス、セリフのひとつひとつに重みがあり、とりわけラスト・シーンの迫真の演技には一種の感動を覚えました。

映画冒頭でイギリス軍捕虜たちが行進しながら口笛で吹く曲が、有名な「クワイ河マーチ」です。原題は「ボギー大佐」と言うらしいんですが、この映画で一躍世界中に広まりましたね。

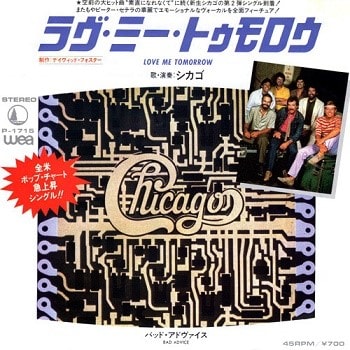

ぼくは初期のシカゴが生んだ、ゴリゴリのブラス・ハード・ロックが大好きなのです。

ホーン・セクションが作り出す分厚い音の壁、テリー・キャスのブルージーなギター、ロバート・ラムのソウルフルなヴォーカル、ダニエル・セラフィンのジャジーなドラミング、ピーター・セテラの音数の多い派手なベース・ライン。どこを取ってもシカゴの魅力が詰まっていました。

そのサウンドが次第にポップな方向へ進み、大人のロックを聴かせるバンドに変貌を遂げつつあった矢先の1978年1月、大黒柱のひとりであるテリー・キャスを不慮の事故で失います。それをきっかけにシカゴは急激に失速し、長い低迷期に入り込んでしまうのです。

1970年代終盤から1980年代当初のシカゴは、きちんとしたビジョンもなく、半ば惰性でサウンドを作っていたような感があります。

その不振から立ち直るきっかけになったのが、「素直になれなくて」の大ヒットでした。

「素直になれなくて」が収録されているのが、「シカゴ16」です。

シカゴは、このアルバムからレーベルを移籍、プロデューサーを新進気鋭のデヴィッド・フォスターに変えて心機一転を図ります。そしてテリー・キャス亡き後定まらなかったギタリストの座にロサンゼルスの実力者、ビル・チャンプリンを迎え入れます。このふたつの新しい風が功を奏して、シカゴは劇的な復活を遂げるわけですね。

フォスターは、当時ホール&オーツやアース・ウィンド&ファイアーなどを手がけていた辣腕プロデューサーです。彼は積極的に外部のソング・ライターやミュージシャンを起用したほか、自らも10曲中7曲の曲作りに参加したり、キーボード・プレイヤーとしてサウンド・メイクに携わったりするなど、八面六臂の活躍を見せています。その結果としてシカゴは一気にAOR(アダルト・オリエンテッド・ロック=都会的な雰囲気を持つ大人のロック)路線へとシフトされました。

新生シカゴのサウンドの特徴は、キーボード群やシンセサイザーが多用されていて、とても洗練されていることです。

ギター陣のゲストとして、西海岸屈指の名手であるスティーヴ・ルカサーやマイケル・ランドーらを迎えていますが、彼らの音は、テリー・キャスのテレキャスターから生み出されていた乾いた土臭い音とは対照的で、ハードながらも都会的センスにあふれています。サウンドのひとつの鍵、と言ってもいいと思います。

ホーン・セクションはバッキングに徹していますが、曲によってはスウィング・ジャズを彷彿とさせる華麗なアンサンブルを聴くことができます。

「素直になれなくて」は、1976年の「愛ある別れ」以来6年ぶりに全米チャート1位に輝いた、80年代のシカゴを象徴する名バラードです。映画「青い恋人たち」でも使われ、話題になりました。

作者はピーター・セテラ。彼は、この曲を家へ帰る車中で思いついたそうです。ピーターはアイデアをまとめ、一週間かけて曲を書き上げましたが、この曲は彼のお気に入りのひとつだということです。ヴォーカルもピーター自身がとっていますが、美しいハイ・トーンが冴え渡る歌いっぷりは、彼を一流のバラード・シンガーとして認めさせました。

1997年にはア・カペラ・グループAZ YETがこの曲をカヴァーし、ヒットさせましたね。この時もピーターの歌声がフィーチュアされていました。

この「シカゴ16」からは、他に「ラヴ・ミー・トゥモロウ」(全米22位)、「ホワット・ユー・アー・ミッシング」(全米81位)のヒット曲が生まれています。アルバム自体も全米9位と大ヒットを記録しました。

「シカゴ16」で劇的な復活を果たしたシカゴは、こののちバラード、あるいはソフト路線を進み、新たな成功を手にすることになります。

シカゴのアルバム・ジャケットは毎回バンドのロゴをあしらっていることで知られていますが、今回は電機製品の基盤。まもなく到来するパソコン時代を予感しているかのようですね。

◆ラヴ・ミー・トゥモロウ(シカゴ16)/Chicago 16

■歌・演奏

シカゴ/Chicago

■リリース

1982年6月7日

■プロデュース

デヴィッド・フォスター/David Foster

■収録曲

[side A]

① ホワット・ユー・アー・ミッシング/What You're Missing (Jay Gruska, Joseph Williams) ☆アメリカ81位

② あなたの気持ち/Waiting for You to Decide (David Foster, Steve Lukather, David Paich)

③ バッド・アドヴァイス/Bad Advice (Peter Cetera, Foster, James Pankow)

④ チェインズ/Chains (Cetera)

⑤ 素直になれなくて~ゲット・アウェイ/Hard to Say I'm Sorry(Peter Cetera, Foster)~Get Away (Cetera, Foster, Robert Lamm) ☆(Hard to Say I'm Sorry) アメリカ1位、イギリス4位

[side B]

⑥ フォロー・ミー/Follow Me (Foster, Pankow)

⑦ ソニー・シンク・トゥワイス/Sonny Think Twice (Bill Champlin, Danny Seraphine)

⑧ ホワット・キャン・アイ・セイ/What Can I Say (Foster, Pankow)

⑨ レスキュー・ユー/Rescue You (Cetera, Foster)

⑩ ラヴ・ミー・トゥモロウ/Love Me Tomorrow (Cetera, Foster) ☆アメリカ22位

☆=シングル・カット

■録音メンバー

[Chicago]

ロバート・ラム/Robert Lamm(piano, keyboards, percussion, backing-vocals)

ビル・チャンプリン/Bill Champlin (piano, keyboards, guitars, lead-vocals②③⑥⑦, backing-vocals)

ピーター・セテラ/Peter Cetera (bass, acoustic-guitar⑤, lead-vocals①②③④⑤⑧⑨⑩, backing-vocals)

ダニエル・セラフィン/Daniel Seraphine (drums, percussion)

リー・ロックネイン/Lee Loughnane (trumpet, flugelhorn, piccolo-trumpet)

ジェームズ・パンコウ/James Pankow (trombone, percussion, backing-vocal)

ウォルター・パラゼイダー/Walter Parazaider (sax, flute, clarinet)

[additional musicians]

デヴィッド・フォスター/David Foster (keyboards, synth-bass)

クリス・ピニック/Chris Pinnick (guitar)

スティーヴ・ルカサー/Steve Lukather (guitar)

マイケル・ランドウ/Michael Landau (guitar)

デヴィッド・ペイチ/David Paich (synthesizers)

スティーヴ・ポーカロ/Steve Porcaro (synthesizer)

■チャート最高位

1982年週間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)9位、イギリス44位

1982年年間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)89位

1980年代に入り、デヴィッド・ボウイはRCAからEMIに移籍しました。

移籍後第1作にしてボウイの14枚目のアルバムが、イギリスのほかカナダ、フランス、オーストリア、オランダ、ノルウェイ、スウェーデン、オーストラリア、ニュージーランドなどで1位を獲得、世界的メガ・ヒットとなった「レッツ・ダンス」です。

シックのナイル・ロジャースが共同プロデュースに加わっただけあって、ダンサブルでスタイリッシュな作品に仕上がっています。しかしサウンドは、それまでの英国的な香りのする作風から打って変わってファンキーかつポップになりました。先鋭的だったボウイが売れ筋サウンドを後追いしたことは、古くからのファンの間で批判的に迎えられました。「ボウイは産業ロックになってしまった」「いや、進化を続けるボウイだからこそ良いのだ」なんていう論争も巻き起こったようです。

評論家の間でも評価は分かれていたようで、概ねロック系評論家からは批判的に、ポップ系評論家からは好意的に迎えられたみたいですね。

ぼくは、ミュージシャンというのはいろんな面を持っているのだし、「こうでなくてはならない」と思い込む必要もないと思っているので、80年代以降のボウイのサウンドもアリかな、なんて思ってます。

常に過去の自分を脱ぎ捨て、新しい自分を模索し続けていたボウイは、猫も杓子もディスコ調になっていた80年代の「時代の波」を敏感に感じ取ったのでしょうね。ボウイがダンサブルなビート積極的に取り入れ、ニュー・ロマンティックスの影響を受けたポップなサウンドに傾いていったのは当然と言えば当然なのかもしれません。

このアルバムがリリースされた1983年頃というのは、MTVなどの影響でプロモーション・ヴィデオの制作も盛んになっていましたが、そのPVを効果的に駆使したことや、同年に話題となった映画「戦場のメリー・クリスマス」の公開なども、「レッツ・ダンス」の大ヒットの呼び水になったと言えるでしょう。

深みのある知的なヴォーカルは健在です。その声がダンス・ビートに乗ってホットに聴こえてきます。

アフター・ビートの効いたヘヴィーでタイトなドラムと、打ち込みっぽいベースはいかにも80年代風です。

1曲目の「モダン・ラヴ」から、ヒットした「チャイナ・ガール」「レッツ・ダンス」という流れはとてもノリが良くて、ハイになるにはもってこいですね。

名ギタリストの故・ステイーヴィー・レイ・ヴォーンが参加、「チャイナ・ガール」や「レッツ・ダンス」を始めとして、ほぼ全編でギターを弾きまくっているのもこのアルバムの聴きどころのひとつでしょう。かなり自己主張の強いギター・プレイですが、曲にうまくマッチしていると思います。

このアルバムに起用されたことが、スティーヴィーのブレイクのきっかけになったというのは有名な話ですね。

社会現象となるほどの大ブームを巻き起こしたディスコ「マハラジャ」。それに続くかたちの「バブル景気」。日本中が刹那的に燃え上がった1980年代でしたが、その時代を象徴するような音楽のひとつが、この「レッツ・ダンス」だったような気がします。

総じてポップなロック・ナンバーが多く、しみじみ聴くというよりは、全身でビートを浴び、サウンドに体を委ねて自然にグルーヴするほうがより楽しめるアルバムだと言えるでしょう。

◆レッツ・ダンス/Let's Dance

■歌

デヴィッド・ボウイ/David Bowie

■リリース

1983年4月14日

■プロデュース

デヴィッド・ボウイ & ナイル・ロジャース/David Bowie & Nile Rodgers

■収録曲

[side A]

① モダン・ラヴ/Modern Love (David Bowie) ☆

② チャイナ・ガール/China Girl (lyrics=Iggy Pop, music=David Bowie) ☆

③ レッツ・ダンス/Let's Dance (David Bowie) ☆

④ ウィズアウト・ユー/Without You (David Bowie) ☆

[side B]

⑤ リコシェ/Ricochet (David Bowie)

⑥ クリミナル・ワールド/Criminal World (lyrics=Peter Godwin, Duncan Browne, Sean Lyons, Bowie music=Godwin, Browne, Lyons)

⑦ キャット・ピープル/Cat People(Putting Out Fire) (lyrics=Bowie, music=Giorgio Moroder) ☆

⑧ シェイク・イット/Shake It (David Bowie)

☆=シングル・カット

■録音メンバー

デヴィッド・ボウイ/David Bowie (lead-vocals)

ナイル・ロジャース/Nile Rodgers (guitar)

スティーヴィー・レイ・ヴォーン/Stevie Ray Vaughan (guitar)

ロブ・サビノ/Robert Sabino (keyboards, piano)

カーマイン・ロハス/Carmine Rojas (bass)

バーナード・エドワーズ/Bernard Edwards (bass④)

オマー・ハキム/Omar Hakim (drums)

トニー・トンプソン/Tony Thompson (drums)

サミー・フィゲロア/Sammy Figueroa (percussions)

マック・ゴールホン/Mac Gollehon (trumpet)

スタン・ハリスン/Stan Harrison (baritone-sax, flute)

ロバート・アーロン/Robert Aaron (tenor-sax)

フランク・シムス/Frank Simms (backing-vocals)

ジョージ・シムス/George Simms (backing-vocals)

デヴィッド・スピナー/David Spinner(backing-vocals)

■チャート最高位

1983年週間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)4位、イギリス1位、日本(オリコン)6位

1983年年間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)28位、イギリス2位、日本(オリコン)22位

1984年年間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)64位

♪自分的名盤名曲222

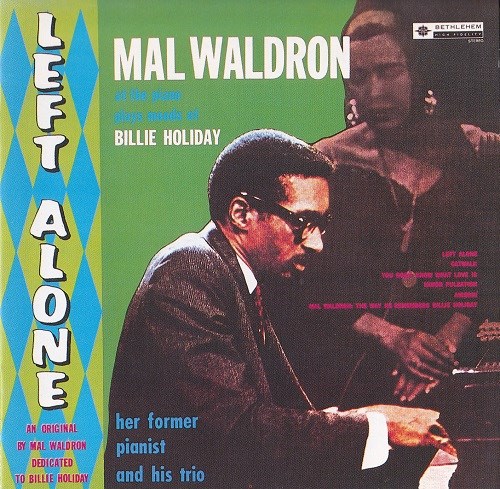

■レフト・アローン (Left Alone)

■1959年

■作詞…ビリー・ホリデイ(Billie Holiday)

■作曲…マル・ウォルドロン(Mal Waldron)

■演奏…マル・ウォルドロン・トリオ with ジャッキー・マクリーン

☆マル・ウォルドロン(Mal Waldron/piano)

☆ジュリアン・ユーウェル(Julian Euell/bass)

☆アル・ドリーレス(Al Dreares/drums)

---------------------------

★ジャッキー・マクリーン(Jackie McLean/alto-sax)

■試聴はこちら(1曲目)

いや~、昨日はお騒がせしました。無事PCの復旧ができました。気にかけて下さった皆様に改めて御礼申し上げます。(^^)

さて、今夜はマル・ウォルドロンの「レフト・アローン」を聴いています。

この曲は、タイトルは知らずとも、メロディーだけでもご存知の方、案外多くいらっしゃるのではないでしょうか。日本では、かつてのジャズ喫茶における超有名盤で、一般にもとても人気のある曲です。

また、1986年の角川映画「キャバレー」(出演…鹿賀丈史、倍賞美津子ほか)のテーマ曲としてマリーンが歌い、ヒットさせています。

マル・ウォルドロン

この曲は、同タイトルのアルバム、「レフト・アローン」の1曲目に収録されています。アルバム「レフト・アローン」はベツレヘム・レーベルが誇るベスト・セラーで、マル・ウォルドロンの代表アルバムでもあります。

マルは名ジャズ・シンガー、ビリー・ホリデイの伴奏者としても知られていて、1957年4月からビリーの他界(1959年7月)直前まで行動を共にしていました。そのビリー・ホリデイがこの曲の作詞者です。

この曲の歌詞は1959年春、サンフランシスコへ向かう飛行機の中で書かれたといいます。7時間もかかるフライトの間、ビリーはマルと語り合いながら歌詞を書いていったということです。ビリーはマルの付けた曲を気に入り、しばしばステージでも歌っていたそうですが、残念ながらビリー自身の録音は残されていません。

ビリー・ホリデイ

ビリーが没した翌年の1960年、マルの強い希望でビリーへの追悼盤としてアルバム「レフト・アローン」が録音され、歌のパートの代わりにジャッキー・マクリーンがアルト・サックスで一世一代の素晴らしい演奏を聴かせてくれています。この演奏はマルのみならず、ジャッキーの人気をも高めました。

暗く、切ないムードに満ちた名曲です。重くて暗いピアノのイントロに続いて、ジャッキーのアルト・サックスが哀愁に満ちたメロディーを切々と歌い上げています。聴く者の胸を締め付ける、というか、しみじみ泣けるサックスのメロディーです。マルのピアノは絶妙な間で、サックスに語りかけるように弾かれています。このあたりのマルは、さすがに歌伴を長く務めているだけあって、共演者の魅力を引き出すことに長けています。マルの名伴奏がジャッキーの好プレイを演出した、と言ってもいいのではないでしょうか。

ジャッキー・マクリーン

ちょっと信じられないんですが、アルバム「レフト・アローン」は日本以外での評価はあまり高くないそうなんです。しかし日本でのマル・ウォルドロンや「レフト・アローン」の人気は群を抜いているものがあります。マルは日本の印象を、「まるで故郷に帰ったようだ」と語っています。よほど熱烈な歓迎を受けたんでしょうね。

「レフト・アローン」は、気分が沈んでいる時とか、今夜のような静かな秋の夜にぴったり合う名曲・名演です。この曲もおそらく、いついつまでも聴きつがれることになるのでしょうね。

【レフト・アローン】

心を満たしてくれる愛はどこにあるの?

去らなくてもいい人はどこにいるの?

私を傷つけ、そして見捨てる彼ら 私は取り残され一人きり

家と呼べる家はない

さまよう必要のない場所もない

街でも都会でも あぁ 私は取り残され一人きり

求めれば見つかると人は言う

でもそううまくいくものじゃない

たぶん運命が彼を通り過ぎるようにしているの

いえ、おそらく死ぬ前に会えるはず

心はひらいているの

でもその時まで 私は取り残され一人きり

「sweetmagicのブログ『♪MALTA♪LIVE2014.4.26』

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

一昨夜のこと。

そろそろ寝ようと思ってウィンドウズを閉じようと思ったら、どうしても閉じられなかったのです。

それで「え~い面倒じゃ~」とばかりに強制終了させたのですが・・・。

昨日、パソコンの電源を入れたら思ったらこんな表示が。。。

「ローカルに格納されているプロファイルを読み込めません。セキュリティの権限が不足しているか、ローカル プロファイルが壊れている可能性があります。問題が解決しない場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。」

そしてその次に、

「ローカルのプロファイルが見つかりません。一時的なプロファイルでログインしています。ログオフ時にこのプロファイルへの変更は失われます。」

チンプンカンプン・・・(汗)

「ローカル」の「プロファイル」って?

「セキュリティの権限」って?

「一時的なプロファイル」って?

・・・う~む、いったいなんだろう(無知)。

そしてそのままウィンドウズを開いてクリビツテンギョウ!、いや、ビックリギョウテン!取り込んであった画像、メール、音楽、お気に入りの欄などなど、データがキレイに無くなっているではないですか!つまりパソコンの状態が、最初に接続した時のように戻っているのです。

あわててお気に入りの欄に入れていたサイトなどをもう一度検索したり、また画像を取り込んだりしてみたんです。ところがログオフするたんびにそれらがまたキレイサッパリ無くなってしまうのです。

さっそくあちこちを開けてみたけれど、まだまだPC初心者のぼくに分かるはずもありません。例えるなら火事にコップの水をかけるくらいの効果もなく。。。

やむなく、フレッツ光に変えた時にパソコンをセットアップしてくれた業者のところに電話してみました。

「これこれこんな表示が出たんですが・・・」と恐る恐る尋ねてみたところ「内部の※△?●♯(←知らない単語)が壊れている可能性があるので、伺ってもお力になれないかもしれません」とのお答え。

このパソコン、買ってまだ2年4ヶ月なのに。。。

一応「ローカル・プロファイル」で検索してはみたんですが、さらに???状態です。修理ができなかった場合、また買わなくてはいけない、ということも考慮に入れておかねばならないですね。

あ~マイったマイった~(困)。

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

つらつら考えてみるに、とくに我が家が音楽に親しんでいたわけでもなく、一族郎党にそういうハイカラな趣味を持っている者がいたわけでもない。たいへんなロック通の従兄がひとりいたが、彼は楽器を弾かない。なぜ親戚中の中で自分だけが、人前で演奏してなにがしかのお代を頂くなどというややこしいことに首を突っ込むハメになったのか、皆目見当がつかない。

育った家の北隣に料亭があり、夏場など障子を開け放して酒宴なぞ繰り広げているものだから、寝床に入っているぼくの耳にもしょっちゅう芸妓の嬌声や三味の音などが聴こえていた。

時には軍歌をがなりたてる声、たまには、なぜか調子っぱずれのバイオリンの音がする時もあった。

バイオリンがキーキーいう夜など、その神経を逆なでする音のあまりのうるささに布団の中でのたうちまわっていた。

育ての母が芸事が好きだったために、オルガン教室に無理やり通わされたが、教室には女の子しかいなかったので、恐ろしさのあまり一日でネをあげた。男の子って女の子が集まるようなところはイヤがるもんですからね~。

家には何枚かのレコードがあるにはあった。父の聴いていた「同期の桜」、なぜか「黒ネコのタンゴ」と「こんにちは赤ちゃん」。

子供用には「オバQ」や「パーマン」のアニメソングのほかはありきたりの童謡があるだけ。とくにそれらを聴きこんだ覚えもない。

音楽に接する機会なんてほんのちょこっとくらいしかなかった。しかもぼくが意欲を掻き立てられるような環境でもなかった。

ただ、小学校の時に音楽の時間で聴かせてもらうクラシック、または下校時とか、掃除や給食の時間に校内放送でかかるクラシックの曲はとても好きだった。シューベルトの「ます」とか、ビゼーの「アルルの女」とか。ほかにはマーチがとても好きだったから、運動会の練習の時間が楽しみだった。授業中にスーザの曲をはじめ、有名なマーチをたくさんかけてたから。ただし音楽の授業は好きではない(笑)。

なぜ今日はこんなことを書いたか。

音楽と深く付き合うのに資格はいらないということが言いたかったのでした。

この程度の関わりしかなかった自分がなぜ、と考えてみると、とても面白く思えるところがある。

逆に、音楽と深く関わりのある環境でぼくが育ったらどうなってただろうか。環境ってやはり大事ですから。

案外音楽には興味を抱かなかったかもしれない。でも反対に、もしかしたら世界的なミュージシャンになってた可能性があったかもしれませんよ、ね。(笑)

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

今日は町内の資源物ごみ回収の日でした。我が家が回収して回る当番に当たっていたので、朝10時すぎから車で町内各戸すべてを回って、新聞の束、古雑誌、ダンボールなどを集めて回りました。量はさほどでもなかったので、1時間足らずで終了、その後は髪をカットしに行ってきました。頭もさっぱりして気分もスッキリしたという感じです。

日中は陽が射していたのですが、それでも今日は冷たい風が強く吹いていて、秋の終わりを感じさせました。

秋の終わりから冬にかけて聴きたくなるのが、オフ・コースの「さよなら」です。この曲は、オフ・コース17枚目のシングルとして、1979年12月にリリースされました。同年暮れから翌80年にかけて70万枚以上を売り上げる大ヒットを記録し、オリコン・チャートでも最高2位を記録しました。1980年の年間チャートでも9位にランクされています。

「さよなら」はオリジナル・アルバムには収録されていませんが、ベスト・アルバム「Selection 1978-81」に収められています。

オフ・コースは「さよなら」をリリースする前は、一部では高い評価を得ていたものの、どちらかと言えばマイナーな存在でした。

オフ・コースはフォーク・グループとして1970年にレコード・デビューしました。当時からその実力は評価されながら、ヒット曲には結びつかず、長い間下積み生活を続けます。しかし1979年8月に松尾一彦、清水仁、大間仁世を正式メンバーに加えてからはロック色を強めたバンド・サウンドを指向、これが実を結んで徐々にセールスも上向きます。「さよなら」の前々作「愛を止めないで」が約10万枚、前作の「風に吹かれて」が約4万枚とセールス的にも健闘しています。

「さよなら」は小田和正によって書かれた作品です。小田氏は「これまで以上に売れることを意識して書いた。とにかく次のステップに進むためにはぜひ大ヒットが必要だった」と語っていますが、思惑通りヒットに繋げた小田氏の力量には唸らされるばかりです。

「さよなら」の大ヒットで、オフ・コースは当時のニュー・ミュージック・シーンを代表するグループのひとつとして大きな人気を得ることになります。

もともと美しいハーモニーを得意としていたオフ・コースですが、この曲も極上のメロディーと、小田氏の透明感のある歌声、そして美しいハーモニーが雰囲気を形作っています。洋楽のエッセンスを取り入れたバックのサウンドも歌詞にぴったりマッチしていると思います。

イントロのピアノはまるで落ち葉が舞い落ちるかのような儚げな雰囲気をかもし出しています。ギターのアルペジオが聴こえてくると、別れの寂しさがつのってくるような気がします。

サビのコーラスはとてもドラマティック。切なさと少しばかりの甘さが胸を締め付けてくるようです。

切ない、といえば、この曲の歌詞もそうですね。ストレートで、印象的な言葉の数々が切なさを強く印象づけていると言っていいでしょう。

はじめ、歌詞はハッピー・エンドだったそうです。しかし歌入れの時に何度繰り返してもサビの部分で「さよなら」の言葉がどうしても浮かんでしまうため、最終的に「さよなら」という言葉を生かすよう、歌詞を全面的に手直ししたそうです。

1983年には英語版の「SAYONARA」が録音されています。これは、オフ・コースが全米進出を企図して制作したデモ・テープに収められていますが、公式発表はされませんでした。しかし、この英語版をもとにアメリカのロック・バンド「KBC BAND」が同名アルバムでカヴァーしています。

オフ・コースは1982年にオリジナル・メンバーの鈴木康博氏が脱退し、その後は4人編成で活動を続けます。そして、デビュー20年目の1989年に解散しました。

解散後も小田氏は日本を代表するメロディー・メイカーのひとりとして、多くのヒット曲を生み出しているのはご承知の通りです。しかし、もしぼくが小田氏の代表曲を訊ねられたなら、真っ先にこの「さよなら」が浮かんでくるでしょう。そして、小田氏の代表曲であるばかりでなく、J-POP史上に残る名曲のひとつだと思うのです。

[歌 詞]

◆さよなら

■シングル・リリース

1979年12月1日

■作詞・作曲

小田和正

■プロデュース

オフ・コース

■収録アルバム

SELECTION 1978-81(1981年)

■録音メンバー

オフ・コース

小田和正(vocal, piano)

鈴木康博(guitar)

松尾一彦(guitar)

清水 仁(bass)

大間"ジロー"仁世(drums)

■チャート最高位

1980年オリコン週間チャート 2位

1980年オリコン年間チャート 9位

■陽のあたる教室 [Mr. Holland's Opus]

■1995年 アメリカ映画

■監 督

スティーブン・ヘレク(Stephen Herek)

■音 楽

マイケル・ケイメン(Michael Kamen)

■出 演

リチャード・ドレイファス(Richard Dreyfuss)/グレン・ホランド

グレン・ヘドリー(Glenne Headly)/アイリス・ホランド

ジェイ・トーマス(Jay Thomas)/体育教師ビル・マイスター

オリンピア・デュカキス(Olympia Dukakis)・/ヘレン・ジェイコブズ校長

ウィリアム・H・メイシー(William H. Macy)/ジーン・ウォルターズ副校長

アリシア・ウィット(Alicia Witt)/少女時代のガートルード・ラング

ジョアンナ・グリースン(Joanna Gleason)/ガートルード・ラング知事

テレンス・ハワード(Terrence Howard)/ルイス・"ルー"・ラス

ジャン・ルイサ・ケリー(Jean Louisa Kelly)/ロウィーナ・モーガン

ニコラス・ジョン・レナー(Nicholas John Renner)/6歳のコール・ホランド

ジョセフ・アンダーソン(Joseph Anderson)/15歳のコール・ホランド

アンソニー・ナタール(Anthony Natale)/28歳のコール・ホランド

アレクサンドラ・ボイド(Alexandra Boyd)/サラ・オルムステッド先生

デイモン・ウィテカー(Damon Whitaker)/ボビー

バルサザール・ゲッティ(Balthazar Getty)/スタドラー

【注意…ネタバレあります】

いったい何をもって人生の成功と言うのでしょうか。もちろん価値観は人それぞれだから、成功の意味も人それぞれ違ってくるでしょうね。

ここに一人のミュージシャンがいます。音楽の道だけで生活してゆくことが厳しいため、不本意ながら教師として高校に勤め始めます。いずれ素晴らしい作品を書きあげたら、教師をやめて音楽に専念することを夢見ながら。

ホランド先生(R・ドレイファス)

しかしホランド先生(リチャード・ドレイファス)の夢はついに叶わず、高校を退職する日が来ます。在職中の30年間は、思い通りに勉強しようとしない生徒たちに頭を痛め、私生活を優先させたいにもかかわらず教師としての職務に時間を取られ、組織の利益を最優先させる石頭の副校長(W.C. マーシー)に絶望し、やっと授かった子供は聴覚障害を持っていたことから精神的な葛藤に苦しむという、波乱続きの日々でした。

さて、彼の人生は失敗に終わったのでしょうか?

ガートルードとホランド

ホランド先生は、大きな劣等感を持つガートルード(アリシア・ウィット)という少女に自信を持たせたことがきっかけで、次第に教師としての責任に目覚めます。対立していた校長(オリンピア・デュカキス)からものちには厚い信頼を得るほどになります。

ジェイコブズ校長とホランド

心から職務に打ち込むことができるようになった頃、息子コールが生まれます。聴覚障害を持っているコールとは意思の疎通が思うようにゆかず、そのために父と子の間に深い溝が生まれてしまいます。

妻アイリスとホランド

また天性の歌の才能を持った少女ロウィーナ(ジャン・ルイサ・ケリー)と出会い、お互いに惹かれ合うようになります。そして、自分の未来を試すことを決意したロウィーナからは、一緒にニューヨークへ行こう、と懇願されます。

苦労して音楽の楽しさを教えた、フットボール部のスターだったルー(テレンス・ハワード)はベトナムで戦死、ホランドは無力感を味わいます。

ロウィーナとホランド

ホランドはとても人間くさく描かれていて(だから共感できるのですが)、問題が起きるたびに自分を見失いそうになるのだけど、最後は必ずその問題と向き合います。そして妻アイリス(グレン・ヘドリー)や、無二の親友となる体育教師のビル(ジェイ・トーマス)などに支えられながら、自らの努力でそれを解決しようとするのです。

親友の体育教師ビルとホランド

コールとの父子の絆を取り戻し、ロウィーナの前途を心配しつつも、妻アイリスと育んできた夫婦の愛を取り戻そうとします。階段を一段ずつ上がるように、自らもひとつずつ成長を続けていくわけです。

コールの前で手話を交えながらジョン・レノンの「ビューティフル・ボーイ」を歌うシーンがあります。はっきり言ってホランドの歌は下手でした。しかしあんなに感動した「下手な歌」を聴いたのは初めてでした。

ホランドの愛息コール

さて、教育費用のカットを目論む教育委員会の方針で、ホランドはやむなく退職せざるを得なくなります。アイリスと、今は聾学校の先生となっているコールとともに、寂しく学校から立ち去ろうとしたその瞬間、ホランドは講堂からざわめきが聞こえるのに気づきます。

いや~、この後のシーンにはとても感動しました。だから、あっさり粗筋を書くのが惜しいような気もするんですよね。

ご存知の方も多いとは思いますが、そうです、講堂ではホランド先生の送別集会が開かれようとしていたのです。そしてそこに来賓として現れたのが、今や州知事になっている、あの劣等感でいっぱいだった少女ガートルードなのです。

彼女のスピーチの抜粋を書いておこうと思います。

「先生は自分の人生を誤ったとお考えかもしれません。たしかに先生は富も名声もありませんが、それで自分を人生の失敗者とお考えならそれは大きな間違いです。

先生はここにいる全員の人生に触れ、より良い人間に育ててくれました。私たちが先生の『交響曲』であり『作品のメロディ』であり、『先生の人生の音楽』なのです。

先生は富や名声を越えた成功を収められたのです」

ホランドとガートルード・ラング知事

そして、最後にホランド自らの手で初演される、長年あたためてきた自作「アメリカ交響曲」の感動的なこと!

「人生における成功」の意味を考える時、たかが映画ではあっても、このガートルードのスピーチはそのひとつの答えになりうると思います。

そしてぼくは、この答えが映画の中だけのものでないことを示すことができれば、とも思っています。

最後に付け加えておくと、映画の中に散りばめられている60~90年代のポップスの数々、それらが劇中のそれぞれの時代を感じさせてくれています。

ケイコ・リーさんと言えば、今や日本のジャズ界の中では綾戸智絵さんと並ぶトップ・シンガーです。いや、ジャズばかりでなく、ポップスやブラック・コンテンポラリーまで幅広く歌っているアーティストです。

このアルバムは、ケイコさんと現在も活動を共にしている「ドキドキ・モンスターズ」との初競演盤で、1999年11月名古屋、同年12月東京でのライヴの模様を収録したものです。全11曲中、ジャズ・スタンダードが8曲、ポピュラーのカヴァーが2曲、オリジナルが1曲、という構成になっています。

ジャズ・スタンダードとカヴァー曲は、ケイコ・リーならではの解釈で再構築してあります。それを支えるバック・バンドも腕利きばかり。随所できらめくようなプレイが聴かれます。

ピアノの野力奏一氏は、間を生かす、というか、空間の使い方が実に上手く、音を詰め込みすぎません。常にヴォーカルの良さを引き出そうとするようなプレイをしています。ベースの坂井紅介氏はとても堅実。全く揺らぐことなくビートを刻んでいます。ドラムスの渡嘉敷祐一氏は日本屈指のグルーヴ・マスターと言っていいでしょう。パーカッションのスティーヴ・ソーントン氏とのコンビで生み出すリズムは実に強固でグルーヴィーです。吉田次郎氏は変幻自在なプレイのギタリストです。ある時はリズムの補強に回るかと思えば、ソロではブルージーなロック調から正統派ジャズ調まで実に幅の広いプレイを聴かせてくれます。

ファンキーなリズムが楽しい「イフ・イッツ・ラヴ」、「カム・レイン・オア・カム・シャイン」。とくにオリジナル曲の「イフ・イッツ・ラヴ」は、ケイコさんのステージでの重要なレパートリーとなっています。

「タイム・アフター・タイム」はシンディ・ローパーの歌とは同名異曲。ノスタルジックな雰囲気のする、3連のナンバーです。

「マイ・ラヴ(ポール・マッカートニー作)」、「デイ・ドリーム」、「アイ・ウィル・ウェイト・フォー・ユー(シェルブールの雨傘)」では実にしっとりとした歌声が聴けます。一語一語、精魂込めて歌っているのが分かります。

「ラヴァー・マン」はベースを大フィーチュアしたブルージーな曲。ベースによるイントロで、歌もベースのみをバックにシブく決めています。間奏からピアノ、ドラムが入り、盛り上がりを見せます。

「サマータイム」はミディアム・スローの8ビート。静かに始まり、ダークな雰囲気が曲を支配しています。かなりフェイクしたケイコさん独自の「サマータイム」です。

「アフロ・ブルー」と「ラヴァー・カム・バック・トゥ・ミー」はとても迫力のある展開となっています。ホットな演奏に後押しされるように、ケイコさんも自在に音と戯れている様子が伺えます。

「イマジン」のみスタジオで録音されています。ピアノの弾き語り形式で、ショート・ヴァージョンというクレジットがついています。

ケイコさんの歌、圧倒的な存在感がありますね。

ドスの利いた低音。ほんのりとした色気。ハスキーで、それでいて心に沁み込むようなディープな歌声。実に個性的です。

また、「楽器と対等に渡り合える歌声」と言われているだけあって、迫力たっぷり。しかもインプロヴィゼイションも自由自在。バンドとのスリリングな音のやりとりは聴いているぼくをも興奮させてくれます。そして、ケイコさん自身の解釈による見事なフェイクはこれぞジャズ、といった自由さに満ちています。

ぼくは、9年ほど前にケイコさんのステージを見たことがあります。小さいハコ(ライヴ会場)だったので、ぼくの鼻先1メートルのところで見ることができて、とても感動しました。

ケイコさんは全くといっていいほどMCを取りません。余計な愛嬌も振りまかず、歌うことにだけ集中しているようでした。それでいて客席を沸かせるんです。とてもエモーショナルな歌でした。

ケイコさんは、2001年に日産ステージアのCMでクイーンの「ウィ・ウィル・ロック・ユー」をカヴァー、話題になりましたね。そのほかにも、山口百恵さんやマイケル・ジャクソン氏の曲をカヴァーするなど、一箇所にとどまらない意欲的な活動を続けています。

機会があればもう一度生の姿に触れてみたいシンガーのひとりです。

◆ケイコ・リー ライヴ1999

■歌

ケイコ・リー

■リリース

2000年3月23日

■プロデュース

渡辺康蔵

■レコーディング・エンジニア

鈴木ヨシヒロ

塩月博之⑪

■録音

①②③⑧⑩1999年11月4日 (名古屋テレピア・ホール)

④⑤⑥⑦⑨1999年12月14日 (東京銀座ソミド・ホール)

⑪ (東京 ソニー・ミュージック・スタジオ)

■収録曲

① イフ・イッツ・ラヴ/If It's Love (D. Worth, K. Lee)

② カム・レイン・オア・カム・シャイン/Come Rain Or Come Shine (H. Arlen, J. Mercer)

③ タイム・アフター・タイム/Time After Time (S. Cahn, J. Styne)

④ マイ・ラヴ/My Love (L. McCartney, P. McCartney)

⑤ デイ・ドリーム/Day Dream (D. Ellington, J. Latouche, B. Strayhorn)

⑥ ラヴァー・マン/Lover Man (J. Davis, R."Ram"Ramirez, J. Sherman)

⑦ サマータイム/Summertime (D. Heyward, G. Gershwin)

⑧ アイ・ウィル・ウェイト・フォー・ユー/I'll Wait For You (M. Legrand, J. Demy)

⑨ アフロ・ブルー/Afro Blue (M. Santamaria)

⑩ ラヴァー・カム・バック・トゥ・ミー/Lover Come Back To Me (S. Romberg, O. HammersteinⅡ)

⑪ イマジン/Imagine (studio short version) (J. Lennon)

■録音メンバー

ケイコ・リー(vocal, piano)

野力奏一(piano, keyboards)

坂井紅介(bass)

渡嘉敷祐一(drums)

吉田次郎(guitar①②③⑧⑩)

スティーヴ・ソーントン/Steve Thornton(percussion①②③⑧⑨⑩)

■レーベル

SME

今日も気持ちのいい秋晴れでした。

空気は澄んでいるし、青空もきれいだし。

久しぶりにCDなんぞ買いに出かけてみました。

今日買ったのは、グレイト・ジャズ・トリオ『枯葉』、クリス・ミン・ドーキー『リッスン・アップ!』、ケイコ・リー『ライヴ1999』、それにブライアン・セッツァー・オーケストラ『ベスト・オブ・ザ・ビッグ・バンド』の4枚です。やっぱり秋ともなると自然にジャズ系のCDに手が伸びるなあ~。

グレイト・ジャズ・トリオはピアノ・トリオ。長老ハンク・ジョーンズのピアノを楽しみたいと思います。

ケイコ・リーは今や日本を代表する女性ジャズ・シンガーです。バックの演奏も素晴らしいんです。

クリス・ミン・ドーキーは、ニューヨークのファースト・コール・ベーシストのひとり。どんなプレイが聴けるかワクワクです。

ブライアン・セッツァーはロカビリー・バンドのストレイ・キャッツのギタリスト。彼がビッグ・バンドを従えてギターを弾きまくります。

秋の夜長にぼつぼつ楽しみたいと思います。あ、グレイト・ジャズ・トリオ以外はちょっとばかし純ジャズとは毛色が違うかも。いわゆる「コンテンポラリー・ジャズ」っていうヤツですね。

今日買ったCDたち。

さて今日は七五三でしたね~

買い物が済んでそろそろ夕方にさしかかる頃、帰り道にある大きな神社に寄ってみました。

時刻がもう遅かったのでしょうか、駐車場に止めてある車はそう多くはありません。みんなもっと早い時間に参詣にきたんでしょうね。

そんな中、スーツを着たお母さんが、子供をふたり連れて神社から戻ってきました。子供のひとりはお参りにきた男の子、もうひとりはまだ2歳くらいです。お母さんはひとりを抱っこ、バッグやら紙袋やら持ってたいへんそうです。

いざ車に乗る時になって、男の子が大声で言いました。

「おかあさ~~ん、オシッコ出るぅ~」

「おかあさ~~ん、オシッコ出るぅ~」 「え~、我慢できないの?」

「え~、我慢できないの?」 「我慢できない~できない~、もれちゃうよ~(泣)」

「我慢できない~できない~、もれちゃうよ~(泣)」神社内にあるトイレで帰りがけに用を足してくればよかったのに、と思ったけど、子供ってイキナリ切羽詰った顔で「オシッコ~~!」って言いだしますよね。お母さん、2歳児を抱いてるもんだからちょっと「マイったな~」っていう風情です。

「あーんもう~、この子ってば。そーゆーことはもっと早く言いなさいね~(困)」

「あーんもう~、この子ってば。そーゆーことはもっと早く言いなさいね~(困)」と、お母さんが言ったその瞬間、その男の子はすごい早口で

「オカーサンオシッコっっ!!!」

「オカーサンオシッコっっ!!!」と叫んだのでありました。。。

お母さん、「それ違~う」と息子にツッコんでいましたよ。

ちょっと笑えた出来事でした。

人気blogランキングへ←クリックよろしくお願いします

TOTOというグループは、ウェスト・コーストの腕利きセッション・マンが集まって結成したバンドです。

前評判通りのハイ・テクニカルで隙のないサウンドと、キャッチーなメロディーの中に都会的雰囲気漂う作品の数々で、一躍スター・ダムにのし上がりました。

そんな彼らの最高傑作と言われているのが、「TOTOⅣ~聖なる剣」です。

前作「ターン・バック」のセールスがやや低迷したTOTOですが、このアルバムではさらにモダンで、さらにポップで、しかもパワフルな曲作りに取り組みます。AOR(アダルト・オリエンテッド・ロック。都会的で洗練されたサウンドとポップなメロディーで構築されたロック。)やプログレッシヴ・ロックなどの要素もふんだんに取り入れ、完全にTOTO独自のサウンドに昇華しています。テクニック面、楽曲の良さに加えてサウンド・プロデュースに至るまで質の高さを見せつけました。25年前の作品であるにもかかわらず、今聴いても全く古臭さを感じさせません。

ハイ・クォリティなこのアルバムは当然リスナーにも広く受け入れられ、全米4位の大ヒットにつながります。また、「ロザーナ(全米2位)」「アフリカ(同1位)」の2曲のミリオン・セラーのほか、「メイク・ビリーヴ(同30位)」、「ホールド・ユー・バック(同10位)」「ユア・ラヴ(同73位)」と、計5曲のヒットを生み出しています。

「ロザーナ」はデヴィッド・ペイチがジェフ・ポーカロのガール・フレンドである女優のロザーナ・アークェットに捧げた曲です。デヴィッドは、スタジオに差し入れを持ってきてくれるロザーナを見て創作意欲をかき立てられたんだそうです。

この曲におけるジェフ・ポーカロのドラム・ワークは実に高度でグルーヴィーです。ジェフの叩き出すシャッフル・リズムはアクセントが効いていて、適度な重みと適度な軽やかさが同居しています。時折挿入されるブラス・セクションや中間部のギター・ソロがこれまたカッコいいのです。

「アフリカ」はデヴィッド・ペイチとジェフ・ポーカロによる共作です。広大な大陸、夜のサバンナを連想させる、スケールの大きな曲です。サビの伸びやかなヴォーカルとコーラスが印象的です。余韻の残る終わり方もアルバムの最後を飾るにふさわしいものです。

「メイク・ビリーヴ」は、ノリのよい3連符に乗ったピアノの音色と、ジョン・スミスによるサックスが印象に残ります。

「ホールド・ユー・バック」は、流れるようなストリングスを伴った、AOR色の強い、美しいバラードです。

「ユア・ラヴ」は、ファンキーなベース・ラインが光るお洒落なAORロックです。

その他、軽快なロック・サウンドの「アフレイド・オブ・ラヴ」~アルバム中最もハードな「ラヴァーズ・イン・ザ・ナイト」~スカッとしたロック・ナンバー「ウィ・メイド・イット」、この3曲の流れは緊迫感とノリの良さが前面に出ています。

このアルバムは、雑誌などで「80年代特集」のようなものが企画されれば必ずといっていいほどリスト入りしています。文字通り、80年代を代表するアルバムのひとつだと言っていいでしょう。

卓越したメロディーと高度な演奏技術、とても高い1曲1曲の完成度、全編に流れるリラックス感は素晴らしい。全員腕利きでありながら、それをひけらかすようなプレイは見られず、前に出るところとそうでないところのメリハリがきちんとついたバランスの良さも特筆されるべきだと思います。

そこらあたりが数々のスタジオ・ワークをこなし、音楽というものを熟知した売れっ子セッション・マン集団ならではの音楽性の現れではないでしょうか。

「TOTOⅣ」は、1982年度のグラミー賞ではアルバム・オブ・ジ・イヤー、レコード・オブ・ジ・イヤーなど6部門を制覇するという輝かしい成功を収め、彼らは一躍全米のトップ・バンドの仲間入りを果たしました。

◆TOTO Ⅳ ~聖なる剣/TOTO Ⅳ

■歌・演奏

TOTO

■リリース

1982年4月8日

■プロデュース

TOTO

■収録曲

[side-A]

① ロザーナ/Rosanna (Paich) ☆

② メイク・ビリーヴ/Make Believe (Paich) ☆

③ ホールド・ユー・バック/I Won't Hold You Back (Lukather) ☆

④ グッド・フォー・ユー/Good for You (Kimball, Lukather)

⑤ イッツ・ア・フィーリング/It's a Feeling (S. Porcaro)

[side-B]

⑥ アフレイド・オブ・ラヴ/Afraid of Love (Lukather, Paich, J. Porcaro)

⑦ ラヴァーズ・イン・ザ・ナイト/Lovers in the Night (Paich)

⑧ ウィ・メイド・イット/We Made It (Paich, J. Porcaro)

⑨ ユア・ラヴ/Waiting for Your Love (Kimball, Paich) ☆

⑩ アフリカ/Africa (Paich, J. Porcaro) ☆

☆=シングル・カット

■録音メンバー

[TOTO]

ボビー・キンボール/Bobby Kimball (Lead-vocals①②④⑧⑨⑩, backing-vocals①②④⑥⑦⑧⑨⑩)

スティーヴ・ルカサー/Steve Lukather (guitars, piano④, lead-vocals①③⑥, backing-vocals①②③④⑥⑦⑧⑨⑩)

デヴィッド・ペイチ/David Paich (keyboards, lead-vocals⑦⑩, backing-vocals①②⑤⑥⑦⑧⑨⑩)

スティーヴ・ポーカロ/Steve Porcaro (keyboards, lead-vocals⑤)

デヴィッド・ハンゲイト/David Hungate (bass)

ジェフ・ポーカロ/Jeff Porcaro (drums, percussion)

[additional personnel]

レニー・カストロ/Lenny Castro (congas & percussion①④⑤⑦⑩)

ジョー・ポーカロ/Joe Porcaro (percussion⑤⑩, xylophone⑥, tympani⑦, marimba⑩)

ラルフ・/Ralph Dyck (synthesizer⑦)

ロジャー・リン/Roger Linn (synthesizer-programming④)

ゲイリー・グラント/Gary Grant (trumpet①)

ジェリー・ヘイ/Jerry Hey (trumpet①)

ジム・ホーン/Jim Horn (sax①⑦)

トム・スコット/Tom Scott (sax①⑦)

ジョン・スミス/Jon Smith (sax②)

ジェイムズ・パンコウ/James Pankow (trombone①)

マイク・ポーカロ/Mike Porcaro (cello③⑧)

トム・ケリー/Tom Kelly (backing-vocals①②)

ティモシー・シュミット/Timothy B. Schmit (backing-vocals③④⑩)

■チャート最高位

1982年週間チャート アメリカ(ビルボード)4位、イギリス4位、日本(オリコン)3位

1982年年間チャート アメリカ(ビルボード)41位

1983年年間チャート アメリカ(ビルボード)39位