円山応挙の作として有名な幽霊画。凄みを出すために応挙がわざと幽霊の足を描かなかったことから、「幽霊に足がない」イメージが広まったそうです。

昨日というか、今日というか、とにかく夜中に帰ってきて、それから「また怪談の記事を書こうかな~」と思ったのですが、やっぱりちょっとコワくなったので、ヤメにしました。

ぼくは、幽霊などの超自然現象よりも、日常に潜む恐怖を題材にしたものの方に恐ろしさを感じます。

もっと言えば、生きた人間のしでかすことの方がコワい。

幽霊が怖くないのではなくて、安直に幽霊話をでっち上げるのはなんか反則技(笑)のような気がするのです。

それよりは、誰にでも起こりそうな日常のひとコマから恐怖を導き、それを作品として昇華させたものの方に読みごたえを感じるのです。

もちろん、創作と分かっていても髪の毛が逆立つような思いをさせられる幽霊譚もいくつもありますね。

では、本日も紹介してみることにします。

炎天 August Heat 作 ウィリアム・F・ハーヴィー(1885~1937)

挿絵画家の「自分」は、大理石彫工の男と知り合います。ふたりは話しているうちに二重の驚くべき偶然を発見するのです。頭がへんになりそうなくらい暑い日のことです。

読み手は示唆を与えられるだけ。それがとても奇妙な恐怖を生みます。

珠玉の一編だと思います。

人間嫌い The Misanthrope 作 ジョン・D・ベレスフォード(1873~1947)

島に渡った「わたし」は、そこで隠者同様の生活を送る男からある秘密を打ち明けられます。好奇心にかられた「わたし」は、その秘密を自分にも試して貰いたくてたまらなくなり、隠者もしぶしぶそれに同意するのですが・・・。

幽霊は出てきませんが、どっぷりと奇妙な読後感に浸ることのできる作品です。

幽霊駅馬車 The Phantom Coach 作 アメリア・エドワーズ(1831~1892)

鳥撃ちにでかけた「わたし」は大雪に遭い、やっとのことで駅馬車に乗り合わせたのですが、そこで凄惨なものを見ることになります。

オーソドックスな幽霊譚の一種です。話の内容はタイトルから想像できるかもしれませんが、鬼気迫る筆力によって戦慄を覚える作品です。

幽霊滝の伝説 The Legend of Yurei-Daki 作 ラフカディオ・ハーン(=小泉八雲 1850~1904)

ハーンの作品のなかでぼくが最も恐怖を感じたのが、この短編です。

勝気な主人公が賭けを兼ねた肝試しに夜の幽霊滝へ行きます。滝では不思議なことがありますが、みごとに賭けをせしめます。しかしその引き替えに・・・。

「幽霊滝」は実在の滝です。それがより恐怖感を醸し出すことにつながっています。

ハーンの作品は日本の風土に対する深い愛着や、人間の持つ哀れみが感じられるので、とても好きです。

スペードの女王 Пиковая Дама 作 アレクサンドル・プーシキン(1799~1837)

主人公は、賭けカルタの必勝法を知っていると噂される伯爵夫人にその方法を教えるよう迫ります。主人公に対する恐怖のためこと切れた伯爵夫人は、ある夜主人公の枕元に現れ、その必勝法を教えます。ついに秘策を手に入れた主人公は、賭けの席に着くのですが・・・。

民話・寓話的な要素も含まれているこの幻想的な物語は、ロシアの文豪プーシキンの最高傑作とも言われています。

短編は、まさに怪談の醍醐味ですね。

名優・安部徹

基本的に「お店」というのはサービス業だから、支払いはその店の売り物+サービス(値引きのことじゃないよ)に対してするもんだと思っています。

ぼくは、支払いの時、できるだけ「ありがとう」とか「ごちそうさま」の言葉も添えるようにしています。

カッコをつけているわけではないのです。

いまはお客の自分でも、以前は「店側の人」の立場としていろんなことに遭遇してきましたから。

ところが、いざ自分がお客として店に行くと、まるで今までの鬱憤を晴らそうとでもいうのか、手の平を返したように高圧的な態度をとる人の多いこと。

フツーにできないのかなぁ、フツーに。(いや、それがその人のフツーなのかも)

「ライフ・イズ・ビューティフル」という映画(1997年/イタリア)があります。この中で、ロベルト・ベニーニ演じるグイドが、ホテルの支配人である叔父にお辞儀の仕方を尋ねる場面があります。

その時叔父さんは、「花が頭を垂れるごとく。垂れすぎた花は枯れた花だ。給仕は従者ではない、奉仕者なのだ」と答えます。

ホテルマンの経験がある友人に聞いても、同じようなことを言ってましたね。

昨日も喫茶店で「おい、ビールないのか!」の大声が。「申し訳ございません、アルコールは置いてありません」の返事に、「しょうがねえ店だな」「客がビール飲みてえ、って言ってんだから買いに行くとかすればいいんだよ!」などと悪態の羅列。

自分をエラく思わせたいのかなんなのか。その悪態を耳に入れられるこっちの気分の悪さ、その方は解ってないでしょうね、当然。

学生時代に喫茶店でバイトしていた時のこと。

コーヒーカップを平気で灰皿がわりにする人、レジでお金を放り投げる人、マスターに言われて行儀悪い子供に(やさしく)注意したらそれに逆ギレして食ってかかってきた母親、いろんな人がいて、いろんな勉強をさせて頂きました。

オフィス街にあったその店は、昼食のメニューも種類が多く、昼時にはサラリーマンやOLでごった返していました。

その日も相変わらず忙しく、満席になってもお客はひっきりなしに入ってきます。

グラスに水を注ぎ、注文を聞き、空いた食器は下げ、食後の飲み物を出し・・・、ああ目が回る~~って感じです。

証券会社に勤めている常連さんが来ていました。

顔も態度も名悪役・安部徹さんをさらにエラそうにした感じの人です。

この人、カレーを食べ終えて(そう見えたんだよー)、タバコをふかしながら新聞を読んでいました。

すかさず皿を下げに行きました。すると、いきなり

「まだ食べ終わってねえだろうが!!! 」

」

と、怒鳴りつけられたんです。

(畜生…)→註:心の叫び

うぅぅ、 おっしゃる通りです。ワタシが悪うございました・・・。

おっしゃる通りです。ワタシが悪うございました・・・。

でも、でもです、皿の真ん中にはポツンとちっちゃいニンジンが一個だけなんです。

残したのかと思ったんだよぅ

それならそれでタバコなんて吸うなよぅ

まぎらわしいじゃないかよぅ~

そしてぼくは、「自分がお客だからといって、絶対に偉そうな態度をとらない」ことを誓い、現在に至っておるわけです。

当時、まだまだ小僧っ子だったぼくらの間では、「一触即発」(四人囃子)とか、「私は風」(カルメン・マキ&OZ)などの大作をコピーしたがる傾向がありました。

しかしロックが歌えるオンナのコはほとんどいなかったんですね。

「私は風」に関しては、みんな涙を呑んで断念していました。

腕利きのミュージシャンを従えて、一種「女王」の雰囲気を漂わせていたカルメン・マキはどこまでもカッコ良かった。

ぼくらマキ・ファンは、憧れと畏敬と愛を込めて、ひそかに「マキちゃん 」と呼んでいたものです。

」と呼んでいたものです。

名盤の誉れ高いファースト・アルバムの歌詞カードを開くと、マキ嬢のステージ姿を捉えた写真を見ることができます。

いや~、美人。

そしてまた、この近寄りがたい雰囲気が良いのだ。

しかも、ロングのスカートがスラリとした体によく似合う。

よくよく見ると、なんと!ノーブラ!?

高校をドロップ・アウトしたマキ嬢は、寺山修司主宰の伝説のアングラ劇団「天井桟敷」で舞台女優として研鑽を積むうち、レコード会社の目にとまります。

1969年に「時には母のない子のように」でデビューするとこれが大ヒット、紅白歌合戦にも出場しました。

この大ヒットのお祝いとしてCBSソニー社長からレコード・プレイヤーとLPレコードを贈られたのですが、その中に入っていたジャニス・ジョプリンのアルバムがマキ嬢に強い影響を与えることになります。

マキ嬢はロック・シンガーに転向し、日本の女性ロッカーの草分けとして1970シーンを年代のシーンを席巻するのです。

当時の女性ロック・ヴォーカリストといえば、英米では故ジャニス・ジョプリンやグレース・スリック、スージー・クアトロなど、日本でも他には麻生レミくらいしかいませんでした。

しかしマキ嬢は決して稀少価値と話題性で名を売ったのではありません。

トラッド・フォークっぽい、ほの暗いけれど伸びやかな彼女の歌声は独特の存在感がありました。そしてあのメタリックなシャウト!

もうホレボレです!!

のちに結成したOZには、春日博文(guitar)のほか、古田宣司(drums のち佐野元春、奥田民生 etc)、樋口晶之(drums のちクリエイション etc)、鳴瀬喜博(bass のち金子マリ&バックスバニー、カシオペア etc)らの、そうそうたるメンバーが在籍していました。

ファースト・アルバムには、現在の日本でも有数のキーボード・プレイヤーである深町純や、アコースティック・ギターの名手である安田裕美なども参加しています。

このアルバムは6曲が収録されていますが、いずれも名曲ぞろい。

とくに「午前1時のスケッチ」「私は風」は、古今を通じて日本のロック界を代表する名作、と言いたい!

OZは「ハード・ロック・バンド」のイメージが先行している感もあります。

しかし、加治木剛の映像的かつ叙情的な歌詞は聴いているぼくたちに独特の情景を感じさせてくれます。

それに加えて春日博文の書く曲は、ハード・ロックの要素だけではなく、和製フォークの持つ情緒をもミックスしたような、オリジナリティあふれるものです。

OZの生み出す独自の重い雰囲気は、まさにOZしか出せないものだと思うのです。

もっともっと評価されるべき素晴らしいバンドです。

もともとジャズをメインに語るつもりだったこのブログ。

当初の思惑からはどんどん外れていってますが、これもアドリブ、つまり一種のジャズの現象だ、とムリヤリこじつけてみます。

今回の話題の主、ビル・エヴァンスは、1980年に亡くなった、ジャズ・ピアニストのことです。

同姓同名のサックス奏者もいます。どちらもマイルス・デイヴィスのバンドに参加したことがあるので、ちょっとややこしい。

幼稚園くらいの頃にテレビなどで耳にしたメロディで、今でも覚えているものってありませんか?

子供番組の曲や、歌番組で聴いた歌謡曲などではなくて、思わぬところで覚えていた思わぬ曲、ってやつのことです。

メロディの断片ではありますが、ぼくは、ホルスト作曲の組曲「惑星」の中の「木星」(地元大手交通会社のCMに使われていた)や、映画「大いなる西部」のテーマ曲(ローカルニュースのタイトルバックに使われていた)などが好きだった記憶があります。そういう曲って、今でも好きです。

それら幼児期にテレビで覚えた曲の中で、とてもきれいな旋律を持つ、しっとりとした感じのピアノ曲がありました。ローカル局の天気予報のBGMで流れていた曲です。

ほんの幼児だったぼくの心にもしっかり刻みこまれた、不思議な雰囲気の曲でした。

さて、その幼児の図体はデカくなり、ナマイキにもジャズなんぞを聴くようになります。

前にも少し書きましたが、名盤ガイドの類いを頼りに聴きあさっていたぼくは、当然のごとくビル・エヴァンスというピアニストの作品に興味を持つようになります。そして、どの本を見ても絶賛されている、女性らしきシルエットが浮かんでいる幻想的なジャケットの作品に手を出してみます。

1曲目。静かな雰囲気で始まります。どこかで聴いたことのあるような親しみやすいメロディをピアノが詩的に奏でている。「マイ・フーリッシュ・ハート」か・・・。いい感じです。

2曲目。ワルツだ。ん? ちょっと待てよ。これもどこかで聴いたことあるな~。

・・・そうか! 幼稚園の頃、天気予報で流れてた曲だ!!

これで一挙にエヴァンスが身近に感じられました。

ほんとうにぼくという人間は単純にできてます。

エヴァンスといえば、スコット・ラファロというベーシストの名がすぐあがります。

このふたりが繰り広げるインタープレイは、唯一無比の素晴らしい世界を作り上げています。

しかしこのインタープレイという奴、一種の麻薬のようなものだという気もします。自分が自由に弾くことのできる快感に溺れてしまうと、自分をコントロールできなくなってしまい、結果的に単なる音の垂れ流しに陥ってしまう危険性があると、ぼくは思っているのです。

彼らの「インタープレイ」は、音楽的に波長の合うエヴァンスとラファロのふたりだからこそ成立した、特別な世界ではないか、と今では思っています。

独特のタッチ、リリカルな演奏、ロマンティックで思索的なオリジナル。

美しい世界です。

エヴァンスがジャズ初心者からジャズ通まで幅広く聴かれているのもわかるような気がします。

ビル・エヴァンスは、「エヴァンスに駄盤なし」と言われるくらい安定して良質の作品を世に送り出し続けました。

ぼくはエヴァンスに親しんだおかげで、広く深いジャズの世界にも恐れを抱くことなく親しむことができるようになった、とも言えるでしょうね。

おいエヴァンスってどうだい?

ケッコウいいぜ

ケッコウいいぜ

津田清氏

6月26日。一昨年までのこの日は、一年365日のうちの、なんの変哲もない一日だった。

昨年6月26日の朝、「その方」が亡くなった、という知らせが入った。

たしか二度目にお会いした時である。

あるバンドの一員として、一年ぶりにその方のバックを務めさせてもらった時のことだ。日本有数のテナー・サックス奏者であるその方の熱演で、客席は盛り上がっていた。

ある曲で自分のソロが終わるや否や、その方はいきなり後ろを振り返った。まだまだ未熟だったぼくは、「何か拙いことを弾いてしまったか」と一瞬首をすくめたが、次の瞬間、沸き上がってきた喜びで体中がいっぱいになってしまった。その方は目を細めて一言だけ、こう言ってくれたからだ。

「良うなってるでぇ!」

その方にほめられたから嬉しくなったのではない。地方の、どこの誰ともわからない名も無いベース弾きの音を覚えていてくれたことに感激したのだ。

その翌月か、翌々月だったと思う。所用で大阪に行ったぼくは、その方に挨拶がてら電話を入れた。あいにく留守だったので、メッセージだけ残しておいた。

翌日に帰ってから解ったのだが、その方は留守電を聞いて、すぐあちこち心当たりに電話して、ぼくをつかまえようとしてくれたらしい。ぼくはその人柄にすっかり参ってしまった。

その方は、プロデューサー業、プロモーター業のほうが多忙になっていたため、サックスを吹く機会は減っていたそうだが、それでも時々大阪に行ってはその方の音を聴かせて頂いていた。

音楽のこと、ミュージシャンとしてあるべき姿、人間として大事にしなければならないこと、はてはぼくの家族への気遣いに及ぶ、実にいろんな話をして頂いた。

「みんなに可愛がって貰える人間にならな、あかん」

「お客の心に響くような音を出さな、あかん」

これらの言葉は、ぼくにとっての宝物だ。

「お前、加古川へ行け」

こう言われたのはある年の12月だ。「加古川にはな、前にわしのバンドにおった、ごっつええピアノ弾きがおんねん。お前、そこへ行け」

聴いた瞬間、背筋に電流が走るような素晴らしい音を出すピアニストだった。まるで、自分の身を削って音を出しているような、そんな音だ。その後、もしぼくが成長しているとするなら、そのピアニスト有末佳弘氏に負うところは非常に大きい。

音楽についての悩みは尽きることがなく、落ち込んでもがくたびに、おこがましくもその方に電話をして話を聞いて頂いていた。

ある日のことだ。

「お前の住んでいる町で一番のベース弾きになるとか、西日本で一番のベース弾きになるとか、そんな小さいこと言うてたらあかん!相手はなあ、世界やぞ。世界が相手なんや!」

苦しい時、煮詰まった時には必ずこの言葉を思い出す。

「Flamingo」という曲が好きなんや、と伺ったことがある。しかしぼくはそれよりは、その方の吹く「What A Wonderful World」が大好きだった。

その方がテナー・サックスで歌う「Wonderful World」には、本当に「お前なあ、ほんまにこの世界は素晴らしいもんなんやで」と語りかけられている気がしてならなかったからだ。

訃報を聞いたのが26日。翌27日は、なんという縁なのだろう、加古川在住の有末佳弘さんのライブにベーシストとして参加させて頂くことになっていたのだ。その方は、ぼくと話すたびに、必ず「お前な、有末のこと頼むで」と言っていたものだ。まるで息子の心配をするように。

ライヴ終了後、有末夫妻とともに大阪へお通夜に伺った。

有末さんの落胆はぼくの何倍もの大きさだったろう。

ぼくはお別れをしながら、ふと、その方はなんとか26日まで頑張っていてくれたのではないだろうか、と思った。ぼくが加古川に向かう足で、そのまま大阪へ行くことができるように。そして有末さんとぼくが揃ってお通夜に来られるように。普段からそういう気遣いをして下さる方だったから。

ミュージシャンとしても人間としても、まだまだぼくは未熟である。未だにつまづき、悩み続けている。

しかしその方は、そんなぼくをあの世とやらから見ながら、

「お前なあ、世界が相手やぞ、世界が」と、もどかしそうに言っているに違いない。

「その方」こと、テナー・サックスの名手、津田清氏は2004年6月26日に69歳で亡くなられた。

津田清さん。右はぼくです。

夏が近づいてくるにつれ、「やっぱり夏といえば怪談話ですね~」などと妙にはしゃぐバラエティ番組を見かけますが、こういう安直な発想に接するといささかシラけます。

季節を秋や冬に設定している怪談もたくさんあるのです。

江戸時代の庶民は、夏の夜に怪談を楽しんでいたようです。

戸外に縁台を置き、近所のご隠居さんが語り手となって、集まった人たちにいろんな怖い話を聞かせたということです。

しかしそれは本来は暑さをしのぐためだったんですね。

そこから「怪談は夏の風物詩」というイメージが定着したようです。

近年では「怖い本」をはじめとする平山夢明氏の一連の著作や「新耳袋」などのように、作者が収集した数々の話を一冊にまとめた形をとっている本も多いです。

個人的には「怖い本」も「新耳袋」も大好き(ということは非常に怖い)です。

「聊斎志異」「耳嚢」「遠野物語」など、今に伝わる良質の説話集も少なくありませんね。

意外に思えるのが、有名な小説家たちも怪談(とくに短編)をものにしている場合が多いことです。

怪談の好きな人が多いせいもあるでしょうが、題材に大きな刺激があり、短い物語のなかできちんと起承転結をつけ、さらに読み手を納得させるようなオチを仕込んでおくという、小説を書くうえでの基本的かつ重要な技術が要求されるため、これが書き手の創作意欲をそそるという側面もあるのかな、と勝手に思ったりします。

というわけで、ぼくの好きなおもしろい(=こわい)短編をいくつか紹介してみます。

猿の手 The Monkey's Paw 作 ウィリアム・W.・ジェイコブズ(1863~1943)

三つの願いが叶うという、干からびた猿の手を手に入れた老夫妻。

冗談半分の「大金が欲しい」という最初の願いは見事に叶えられましたが、代償としてたいへんな悲劇に見舞われます。

近代ホラーの古典的作品です。

エンディング近くの盛り上げ方によって、読んでいるぼくは興奮の極みに連れて行かれます。

恐怖感だけではなく、一種の哀れさを感じる読後感も独特の味わいがあります。

テーブルを前にした死骸 The Corpse at the Table 作 サミュエル・ホプキンス・アダムス(1871~1958)

猛烈な吹雪のため、チャールズとスティーブは山小屋に閉じ込められますが、救援は来ません。

チャールズは「おれを生きたまま埋葬しないでくれ」と言い残して死にます。

死亡をはっきり確認したスティーブは友人を埋葬するのですが、何度葬ってもチャールズはいつの間にか小屋の中にじっと座っているのです・・・。

スティーブの狂気の高まりと、オチのつけ方、見事です。

信号手 The Signalman 作 チャールズ・ディケンズ(1812~1870)

ディケンズは19世紀のイギリスを代表する文豪です。

偶然知り合った「わたし」と鉄道の信号手。

ある恐怖に怯える信号手の打ち明け話を聞いた「わたし」は、その直後に思わぬ事故に遭遇し、愕然とします。

これも短編怪談の古典ともいえる名作です。BBCの作ったTVドラマを見た記憶があります。

これ、だいぶ前にある番組で稲川淳二氏が「実話」だとして物語っていましたが。。。

手 La Main 作 ギー・ド・モーパッサン(1850~1893)

19世紀のフランスを代表する作家モーパッサンも、狂気が垣間見える良質の怪談をいくつか残しています。

干からびて黒ずんだ人間の腕を鎖で室内につないでいる男が殺されたのですが、調べてゆくうちに死体は不思議な状況にあることが分かってきます。

これは、気味の悪い話の裏にひそむ寓意を示唆した、一種教訓めいた面白い短編です。

チャールズ・リンクワースの懺悔 Confession of Charles Linkworth 作 エドワード・ベンスン(1867~1940)

「霊の存在」を題材にしたこの物語は、正統派の怪談といっていいと思います。

夜中に読んでいて、怖さのあまり何度うしろが気になったことか。

これも、恐怖だけでなく、人間の業や主人公から伝わる悲哀について考えさせられる物語です。

怪談というと、単にB級小説のような印象もありますが(たしかにA級とは言えないかもしれません)、文章の巧みさ、構成の面白さ、人間観察など、恐怖感以外にも楽しめるところは多いですね。

教育現場にも大きな波紋を起こした「3年B組金八先生」という学園ドラマがありました。

疲弊しつつあった教育現場の問題に正面から取り組んだ内容は、お茶の間に衝撃を起こしたのにとどまらず、社会的にも影響を及ぼしたことははっきり記憶に残っています。

それと同時に波紋を呼んだというか、一部で(ぼくらの間だけかもしれません )話題になったのは、主役である「金八先生」を演じたのは武田鉄矢氏の髪型だったのです。

)話題になったのは、主役である「金八先生」を演じたのは武田鉄矢氏の髪型だったのです。

武田さんは、「海援隊」を率いて「母に捧げるバラード」の大ヒットを飛ばしたものの、その後は鳴かず飛ばずでした。

しかし高倉健さんと共演した松竹映画「幸せの黄色いハンカチ」で俳優として認められました。

同時にその髪型もある程度は知られるようになっていたとは思いますが、「金八」先生で決定的に世間様に認知されることになったんじゃないかなと思います。

長い髪を耳の後ろに挟むようにかきあげる仕草は、どう考えても女性の支持は得られないと思ったものでした(毎週放送されたおかげか、結局、みんな慣れましたw)が、当時のぼくの交友関係の一部は、金八先生の髪型に対して全く平気でありました。

その「一部の交友関係」とは、日本の誇るロック・バンド「四人囃子」の大ファンだったミヤシタ君のことです。

もともとフォークやロック系のミュージシャンはロング・ヘアが珍しくなかった(武田さんもフォーク・グループ「海援隊」のメンバー)ので、時代を先取り(笑)していたぼくらは、とうにそんな髪型には慣れっこになっていたのです。

そして「四人囃子」の看板ギタリストであった森園勝敏氏も、ご多分にもれずというか、同じような髪型だったんですね。

森園氏を信奉していたミヤシタ君の髪型は、武田・森園両氏とそっくり同じ。

ついた渾名は、「キンパチ」、ではなく、なんとしたことか、「モリゾノ」だったんですね。

懐かしく当時を思い出してしまいましたが

英米のロックのエッセンスを貪欲に吸収しながら徐々にオリジナリティを形成しつつあった当時の日本のロック界のなかで、次世代のホープと目されてたバンドのひとつが「四人囃子」でした。

ミヤシタ君たちの影響で初めて四人囃子のレコードを聴いた時、とっさに

(フォーク+ビートルズ+プログレッシブ・ロック)× 日本

という式が脳裏を横切っていったんです。

末松康生の書く詞も含め、彼らのサウンドは非常に個性的だと思いました。

森園氏のプレイは、ぼくたちロック小僧にとっては一種の崇拝の対象というか、尊敬の念を持って聴かれたいたように記憶しています。

当時のぼくらの間で話題になる日本のロック・ギタリストといえば、竹田和夫、春日博文、鈴木茂、山本恭司、森園勝敏らが中心でしたから、ミヤシタ君は「モリゾノ~」と呼ばれるとどこか得意げな表情になったものでした。

「四人囃子」の代表作といえば、なんといってもアルバム「一触即発」でしょう。

タイトル・チューンの「一触即発」は、大きく分けて5つの部分から成り立っている、12分18秒の大作です。

当然ミヤシタ君のいたバンドでもこの曲をレパートリーにしていました。

イントロとエンディングで聴くことのできる森園氏のギター・ソロは、とにかくカッコ良かった。どこかほの暗く、ドライブ感満点で、とても気に入って何度も何度も繰り返し聴いたものです。そしていまだに飽きがこないのです。

次作の「ゴールデン・ピクニックス」も大好きなアルバムです。

この中に収録されている「泳ぐなネッシー」「レディ・ヴァイオレッタ」も、四人囃子が世に送り出した名曲にしてぼくのお気に入りなのです。

森園氏はのち四人囃子を脱退、その後は「プリズム」「バーズ・アイ・ヴュー」に参加したのち、「四人囃子」の再結成に加わるなど、現在も日本のポピュラー・ミュージック界」の第一線で活躍中です。

またドラマーの岡井大二氏は四人囃子以外にも、「PEGMO」や「東京おとぼけキャッツ」等にドラマーとして参加したほか、「L⇔R」や徳永英明のプロデュース、楽曲提供など、幅広く活動を続けています。

上段左から 岡井大二(drums)、森園勝敏(guitar, vocal)、中村真一(bass)

下段左から 佐久間正英(bass)、佐藤ミツル(guitar, vocal)、坂下秀実(keyboards)

「レイラ」「チェンジ・ザ・ワールド」「ホワイト・ルーム」「ホーリー・マザー」「レット・イット・グロウ」「ワンダフル・トゥナイト」「雨よ降れ」「恋は悲しきもの」「プレゼンス・オブ・ザ・ロード」「リトル・ウィング」「ティアーズ・イン・ヘヴン」etc etc・・・。

エリック・クラプトンの作品の中には、ぼくの好きな曲がとてもたくさんあります。

あるミュージシャンを好きになるのに、ぼくの場合ふた通りの状況があります。

聴いてすぐに「イイなぁ」と思うのがひとつめ。

そして、年月をかけてじわじわと好きになっていくのがふたつめのパターンです(まあ誰だって同じような感じでしょうけれどね )。

)。

ぼくの場合、圧倒的に前者が多いのですが、クラプトンは数少ない後者のパターンでした。

中学時代、友だちから聴かされたのがエリックとの出会いです。

「At His Best」という、2枚組のベスト・アルバムでした。

その頃はヒットソングを片っ端から聴いたり、人気バンドの作品をとにかくあさっていただけだったので、エリックのようなタイプのミュージシャンに対しては、あまりピンと来なかったんですね。

あるミュージシャンのプレイを味わいながら聴く、なんて「芸当」は子供だったぼくにはとてもとても。

楽器を演奏するようになってようやく、「プレーヤーとしてのエリック」として聴くようになりましたが、それも、みんなが「クラプトンのギターっていいよな~」って言うから、というナサケナイ理由。

「どこがイイのかわからない」なんてカッコ悪くて言えなかったカッコ悪いぼくでした。

早弾きギタリストに目を奪われがちだったぼくには、エリックの良さが正直全然わからなかったなぁ。

だって、目を見張るようなテクニックで押しまくるタイプのプレーヤーじゃないですからね。

ただ、彼の演奏力よりも、味のある彼の作品の方が次第に気に入るようになりました。「レイラ」がきっかけになって、デレク&ザ・ドミノスからブラインド・フェイス、クリームと時代を遡るように聴いていきました。

ホワイト・ブルース系ギタリストとしてはマイク・ブルームフィールドやデュアン・オールマン、ヨーマ・コウコネンらの方がぼくには印象が強いし、ヴォーカリストとしても飛び抜けてうまいわけじゃない(ただし下手だとも思わないし、クラプトンならではの味わいがあるのは分かります)。

でも、一貫してブルースに根ざした「エリック自身の音楽」を追求し続けている作品群に触れていると、まるでギターを携えた彼の長い長い旅を見ているような気になるのです。

親友ジョージ・ハリスンの妻とのスキャンダラスな出来事を始め、ドラッグに溺れたり、子供が事故死したり、とにかく波乱に満ちた人生を送ってきたエリックですが、ダメージを受けても必ず甦り、以前にも増して充実した音楽を聴かせてくれる生命力にはただ尊敬の念を抱いているばかりです。

親友ジョージ・ハリスン(左)と

自分が年を取った時に、エリックのような中年になりたいのです。なんせ、シブくてカッコ良いですからね 。1980~90年代の映像の中では、カッコ良さはもちろん、リラックスしながらも音楽に没頭しているホットな演奏場面をたくさん見ることができます。自分もああいう雰囲気を出したい! とにかく憧れます。

。1980~90年代の映像の中では、カッコ良さはもちろん、リラックスしながらも音楽に没頭しているホットな演奏場面をたくさん見ることができます。自分もああいう雰囲気を出したい! とにかく憧れます。

今こうして振り返ってみると、自分の幅の広がりにつれてエリックの良さも次第にわかるようになっていったような気がします。自分にとってエリックの音楽は、自分の音楽的成長を測ることのできるものなのかもしれません。

エリックの敬愛するB.B.キング(左)と

エリックせんせえ~

成長したのぅ…

成長したのぅ…

高校時代にジャズと関わるようになって早や幾星霜。演奏するようになってからでもかれこれ※十年は経ちました。

このジャズという奴、もともと好きになって演奏し始めたわけではなく、ある意味「関わりを持たざるを得なかった」というか、「仕方なくやり始めた」というか、少なくとも積極的に近寄ったわけではなかったんです。

それでも、楽しさ面白さが多少なりともわかってくるようになると、あれやこれやと手を出してみたくなるもんです。

当初は、いわゆる名盤ガイド、プレーヤーガイドなどの本を頼りにCDを買ったり借りたりしていました。

生まれて初めて買ったジャズのCDは、ウィントン・ケリーの「ケリー・ブルー」でした。理由は、「たまたま持っていたベースの教則本にそのアルバムに収められていた『朝日のごとくさわやかに』のベース・ラインが採譜されていたこと」と、「ただなんとなく」・・・。

これ、ハズしてたら単なる2500円のムダ遣いに終わっていたところです。

それはともかく、いろんなジャズ本を読んでいるうちに、いくら空っぽの頭でも気づくことがあります。

①なぜかどの本にもマイルス・デイヴィスというラッパ吹きが必ず登場している。(しかも崇めている)

②なぜかどの本にも「カインド・オブ・ブルー」というアルバムが必ず登場してい。(しかも奉っている)

さあ、にわかジャズ小僧としては手を出さずにはいられない。

すぐに買いに走るわけです。

そして家路を急ぎ、ジャケットから取り出すのももどかしくさっそく聴いてみる。

わからない。さっぱり。

まあ、当然といえば当然なんですね。

にわかジャズ小僧ごときにはテーマが分かりづらかったりするし、モーダルな演奏だからアドリブに入ると曲がどこに行ってるんだか見当もつかない。

当然、CDはさっさと棚に片づけられるわけです。

しかし友だち(とくにオンナのコ)が来たとき、『え~、ジャズとか聴いてるんだ~

』と言ってもらえるように

』と言ってもらえるように 、棚中央付近の目立つところに鎮座して頂きます。

、棚中央付近の目立つところに鎮座して頂きます。

で、数年後。

ライブをこなすことにも慣れ、いろんなスタイルのジャズも聴き、小生意気にもいっぱしのことを語るようにもなりました。

さあ、いよいよ再び「カインド・オブ・ブルー」を聴く時がやって来たぞ!

正直言って、このアルバムより好きなものはたくさんあります。けれど、

この静謐感はたまらない。

ビートが強烈な音楽、またはメロディーを口ずさめるような音楽を中心に聴いてきたぼくですが、なにかがツボに入ってくれたようです。

今では断言(エラソウに済みません… )できます。

)できます。

やはり「名盤」と呼ばれることに恥じないアルバムだった、と。

◆カインド・オブ・ブルー/Kind Of Blue

■演奏

マイルス・デイヴィス・セクステット

■録音

1959年3月2日、1959年4月22日

■リリース

1959年8月17日

■プロデュース

アーヴィング・タウンゼント、テオ・マセロ/Irving Townsend, Teo Macero

■収録曲

Side-A

①ソー・ホワット/So What (Miles Davis)

②フレディ・フリーローダー/Freddie Freeloader (Miles Davis)

③ブルー・イン・グリーン/Blue In Green (Bill Evans, Miles Davis)

Side-B

④オール・ブルース/All Blues (Miles Davis)

⑤フラメンコ・スケッチ/Flamenco Sketches (Bill Evans, Miles Davis)

■録音メンバー

マイルス・デイヴィス/Miles Davis (trumpet)

キャノンボール・アダレイ/Cannonball Adderley (alto-sax ①~②、④~⑤)

ジョン・コルトレーン/John Coltrane (tenor-sax)

ビル・エヴァンス/Bill Evans (piano ①、③~⑤)

ウィントン・ケリー/Wynton Kelly (piano ②)

ポール・チェンバース/Paul Chambers (bass)

ジミー・コブ/Jimmy Cobb (drums)

戦場になった沖縄で、日本軍の組織的抵抗が終わったのが6月下旬。

沖縄守備隊の第32軍司令官牛島満中将と同参謀長の長勇中将が自決したのが60年前の6月22日だ。

沖縄戦の正式な終結は10日後の7月2日に宣言されている。

沖縄に行ったことがある。

その時、戦跡をあちこち訪ねてみた。

まさに悲劇だと思った。

まだ血の臭いが残っているような気がする場所さえあった。

春だったが陽差しはすでに眩しく、文字通りの青い空と青い海は平和そのものに見えただけに、よけいそう感じられたのだろう。

毎年この時期から8月半ばにかけて、第二次世界大戦について語られることが多い。

しかし、年ごとに戦争について割かれる新聞のスペースが狭くなりつつあるのは気になるところではあるが。

ぼくは、単なる感傷だけの「戦争反対」は唱えたくない。(ただし、それが悪いとも思わない)

「平和のおかげで音楽を楽しむことができる」とか、「あの美しい景色をいつまでも守りたい」などと表面だけ浸ってみることは簡単だ。

でも、そこで「なぜ、そう思うのか」と問い直してみることも大事なんじゃないかな、と思う。

自分に痛みの伴わない感傷なんて、いつか消えてしまうものだと思うから。

ぼくは、なぜ戦争に反対しなければならないなのか、そこからもう一度考えたい。

そして、そのことを考える時、上から見下ろしてみる場合と、下から見上げてみる場合では、出てくる答えが正反対になることが多い、ということも頭に刻んでおきたい。

聴き始めたきっかけは、手当たり次第にロックを聴きあさっていた高校時代だったと思います。

一世を風靡したスリー・ドッグ・ナイトというバンド、今ではもう歴史に埋もれてしまったものとばかり思っていたのです。

ところが数年前のある夜、普段ほとんど見ないテレビをつけた時、このスリー・ドッグ・ナイトの代表曲のひとつ、「喜びの世界(Joy To The World)」が偶然にも流れてきたんですね。竹内結子出演のドラマ「ランチの女王」に使われていたんです。

いや~、懐かしかったなあ~

これがきっかけになって『スリー・ドッグ・ナイト・ブーム』でも来るかと思ったら、

・・・思っただけに終わってしまいましたが。。。

3人のボーカリストと4人のプレーヤーという白人中心のロック・グループとしては特異な編成、しかも全員が腕ききミュージシャン、というプロフィールだけで、背伸びしたがりで通ぶりたいロック小僧(そうです、ぼくのことです )の興味をかきたてるのに充分ではないですか。

)の興味をかきたてるのに充分ではないですか。

1970年代前半には出す曲が片っ端からヒットする人気バンドでした。驚くべきことにそれがことごとくカバー曲!自作曲を自分たちで演奏するスタイルが当たり前のロック界の中では非常に変わった存在であると言えるでしょう。

そして、彼らが取り上げた曲の作者を見てみると、エルトン・ジョンをはじめ、ポール・ウィリアムス、レオ・セイヤー、ハリー・ニルソン、ホイト・アクストン、ローラ・ニーロなど、そうそうたる顔ぶれなんですね。しかも、単にヒット・メーカーの曲を取り上げたのではなかった。

エルトン・ジョンなどは、自分の手でヒットさせるより先にスリー・ドッグ・ナイトが「僕の歌は君の歌」をヒットさせてくれたおかげで、大スターへの切符を手にすることができたといいます。

つまりこのバンドは、先見の明があり、かつ選曲のセンスが抜群に良かったとも言えるんです。

ブラック・ミュージックの影響を受けていることも特徴のひとつです。例えば「トライ・ア・リトル・テンダーネス」など、有名なオーティス・レディング盤にまったくヒケを取らないほどの黒っぽさです。スリー・ドッグ・ナイトのこの曲のエキサイティングな演奏のおかげで(ほんとに興奮しました!)、ぼくは黒人音楽にさらに近寄ることができたんです。

「オールド・ファッションド・ラヴ・ソング」を筆頭に、

「喜びの世界」

「トライ・ア・リトス・テンダーネス」

「ママ・トールド・ミー」

などなど、彼らの作品の中にはぼくの愛聴曲がいっぱいです。

当時のぼくの目(というか耳)には、「大人の余裕を持ったカッコ良いバンド」と映ってました。

そして、そのイメージは、今でも変わってないですねぇ・・・

少し奇妙なバンド名は、オーストラリアの原住民の「三匹の犬といっしょに眠れば寒さを感じないですむ」ということわざから取ったらしい。

もっとも、もともとは「Five Dogs Night」が正しい表現のようです。開拓のためオーストラリアに来た白人が、あまりにも寒いため毛布がわりに犬を抱いて眠ったことに由来しているんだそうです。

でもなんでスリー・ドッグ・ナイトなの?

スリー・ドッグズ・ナイト(Three Dogs' Night)では?などと今でも時々思ってしまうのですが、おそらく語呂を良くするために「's」を取ったのかもしれないですね。

もしご存じの方がおられましたら、突っ込み歓迎です。ご教示くださいませ

今日は昼前から買い物に行ってきました。

もちろんCDショップにも寄ってあちこちの棚を見ているうちに、「ピンク・フロイド ライヴ・イン・ポンペイ」と「ビル・エヴァンス ライヴ」の2枚のDVDが目にとまり、つい買ってしまいました。

お昼には、モダン焼き(うどん)と塩ダレのヤキトリという、縁日の屋台感満載のメニューで空腹を満たし、帰宅してからは心地よい眠気に身を任せるという、怠惰な日曜午後を満喫しています。

さて、先日は映画についての話を書いたということで、そのついでにもうひとつ映画の話でもしようと思います。

もし「一番好きな映画は何か」と問われたとします。

「一番」を選ぶなんてとても難しい作業ですが、少なくともその候補の中にためらうことなく入れるのが、「ブルース・ブラザーズ」です。

もう最高に好き! 最高に楽しい!

ベルーシ&エイクロイド

主役を演じたのはジョン・ベルーシとダン・エイクロイド。

親友同士だったこのコンビが面白半分にふざけていた時に「ブルース・ブラザーズ」というキャラクターが生まれたんだそうです。そして徐々にキャラクターを作りこんでゆき、最後はアメリカの人気TV番組「サタデー・ナイト・ライヴ」に登場するに至りました。

劇中では、ブルース、ゴスペル、カントリー、ジャズ、R&Bなど、とにかく盛りだくさんのブラック・ミュージックが次から次へと出てきます。

そのカッコ良さにはすぐにKOされました。

ブルース・ブラザーズ自身をはじめとして、アレサ・フランクリン、ジョン・リー・フッカー、ジェイムス・ブラウン、キャブ・キャロウェイらのパフォーマンスには釘付けになり、レイ・チャールズの歌とともに繰り広げられるダンスには目をみはり、これ以上ないくらいハチャメチャなカーチェイスと全編にあふれるギャグには興奮させられ笑わせられ。

キャブ・キャロウェイ(中央)

最初はエイクロイド演ずるエルウッドが黄信号で交差点に進入しただけのことだったのに、どこをどう間違ったか、最後には警官、州兵、SWAT、消防隊、ネオナチの一派など数百人の武装集団に追われるハメになるバカバカしさにはもう大笑い。

ようやくのことでブルース・ブラザーズが郡庁舎にたどり着いた瞬間、酷使され続けてきたブルース・モービル(Bブラザーズの愛車)が力つきてバラバラになるシーンなどは、もう抱腹絶倒!

ジェームス・ブラウン

アレサ・フランクリン

ダン・エイクロイドの、長セリフを息をもつかず一気にまくしたてる「マシンガン・トーク」がこれまた愉快。

パレス・ホテルでのライヴのシーンで、イントロに乗せてカマす追手の警官隊をおちょくりながらのMCがサイコーです。

このパレス・ホテルのステージでのブルース・ブラザーズのステップが、実に個性的でめちゃめちゃカッコいいんですが、この振り付けもダン・エイクロイドによるものだそうです。

聖歌隊の一員としてチャカ・カーンが、郡の収税課職員としてスティーヴン・スピルバーグが、エンディングで「監獄ロック」に興奮して一番最初に踊りだす囚人役にジョー・ウォルシュ(イーグルス)が顔を出しているのも楽しい!

レイ・チャールズ

でもぼくがこの映画を一番好きな理由は、売れないバンドマンの哀愁が感じられるから、でしょうか。明日のことなんて考えない刹那的な生き方、ムチャクチャではあるけれど憧れもあります。でもそれを真似しきれない自分が哀しくなる、とでも言うのかな…

しかし、ふたり(ブルース・ブラザーズ)が自分たちの音楽、自分たちの生き方に強烈な自信を抱いているところは大きな救いだと思うのです。このふたり、まるで後悔なんかしてないもんね~

だからこそ、哀愁があっても決して惨めではなく、刹那的であっても希望が感じられるのでしょうね。

もう何十回となく見た映画ですが、まったく飽きがこない理由はホロ苦さと希望が同居しているところにあるのかもしれません。

上段左から フランク・オズ、チャカ・カーン、キャスリーン・フリーマン

下段左から スティーヴ・ローレンス、スティーヴン・スピルバーグ、ツイッギー

上段左から ジョン・リー・フッカー、キャリー・フィッシャー、キャブ・キャロウェイ

下段左から ジョン・キャンディ、ヘンリー・ギブソン、ジェフ・モリス

◆ブルース・ブラザーズ/The Blues Brothers

■アメリカ映画

■公開

1980年(アメリカ)

1981年(日本)

■監督

ジョン・ランディス

■脚本

ダン・エイクロイド、ジョン・ランディス

■出演

ジョン・ベルーシ("ジョリエット"・ジェイク・ブルース)

ダン・エイクロイド(エルウッド・ブルース)

キャブ・キャロウェイ(カーティス)

ジェームス・ブラウン(クリオファス牧師)

アレサ・フランクリン(マット・マーフィーの妻)

レイ・チャールズ(レイ楽器店主)

ジョン・リー・フッカー(ストリートのブルース・ミュージシャン)

チャカ・カーン(聖歌隊メンバー)

キャリー・フィッシャー(ブルース・ブラザーズをつけ狙う謎の女)

キャスリーン・フリーマン(養護施設院長)

ジョン・キャンディ(バートン・マーサー刑事)

ヘンリー・ギブソン(イリノイ・ナチ司令官)

ジェフ・モリス(ボブ)

ツイッギー(ガソリンスタンドでエルウッドにナンパされる女)

ポール・ルーベンス(高級レストランのウェイター)

フランク・オズ(ジェイクが出所する時の看守)

チャールズ・ネイピアー(「グッド・オールド・ボーイズ」のボーカル、タッカー・マケルロイ)

スティーヴ・ローレンス(プロモーターのスライン)

スティーヴン・ウィリアムス(ブルース・ブラザースを追い続ける警官、マウント)

アーマンド・セラミ(ブルース・ブラザースを追い続ける警官、ダニエル)

ジョー・ウォルシュ(「監獄ロック」で最初に踊りだす囚人)

スティーヴン・スピルバーグ(クック郡収税課職員)

スティーヴ・クロッパー(ブルース・ブラザーズ・バンド ギター)

マット・マーフィー(ブルース・ブラザーズ・バンド ギター)

ドナルド・ダック・ダン(ブルース・ブラザーズ・バンド ベース)

マーフィー・ダン(ブルース・ブラザーズ・バンド ピアノ、オルガン)

ウィリー・ホール(ブルース・ブラザーズ・バンド ドラムス)

トム・マローン(ブルース・ブラザーズ・バンド トロンボーン、サックス)

ルー・マリーニ(ブルース・ブラザーズ・バンド サックス)

アラン・ルービン(ブルース・ブラザーズ・バンド トランペット)

ブルース・ブラザーズ・バンド

右列上から ルー・マリーニ、マーフィー・ダン、ウィリー・ホール、アラン・ルービン

左列上から スティーヴ・クロッパー、トム・マローン、マット・マーフィー、ドナルド・ダック・ダン

Blues Brothers 『Everybody Needs Somebody』

今日は早起きしたな~。

天気もいいしな~ 。

。

どっかドライブでも行きたいな~。

なんて時のお供にドゥービー・ブラザーズ、です。

ぼくは、とくに初期(デビューから1976~77年頃まで)の彼らが大好きです。

当時の彼らはのサウンドの特色は軽快にドライブするギター・サウンドでしたが、R&B色の濃いトム・ジョンストンと、フォーク色の濃いパット・シモンズの、ふたりのギタリストが醸し出すコントラストが実に絶妙だったんです。

これに加えて、1975年以降に相次いで正式加入したジェフ・バクスター(Guitar)とマイケル・マクドナルド(Keyboards)のクロスオーバー的フィーリングが、サウンドの幅をさらに広げています。

ユニークだったのが、ツイン・ドラムという編成。

もともとは、ドラマーはジョン・ハートマンひとりだったのですが、1972年にマイケル・ホザックが参加。そしてマイケルの後任として1975年からはキース・ヌードゥセンが参加しています。

このツイン・ドラムと、ベースのタイラン・ポーターが加わって叩きだす厚いリズムの波は、間違いなくドゥービーズの魅力のひとつです。

そして印象深いのが、美しいコーラス・ワーク。

イーグルスなどもそうですが、この厚くて爽やかなコーラス、アコースティックな響きを活かすウエスト・コーストのバンドならではの特徴なのかもしれないですね。

70年代後半からはメンバー・チェンジがひんぱんになり、いわゆる「AOR」っぽい音に変化してゆきますが、それも悪くない。

たとえば小高い丘に上って眼下に見える海を眺めながら、あるいは河川敷の草っぱらに寝っ転がってそういう音を聴くのも、爽快ですがすがしくて、とても気持ち良いのです。

ドゥービーズの曲でぼくが好きなのは、

言わずと知れた「チャイナ・グローヴ」「ロング・トレイン・ランニン」のほか

「ウィズアウト・ユー」

「サウス・シティ・ミッドナイト・レディ」

「ドゥービー・ストリート」

などなどです。

思えば、初めての「ヒミツの一泊旅行」 で、車中のBGMにドゥービーズのカセット・テープ(時の流れを感じます)を持って行ったっけ。

で、車中のBGMにドゥービーズのカセット・テープ(時の流れを感じます)を持って行ったっけ。

あの時、7月の抜けるような青空の下、海岸沿いの道をひたすら走ったんだったよなぁ・・・

♪昨夜のお店。壁にはルイス・ナッシュやリチャード・デイヴィスらのサインが。

昨夜はピアノ弾き語りの女性とのデュオでした。

この人、自己主張も音楽的スタイルも実にはっきりしています。えてしてミュージシャンは自己主張が強いものです。ぼくもワガママさではひけをとりませんが(自慢にはならん…)、現場では絶対バンマス(早い話が"リーダー"、ですね)に従うことにしているので、ひとまずホサれずに済んでます。

さて、彼女とはここのところ一緒に演奏する機会が多い。ゆえに彼女が何を要求しているのかも知っている。そして何をしたら彼女から冷たい視線を浴びるか(例えですよ、た・と・え。笑)も、知っている。

昨夜は「彼女の仕事」なので、当然彼女がリーダーシップを取ります。

彼女には気分よく歌い、気持ちよくピアノを弾いて貰わねばならない。さあ、その為にはどうするべきか。

ぼくは足りない知恵をしぼってあれこれ考えます。

「彼女はオーソドックスなアプローチが好きだから・・・、左手はトニックを抜いてテンション・ノートはあまり使わない傾向にあるから・・・、今夜は彼女の歌がメインだから・・・、etc etc」などといわば戦略を練ります。

もともとぼくは自分も目立ちたいほうなので、型破りなスタイルで弾くことがわりとあります。しかし今夜はそんなことしたらシカラレてしまう、ガマンガマン。彼女の引き立て役に専念するのだ。

で、1セット終了後の彼女。

「あ~、き~もちい~い」

こう言わせた時が、ベース弾きならでは、の「気持ちの良い瞬間」ですね。心の中でひそかに「やった~」とほくそ笑むのです。

また、そういうこちらの思惑を分かってくれていて、かつ信頼して音を出してくれる彼女もまた、ぼくにとってはサポートしがいのあるミュージシャンのひとりです。

彼女の要求がキビシイのは、ひとえに「自分の音楽を表現したい」、という気持ちの現れです。だから、そういう人が真剣に要求してくることは、こちらも全力で応えたい、と思うのです。

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

映画という非日常の世界に、共感を覚える命題が含まれていたり、自分の感情を刺激する場面があったりすると、それだけでその作品が好きになってしまうことが多々あります。

見た映画の数が増えるにともない、「これ良いなぁ~」と思ってしまう映画の数も当然増えることになりますが、このことは、ぼくがわりに女性にホレっぽいこととなにか関係があるのか、などと思ってしまったりいたします。

しかし良くしたもので、ホレっぽくはあっても、のめりこんでしまう女性にはそうそう出会うものではないのですね。

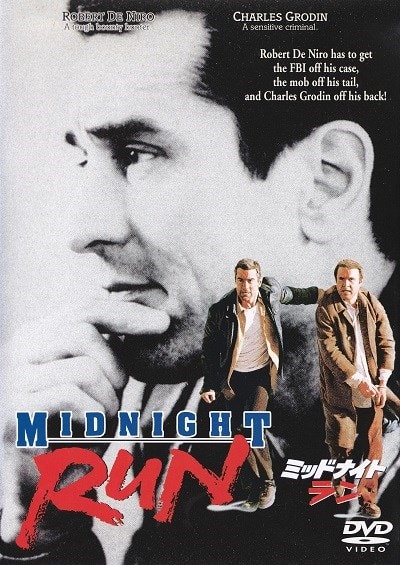

「ミッドナイト・ラン」という映画に対してぼくが抱く感情は、「好き」というレベルを通り越してます。

でも、部屋中をポスターで埋め尽くしたり、一日に必ず一度は見る、などの情熱的な行為に走ってるわけじゃありません。

出演者、登場人物の性格描写、話の筋立て、それやこれやが全てぼくのツボなんです。そうそう巡り会うことのない「のめりこめる相手」なんでしょうね。

孤独なバウンティ・ハンター(賞金稼ぎ)と正義感の強い会計士の、命がけの「逃避行」をコミカルに描いた、一種のロード・ムービーにしてバディ(相棒)・ムービーです。格闘シーン、カーチェイスもふんだんに出てきます。

ジャック・ウォルシュ(ロバート・デ・ニーロ)のデューク(チャールズ・グローディン)に対する受け答えは粗暴で突き放したものですが、グローディンの返しがユーモラスでどこかとぼけた味があって、思わず笑ってしまいますね。

ロバート・デ・ニーロ(左)、チャールズ・グローディン(右)

ジャックが別れた妻ゲイルと娘デニースに再会する場面では、いまだに消し去ることのできないゲイルへの愛情、決してジャックを嫌いになったわけではないゲイルの気持ち、そしてジャックのデニースに対する情愛が伝わってきて、思わずしみじみしてしまいます。

とにかくぼくの好きな要素・エピソード満載です。

ロバート・デ・ニーロ(左)、チャールズ・グローディン(中)、ウェンディ・フィリップス(右)

ロバート・デ・ニーロ(左)、ダニエル・デュクロス(右)

「ビバリー・ヒルズ・コップ」では石頭の刑事を好演したジョン・アシュトンが、ここでは対照的に一筋縄ではゆかない、油断のならないライバル賞金稼ぎマービンを演じているのですが、このマービンの存在が面白いし、マービンとジャックの絡みにいろんな伏線がひそんでいたりして、目が離せません。

今では名脇役に成長したジョー・パントリアーノの存在もキマッてる。

ジョン・アシュトン(左)、ロバート・デ・ニーロ(中)、チャールズ・グローディン(右)

ロバート・デ・ニーロ(左)、チャールズ・グローディン(中)、ジョン・アシュトン(左)

ジョー・パントリアーノ(左)、ロバート・デ・ニーロ(右)

一発も銃弾が放たれず、殴り合いもないのに、今まで見た映画の中でも有数の興奮を感じた空港でのクライマックスは、まさに白眉。

ラストのデ・ニーロとグローディンの「来世での友情」を誓うやりとり、そして友情と寂寥感漂う別れのシーン。

ヤフェット・コットー(中)

左からリチャード・フォロンジー、チャールズ・グローディン、ロバート・ミランダ、デニス・ファリーナ、ロバート・デ・ニーロ

そして忘れちゃならないテーマ曲。アメリカン・ロックのエッセンスを抽出したような曲です。そしてエンディング・テーマはそのバリエーション。カッコ良い曲です。

しかし一番好きなのは、全編を通じて「一匹狼の裏側にある孤独感」を感じられるところなんです。

そしてそれらはみな「アメリカ映画のお決まりパターン」のひとつなんでしょうね、きっと。

そしてまんまとそれにハマってしまったぼくがいるわけです。

でも、わかっていながら何度でも繰り返して見てしまうのです。

◆ミッドナイト・ラン/Midnight Run

■1988年 アメリカ映画

■監督・製作

マーティン・ブレスト/Martin Brest

■音楽

ダニー・エルフマン/Danny Elfman

■出演

ロバート・デ・ニーロ(ジャック・ウォルシュ)

チャールズ・グローディン(ジョナサン・マデューカス)

ヤフェット・コットー(アロンゾ・モーズリー)

ジョン・アシュトン(マービン・ドフラー)

デニス・ファリーナ(ジミー・セラノ)

ジョー・パントリアーノ(エディー・モスコーネ)

リチャード・フォロンジー(トニー・ダーボ)

ロバート・ミランダ(ジョーイ)

ジャック・キーホー(ジェリー・ガイスラー)

ウェンディ・フィリップス(ゲイル)

ダニエル・デュクロス(デニース・ウォルシュ)

フィリップ・ベイカー・ホール(シドニー)

トム・マカレイスター(ビル・レッドウッド)

『Midnight Run』 First Scene

『Midnight Run』 Ending