体の中にじんわり染み渡ってゆくようなジャズも好きですが、思わず体を揺さぶられるような、ハードなジャズもまたいいものです。

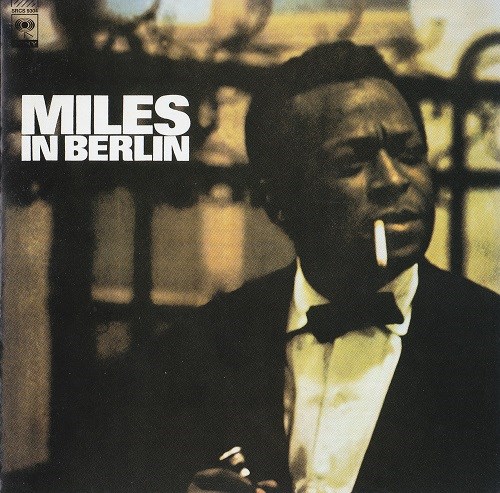

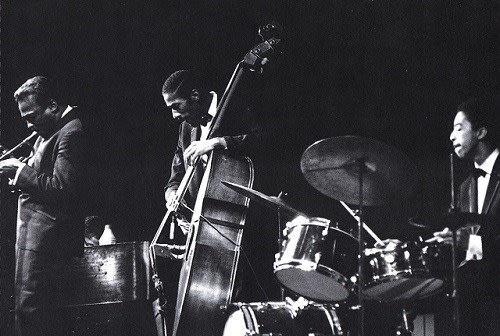

この「マイルス・イン・ベルリン」には、1964年9月25日にベルリン・フィルハーモニック・ホールで行われたベルリン・ジャズ祭におけるマイルス・デイヴィス・クィンテットの演奏が収録されています。

ジャケットに写っている銜え煙草のマイルス、これがなんともカッコいいんです。

このアルバムからサックスがジョージ・コールマンからウェイン・ショーターに替わり、マイルスのバンドは「黄金のクィンテット」と呼ばれるようになります。

モーダルなジャズの完成を目指すマイルスには、ウェイン・ショーターの存在が必要だったのでしょうね。

ぼくはつねづね「メンバーの人選も音楽性のうち」だと思っているのですが、このクィンテットも、マイルスがいつも言っていた「常に新しい方法で表現しろ」という言葉を具現化できるメンバーが集まっています。

そして、これだけのメンバーを束ねることのできるマイルスの求心力も非常に強いということが言えると思います。

1曲目の「マイルストーンズ」からいきなりトップ・ギア。

なんといってもトニー・ウィリアムスのシンバル・ワークです。このエネルギーに導かれるように、緊張感のみなぎるパフォーマンスが繰り広げられています。

2曲目は「枯葉」。原曲の雰囲気を残しつつ、非常に自由に、そしてクールな雰囲気で曲を再構築しています。断片的にメロディは出てきますが、ちょっと聴いただけでは「枯葉」だとは分からないかもしれません。しかしぼくはこういうモーダルな処理も好きだし、面白いと思います。

3曲目「ソー・ホワット」、4曲目「ウォーキン」と、モーダルでスピード感たっぷりな曲が続きます。言うことなしの快演です。

嵐のような聴衆の拍手が演奏の素晴らしさを表しています。

この頃のマイルスは積極的に音を出していて、このアルバムでも火花が散るようなソロを繰り広げていますが、その演奏はどこまでもクール。

ウェインの演奏はマイルスの期待に充分応えられるものだと言っていいでしょう。どこか初々しいプレイですが、とても饒舌にソロを展開しています。

ハービーのピアノも、彼ならではのボイシングと自由な発想がとても面白く、ある意味バンドのサウンドを導いているようでもあります。同じベクトルを共有しているウェインとは、お互いに触発し合っているようにも聴こえますね。

ロンのベースとトニーのドラムスとはまさに一体。ふたりで発する強力なグルーブの塊は、バンドを勢いづけ、鼓舞し、サウンドを演出しています。

ぼくがこのアルバムを聴いて一番耳につくのはトニー・ウィリアムスのドラムでしょうか。

トニーは当時なんと弱冠18歳。

18歳にしてすでにこれだけの存在感があるんですねぇ。なんて切れ味の鋭いビートを生み出しているのでしょう。そのうえ周りのちょっとした雰囲気の変化にすぐ反応、変幻自在のリズムを叩き出しています。

この5人が織り成すインプロヴィゼーションは、完璧と言っていいほど全員がひとつにまとまって疾走しています。

まさに「黄金のクィンテット」と呼ばれるにふさわしい演奏です。

そしてマイルスだからこそ、このバンドのリーダーが務まったのでしょうね。

今日の午後はこのアルバムを少し音量をあげて聴いていました。天気のよい冬の一日を気持ち良く過ごすことができました。

◆マイルス・イン・ベルリン/Miles In Berlin

■演奏

マイルス・デイヴィス・クインテット/Miles Davis Quintet

■リリース

1965年2月1日(ドイツ)

■録音

1964年9月25日、ベルリン・フィルハーモニック・ホール

■レーベル

CBS

■プロデュース

ルディ・ウォルパート/Rudy Wolpert

■収録曲

[side A]

① マイルストーンズ/Milestones (Miles Davis)

② 枯葉/Autumn Leaves (Joseph Kosma, Jacques Prévert, Johnny Mercer)

[side B]

③ ソー・ホワット/So What (Miles Davis)

④ ウォーキン/Walkin' (Richard H. Carpenter)

⑤ テーマ/Theme (Miles Davis)

■録音メンバー

マイルス・デイヴィス/Miles Davis (trumpet)

ウェイン・ショーター/Wayne Shorter (tenor-sax)

ハービー・ハンコック/Herbie Hancock (piano)

ロン・カーター/Ron Carter (bass)

トニー・ウィリアムス/Tony Williams (drums)

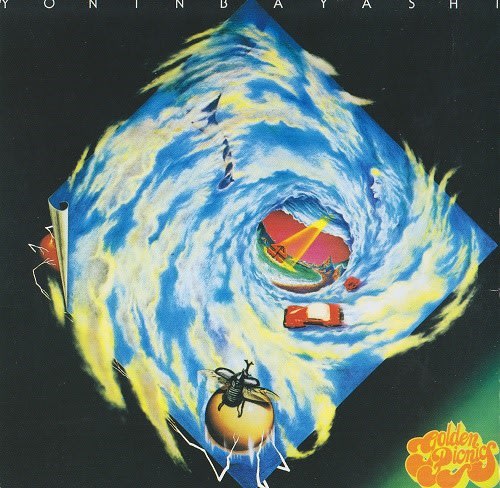

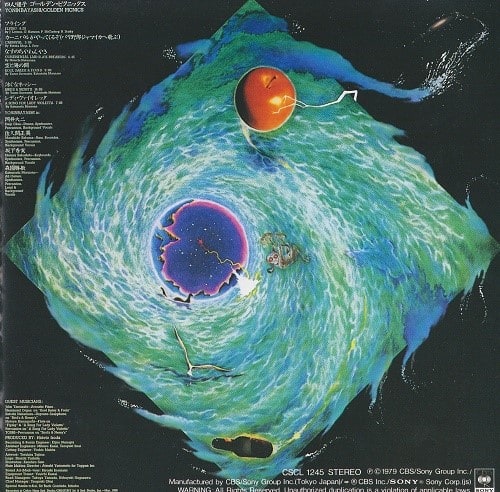

1970年代の日本ロック界を代表するバンドのひとつ、四人囃子のセカンド・アルバムが「ゴールデン・ピクニックス」です。ファースト・アルバムの「一触即発」と並ぶ四人囃子の傑作にして、70年代J-ロックの名作アルバムでもあります。

プログレッシヴ・ロックの持つ非日常的な雰囲気を保ちながらも、ジャズ・ロック、あるいはクロスオーヴァーといった趣きのあるサウンドがより前面に出てきています。

また、シュールな歌詞も健在で、独特の四人囃子の世界が広がっています。

「一触即発」と比べると、こちらの方が全体的に明るめに仕上がっている感じがします。

①「フライング」…ビートルズのカヴァーです。この曲はビートルズ唯一のインストゥルメンタルです。四人囃子は、オリジナルよりさらにゆったりと演奏し、よりサイケデリックな雰囲気を醸し出しています。

②「カーニヴァルがやってくるぞ(パリ野郎ジャマイカへ飛ぶ)」…底抜けに明るいアップテンポのロックンロールです。ハードなサウンドですが、ユーモラスな空気が形作られているのが楽しい。

③「なすのちゃわんやき」…軽やかでひょうひょうとしていて、これもユーモラスな雰囲気を湛えています。しかしサウンドはスピード感あふれる変拍子とハイ・テクニックの渦で、それらが聴き手に突き刺さってくるようです。

④「空と海の間」…軽快なポップ・ロックといった風情で始まるこの曲は、非常にゆったりとしたギター・ソロへと移行してゆきます。このあたりはタイトルをも含めてウェスト・コースト・サウンドを想起させるものがあります。しかし、後半のハードなギターのアプローチを聴いていると、まるでハード・ロックを思い起こさせます。

⑤「泳ぐなネッシー」…ユニークなタイトルの曲が多い四人囃子の作品ですが、このタイトルもユーモラス。サウンドからはジャズ・ロックのニュアンスも感じ取ることができます。

ゆるやかなフォーク・バラード風のテーマで始まる曲は、幻想的なサックス・ソロ→シンセサイザーとギターの無機質なソロ→サウンド・エフェクトを交えたシュールなパート→3拍子のサックス・ソロ→牧歌的なコーラス・パート→テーマ→ギターとサックスのソロ・バトル、というように場面転換が豊富です。16分55秒にも及ぶ大曲で、ピンク・フロイド的な夢幻サウンドが繰り広げられています。

⑥「レディ・ヴァイオレッタ」…ギタリスト、あるいはコンポーザーとしての森園勝敏が本領を発揮した、メロウなギター・インストゥルメンタル・サウンド。当時勃興期にあったフュージョン・テイストにあふれた名曲です。一時、FM大阪の某音楽番組のオープニングに起用されていました。

プログレッシヴなサウンドを持ちながら、リラックス感があり、メロディーの良さが際立っているからか、難解感は少ないです。

テクニカルなフレーズや変拍子を駆使するところなど、イエスやキング・クリムゾンなどの影響も見られる四人囃子サウンドですが、プログレとはいっても、英国の暗い空ではなく、遊び心たっぷりの、明るくて楽しい空気感が特徴です。もっとも彼らは、「自分たちはプログレを意識してサウンドを作っているわけではない」という意味の発言をしていますが。

いずれにせよ彼らは、時代を超えて新鮮に響く、世界に通用するサウンドを発しているのではないでしょうか。

森園勝敏

この頃の四人囃子の面々はまだ20歳そこそこでした。その年齢でこれだけのサウンドを作り出すのは、この当時ならずとも驚異的なことだと思います。フォークやハード・ロックが主流だった当時のJ-POP界の中では、四人囃子の存在は異彩を放っていたのも分かるような気がします。

一時は解散していた四人囃子ですが、最近では再結成して活発に活動しているようです。

なお、アルバム・タイトルの「ゴールデン・ピクニックス」とは、レコーディングの最中に、彼らが食べたアイスクリームの名だということです。

◆ゴールデン・ピクニックス/Golden Picnics

■歌・演奏

四人囃子

■アルバム・リリース

1976年4月21日

■プロデュース

磯田秀人

■収録曲

[side-A]

① フライング/Flying (Lennon, McCartney, Harrison & Starkey)

② カーニバルがやってくるぞ(パリ野郎ジャマイカへ飛ぶ)/Carnival (茂木由多加, L. フェレ)

③ なすのちゃわんやき/Continental Laid-Back-Breakers (中村真一)

④ 空と海の間/Kool Sailer & Fools (末松康生、森園勝敏)

[side-B]

⑤ 泳ぐなネッシー/Bird's & Nessy's (末松康生、坂下秀実)

⑥ レディー・ヴァイオレッタ/A Song For Lady Violetta (森園勝敏)

■録音メンバー

[四人囃子]

森園勝敏(vocal, guitar, synthesizer)

佐久間正英(bass, recorder, synthesizer)

坂下秀実(piano, organ, clavinet, melotron, synthesizer)

岡井大二(drums, percussion, synthesizer)

[ゲスト・ミュージシャン]

ジョン山崎(piano, organ④)

中村 哲(sax⑤)

浜口茂外也(flute①, flute, percussion⑥)

トシ(percussion⑤)

昨日はなにも予定がなかったので、夜は家にこもるつもりで、午後は買い物に行き、早めに夕食をとった。

食後に、暇な時に見るつもりだった映画をゆっくりと楽しんだ。その後、借りていたCDを録音しつつ、たまっていたMDを整理。それから、のんびりコーヒーを飲む。ジャズを聴きながら。

もう夜中といっていい時間から聴き始めたのが、このビル・エヴァンスの「パリ・コンサート」だ。"エディション2"は持っていたが、ついこの間、ようやく"エディション1"を買ったので、2枚続けて聴いている。

どこかで犬の鳴いているのが聴こえる。

もうみんな寝静まっている時刻だ。

ぼくの部屋からは

エヴァンスの弾くピアノがただ聴こえるのみ。

ジャズと、一杯のコーヒーがぼくを寛がせてくれる。

至福のひととき、ってこういう時間のことなんだろう。

「Bill Evans The Paris Concert Edition 1」

「Bill Evans The Paris Concert Edition 2」

この2枚のCDには、1979年11月26日にパリのエスパース・カルダンで行われたライヴの模様が収められている。

エヴァンスの弾くピアノは、まさに「語っている」。

ピアノは流麗だが、語っていることはどこか訥々としたところも伺えるのが面白い。

脇を固めるマーク・ジョンソンのベースと、ジョー・ラバーベラのドラムスは、エヴァンスのピアノに触発されて自由度を増しているような感じだ。

ふたりの演奏に触発されたエヴァンスは、彼らとの楽器を通じての会話を、さらに発展させようとしているようだ。反面、自分の語りたいことを懸命に語ろうとしているようにも感じられる。

例えば、見事な絵を見た時や、素晴らしい文章に接した時に湧いてくるさまざまな情景や感情、こういうものを感じられるのが、ジャズの楽しいところでもあるのだ。

言葉にすると難しくなるけれど、ほんとうは、三人の奏でる音にただ身を委ねるだけで良いのかもしれない。

彼らもただ一心に音楽を生み出しているだけなのだから。

ビートルズ時代のジョージは、ジョンとポールの陰に隠れ、「静かなビートル」などと言われていました。

ジョージの作品はアルバムに2曲程度収められるだけ、それも辛辣なジョンに言わせると「レベルが低いから仕方ない」。。。

ギター・プレイも、ジェフ・ベックには「ビートルズは素晴らしいが、リード・ギターだけは代わってやりたかった」などと公言される始末です。

でも、今となって思い返してみると、それらの発言はジョージをあまりにも軽く見すぎていたものだということが分かりますね。

また、「静かなビートル」だからといってただ寡黙なだけではないんです。ジョージはエスプリの効いたコメントを数多く残していることでも知られています。

「ビートルズの中で一番好きなのはだれ?」などと言う難しい質問をされることがあります。

ぼくは生き方を含めてジョンが好きなのですが、メロディー・メイカーとしてのジョージのことも好きだったりします。(つまりは全員のことを好きなのですが)

ジョージは、たしかにビートルズ中期頃までは目立たない存在でした。

しかし、「ホワイト・アルバム」以降になると「ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス」「サムシング」「ヒア・カムズ・ザ・サン」などの、稀代の名曲を生み出しているのです。

また、ビートルズ時代には積極的に外部のミュージシャンをレコーディングに参加させたり、いち早くインド音楽やシンセサイザーを取り入れたりするなど、彼の存在はバンドを活性化させる先進的な要素でもありました。

「ベスト・オブ・ジョージ・ハリスン」には、ビートルズ時代から1970年代半ばまでのジョージの代表的な作品が収められています。

このアルバムは、ジョージがEMI/アップルを離れるにあたってEMI側が制作したものですが、ジョージのソロ作品がわずか6曲しか収録されていません。そのため、これはジョージのソロとしてのキャリアを無視したものだ、という声も大きかったようです。しかし、見方を変えればこのアルバムは、ジョージ・ハリスンというミュージシャンに興味を持った人に対しての入門編に最適かもしれないですね。

また、このベスト・アルバムの発売日が、当時のジョージのニュー・アルバム「33 1/3」の発売日と重なったことで、ジョージは「新作の売り上げを妨害するようなものだ」と大いに憤慨したそうです。

ただ、このベスト・アルバムは、ジョージの活動の表面上だけをなぞっていると言われても仕方がない部分はあるでしょう。

ビートルズ時代の作品では、ファンキーな「サヴォイ・トラッフル」やインド音楽に大きく影響された「ウィズイン・ユー、ウィズアウト・ユー」、そのほか「オールド・ブラウン・シュー」などが選から漏れているし、ソロ作品からは、「オール・シングス・マスト・パス」や「イズント・イット・ア・ピティ」「ギターが泣いている」などを入れてほしかった、と思います。

この大雑把な選曲は、ジョージ本人がアルバム制作に関わっていないためなのかもしれません。

ジョージの本質を知ろうとするなら、やはり「オール・シングス・マスト・パス」や「リヴィング・イン・ザ・マテリアル・ワールド」など、個々のソロ・アルバムも聴いてみるべきでしょうね。

それでも、収録されている曲はジョージ渾身の作ばかりです。ソロ作品を聴いてみると、アコースティックな音を生かした、アメリカナイズされたサウンドに仕上がっているようです。いわばソフトなポップ・ロック、あるいはフォーク・ロック、といったところでしょうか。

そういえばきょう11月29日は、2001年にジョージ・ハリスンが58歳で亡くなってから6年目にあたります。今夜はジョージを偲んで、「マイ・スウィート・ロード」や「サムシング」に浸ってみるのもいいかもしれません。

◆ザ・ベスト・オブ・ジョージ・ハリスン/The Best of George Harrison

■歌・演奏

ジョージ・ハリスン/George Harrison

■リリース

1976年11月8日 1976年11月20日(日本)

■プロデュース

ジョージ・マーティン/George Martin、ジョージ・ハリスン/George Harrison、フィル・スペクター/Phil Spector

■収録曲

[side-A]

① サムシング/Something (アメリカ1位、イギリス4位)

② 恋をするなら/If I Needed Someone

③ ヒア・カムズ・ザ・サン/Here Comes The Sun

④ タックスマン/Taxman

⑤ 嘘つき女/Think For Yourself

⑥ フォー・ユー・ブルー/For You Blue

⑦ ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス/While My Guitar Gently Weeps

[side-B]

⑧ マイ・スウィート・ロード/My Sweet Lord (アメリカ1位、イギリス1位、日本4位)

⑨ ギヴ・ミー・ラヴ/Give Me Love(Give Me Peace On Earth) (アメリカ1位、イギリス8位、日本37位)

⑩ 二人はアイ・ラヴ・ユー/You (アメリカ20位、イギリス38位、日本60位)

⑪ バングラ・デッシュ/Bangla Desh (アメリカ23位、イギリス10位、日本47位)

⑫ ダーク・ホース/Dark Horse (アメリカ15位)

⑬ 美しき人生/What Is Life (アメリカ10位、日本19位)

※all songs written by George Harrison

■録音メンバー

ジョージ・ハリスン/George Harrison (vocals, guitar, acoustic-guitar, slide-guitar, harmonium③, synthesizer③, organ⑦, backing-vocals)

ジョン・レノン/John Lennon (guitar②⑦, steel-guitar⑥, piano①, organ⑤, harmony-vocal②⑤, backing-vocals④)

ロベン・フォード/Robben Ford (acoustic-guitar⑫)

エリック・クラプトン/Eric Clapton (electric-guitar⑦⑬, acoustic-guitar⑧)

ピート・ハム/Pete Ham (acoustic-guitar⑧⑬)

トム・エヴァンス/Tom Evans (acoustic-guitar⑧⑬)

ジョーイ・モランド/Joey Molland (acoustic-guitar⑧⑬)

ジョージ・マーティン/George Martin (harmonium②)

レオン・ラッセル/Leon Russell (piano⑩⑪)

ビリー・プレストン/Billy Preston (①⑪organ, piano⑧, electric-piano⑫)

ゲイリー・ライト/Gary Wright (electric-piano⑧⑩, organ⑨)

ニッキー・ホプキンス/Nicky Hopkins (⑨piano)

ボビー・ウィットロック/Bobby Whitlock (harmonium⑧, organ⑬)

デヴィッド・フォスター/David Foster (organ⑩, synthesizer⑩)

ポール・マッカートニー/Paul McCartney (bass①②③④⑤⑥⑦, guitar④, piano⑥⑦, backing-vocals①③④, harmony-vocals②⑤⑦)

クラウス・フォアマン/Klaus Voormann (bass⑧⑨⑪)

ウィリー・ウィークス/Willie Weeks (bass⑫)

カール・レイドル/Carl Radle (bass⑩⑬)

リンゴ・スター/Ringo Starr (drums①②③④⑤⑥⑦⑧⑪, percussions②④⑤⑦⑧)

アンディ・ニューマーク/Andy Newmark (drums⑫)

ジム・ケルトナー/Jim Keltner (drums⑨⑩⑪⑫)

ジム・ゴードン/Jim Gordon (drums⑧⑩⑬, percussions⑧⑩)

ジム・ホーン/Jim Horn (sax⑩⑪)

ジム・プライス/Jim Price (trumpet⑬)

ボビー・キーズ/Bobby Keys (sax⑬)

トム・スコット/Tom Scott (flute⑫)

チャック・フィンドリー/Chuck Findley (trumpet⑪, flute⑫)

エミル・リチャーズ/Emil Richards (percussion⑫)

マイク・ギビンズ/Mike Gibbins (tambourine⑧⑬)

ロニー・スペクター/Ronnie Spector (vocals⑩)

デレク・ヴァン・イートン/Derrek Van Eaton (backing-vocals⑫)

ロン・ヴァン・イートン/Lon Van Eaton (backing-vocals⑫)

■チャート最高位

週間アルバムチャート アメリカ(ビルボード)31位、日本(オリコン)51位

フォリナーは、ブリティッシュ・ヘヴィ・ロックのスプーキー・トゥース出身のミックと、プログレッシヴ・ロックの重鎮であるキング・クリムゾン出身のイアン・マクドナルドが組んだ、英米混合のスーパー・バンドとして、デビュー当初から大きな注目を集めていました。

ぼくも、このふたりが在籍するバンドはどのような音になるのか、と興味を抱きながらファースト・アルバムを買った記憶があります。予想に反してフォリナーの音は適度にハードで、そしてポップなものでした。その親しみ易いハード・ロック・サウンドを聴いて、ぼくはすぐファンになったわけです。

この「4」は、文字通りフォリナーの4作目です。

このアルバムからはオリジナル・メンバーのイアン・マクドナルドとアル・グリーンウッドが抜けています。このことがどうサウンドが変化をもたらすのか、期待と不安でレコードを買いましたが、起伏に富んだメロディー・ラインを持つキャッチーな楽曲は健在で、フォリナーらしさは変わっていませんでした。サウンドの鍵はメロディー・メイカーでもあるミック・ジョーンズが握っていたことがよく分かります。

フォリナーの最高傑作とも言われる「4」は、1500万枚以上を売り上げる驚異的なヒットを記録、アルバム・チャートで10週連続全米1位、年間チャートでも3位になりました。

このアルバムからは、「アージェント」(全米4位)、「ガール・ライク・ユー」(同2位)、ジューク・ボックス・ヒーロー(同26位)、「ブレイク・イット・アップ」(同26位)、「ルアンヌ」(同75位)の、5曲のヒットが生まれています。

フォリナーは、日本ではスティクスやカンサス、ボストンらと並んで「アメリカン・プログレ・ハード・ロック」などとカテゴライズされたりしていましたが、このアルバムの大ヒットと、そのポップでキャッチーなメロディーやキーボードを駆使したきらびやかなサウンドから、ジャーニーやTOTOなどと共に「産業ロック」の代表格のように受け取られるようになってゆきました。

もともと「産業ロック」というのは悪い意味で使われる言葉ではなく、またフォリナーが「悪い意味の産業ロック」(つまり、売ることのみに視点を置き、聴き手に阿るような曲作りをしているロック)だとしても、そのキャッチーなメロディーとハードな演奏がカッコ良いことに変わりはないと思います。

左からリック・ウィルス(bass)、ミック・ジョーンズ(guitar)、ルー・グラム(vo)、デニス・エリオット(drums)

アルバムは、これまでのフォリナーらしい、明快でノリの良いR&R、「ナイト・ライフ」で始まります。

続く「ジューク・ボックス・ヒーロー」には、ハード・ロック・バンドであるフォリナーの姿がよく現れていると思います。途中のギター・ソロでテンポが倍になるスリリングな展開がこれまたカッコ良いのです。

大ヒットした「ガール・ライク・ユー」は、シンセサイザーを駆使した、洗練された都会的なカラーを持つ必殺のバラードです。

「アージェント」のエレクトロ・ポップ風な味わい、打ち込みっぽいクールな響きは、ニュー・ウェイヴから受けた影響が濃いのではないでしょうか。

その他、「ブレイク・イット・アップ」や「ガール・オン・ザ・ムーン」など、いかにもフォリナーといった、ぼくの好みの曲がズラリと並んでいます。

この「4」は、ほぼ全編にわたってソリッドなハード・ロックが展開されています。例えれば、アメリカン・ロックの爽快感と、ブリティッシュ・ロックのウェットさを併せ持っている、と言っていいのではないでしょうか。

ハイ・トーン・ヴォイスが特徴のルー・グラムのソウルフルな歌声、R&R色の濃いミック・ジョーンズのハードなギターがバンドの両輪となっています。そして、ゲストのキーボード陣がサウンドをふくらませ、味付けしている感じがします。「アージェント」などで聴かれるサックスもひとつのポイントになっていますね。

フォリナーがデビューしたのは1977年です。度重なるメンバー・チェンジの末に、オリジナル・メンバーはギタリストのミック・ジョーンズだけになりましたが、今やこのバンドも30年選手なんですね。

◆フォリナー4/4

■歌・演奏

フォリナー/Foreigner

■リリース

1981年7月2日

■プロデュース

ロバート・ジョン・"マット"・ランジ、ミック・ジョーンズ/Robert John "Mutt" Lange, Mick Jones

■収録曲

① ナイト・ライフ/Night Life (Mick Jones, Lou Gramm)

② ジューク・ボックス・ヒーロー/Juke Box Hero (Lou Gramm, Mick Jones)

③ ブレイク・イット・アップ/Break It Up (Mick Jones)

④ ガール・ライク・ユー/Waiting for a Girl Like You (Mick Jones, Lou Gramm)

⑤ ルアンヌ/Luanne (Lou Gramm, Mick Jones)

⑥ アージェント/Urgent (Mick Jones)

⑦ アイム・ゴナ・ウィン/I'm Gonnna Win (Mick Jones)

⑧ ウーマン・イン・ブラック/Woman in Black (Mick Jones)

⑨ ガール・オン・ザ・ムーン/Girl on the Moon (Mick Jones, Lou Gramm)

⑩ ドント・レット・ゴー/Don't Let Go (Mick Jones, Lou Gramm)

■録音メンバー

☆Foreigner

ルー・グラム/Lou Gramm (lead-vocals, percussion)

ミック・ジョーンズ(guitar, keyboards, backing-vocals)

リック・ウィルス/Rick Wills (bass, backing-vocals)

デニス・エリオット/Dennis Elliott (drums, vocal)

★Additional Personnel

ヒュー・マックラッケン/Hugh McCracken (slide-guitar⑨)

トーマス・ドルビー/Thomas Dolby (synthesizers)

ラリー・ファースト/Larry Fast (synthesizer ②③⑩)

マイケル・フォンファラ/Michael Fonfara (keyboards ⑥⑨)

ボブ・メイヨー/Bob Mayo (keyboard-textures ③④)

マーク・リヴェラ/Mark Rivera (sax ③⑥)

ジュニア・ウォーカー/Junior Walker (sax-solo ⑥)

イアン・ロイド/Ian Lloyd (backing-vocals)

ロバート・ジョン・"マット"・ランジ/Robert John "Mutt" Lange (backing-vocals)

■チャート最高位

1981年週間チャート アメリカ(ビルボード)1位、イギリス5位

1981年年間チャート アメリカ(ビルボード)70位

ぼくは初期のシカゴが生んだ、ゴリゴリのブラス・ハード・ロックが大好きなのです。

ホーン・セクションが作り出す分厚い音の壁、テリー・キャスのブルージーなギター、ロバート・ラムのソウルフルなヴォーカル、ダニエル・セラフィンのジャジーなドラミング、ピーター・セテラの音数の多い派手なベース・ライン。どこを取ってもシカゴの魅力が詰まっていました。

そのサウンドが次第にポップな方向へ進み、大人のロックを聴かせるバンドに変貌を遂げつつあった矢先の1978年1月、大黒柱のひとりであるテリー・キャスを不慮の事故で失います。それをきっかけにシカゴは急激に失速し、長い低迷期に入り込んでしまうのです。

1970年代終盤から1980年代当初のシカゴは、きちんとしたビジョンもなく、半ば惰性でサウンドを作っていたような感があります。

その不振から立ち直るきっかけになったのが、「素直になれなくて」の大ヒットでした。

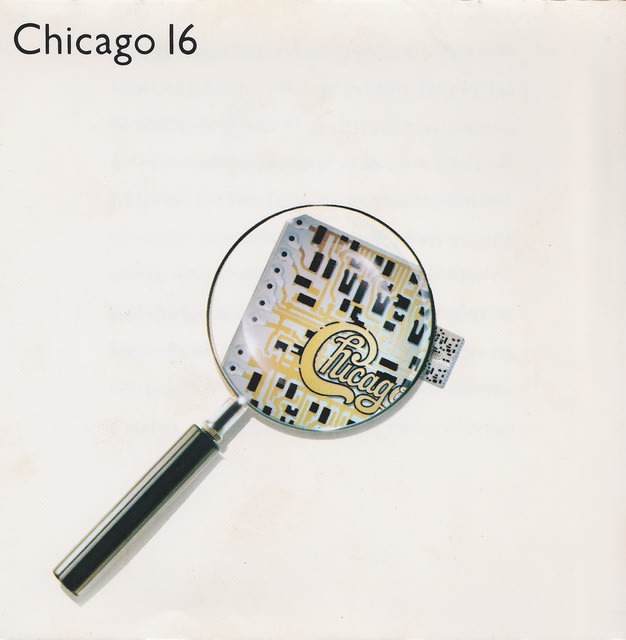

「素直になれなくて」が収録されているのが、「シカゴ16」です。

シカゴは、このアルバムからレーベルを移籍、プロデューサーを新進気鋭のデヴィッド・フォスターに変えて心機一転を図ります。そしてテリー・キャス亡き後定まらなかったギタリストの座にロサンゼルスの実力者、ビル・チャンプリンを迎え入れます。このふたつの新しい風が功を奏して、シカゴは劇的な復活を遂げるわけですね。

フォスターは、当時ホール&オーツやアース・ウィンド&ファイアーなどを手がけていた辣腕プロデューサーです。彼は積極的に外部のソング・ライターやミュージシャンを起用したほか、自らも10曲中7曲の曲作りに参加したり、キーボード・プレイヤーとしてサウンド・メイクに携わったりするなど、八面六臂の活躍を見せています。その結果としてシカゴは一気にAOR(アダルト・オリエンテッド・ロック=都会的な雰囲気を持つ大人のロック)路線へとシフトされました。

新生シカゴのサウンドの特徴は、キーボード群やシンセサイザーが多用されていて、とても洗練されていることです。

ギター陣のゲストとして、西海岸屈指の名手であるスティーヴ・ルカサーやマイケル・ランドーらを迎えていますが、彼らの音は、テリー・キャスのテレキャスターから生み出されていた乾いた土臭い音とは対照的で、ハードながらも都会的センスにあふれています。サウンドのひとつの鍵、と言ってもいいと思います。

ホーン・セクションはバッキングに徹していますが、曲によってはスウィング・ジャズを彷彿とさせる華麗なアンサンブルを聴くことができます。

「素直になれなくて」は、1976年の「愛ある別れ」以来6年ぶりに全米チャート1位に輝いた、80年代のシカゴを象徴する名バラードです。映画「青い恋人たち」でも使われ、話題になりました。

作者はピーター・セテラ。彼は、この曲を家へ帰る車中で思いついたそうです。ピーターはアイデアをまとめ、一週間かけて曲を書き上げましたが、この曲は彼のお気に入りのひとつだということです。ヴォーカルもピーター自身がとっていますが、美しいハイ・トーンが冴え渡る歌いっぷりは、彼を一流のバラード・シンガーとして認めさせました。

1997年にはア・カペラ・グループAZ YETがこの曲をカヴァーし、ヒットさせましたね。この時もピーターの歌声がフィーチュアされていました。

この「シカゴ16」からは、他に「ラヴ・ミー・トゥモロウ」(全米22位)、「ホワット・ユー・アー・ミッシング」(全米81位)のヒット曲が生まれています。アルバム自体も全米9位と大ヒットを記録しました。

「シカゴ16」で劇的な復活を果たしたシカゴは、こののちバラード、あるいはソフト路線を進み、新たな成功を手にすることになります。

シカゴのアルバム・ジャケットは毎回バンドのロゴをあしらっていることで知られていますが、今回は電機製品の基盤。まもなく到来するパソコン時代を予感しているかのようですね。

◆ラヴ・ミー・トゥモロウ(シカゴ16)/Chicago 16

■歌・演奏

シカゴ/Chicago

■リリース

1982年6月7日

■プロデュース

デヴィッド・フォスター/David Foster

■収録曲

[side A]

① ホワット・ユー・アー・ミッシング/What You're Missing (Jay Gruska, Joseph Williams) ☆アメリカ81位

② あなたの気持ち/Waiting for You to Decide (David Foster, Steve Lukather, David Paich)

③ バッド・アドヴァイス/Bad Advice (Peter Cetera, Foster, James Pankow)

④ チェインズ/Chains (Cetera)

⑤ 素直になれなくて~ゲット・アウェイ/Hard to Say I'm Sorry(Peter Cetera, Foster)~Get Away (Cetera, Foster, Robert Lamm) ☆(Hard to Say I'm Sorry) アメリカ1位、イギリス4位

[side B]

⑥ フォロー・ミー/Follow Me (Foster, Pankow)

⑦ ソニー・シンク・トゥワイス/Sonny Think Twice (Bill Champlin, Danny Seraphine)

⑧ ホワット・キャン・アイ・セイ/What Can I Say (Foster, Pankow)

⑨ レスキュー・ユー/Rescue You (Cetera, Foster)

⑩ ラヴ・ミー・トゥモロウ/Love Me Tomorrow (Cetera, Foster) ☆アメリカ22位

☆=シングル・カット

■録音メンバー

[Chicago]

ロバート・ラム/Robert Lamm(piano, keyboards, percussion, backing-vocals)

ビル・チャンプリン/Bill Champlin (piano, keyboards, guitars, lead-vocals②③⑥⑦, backing-vocals)

ピーター・セテラ/Peter Cetera (bass, acoustic-guitar⑤, lead-vocals①②③④⑤⑧⑨⑩, backing-vocals)

ダニエル・セラフィン/Daniel Seraphine (drums, percussion)

リー・ロックネイン/Lee Loughnane (trumpet, flugelhorn, piccolo-trumpet)

ジェームズ・パンコウ/James Pankow (trombone, percussion, backing-vocal)

ウォルター・パラゼイダー/Walter Parazaider (sax, flute, clarinet)

[additional musicians]

デヴィッド・フォスター/David Foster (keyboards, synth-bass)

クリス・ピニック/Chris Pinnick (guitar)

スティーヴ・ルカサー/Steve Lukather (guitar)

マイケル・ランドウ/Michael Landau (guitar)

デヴィッド・ペイチ/David Paich (synthesizers)

スティーヴ・ポーカロ/Steve Porcaro (synthesizer)

■チャート最高位

1982年週間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)9位、イギリス44位

1982年年間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)89位

1980年代に入り、デヴィッド・ボウイはRCAからEMIに移籍しました。

移籍後第1作にしてボウイの14枚目のアルバムが、イギリスのほかカナダ、フランス、オーストリア、オランダ、ノルウェイ、スウェーデン、オーストラリア、ニュージーランドなどで1位を獲得、世界的メガ・ヒットとなった「レッツ・ダンス」です。

シックのナイル・ロジャースが共同プロデュースに加わっただけあって、ダンサブルでスタイリッシュな作品に仕上がっています。しかしサウンドは、それまでの英国的な香りのする作風から打って変わってファンキーかつポップになりました。先鋭的だったボウイが売れ筋サウンドを後追いしたことは、古くからのファンの間で批判的に迎えられました。「ボウイは産業ロックになってしまった」「いや、進化を続けるボウイだからこそ良いのだ」なんていう論争も巻き起こったようです。

評論家の間でも評価は分かれていたようで、概ねロック系評論家からは批判的に、ポップ系評論家からは好意的に迎えられたみたいですね。

ぼくは、ミュージシャンというのはいろんな面を持っているのだし、「こうでなくてはならない」と思い込む必要もないと思っているので、80年代以降のボウイのサウンドもアリかな、なんて思ってます。

常に過去の自分を脱ぎ捨て、新しい自分を模索し続けていたボウイは、猫も杓子もディスコ調になっていた80年代の「時代の波」を敏感に感じ取ったのでしょうね。ボウイがダンサブルなビート積極的に取り入れ、ニュー・ロマンティックスの影響を受けたポップなサウンドに傾いていったのは当然と言えば当然なのかもしれません。

このアルバムがリリースされた1983年頃というのは、MTVなどの影響でプロモーション・ヴィデオの制作も盛んになっていましたが、そのPVを効果的に駆使したことや、同年に話題となった映画「戦場のメリー・クリスマス」の公開なども、「レッツ・ダンス」の大ヒットの呼び水になったと言えるでしょう。

深みのある知的なヴォーカルは健在です。その声がダンス・ビートに乗ってホットに聴こえてきます。

アフター・ビートの効いたヘヴィーでタイトなドラムと、打ち込みっぽいベースはいかにも80年代風です。

1曲目の「モダン・ラヴ」から、ヒットした「チャイナ・ガール」「レッツ・ダンス」という流れはとてもノリが良くて、ハイになるにはもってこいですね。

名ギタリストの故・ステイーヴィー・レイ・ヴォーンが参加、「チャイナ・ガール」や「レッツ・ダンス」を始めとして、ほぼ全編でギターを弾きまくっているのもこのアルバムの聴きどころのひとつでしょう。かなり自己主張の強いギター・プレイですが、曲にうまくマッチしていると思います。

このアルバムに起用されたことが、スティーヴィーのブレイクのきっかけになったというのは有名な話ですね。

社会現象となるほどの大ブームを巻き起こしたディスコ「マハラジャ」。それに続くかたちの「バブル景気」。日本中が刹那的に燃え上がった1980年代でしたが、その時代を象徴するような音楽のひとつが、この「レッツ・ダンス」だったような気がします。

総じてポップなロック・ナンバーが多く、しみじみ聴くというよりは、全身でビートを浴び、サウンドに体を委ねて自然にグルーヴするほうがより楽しめるアルバムだと言えるでしょう。

◆レッツ・ダンス/Let's Dance

■歌

デヴィッド・ボウイ/David Bowie

■リリース

1983年4月14日

■プロデュース

デヴィッド・ボウイ & ナイル・ロジャース/David Bowie & Nile Rodgers

■収録曲

[side A]

① モダン・ラヴ/Modern Love (David Bowie) ☆

② チャイナ・ガール/China Girl (lyrics=Iggy Pop, music=David Bowie) ☆

③ レッツ・ダンス/Let's Dance (David Bowie) ☆

④ ウィズアウト・ユー/Without You (David Bowie) ☆

[side B]

⑤ リコシェ/Ricochet (David Bowie)

⑥ クリミナル・ワールド/Criminal World (lyrics=Peter Godwin, Duncan Browne, Sean Lyons, Bowie music=Godwin, Browne, Lyons)

⑦ キャット・ピープル/Cat People(Putting Out Fire) (lyrics=Bowie, music=Giorgio Moroder) ☆

⑧ シェイク・イット/Shake It (David Bowie)

☆=シングル・カット

■録音メンバー

デヴィッド・ボウイ/David Bowie (lead-vocals)

ナイル・ロジャース/Nile Rodgers (guitar)

スティーヴィー・レイ・ヴォーン/Stevie Ray Vaughan (guitar)

ロブ・サビノ/Robert Sabino (keyboards, piano)

カーマイン・ロハス/Carmine Rojas (bass)

バーナード・エドワーズ/Bernard Edwards (bass④)

オマー・ハキム/Omar Hakim (drums)

トニー・トンプソン/Tony Thompson (drums)

サミー・フィゲロア/Sammy Figueroa (percussions)

マック・ゴールホン/Mac Gollehon (trumpet)

スタン・ハリスン/Stan Harrison (baritone-sax, flute)

ロバート・アーロン/Robert Aaron (tenor-sax)

フランク・シムス/Frank Simms (backing-vocals)

ジョージ・シムス/George Simms (backing-vocals)

デヴィッド・スピナー/David Spinner(backing-vocals)

■チャート最高位

1983年週間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)4位、イギリス1位、日本(オリコン)6位

1983年年間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)28位、イギリス2位、日本(オリコン)22位

1984年年間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)64位

♪自分的名盤名曲222

■レフト・アローン (Left Alone)

■1959年

■作詞…ビリー・ホリデイ(Billie Holiday)

■作曲…マル・ウォルドロン(Mal Waldron)

■演奏…マル・ウォルドロン・トリオ with ジャッキー・マクリーン

☆マル・ウォルドロン(Mal Waldron/piano)

☆ジュリアン・ユーウェル(Julian Euell/bass)

☆アル・ドリーレス(Al Dreares/drums)

---------------------------

★ジャッキー・マクリーン(Jackie McLean/alto-sax)

■試聴はこちら(1曲目)

いや~、昨日はお騒がせしました。無事PCの復旧ができました。気にかけて下さった皆様に改めて御礼申し上げます。(^^)

さて、今夜はマル・ウォルドロンの「レフト・アローン」を聴いています。

この曲は、タイトルは知らずとも、メロディーだけでもご存知の方、案外多くいらっしゃるのではないでしょうか。日本では、かつてのジャズ喫茶における超有名盤で、一般にもとても人気のある曲です。

また、1986年の角川映画「キャバレー」(出演…鹿賀丈史、倍賞美津子ほか)のテーマ曲としてマリーンが歌い、ヒットさせています。

マル・ウォルドロン

この曲は、同タイトルのアルバム、「レフト・アローン」の1曲目に収録されています。アルバム「レフト・アローン」はベツレヘム・レーベルが誇るベスト・セラーで、マル・ウォルドロンの代表アルバムでもあります。

マルは名ジャズ・シンガー、ビリー・ホリデイの伴奏者としても知られていて、1957年4月からビリーの他界(1959年7月)直前まで行動を共にしていました。そのビリー・ホリデイがこの曲の作詞者です。

この曲の歌詞は1959年春、サンフランシスコへ向かう飛行機の中で書かれたといいます。7時間もかかるフライトの間、ビリーはマルと語り合いながら歌詞を書いていったということです。ビリーはマルの付けた曲を気に入り、しばしばステージでも歌っていたそうですが、残念ながらビリー自身の録音は残されていません。

ビリー・ホリデイ

ビリーが没した翌年の1960年、マルの強い希望でビリーへの追悼盤としてアルバム「レフト・アローン」が録音され、歌のパートの代わりにジャッキー・マクリーンがアルト・サックスで一世一代の素晴らしい演奏を聴かせてくれています。この演奏はマルのみならず、ジャッキーの人気をも高めました。

暗く、切ないムードに満ちた名曲です。重くて暗いピアノのイントロに続いて、ジャッキーのアルト・サックスが哀愁に満ちたメロディーを切々と歌い上げています。聴く者の胸を締め付ける、というか、しみじみ泣けるサックスのメロディーです。マルのピアノは絶妙な間で、サックスに語りかけるように弾かれています。このあたりのマルは、さすがに歌伴を長く務めているだけあって、共演者の魅力を引き出すことに長けています。マルの名伴奏がジャッキーの好プレイを演出した、と言ってもいいのではないでしょうか。

ジャッキー・マクリーン

ちょっと信じられないんですが、アルバム「レフト・アローン」は日本以外での評価はあまり高くないそうなんです。しかし日本でのマル・ウォルドロンや「レフト・アローン」の人気は群を抜いているものがあります。マルは日本の印象を、「まるで故郷に帰ったようだ」と語っています。よほど熱烈な歓迎を受けたんでしょうね。

「レフト・アローン」は、気分が沈んでいる時とか、今夜のような静かな秋の夜にぴったり合う名曲・名演です。この曲もおそらく、いついつまでも聴きつがれることになるのでしょうね。

【レフト・アローン】

心を満たしてくれる愛はどこにあるの?

去らなくてもいい人はどこにいるの?

私を傷つけ、そして見捨てる彼ら 私は取り残され一人きり

家と呼べる家はない

さまよう必要のない場所もない

街でも都会でも あぁ 私は取り残され一人きり

求めれば見つかると人は言う

でもそううまくいくものじゃない

たぶん運命が彼を通り過ぎるようにしているの

いえ、おそらく死ぬ前に会えるはず

心はひらいているの

でもその時まで 私は取り残され一人きり

「sweetmagicのブログ『♪MALTA♪LIVE2014.4.26』

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

ケイコ・リーさんと言えば、今や日本のジャズ界の中では綾戸智絵さんと並ぶトップ・シンガーです。いや、ジャズばかりでなく、ポップスやブラック・コンテンポラリーまで幅広く歌っているアーティストです。

このアルバムは、ケイコさんと現在も活動を共にしている「ドキドキ・モンスターズ」との初競演盤で、1999年11月名古屋、同年12月東京でのライヴの模様を収録したものです。全11曲中、ジャズ・スタンダードが8曲、ポピュラーのカヴァーが2曲、オリジナルが1曲、という構成になっています。

ジャズ・スタンダードとカヴァー曲は、ケイコ・リーならではの解釈で再構築してあります。それを支えるバック・バンドも腕利きばかり。随所できらめくようなプレイが聴かれます。

ピアノの野力奏一氏は、間を生かす、というか、空間の使い方が実に上手く、音を詰め込みすぎません。常にヴォーカルの良さを引き出そうとするようなプレイをしています。ベースの坂井紅介氏はとても堅実。全く揺らぐことなくビートを刻んでいます。ドラムスの渡嘉敷祐一氏は日本屈指のグルーヴ・マスターと言っていいでしょう。パーカッションのスティーヴ・ソーントン氏とのコンビで生み出すリズムは実に強固でグルーヴィーです。吉田次郎氏は変幻自在なプレイのギタリストです。ある時はリズムの補強に回るかと思えば、ソロではブルージーなロック調から正統派ジャズ調まで実に幅の広いプレイを聴かせてくれます。

ファンキーなリズムが楽しい「イフ・イッツ・ラヴ」、「カム・レイン・オア・カム・シャイン」。とくにオリジナル曲の「イフ・イッツ・ラヴ」は、ケイコさんのステージでの重要なレパートリーとなっています。

「タイム・アフター・タイム」はシンディ・ローパーの歌とは同名異曲。ノスタルジックな雰囲気のする、3連のナンバーです。

「マイ・ラヴ(ポール・マッカートニー作)」、「デイ・ドリーム」、「アイ・ウィル・ウェイト・フォー・ユー(シェルブールの雨傘)」では実にしっとりとした歌声が聴けます。一語一語、精魂込めて歌っているのが分かります。

「ラヴァー・マン」はベースを大フィーチュアしたブルージーな曲。ベースによるイントロで、歌もベースのみをバックにシブく決めています。間奏からピアノ、ドラムが入り、盛り上がりを見せます。

「サマータイム」はミディアム・スローの8ビート。静かに始まり、ダークな雰囲気が曲を支配しています。かなりフェイクしたケイコさん独自の「サマータイム」です。

「アフロ・ブルー」と「ラヴァー・カム・バック・トゥ・ミー」はとても迫力のある展開となっています。ホットな演奏に後押しされるように、ケイコさんも自在に音と戯れている様子が伺えます。

「イマジン」のみスタジオで録音されています。ピアノの弾き語り形式で、ショート・ヴァージョンというクレジットがついています。

ケイコさんの歌、圧倒的な存在感がありますね。

ドスの利いた低音。ほんのりとした色気。ハスキーで、それでいて心に沁み込むようなディープな歌声。実に個性的です。

また、「楽器と対等に渡り合える歌声」と言われているだけあって、迫力たっぷり。しかもインプロヴィゼイションも自由自在。バンドとのスリリングな音のやりとりは聴いているぼくをも興奮させてくれます。そして、ケイコさん自身の解釈による見事なフェイクはこれぞジャズ、といった自由さに満ちています。

ぼくは、9年ほど前にケイコさんのステージを見たことがあります。小さいハコ(ライヴ会場)だったので、ぼくの鼻先1メートルのところで見ることができて、とても感動しました。

ケイコさんは全くといっていいほどMCを取りません。余計な愛嬌も振りまかず、歌うことにだけ集中しているようでした。それでいて客席を沸かせるんです。とてもエモーショナルな歌でした。

ケイコさんは、2001年に日産ステージアのCMでクイーンの「ウィ・ウィル・ロック・ユー」をカヴァー、話題になりましたね。そのほかにも、山口百恵さんやマイケル・ジャクソン氏の曲をカヴァーするなど、一箇所にとどまらない意欲的な活動を続けています。

機会があればもう一度生の姿に触れてみたいシンガーのひとりです。

◆ケイコ・リー ライヴ1999

■歌

ケイコ・リー

■リリース

2000年3月23日

■プロデュース

渡辺康蔵

■レコーディング・エンジニア

鈴木ヨシヒロ

塩月博之⑪

■録音

①②③⑧⑩1999年11月4日 (名古屋テレピア・ホール)

④⑤⑥⑦⑨1999年12月14日 (東京銀座ソミド・ホール)

⑪ (東京 ソニー・ミュージック・スタジオ)

■収録曲

① イフ・イッツ・ラヴ/If It's Love (D. Worth, K. Lee)

② カム・レイン・オア・カム・シャイン/Come Rain Or Come Shine (H. Arlen, J. Mercer)

③ タイム・アフター・タイム/Time After Time (S. Cahn, J. Styne)

④ マイ・ラヴ/My Love (L. McCartney, P. McCartney)

⑤ デイ・ドリーム/Day Dream (D. Ellington, J. Latouche, B. Strayhorn)

⑥ ラヴァー・マン/Lover Man (J. Davis, R."Ram"Ramirez, J. Sherman)

⑦ サマータイム/Summertime (D. Heyward, G. Gershwin)

⑧ アイ・ウィル・ウェイト・フォー・ユー/I'll Wait For You (M. Legrand, J. Demy)

⑨ アフロ・ブルー/Afro Blue (M. Santamaria)

⑩ ラヴァー・カム・バック・トゥ・ミー/Lover Come Back To Me (S. Romberg, O. HammersteinⅡ)

⑪ イマジン/Imagine (studio short version) (J. Lennon)

■録音メンバー

ケイコ・リー(vocal, piano)

野力奏一(piano, keyboards)

坂井紅介(bass)

渡嘉敷祐一(drums)

吉田次郎(guitar①②③⑧⑩)

スティーヴ・ソーントン/Steve Thornton(percussion①②③⑧⑨⑩)

■レーベル

SME

TOTOというグループは、ウェスト・コーストの腕利きセッション・マンが集まって結成したバンドです。

前評判通りのハイ・テクニカルで隙のないサウンドと、キャッチーなメロディーの中に都会的雰囲気漂う作品の数々で、一躍スター・ダムにのし上がりました。

そんな彼らの最高傑作と言われているのが、「TOTOⅣ~聖なる剣」です。

前作「ターン・バック」のセールスがやや低迷したTOTOですが、このアルバムではさらにモダンで、さらにポップで、しかもパワフルな曲作りに取り組みます。AOR(アダルト・オリエンテッド・ロック。都会的で洗練されたサウンドとポップなメロディーで構築されたロック。)やプログレッシヴ・ロックなどの要素もふんだんに取り入れ、完全にTOTO独自のサウンドに昇華しています。テクニック面、楽曲の良さに加えてサウンド・プロデュースに至るまで質の高さを見せつけました。25年前の作品であるにもかかわらず、今聴いても全く古臭さを感じさせません。

ハイ・クォリティなこのアルバムは当然リスナーにも広く受け入れられ、全米4位の大ヒットにつながります。また、「ロザーナ(全米2位)」「アフリカ(同1位)」の2曲のミリオン・セラーのほか、「メイク・ビリーヴ(同30位)」、「ホールド・ユー・バック(同10位)」「ユア・ラヴ(同73位)」と、計5曲のヒットを生み出しています。

「ロザーナ」はデヴィッド・ペイチがジェフ・ポーカロのガール・フレンドである女優のロザーナ・アークェットに捧げた曲です。デヴィッドは、スタジオに差し入れを持ってきてくれるロザーナを見て創作意欲をかき立てられたんだそうです。

この曲におけるジェフ・ポーカロのドラム・ワークは実に高度でグルーヴィーです。ジェフの叩き出すシャッフル・リズムはアクセントが効いていて、適度な重みと適度な軽やかさが同居しています。時折挿入されるブラス・セクションや中間部のギター・ソロがこれまたカッコいいのです。

「アフリカ」はデヴィッド・ペイチとジェフ・ポーカロによる共作です。広大な大陸、夜のサバンナを連想させる、スケールの大きな曲です。サビの伸びやかなヴォーカルとコーラスが印象的です。余韻の残る終わり方もアルバムの最後を飾るにふさわしいものです。

「メイク・ビリーヴ」は、ノリのよい3連符に乗ったピアノの音色と、ジョン・スミスによるサックスが印象に残ります。

「ホールド・ユー・バック」は、流れるようなストリングスを伴った、AOR色の強い、美しいバラードです。

「ユア・ラヴ」は、ファンキーなベース・ラインが光るお洒落なAORロックです。

その他、軽快なロック・サウンドの「アフレイド・オブ・ラヴ」~アルバム中最もハードな「ラヴァーズ・イン・ザ・ナイト」~スカッとしたロック・ナンバー「ウィ・メイド・イット」、この3曲の流れは緊迫感とノリの良さが前面に出ています。

このアルバムは、雑誌などで「80年代特集」のようなものが企画されれば必ずといっていいほどリスト入りしています。文字通り、80年代を代表するアルバムのひとつだと言っていいでしょう。

卓越したメロディーと高度な演奏技術、とても高い1曲1曲の完成度、全編に流れるリラックス感は素晴らしい。全員腕利きでありながら、それをひけらかすようなプレイは見られず、前に出るところとそうでないところのメリハリがきちんとついたバランスの良さも特筆されるべきだと思います。

そこらあたりが数々のスタジオ・ワークをこなし、音楽というものを熟知した売れっ子セッション・マン集団ならではの音楽性の現れではないでしょうか。

「TOTOⅣ」は、1982年度のグラミー賞ではアルバム・オブ・ジ・イヤー、レコード・オブ・ジ・イヤーなど6部門を制覇するという輝かしい成功を収め、彼らは一躍全米のトップ・バンドの仲間入りを果たしました。

◆TOTO Ⅳ ~聖なる剣/TOTO Ⅳ

■歌・演奏

TOTO

■リリース

1982年4月8日

■プロデュース

TOTO

■収録曲

[side-A]

① ロザーナ/Rosanna (Paich) ☆

② メイク・ビリーヴ/Make Believe (Paich) ☆

③ ホールド・ユー・バック/I Won't Hold You Back (Lukather) ☆

④ グッド・フォー・ユー/Good for You (Kimball, Lukather)

⑤ イッツ・ア・フィーリング/It's a Feeling (S. Porcaro)

[side-B]

⑥ アフレイド・オブ・ラヴ/Afraid of Love (Lukather, Paich, J. Porcaro)

⑦ ラヴァーズ・イン・ザ・ナイト/Lovers in the Night (Paich)

⑧ ウィ・メイド・イット/We Made It (Paich, J. Porcaro)

⑨ ユア・ラヴ/Waiting for Your Love (Kimball, Paich) ☆

⑩ アフリカ/Africa (Paich, J. Porcaro) ☆

☆=シングル・カット

■録音メンバー

[TOTO]

ボビー・キンボール/Bobby Kimball (Lead-vocals①②④⑧⑨⑩, backing-vocals①②④⑥⑦⑧⑨⑩)

スティーヴ・ルカサー/Steve Lukather (guitars, piano④, lead-vocals①③⑥, backing-vocals①②③④⑥⑦⑧⑨⑩)

デヴィッド・ペイチ/David Paich (keyboards, lead-vocals⑦⑩, backing-vocals①②⑤⑥⑦⑧⑨⑩)

スティーヴ・ポーカロ/Steve Porcaro (keyboards, lead-vocals⑤)

デヴィッド・ハンゲイト/David Hungate (bass)

ジェフ・ポーカロ/Jeff Porcaro (drums, percussion)

[additional personnel]

レニー・カストロ/Lenny Castro (congas & percussion①④⑤⑦⑩)

ジョー・ポーカロ/Joe Porcaro (percussion⑤⑩, xylophone⑥, tympani⑦, marimba⑩)

ラルフ・/Ralph Dyck (synthesizer⑦)

ロジャー・リン/Roger Linn (synthesizer-programming④)

ゲイリー・グラント/Gary Grant (trumpet①)

ジェリー・ヘイ/Jerry Hey (trumpet①)

ジム・ホーン/Jim Horn (sax①⑦)

トム・スコット/Tom Scott (sax①⑦)

ジョン・スミス/Jon Smith (sax②)

ジェイムズ・パンコウ/James Pankow (trombone①)

マイク・ポーカロ/Mike Porcaro (cello③⑧)

トム・ケリー/Tom Kelly (backing-vocals①②)

ティモシー・シュミット/Timothy B. Schmit (backing-vocals③④⑩)

■チャート最高位

1982年週間チャート アメリカ(ビルボード)4位、イギリス4位、日本(オリコン)3位

1982年年間チャート アメリカ(ビルボード)41位

1983年年間チャート アメリカ(ビルボード)39位

クラシック系の曲を演奏する機会がありました。

そのとき初めて聞き、初めて弾いた曲が「コン・テ・パルティーロ」と「私を泣かせて下さい」です。

どちらも感動的なメロディーを持っていたので、あっという間に好きになりました。リハーサルでも本番でも、演奏するのが楽しみでした。(もちろん全然イメージどおりには弾けませんでしたが )

)

ちょうどこの2曲を好きになったばかりのころ、レンタル・ショップで何気なく手に取ったCD、それがサラ・ブライトマンとの出会いです。

たまにはクラシカルなものも聴いてみようか、と思いながらクラシックのコーナーを何となく見ていた時に、美形のシンガーのジャケットが目に入ってきたんです。

収録曲を見てみると、「コン・テ・パルティーロ」と「私を泣かせて下さい」の両方に加えて、ぼくの好きなシューベルトの「アヴェ・マリア」や「アルハンブラの想い出」も入っていたので、即座に借りて帰りました。

そのアルバムがサラ・ブライトマンの「クラシックス」です。

ポップスのエッセンスをふりかけたような聴き易いクラシックが、「ネオ・クラシックス」とか「クラシカル・クロスオーヴァー」などと呼ばれていることは知っていたので、「音ネタを増やすつもり」程度の軽い気持ちで借りたのですが、思いもかけず、これが「大当たり」だったんですね。つまり、ツボだったんです。

サラの美しく澄んだハイ・トーン・ヴォイスには、いずまいを正されるような美しさがあり、まるで心が洗われるような気がしました。

音の高低・強弱を自在に操り、いろいろな表情を鮮やかに歌い分けていました。最初から最後まで緊張感が途切れることがありませんでした。

「繊細と官能の極み」というキャッチ・コピーがありましたが、なるほどと思わされます。歌を歌うために生まれてきた、と思える人の音楽に時々出会いますが、彼女もそういう類のひとではないでしょうか。

収録されている曲にはテレビやCM、映画などで耳にしたことのある曲が多く、それも聴き易かった理由のひとつでしょう。また最近では、ウェディング・ミュージックとして使われている例も多いようですね。

「アヴェ・マリア」や「アルハンブラの想い出」を始め「エニィタイム・エニィウェア(アルビノーニのアダージョ)」、「夜の踊り(ショパン作・別れの曲)」などはよく知られた曲ですし、「ネッスン・ドルマ(誰も寝てはならぬ)」は、トリノ五輪で金メダルを獲得した荒川静香さんの演技の時に聴かれた曲と同じものです。また、「私を泣かせて下さい(ラッシャー・キオ・ピアンガ)」、「タイム・トゥ・セイ・グッドバイ(コン・テ・パルティーロ)」のほかにも「私のお父さん」は実際にある結婚式で演奏したことがあって、好きになっていた曲だったんです。

サラ・ブライトマンというシンガーのバイオを見てみると、1960年イングランド・ハートフォードシャー州生まれ、13歳の時にステージ・デビュー。ミュージカルやオペラなど、ポピュラーからクラシックまで幅広く歌う、とあります。1996年にはアンドレア・ボチェッリに「タイム・トゥ・セイ・グッドバイ」をデュエットすることを申し出て、録音したシングルが全世界で1500万枚という驚異的なセールスを記録しました。以後この曲はサラの代名詞的存在として知れ渡っています。

このアルバムの中でもとくに好きなのは、「私を泣かせて下さい」「タイム・トゥ・セイ・グッドバイ」です。ひとつひとつの音符、言葉に意思を込めて、とても丁寧に歌い上げています。とくに「タイム・トゥ~」は途中転調してからの盛り上がり方がとってもドラマティック。思わず何度も繰り返して聴いてしまいました。

凛とした品性が実に心地よく、安心して音に身を委ねることができますね。違和感なく「世界で最も美しい歌声」を堪能しました。

録音だけしておいて、時間のある時にゆっくり聴こう、と軽い気持ちで借りたCDでしたが、最初から全編聴き入ってしまった一枚でした。

もちろんあとでCDショップに行き、ちゃんと購入しましたよ。

◆アヴェ・マリア ~サラ・ブライトマン・クラシックス~ /Classics

■リリース

2001年11月20日(アメリカ)

■歌

サラ・ブライトマン/Sarah Brightman

■プロデュース

フランク・ピーターソン/Frank Peterson

■収録曲

01 アヴェ・マリア/Ave Maria (Schubert)

02 私を泣かせて下さい/Lascia Ch'io Pianga (Handel)

03 ウインターライト/Winterlight (Preisner, Kaz, Ronstadt)

04 エニィタイム・エニィウェア(ライヴ・ヴァージョン)/Anytime, Anywhere (Albinoni - Ferraù)

05 アルハンブラの想い出/Alhambra (Tarréga - Pirs)

06 さようなら、ふるさとの家よ ~歌劇『ワリー』 第1幕より (未発表ヴァージョン)/La Wally (Catalani)

07 夜の踊り/Dans La Nuit (Chopin)

08 セレナーデ/ここは素晴らしい場所/Serenade/How Fair This Place (Peterson - Soltau / Rachmaninov)

09 私のお父さん ~歌劇『ジャンニ・スキッキ』より(新ヴァージョン)/O Mio Babbino Caro (Puccini)

10 ラ・ルーナ/La Luna (Dvorák - Ferraù)

11 ピエ・イエス/Pie Jesu (A.L. Webber)

12 フィリオ・ペルドゥート/Figlio Perduto (Beethoven - Ferraù)

13 ネッスン・ドルマ(誰も寝てはならぬ)(新ヴァージョン)/Nessun Dorma (Puccini)

14 バイレロ/Bailero (Traditional)

15 タイム・トゥ・セイ・グッバイ(ソロ・ヴァージョン)/Time To Say Goodbye - solo version (Sartori - Quarantotto)

16 あたりは沈黙に閉ざされ ~歌劇『ランメルムーアのルチア』より(ライヴ・ヴァージョン)/Regnava Nel Silenzio(Live in Europe) (Donizetti)

■チャート最高位

2001年週間チャート アメリカ(ビルボード)66位、ビルボード・クラシック・アルバム・チャート2位、日本(オリコン)29位 『タイム・トゥ・セイ・グッバイ』 サラブライトマン & アンドレア・ボチェッリ

『タイム・トゥ・セイ・グッバイ』 サラブライトマン & アンドレア・ボチェッリ

今日はとってもよく晴れた、気分のよい一日でした。

秋の青空を見上げると吸い込まれそうになるくらい気持ちが良いですよね。

そういえば「ブルー・スカイ」という曲がありました。

ひとつはジャズのスタンダード、もうひとつはチューリップのヒット曲、そしてエレクトリック・ライト・オーケストラ(以下E.L.O.)の「ミスター・ブルー・スカイ」です。

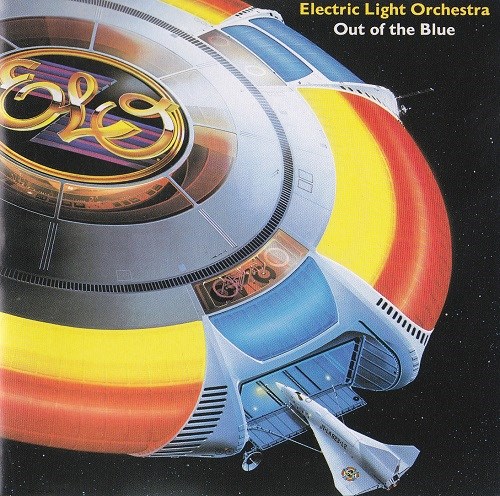

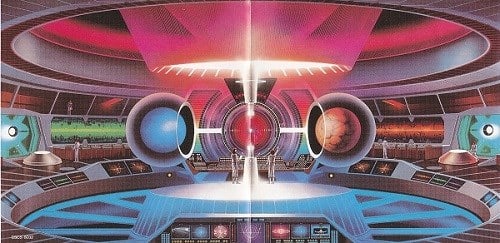

その「ミスター・ブルー・スカイ」が収録されているのが、E.L.O.の7作目(ベスト・アルバムを除く)のアルバム、「アウト・オブ・ザ・ブルー」です。

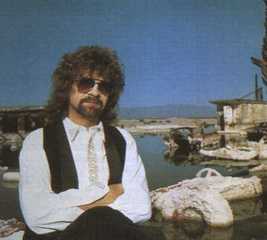

「アウト・オブ・ザ・ブルー」はロックやポップスのエッセンスとストリングスが見事に融合した傑作だと思います。

このアルバムは予約だけで400万セットを超え、全米チャート、全英チャートとも4位を記録したE.L.O.最大のヒット作です。この中から「ターン・トゥ・ストーン」(全米13位、全英18位)、「スウィート・トーキン・ウーマン」(全米17位、全英6位)、「ミスター・ブルー・スカイ」(全米35位、全英6位)、哀愁の果て(全米75位)、ワイルド・ウェスト・ヒーロー(全英6位)の5曲のヒットを生み出しています。

とても親しみやすいメロディ、ぬくもりのあるストリングス・アンサンブル、効果的に使われるキーボード群、幾重にも折り重なった分厚いファルセット・コーラス、躍動感のあるリズムなどがサウンドの特徴で、その壮大な音楽性は、レコードの帯にもある通りまさに「スペース・ロック・ドリーム」です。

長岡秀星の作である宇宙船のイラスト・ジャケットもそのイメージを作り出すことに貢献しているかもしれません。しかし、それは無機質な冷たいものではなく、人間の体温が感じられるやわらかくて優しいものだと言えるでしょう。

このアルバムをE.L.O.の最高傑作に推す声も多いです。

1曲目に収録されている「ターン・トゥ・ストーン」は、心地よくはじけたこのアルバム最高の曲だと思います。「スウィート・トーキン・ウーマン」はノスタルジックな雰囲気のポップスです。今日の天気そのものの歌詞を持つ「ミスター・ブルー・スカイ」の軽快さも楽しい。

以下、派手なソロこそありませんが、やや哀愁を帯びた甘くて絶妙なメロディーが目白押しです。とくに「雨の日のコンチェルト」と題されたコンセプト・サイド(10~13曲目)の出来栄えは、かのビートルズの「アビイ・ロード」B面に匹敵する、という評価もあるほどです。

E.L.O.のメロディー・メイカー、ジェフ・リン

前作「オーロラの救世主」あたりから、次作の「ディスカヴァリー」までがE.L.O.の全盛期でしょう。リーダーであるジェフ・リンのポップ・センスが全開です。そのうえアレンジャー、プロデューサーとしての才能も花開いた感があります。

ジェフが見せてくれるE.L.O.ワールドは1曲1曲がとてもポップで、思わず口ずさみたくなるようなメロディーのオン・パレード。楽しさ満点のラインナップです。このアルバムは「E.L.O.スタイルの音楽がたどり着いた最高到達点」で、まさに「スーパー・ポップ・ミュージック」だと言えるでしょう。

◆アウト・オブ・ザ・ブルー/Out Of The Blue

■リリース

1977年10月3日 (日本=1977年11月)

■歌・演奏

エレクトリック・ライト・オーケストラ/Electric Light Orchestra

■プロデュース

ジェフ・リン/Jeff Lynne

■録音メンバー

【エレクトリック・ライト・オーケストラ/Electric Light Orchestra】

ジェフ・リン/Jeff Lynne (vocals, guitars, electric-piano, synthesizer, percussion)

リチャード・タンディ/Richard Tandy (acoustic-piano, electric-piano, synthesizers, mellotron, clavinet, guitar)

ケリー・グロウカット/Kelly Groucutt (bass, percussion, vocals)

ベヴ・ベヴァン/Bev Bevan (drums, precussions, vocals)

ミック・カミンスキー/Mik Kaminski (violin)

メルヴィン・ゲイル/Melvyn Gale (cello)

ヒュー・マクドウェル/Hugh McDowell (cello)

■収録曲

A01 ターン・トゥ・ストーン/Turn to Stone ☆

02 哀愁の果て/It's Over ☆

03 スウィート・トーキン・ウーマン/Sweet Talkin' Woman ☆

04 国境の彼方/Across The Border

05 ナイト・イン・ザ・シティ/Night in The City

B06 スターライト/Starlight

07 ジャングル/Jungle

08 ビリーヴ・ミー・ナウ/Believe Me Now

09 ステッピン・アウト/Steppin' Out

C -雨の日のコンチェルト-/ -Concerto for a Rainy Day-

10 雨にうたれて/Standin' in The Rain

11 ビッグ・ウィールズ/Big Wheels

12 サマー・アンド・ライトニング/Summer And Lightning

13 ミスター・ブルー・スカイ/Mr. Blue Sky ☆

D14 スウィート・イズ・ザ・ナイト/Sweet Is The Night

15 ザ・ホエール/The Whale

16 バーミンガム・ブルース/Birmingham Blues

17 ワイルド・ウェスト・ヒーロー/Wild West Hero ☆

※全作詞作曲 ジェフ・リン/Jeff Lynne ☆=シングル・カット

■チャート最高位

1978年週間チャート アメリカ(ビルボード)4位、イギリス4位、日本(オリコン)32位

1978年年間チャート アメリカ(ビルボード)18位、イギリス7位

昨日の曇天とは打って変わって、今日は秋の光が降り注ぐ、気持ちの良い日でした。

近くの家電量販店&書店に行って、切れている蛍光灯の替わりを買った後、店内にあるCDコーナーを物色してみました。最近のこのCDコーナーはジャズ系が極端に少なくなり、ぼくとしては少々不満なんですが、目ぼしいものに当たることを期待して、CD棚を順番に見てゆきました。

そこで今日、目についたのが、このスティーヴィー・ワンダーの2枚組ベスト・アルバム「The Definitive Collection」です。

家に帰ってからさっそく取り出して、プレイヤーのトレイに乗せました。1曲目の「サンシャイン」の音が気持ちよく部屋の中に響きわたります。

ライナー・ノートを見てみると、他には「可愛いアイシャ」「マイ・シェリー・アモール」「愛するデューク」「回想」「オーヴァージョイド」「心の愛」「レイトリー」「迷信」「アップタイト」「エボニー・アンド・アイボリー」「フィンガーティップス」「パートタイム・ラヴァー」など、主だったヒット曲の数々が網羅されていました。

スティーヴィーのアルバムは、彼の数多い作品のうちのほんの数枚を持っているだけなので、このベスト・アルバムは重宝しそうです。

スティーヴィーの作品は、とても色彩豊かで、陽光が射すような輝きがあると思います。

彼は生まれて間もなく失明したのですが、「色」や「光」「風景」の概念のない状態でこのような歌詞・曲を書き上げられるのは、巷間言われているように、まさに持って生まれた豊かな才能の成せるわざだという気がします。

いわゆるソウル・ミュージックの枠には収まりきらないスケールの大きな曲が多く、ポップな面とブラック・フィーリングが見事に溶け合っていると言えるでしょう。

スティーヴィーは、ひとりでほとんどの楽器をこなすマルチ・プレイヤーでもあります。また、いち早くムーグ・シンセサイザーに興味を持ったことからも分かるように、進取の気性にも富んでいます。そのシンセサイザーを操って作り上げる音は、曲の雰囲気にごく自然に溶け込んでいます。このあたりからもスティーヴィーのセンスの良さが窺えますね。

また、甘さと太さを兼ね備えた温かい歌声に心安らぐ人も多いのではないでしょうか。

スティーヴィーは11歳の時にモータウンと契約、12歳でデビューしています。

13歳の時には、リリースした「フィンガー・ティップス」が大ヒットし、全米No.1に輝く早熟ぶりを発揮、「天才少年」と騒がれました。

俗に「十で天才、十五で秀才、はたち過ぎればただの人」などと言われますが、スティーヴィーにはそんな俗言は無縁です。彼の活躍は20歳を過ぎてからいっそう拍車がかかります。もう40年も第一線で活躍し続けているのですが、それは並大抵のことではなかったでしょう。

スティーヴィーの曲をカヴァーするミュージシャンもたいへん多いです。

しかも、カヴァーされるのは1曲や2曲じゃないんですね。

ぼくがステージで演奏した経験がある曲を数えただけでも両手の指では足らないくらいです。これだけ多くのミュージシャンに愛されるミュージシャンもそうそういないと思います。

またCMにもよく使われていますね。

最近の主だったところをあげても、「可愛いアイシャ」「愛するデューク」「オーヴァージョイド」「心の愛」「フィール・ザ・ファイア」「ステイ・ゴールド」など、とてもたくさんあります。

スティーヴィーは、作品の質に関してはとても厳しく、ひとつのアルバムには収録予定曲の約10倍の曲が作られ、そこから絞り込んでゆくそうです。そのため、これまでにおクラ入りとなった曲は数千曲にものぼると言われています。

妥協を許さないスティーヴィーに作曲を依頼すると、1曲なんと10億円かかるそうですよ。(ほんとだったらペイするのがたいへんそうですね )

)

◆ベスト・コレクション/The Definitive Collection

■歌・演奏

スティーヴィー・ワンダー/Stevie Wonder

■リリース

2002年10月21日(イギリス)

■録音

1962年~1998年、2003年

■プロデュース

ハンク・コスビー、スティーヴィー・ワンダー、クラレンス・ポール/Hank Cosby, Stevie Wonder, Clarence Paul

■収録曲

[CD 1]

① サンシャイン/You Are The Sunshine Of My Life (Stevie Wonder)

② イズント・シー・ラヴリー(可愛いアイシャ)/Isn't She Lovely (Stevie Wonder)

③ マイ・シェリー・アモール/My Cherie Amour (Henry Cosby, Stevie Wonder, Sylvia Moy)

④ 愛するデューク/Sir Duke (Stevie Wonder)

⑤ 回想/I Wish (Stevie Wonder)

⑥ 愛してくれるなら(真実の愛)/ (Stevie Wonder, Syreeta Wright)

⑦ 永遠の誓い/As (Stevie Wonder)

⑧ オーヴァージョイド/Overjoyed (Stevie Wonder)

⑨ 楽園の彼方へ/Pastime Paradise (Stevie Wonder)

⑩ レゲ・ウーマン/Boogie On Reggae Woman (Stevie Wonder)

⑪ 涙をとどけて/Signed, Sealed, Delivered I'm Yours (Lee Garrett, Lulu Hardaway, Stevie Wonder, Syreeta Wright)

⑫ イエスター・ミー/Yester-Me, Yester-You, Yesterday (Bryan Wells, Ron Miller)

⑬ 愛するあの娘に/I Was Made To Love Her (Henry Cosby, Lulu Hardaway, Sylvia Moy, Stevie Wonder)

⑭ 太陽のあたる場所/A Place In The Sun (Bryan Wells, Ron Miller)

⑮ いつわり/He's Misstra Know-It-All (Stevie Wonder)

⑯ 愛を贈れば/Send One Your Love (Stevie Wonder)

⑰ 疑惑/I Ain't Gonna Stand For It (Stevie Wonder)

⑱ 汚れた街/Living For The City (Stevie Wonder)

⑲ 心の愛/I Just Called To Say I Love You (Stevie Wonder)

⑳ パートタイム・ラヴァー/Part-Time Lover (Stevie Wonder)

[CD 2]

① 迷信/Superstition (Stevie Wonder)

② ハイアー・グラウンド/Higher Ground (Stevie Wonder)

③ マスター・ブラスター/Master Blaster (Jammin') (Stevie Wonder)

④ フォー・ワンス・イン・マイ・ライフ/For Once In My Life (Orlando Murden, Ron Miller)

⑤ 夢の中の君/Never Had A Dream Come True (Henry Cosby, Stevie Wonder, Sylvia Moy)

⑥ 恋を抱きしめよう/We Can Work It Out (John Lennon, Paul McCartney)

⑦ アップタイト/Uptight (Everything's Alright) (Sylvia Moy, Henry Cosby, Stevie Wonder)

⑧ 風に吹かれて/Blowin' In The Wind (Bob Dylan)

⑨ 悪夢/You Haven't Done Nothin' (Stevie Wonder)

⑩ エボニー・アンド・アイボリー/Ebony & Ivory (Stevie Wonder)

⑪ フォー・ユア・ラヴ/For Your Love (Stevie Wonder)

⑫ フィンガーティップス/Fingertips (Parts 1 & 2) (Clarence Paul, Henry Cosby)

⑬ アイム・ワンダリング/I'm Wondering (Henry Cosby, Stevie Wonder, Sylvia Moy)

⑭ アイ・ドント・ノウ・ホワイ/I Don't Know Why (I Love You) (Don Hunter, Lulu Hardaway, Paul Riser, Stevie Wonder)

⑮ ヘヴン・ヘルプ・アス・オール/Heaven Help Us All (Ron Miller)

⑯ レイトリー/Lately (Stevie Wonder)

⑰ ドゥ・アイ・ドゥ/Do I Do (Stevie Wonder)

⑱ ハッピー・バースデイ/Happy Birthday (Stevie Wonder)

⑲ フィール・ザ・ファイア/To Feel The Fire (Stevie Wonder)

■チャート最高位

2002年週間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)35位

2003年週間アルバム・チャート 日本(オリコン)9位

スウィートというバンド、今ではその名も忘れられがちですが、1970年代のイギリスではかなりの人気を博していました。日本でも70年代の中盤に「フォックス・オン・ザ・ラン」と「アクション」が立て続けにヒットし、一時はあのクィーンのライバルと目されたこともあったようです。編成も同じだし、ルックスも悪くないですから、女性ファンも多かったことでしょう。

このアルバムは当時、タイトル通りスウィートのライヴ・パフォーマンスを収めたものと、ベスト・セレクションを収めたものの2枚組LPとして発表されたものです。CDではシングル・アルバムとなり、最初の7曲がライヴ、残りの10曲がベストとなっています。

スウィートはグラム・ロック・バントとか、バブルガム・サウンドなどと見られたり、その容姿からアイドル・バンドのように思われたりしがちですが、実際に彼らのライヴを聴いてみるとエネルギッシュで小気味のよいハード・ロックを演奏しています。それぞれのテクニックもかなりあるようで、サウンドに隙がありません。ヴォーカルのブライアンは安定した歌唱力を持っているし、ギターのアンディ・スコットはバッキングにソロにと八面六臂の活躍ぶりです。ベースのスティーヴ・プリーストは目立ちはしないものの、しっかり低音部分でサウンドを支えつつ、時には自由に動いてサウンドに彩りをつけています。そしてミック・タッカーのドラミングですが、「70年代で最も過小評価されているドラマーのひとり」とも言われる卓越したもので、パワー、テクニック、グルーブ感、どれをとっても申し分なしです。

1970年代半ばに発表した「フォックス・オン・ザ・ラン」と「アクション」では、親しみ易いメロディーなどポップな要素を持たせながら、ヘヴィでスリリングなロック・サウンドを展開していて、日本でもかなりのヒットを記録しました。

シングル「フォックス・オン・ザ・ラン」のジャケットには「ヘヴィ・メタル」という言葉が載っていたような記憶があります。今のヘヴィ・メタル・バンドからすればスウィートのサウンドはややおとなしい感じもありますが、この「ライヴ・アンド・ベスト」のライヴ部分を聴いてみると、その頃では充分ヘヴィ&ハードなサウンドで鳴らしていたのがわかりますね。

また「アクション」はのちにデフ・レパードによってカヴァーされています。スウィートのヴァージョンを踏襲したアレンジですが、さらにパワー・アップしています。

ベスト・トラックを収めた8~17曲目のラインナップを見ると、「フォックス~」「アクション」を始めとして、「ボールルーム・ブリッツ」「ソリッド・ゴールド・ブラス」「ザ・シックスティーンズ」「ブロックバスター」などのヒット曲が収められています。でも、「ファニー・ファニー」「コ・コ」「ポパ・ジョー」「リトル・ウィリー」「ウィグ・ワム・バム」「ティーンエイジ・ラムペイジ」などの彼らの初期の一連の作品が漏れているのが惜しまれます。

ただ、そういった初期のスウィートの作品はニッキー・チンとマイク・チャップマンというソング・ライター・チーム(他にもスージー・クアトロなどに作品を提供しています)が手掛けたもので、おそらくはティーン・エイジャーをターゲットにしていたようです。しかし、スウィートの面々が彼らの手を離れて自作曲で勝負するようになってから、アイドル・バンドなどという彼らにとっては不本意なレッテルを自らの手で剥がし、正統派ハード・ロック・バンドへ脱皮することに成功したと言えるでしょう。

◆ライヴ・アンド・ベスト/Anthology

■歌・演奏

スウィート/Sweet

■リリース

1976年5月20日 (日本)

1975年11月(イギリス:オリジナル・タイトルは『Strung Up』)

■プロデュース

スウィート/Sweet

■収録曲

① ヘルレイザー/Hellraiser (Nicky Chinn, Mike Chapman)

② バーニング/サムワン・エルス・ウィル/Burning/Someone Else Will (Brian Connolly, Andy Scott, Steve Priest, Mick Tucker)

③ ロックン・ロール・ディスグレイス/Rock 'n' Roll Disgrace(Brian Connolly, Andy Scott, Steve Priest, Mick Tucker)

④ 恋の大募集/Need a Lot of Lovin' (Brian Connolly, Andy Scott, Steve Priest, Mick Tucker)

⑤ ロング・オールライト/Done Me Wrong Alright (Brian Connolly, Andy Scott, Steve Priest, Mick Tucker)

⑥ 愛してくれていいんだよ/You're Not Wrong for Lovin' Me (Brian Connolly, Andy Scott, Steve Priest, Mick Tucker)

⑦ 黄金の腕を持った男/The Man with the Golden Arm (Elmer Bernstein, Sylvia Fine)

⑧ アクション/Action (Brian Connolly, Andy Scott, Steve Priest, Mick Tucker)

⑨ フォックス・オン・ザ・ラン/Fox on the Run (Brian Connolly, Andy Scott, Steve Priest, Mick Tucker)

⑩ セット・ミー・フリー/Set Me Free (Andy Scott)

⑪ ミス・ディミーナ/Miss Demeanour (Brian Connolly, Andy Scott, Steve Priest, Mick Tucker)

⑫ ロックン・ロールに恋狂い/Ballroom Blitz (Nicky Chinn, Mike Chapman)

⑬ バーン・オン・ザ・フレイム/Burn on the Flame (Brian Connolly, Andy Scott, Steve Priest, Mick Tucker)

⑭ ソリッド・ゴールド・ブラス/Solid Gold Brass (Brian Connolly, Andy Scott, Steve Priest, Mick Tucker)

⑮ 初恋の16才/The Six Teens (Nicky Chinn, Mike Chapman)

⑯ アイ・ワナ・ビー・コミッテッド/I Wanna Be Committed (Nicky Chinn, Mike Chapman)

⑰ ブロックバスター/Blockbuster (Nicky Chinn, Mike Chapman)

※①~⑧=Live Album(1973.12.21 Live at Rainbow Theatre, London) ⑨~⑰=Studio Album(Compilation Album)

■録音メンバー

ブライアン・コノリー/Brian Connolly(lead-vocals)

アンディ・スコット/Andy Scott(guitars, keyboards, synthesizers, backing-vocals, lead-vocals)

スティーヴ・プリースト/Steve Priest(bass, backing-vocals, lead-vocals)

ミック・タッカー/Mick Tucker (drums, percussion, backing-vocals, lead-vocals)

■チャート最高位

1975年週間アルバム・チャート イギリス9位

もう9年も前のことです。9月のある夜のこと、知り合いから一本の電話がかかってきました。

「MINAGIさん、お願い! エレクトリック・ベースで構わないから今すぐ楽器を貸してください!」

よくよく事情を聞いてみると、その夜行われる予定のケイコ・リー&近藤房之助のライヴでバックを務めるベーシストさんが、機材のトラブルでウッド・ベースが使えなくなった、というのです。それで急遽ぼくのところに知り合いを通じて主催者側から連絡があったわけですが、そのベーシストというのが、金澤英明さんだったのです。

時計を見ると、開演予定まで30分ほどしかありません。ふたつ返事でOKして、慌てて楽器を車に積み込んで家を飛び出しました。

ギリギリで会場に着くや、すぐに楽器のチェック。いそいでセッティングをして、あわただしく開演です。その夜のライヴは主催者のご好意で一番前の席で見させて頂きました。それだけでもラッキーなのに、終演後、金澤氏は「ぼくのCDで良かったら、お礼代わりに貰ってくれないかな」と申し出て下さったのです。もちろん大喜びでそのお礼を受け取りました。そのCDというのが「ベース・パースペクティヴ」だったんです。

「Perspective」とは「遠近法」とか「釣り合い」「正しい見方」といった意味です。

いろんな角度でベースを聴いてみよう、みたいなニュアンスだと思うんですが、このアルバムはデュオ(ドラム、ヴォーカル、ピアノ&ヴォーカル、トランペット)が9曲中5曲、トリオ(ドラムス&トロンボーン、ヴォーカル&ギター)が2曲、ベース・ソロが1曲、ストリングスとの競演が1曲と、たいへんユニークでバラエティに富んだ編成が成されています。

主にデュオでの演奏なのですが、全くサウンドが寂しくないんですね。木のきしみまで感じられるような太くてまろやかな音色、コード感を充分に出した力強いウォーキング・ベース、イマジネイション豊かなソロ。まさに「これがウッドベースだ」といった感じの、魅力あふれる演奏だと思いました。

空間が広いぶん、奏者は(音数ではなく)自分の存在感を倍にも3倍にも広げなければならないのですが、共演者もさすがに日本のジャズ界を代表する面々だけあって、ふたり、ないしは3人の編成でも充分中味の濃い音を聴かせてくれます。

東原力哉氏(drs)とのセッションでは、シャッフルのリズムで、ハード・ロックも顔負けの力強い演奏を繰り広げています。中本マリさん(vo)とのセッションでは、お互いがお互いを支え合って、ゆるぎないサウンドを出しています。

日野皓正氏(tp)とのデュオでは、日野氏の楽想を把握したうえで、緊張感みなぎる日野氏の演奏をより深く刺激している感じです。

ケイコ・リーさん(vo&pf)との共演では、歌もさることながら、よくスウィングするピアノと金澤氏との絡みが楽しい。絶妙な間が心地良いのです。

近藤房之助氏とのコラボレーションではソウルフルな歌と、それをさらに生かすベース・プレイが堪能できます。

とにかく金澤氏の出す音は、温かくて、ふくよかで、ミュージシャンから見れば実に頼りがいがあると言えるでしょう。何よりも、よくジャズ、いや、音楽というものを知っているのではないかと思います。だから並み居る個性的なミュージシャンとコラボレイトしても音が「負けない」で、相手の音と響き合うことができるのでしょう。

金澤氏は、現在「日野皓正クィンテット」の重鎮として活躍する一方、コンテンポラリーなピアノ・トリオ「コジカナツル」でも人気を博しています。その他、さまざまなセッションをこなしているほか、アレンジャーとしても高い評価を得ています。

◆ベース・パースペクティヴ/Bass Perspective

■演奏

金澤英明 (bass)

■リリース

1996年10月23日

■レコーディング

1996年8月20日、8月28日 (東京 キング・レコード#1スタジオ)

■プロデュース

中尾洋一

■レコーディング・エンジニア

辻裕行

■収録曲

① センバ・シャッフル/Semba Shuffle (金澤英明)w/東原力哉

② アイ・レット・ア・ソング・ゴー・アウト・オブ・マイ・ハート/I Let A Song Go Out Of My Heart (D. Ellington, I. Mills , H. Nemo)w/中本マリ

③ ムーンライト・レビュー/Moonlight Review (金澤英明)w/向井滋春&東原力哉

④ サムタイムス・アイム・ハッピー/Sometimes I'm Happy (V. Youmans, I. Caesar, C. Grey)w/ケイコ・リー

⑤ 慕情/Love Is A Many-Splendored Thing (P.F. Webster, S. Fain)w/日野皓正

⑥ アイム・イン・ラヴ/I7m In Love (Bobby Womack)w/近藤房之助

⑦ ホワット・ア・ワンダフル・ワールド (G.D. Weiss, G. Douglas)w/中本マリ&近藤房之助

⑧ イントロダクション・オブ・ウェイ・バック・ホエン/Introduction Of Way Back When (Rachmaninov) ベース・ソロ

⑨ ウェイ・バック・ホエン/Way Back When (Rachmaninov)w/ストリングス

■録音メンバー

金澤英明 (bass, piccolo-bass⑥⑦)

日野皓正 (trumpet⑤)

向井滋春 (trombone③)

東原力哉 (drums①③)

中本マリ (vocal②⑦)

ケイコ・リー (vocal, & piano④)

近藤房之助 (vocal & guitar⑥⑦)

藤原真 (violin⑨)

松原第介 (viola⑨)

大塚正昭 (cello⑨)

ジュピター・ストリングス⑨

中島政雄 (指揮⑨)

■レーベル

Paddle Wheel