【Live Information】

ユーライア・ヒープ。

1970年のデビュー(結成は1969年)以来、半世紀以上のキャリアを誇るイングランドのハード・ロック・バンドです。

1980年代半ばまではメンバー・チェンジがひんぱんに繰り返されていて、かつて在籍したミュージシャンの数は20人以上にのぼります。

これだけ長い歴史があるなかで、彼らの黄金時代を1970年代前半だとする声は未だに大きいようです。

その中でも、デヴィッド・バイロン(vocal)、ミック・ボックス(guitar)、ケン・ヘンズレー(keyboard, guitar)、ゲイリー・セイン(bass)、リー・カースレイク(drums)というラインナップを擁していた時期(1972年~1975年)がぼくは一番好きですね。

毎年のようにメンバー・チェンジを行っていた1970年代のユーライア・ヒープにあって、このラインナップが最も安定していました。

そのユーライア・ヒープの曲の中でぼくが一番好きなのは、「七月の朝」(1971年)です。

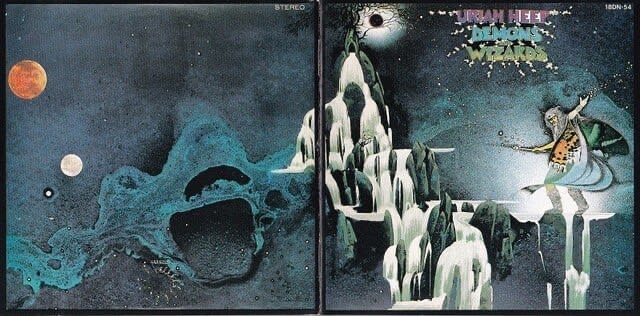

そしてぼくがもっとも聴いたユーライア・ヒープのアルバムは、『対自核』(1971年)、『悪魔と魔法使い』(1972年)、『魔の饗宴』(1972年)の3枚です。

『悪魔と魔法使い』は、ヒープの通算4枚目のアルバムです。

このアルバムからベースがゲイリー・セインに、ドラムスがリー・カースレイクに替わり、黄金期のラインナップが完成しました。

前作『対自核』が日本でチャート5位にまで上る大ヒットを記録、イギリスでもチャート39位まで上昇しましたが、アメリカでは93位を記録したに過ぎませんでした。

しかし『悪魔と魔法使い』では、アメリカにおいてバンド史上最高の23位、イギリスでも20位を記録したほか、フィンランドで1位、ドイツとノルウェイで5位、スウェーデンで8位など、ヨーロッパ、とくに北欧で大ヒットを記録して、名実ともに人気バンドとして認知されるようになりました。

ヒープ・サウンドの個性といえば、デヴィッド・バイロンのハイ・トーン・ヴォーカル、音を歪ませたヘヴィなオルガン、クラシカルなコーラス・ワーク、ワウワウを多用するミック・ボックスのギター・サウンド、抒情的なメロディ、などがすぐ頭に浮かびますが、それは『悪魔と魔法使い』の中で随所に現れています。

派手なアドリブ・ソロこそあまり出てきませんが、しっかりと結びつき溶け合った5つの個性が、確固たるヒープ・サウンドを形成しています。

アルバムのオープニングは①「魔法使い」。

アコースティック・ギターを大胆に使ったイントロにはちょっと意表をつかれた気がしました。日の出の勢いのハード・ロック・バンドがリリースしたニュー・アルバムの1曲目にしては、意欲的というか挑戦的ですが、中盤以降になるといつものヘヴィーなヒープ・サウンドが現れてきます。

この曲はケン・ヘンズレーとマーク・クラークの共作です。

マーク・クラークとは元コロシアム、のちレインボウ等に在籍したベーシストで、セインの前任だったベーシストです。このアルバムではこの曲のレコーディングにのみ参加しています。

③の「安息の日々」は、まさにヒープの本領発揮。ノイジーなミック・ボックスのギターに加えて、セインとカースレイクのリズム・セクションが繰り出すドライブ感は快感そのもの。この曲はシングル・カットされ、ビルボードで39位を記録していますが、これはバンド史上唯一の全米トップ40シングルです。

ぼくとしては⑤「連帯」がとても好きなのです。

スケールの大きさが感じられるメロディアスなバラードで、オルガンとコーラス・ワークの使い方がとても美しい。スライド・ギターのソロとピアノによるクライマックスはなんともドラマチックで、感動的ですらあります。

⑨は「呪文」は、①⑤に通ずる要素が多く、場面展開が起伏に富んでいて、プログレッシヴ・ロックの香りが濃い大曲です。

1972~73年頃のハード・ロック界といえば、ブリティッシュ・ロック勢に圧倒的な活気がありました。

レッド・ツェッペリン、ディープ・パープル、ブラック・サバスをはじめ、それに続くナザレス、ステイタス・クォー、クイーン、スウィートなど、新旧のバンドが活躍しており、まさに百花繚乱の趣がありました。

その中でユーライア・ヒープは、オルガンとコーラスを多用したサウンドとメロディアスな曲調で独自の「ユーライア・ヒープ・サウンド」を確立させました。

曲調といえば、このアルバムには一貫してブリティッシュ・ロックらしい仄かな暗さやクラシカルな雰囲気が一漂っており、その中にプログレッシヴ・ロック的な展開も見られます。これは曲作りの支柱であるケン・ヘンズレーの存在の大きさの現われでもあり、ヒープの個性のひとつでもあります。

「悪魔と魔法使い」は、その「ユーライア・ヒープらしさ」が十二分に現れているアルバムだと思います。

さらに言えば、1970年代前半のロック・シーンの空気をリアルに伝えてくれる、ロック・アルバムらしいアルバムとも言えるのではないでしょうか。

◆悪魔と魔法使い/Demons and Wizards

■歌・演奏

ユーライア・ヒープ/Uriah Heep

■リリース

1972年5月19日(イギリス)

1972年8月10日(日本)

■録音

1972年3月~4月 ロンドン ランズダウン・スタジオ

■プロデューサー

ジェリー・ブロン/Gerry Bron

■エンジニア

ピーター・ギャレン/Peter Gallen

■レーベル

ブロンズ・レコード/Bronze Record(イギリス)

マーキュリー・レコード/Mercury Record(アメリカ)

■収録曲(シングル=①魔法使い、③安息の日々)

side:A

① 魔法使い/The Wizard(Mark Clarke, Ken Hensley) ☆スイス8位 ドイツ34位

② 時間を旅する人/Traveller in Time(Mick Box, David Byron, Lee Kerslake)

③ 安息の日々/Easy Livin(Ken Hensley) ☆アメリカ39位 ドイツ15位 オランダ5位 デンマーク9位 フィンランド17位

④ 詩人の裁き/Poet's Justice(Mick Box, Ken Hensley, Lee Kerslake)

⑤ 連帯/Circle of Hands(Ken Hensley)

side:B

⑥ 虹の悪魔/Rainbow Demon(Ken Hensley)

⑦ オール・マイ・ライフ/All My Life(Mick Box, David Byron, Lee Kerslake)

⑧ 楽園/Paradise(Ken Hensley)

⑨ 呪文/The Spell(Ken Hensley)

■録音メンバー

☆ユーライア・ヒープ

デヴィッド・バイロン/David Byron(lead-vocals)

ミック・ボックス/Mick Box (guitars)

ケン・ヘンズレー/Ken Hensley(keyboards, guitars, percussions, lead-vocals⑧⑨, backing-vocals)

マーク・クラーク/Mark Clarke (bass①, lead-vocals①)

ゲイリー・セイン/Gary Thain(bass②~⑨)

リー・カースレイク/Lee Kerslake(drums, percussions)

■チャート

1972年週間アルバム・チャート

イギリス20位 アメリカ23位 日本28位

フィンランド1位 ドイツ5位 ノルウェイ5位 デンマーク7位 オーストラリア14位 カナダ22位

1972年年間アルバム・チャート ドイツ34位

【Live Information】

「今」という時代をさまざまな領域で牽引したり発信する人。

「リーダー」とか「アイコン」、いまは「インフルエンサー」などとと呼ばれています。

彼ら彼女らは、テレビやラジオばかりではなく、SNSなどネットを使って大きな影響力を得ていますね。

ぼくが中学~高校のころはラジオの深夜放送の全盛期で、番組のパーソナリティがある意味テレビタレント以上の影響力を持っていました。パーソナリティを務めていたのは放送タレントだけでなく、ミュージシャン、それもフォーク系のミュージシャンが多かったですね。イルカ、中島みゆき、吉田拓郎、そして南こうせつ。

どれだけの人たちがリクエスト曲だけでなく、青春の悩みをハガキに綴ったことでしょう。そしてパーソナリティーたちはそれを番組で読み、共感し、時には一緒に怒り、時には親身に相談に乗ってくれた。だからリスナーにとって、ラジオ・パーソナリティーたちはいわば心の兄貴や姉貴、つまり身近な存在だったんじゃないでしょうか。

中学生くらいになると、ギターを弾き始めるやつらもチラホラ出てきます。

ぼくの住んでいた倉敷市というところは。、地方都市の中でも多くの人口を抱えていたところでしたが、それでもフォークギターを(コードだけであっても)ガシャガシャかき鳴らすことができるのは、学年でほんの数人でした。そしてそんな程度の腕前でもみんなから「スゲー!」と言われ、それがうらやましくも、まぶしくもありました。自分より先にオトナの世界に足を踏み入れているようにも見えましたね。

時代は、ちょうどカセットテープ全盛期。

学校に(もちろん隠れて)ラジカセ(ラジオにカセットテープのデッキが付いているもの)を持ってくる同級生なんかもいました。

もちろん音楽を聴きたいんじゃない。規則を破ってワルぶるのがスリルがあって面白かったんでしょう。(でしょう、なんてひとごとみたいに言ってるぼくだって似たようなものでした )

)

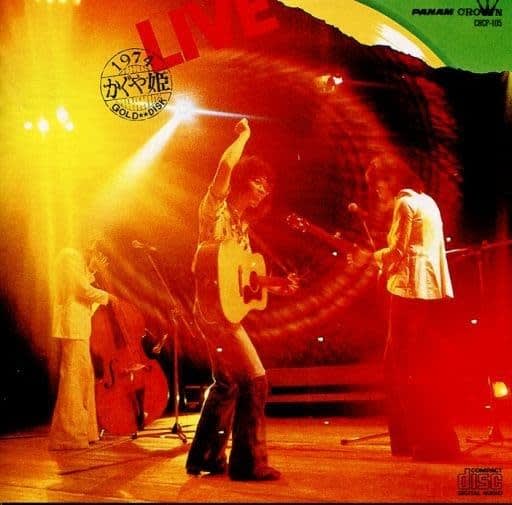

彼が学校に持ち込んだラジカセでよくかけていたのが、「かぐや姫LIVE」。

当時はレコードだけでなく、カセット・テープでも発売されていたんですね。

「神田川」「赤ちょうちん」が大ヒットし、そして「かぐや姫」の南こうせつがラジオ・パーソナリティーとして支持されていたころでした。

いま聴いてみると、ステージと客席の心的距離がとても近く感じられます。

「手の届かない大スターを憧れの目で見つめる」というよりも、「身近なアーティストが」「自分の存在を受け入れてくれそう」という安心感や、彼らの歌への共感でいっぱいなのではないでしょうか。

しゃべりのうまさがまた聴衆の気持ちをオープンにさせるんですね。トーク力は、持って生まれたものもあるでしょうけれど、ラジオで鍛えられた部分もあるかもしれないですね。

身近に感じる、と言えば、演奏を聴いていると、ところどころで「自分もギターを弾いてみよう」と思わせられるんですよね。

「加茂の流れに」の、箏のようなイントロ。

「神田川」のイントロは、シングル・レコードではバイオリンが奏でているのですが、このライブ・アルバムではマンドリンのトレモロ奏法のようにフォーク・ギターで弾いています。これがまた真似したくなるんです。

それから、「あの人の手紙」のストロークとか。

「あの人の手紙」なんか、いまでは驚くようなテンポではないですが、当時はあの速い(と思っていた)テンポで16分音符を刻んでいるのがカッコよくて。でも、至難の技だとも思っていたんです。

このアルバムでギターを弾いているのは、名手・石川鷹彦さん。

実に表情豊かで、情感あふれる演奏です。「加茂の流れに」など、和服姿の女性が川べりを散歩しているイメージがすぐに頭に浮かんできます。

ピアノの栗林稔さんは、当時「最高の」とも言われたスタジオミュージシャン。

そしてドラムには、なんと村上"ポンタ"秀一さんです。なんともツボを心得たドラミングです。

このサポート・バンドは単なるフォーク・ロックだけではなくて、時にはロック・テイストだったり、時にはリリカルだったりと、曲をどうにでも形作れるんですね。音楽性豊かな、いいバンドですね。

南こうせつのよく通る高い声は、いつもほんのり温かみを帯びています。それは優しさや、明るさや、生きている喜びとなって聴いているぼくらを元気にしてくれます。

しかしいったん悲しい歌を歌うとなると、その声からは悲しみがほとばしり、時には感情を露わにした声は強く大きくなります。そして聴く人の心の痛みを分かち合ってくれるのです。

当時もかぐや姫の歌詞の内容で涙した人は多かっただろうと思うけれど、いま聞くと、自分の過去と重なることもあったりして、新たな感慨が生まれるんです。

そしてやっぱり涙がこぼれそうになる。

その涙には、悩み多き青春時代を思い出して懐かしむ涙も含まれているんですね。

◆かぐや姫LIVE

■リリース

1974年9月15日

■歌・演奏

かぐや姫

■プロデュース

佐藤継雄

■録音メンバー

<かぐや姫>

南こうせつ(guitars, vocals)

伊勢正三(guitars, vocals)

山田つぐと(contrabass, vocals)

<サポート・ミュージシャン>

石川鷹彦(acoustic-guitar, electric-guitar, banjo, flat-mandolin)

栗林稔(acoustic-piano, electric-piano, organ)

大原茂人(organ, mellotron)

武部秀明(electric-bass)

村上秀一(drums)

■録音

1974年7月21日、7月23日 京都会館、大阪厚生年金会館

■収録曲

SIDE-A

① うちのお父さん(作詞作曲 南こうせつ)

② 僕の胸でおやすみ(作詞作曲 山田つぐと)

③ ペテン師(作詞 喜多条忠、作曲 伊勢正三)

④ 加茂の流れに(作詞作曲 南こうせつ)

⑤ 君がよければ(作詞作曲 山田つぐと)

⑥ カリブの花(作詞 山田つぐと、作曲 南こうせつ)

⑦ 22才の別れ(作詞作曲 伊勢正三)

SIDE-B

⑧ 妹(作詞 喜多条忠、作曲 南こうせつ)~海(作詞 水谷みゆき、作曲 神山純)

⑨ 星降る夜(作詞作曲 南こうせつ)

⑩ 置手紙(作詞作曲 伊勢正三)

⑪ 眼をとじて(作詞作曲 山田つぐと)

⑫ あの人の手紙(作詞 伊勢正三、作曲 南こうせつ)

⑬ 神田川(作詞 喜多条忠、作曲 南こうせつ)

■チャート最高位

1974年 週間アルバム・チャート オリコン1位

1975年度年間アルバム・チャート オリコン5位

1976年度年間アルバム・チャート オリコン33位

【Live Information】

日本での、日本人によるロック・ミュージックの黎明期だった1970年代前半。

いま振り返れば、いまもその名をメディアで目や耳にするバンドやミュージシャンが当時から活動を続けているんです。

「デビュー50年選手」すら少なからずいますね。

なんとも多彩なその面々、思いつくまま少しばかり挙げてみると、

竹田和夫、はっぴいえんど、ジョー山中、成毛滋、チューリップ、山下達郎、四人囃子、小坂忠、シュガーベイブ、加藤和彦、カルメン・マキ & OZ、財津和夫、クリエイション、フラワー・トラヴェリン・バンド、エディ藩、細野晴臣、頭脳警察、井上堯之、そして鈴木慶一などなど。

鈴木慶一は長年「ムーンライダース」を牽引してきたことで知られています。

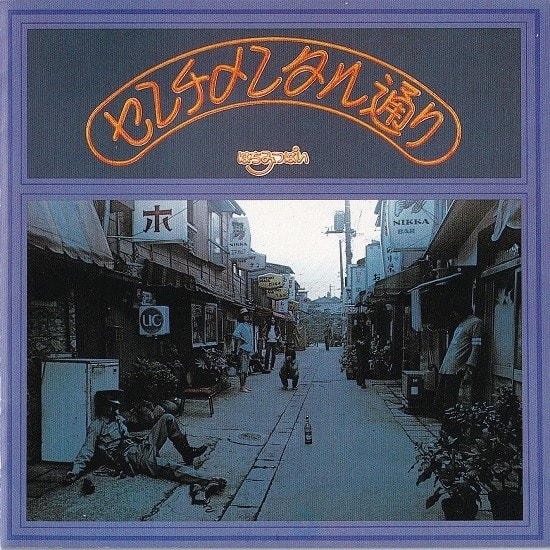

そのムーンライダーズの前身が「はちみつぱい」で、彼らが1973年にリリースした、ファーストにして唯一のスタジオ・アルバムが、『センチメンタル通り』です。

とあるライブで「土手の向こうに」を演奏することがありました。

その時に、この曲がアメリカン・ロックさながらにレイド・バックしているのを面白く感じたんです。

その後だいぶ経ってからCDショップの棚に「センチメンタル通り」があるのを見つけ、即座に手に取ったというわけです。

地味とか、渋いとか、マニアックとか、そんな形容詞がスラスラ浮かんでくる一方で、この当時すでにこれだけ磨かれた質の良い音楽を創られていたんだと思うと、日本のロックもなかなかやるじゃん、と率直に感じ入りますね。

1973年頃のはちみつぱい

独特の哀愁が漂う、はちみつぱいのサウンド。

思い起こされるのは、忘れていた遠い昔だったり、郷愁だったり。

①「塀の上で」とか②「土手の向こうに」などで土の新鮮な香りが感じられるのは、「ザ・バンド」などからの影響もあるからなのかな。

といって単にノスタルジックだけを売りにしているわけじゃない。

⑨「夜は静か通り静か」などではモダン・フォークやカントリー&ウエスタンなどの持つ空気をたたえつつ、さりげなくオリジナリティも主張してみせる。

そうかと思えば、⑦「月夜のドライヴ」⑧「センチメンタル通り」で聴かれるように、ファンクやリズム&ブルースなどの要素をクロスオーヴァーさせていて、このあたりグレイトフル・デッドなどを彷彿とさせます。

③「ぼくの倖せ」、⑤「釣り糸」、⑥「ヒッチハイク」などの、ペダル・スティールやヴァイオリンを前面に押し出したサウンドは、はちみつぱいならでは、と言っていいと思います。。

とくに「ぼくの倖せ」におけるロマンティックなヴァイオリンと、それに寄り添うペダル・スティールの絡みの美しさは特筆されるべきでしょう。

ペダル・スティールが大々的にフィーチュアされた「ヒッチハイク」は、「はちみつぱいの発信するカントリー・ミュージック」だと言えます。

ペダル・スティールもヴァイオリン(フィドル)もカントリーなどに欠かせない楽器なんですが、はちみつぱいの音楽にあっては清楚なセンチメンタリズムや、昭和初期の退廃的雰囲気、アメリカのルーツ・ミュージックなど、多くの側面を感じさせてくれるんですね。

またジャケットが不思議な魅力に満ちているんだなあ。

安酒場の連なる、下卑た雰囲気の下町。

まだ夜でもないのに酔いつぶれている男。あろうことか巡査なのでしょう。(なんと、あがた森魚さんが扮しているそうです)

路上にポツンと置き去りにされた酒瓶。

首を吊っている男性が、そこにいるのが当たり前のようにぶら下がっているのが不気味。

それ以上に虚無的雰囲気を醸しだしているのが、首吊りに気づいているのかどうか、路上にたむろしてただこちらを見ているだけの若者。

言うなれば、つげ義春らの描く世界と似通ったような、生きた人間が作りだす奇妙で不条理な空気に満ちているんです。

入って行きたくはないけれど、目を背けることができない、そんな世界です。

2016年再結成時のはちみつぱい

ちなみに「はちみつぱい」というバンド名は、ビートルズの「ハニー・パイ」(『ホワイト・アルバム』収録)をもじったものです。

あがた森魚と鈴木慶一が結成したデュオ「あがた精神病院」が、あがたの命名によって1971年から「蜂蜜麵麭」(はちみつぱい)と名乗るようになり、「蜂蜜ぱい」を経て「はちみつぱい」と表記されるようになったということです。

◆センチメンタル通り

■歌・演奏

はちみつぱい

■リリース

1973年10月25日

■プロデュース

はちみつぱい with 石塚幸一

■収録曲

Side 1

1 塀の上で(詞:鈴木慶一 曲:鈴木慶一) 6:28

2 土手の向こうに(詞:鈴木慶一 曲:鈴木慶一) 4:26

3 ぼくの倖せ(詞:松本圭司 曲:渡辺勝 編曲:渡辺勝) 6:19

4 薬屋さん(詞:鈴木慶一 曲:鈴木慶一) 3:40

Side 2

5 釣り糸(詞:かしぶち哲郎 曲:かしぶち哲郎) 5:20

6 ヒッチハイク(曲:はちみつぱい 編曲:はちみつぱい) 3:22

7 月夜のドライヴ(詞:山本浩美 曲:山本浩美) 6:12

8 センチメンタル通り(詞:鈴木慶一 曲:鈴木慶一) 4:25

9 夜は静か通り静か(詞:渡辺勝 曲:渡辺勝) 2:55

■録音メンバー

*はちみつぱい

鈴木 慶一 vocals, backing-vocals, piano, vibraphone

武川 雅寛 backing-vocals, fiddle, trumpet, mouth-harp, flat-mandolin

駒沢 裕城 backing-vocals, steel-guitar, dobro-guitar, acoustic-guitar, electric-guitar

本多 信介 guitar

和田 博巳 bass

橿淵 哲郎 drums, vocals, piano, organ, vibraphone

*ゲスト・ミュージシャン

渡辺 勝 vocal, backing-vocals, electric-piano, acoustic-guitar, organ

坂田 明 alto-sax

大貫 妙子 chorus

宮 悦子 chorus

吉田美奈子 chorus

山本 浩美 vocals, chorus

■レーベル

ベルウッド

【Live Information】

たまたまつけっ放しにしていたテレビから突然飛び出した、ギターの咆哮。

ワイルドに音を歪ませた、切れ味鋭いギターのカッティング。

ブルースをベースとした、ハード・ロック黎明期の香りがぷんぷん漂うリフ。

画面に映っているのは、サントリーの強炭酸水「THE STRONG」のコマーシャルです。

使われている曲は、ファットボーイ・スリムの「ヤー・ママ」だそうです。

しかし、1960年代後半のロックをこよなく愛する者たちの頭の中は、違う曲名、またはバンド名がよぎったことでしょう。

もしかすると、「おおっ!」と思わず歓声が漏れたかもしれません。

その曲名とは、「ザ・ケトル」。

ジョン・ハイズマンが率いたイギリスのジャズ・ロック・バンド、コラシアムの名盤「ヴァレンタイン組曲」の冒頭に収められています。

コラシアムが結成されたのは、ニュー・ロックやアート・ロック華やかなりし1968年。

ジャズやブルースの要素を大胆かつ積極的にロックと融合させようと試みた彼らは、プログレッシブ・ロックの草分け的存在のひとつとも言われています。

コラシアムがデビューした頃のロック・シーンはまさに混沌、そして百花繚乱。

ジャズやブルースのほか、クラシックや前衛音楽などの多様な音楽や、サウンド面以外にも、例えば照明だったり、アートポップ、ドラッグなどのさまざまな要素が取り入れられ、次から次へと新しい音楽が生み出されていました。

まさにロックの可能性が芽を吹いた、「春」の時代です。

コラシアムが創り出した音楽は、自由で創造的だったこの時代の空気に呼応したもので、荒々しい生命力にあふれていると言えるでしょう。

そのコラシアムの代表作が「バレンタイン組曲」です。

もう遠い過去になりましたが 、ぼくの高校生時代は、みんなFM放送で流れる音楽を録音(エア・チェック)して、大事に何度も聞いていましたね。

、ぼくの高校生時代は、みんなFM放送で流れる音楽を録音(エア・チェック)して、大事に何度も聞いていましたね。

なにせ、新品のレコードなんてそんなにしょっちゅう買えないですから。

当時は「週刊FM」や「FMレコパル」などFM雑誌がいくつもあって、その番組表にはオン・エアされる曲とその長さまでが載っていたので重宝しておりました。

このカセット・テープに録音できる残り時間がこれだけだから、この曲をここに録音して、、、なんてよくやってましたね。

あるとき、いつものようにFM雑誌を隅々まで眺めていると、NHKのリクエスト番組でコラシアムのバレンタイン組曲(曲のほうです)がオン・エアされるのを見つけたんです。

ロック雑誌「ミュージック・ライフ」でもちろんコラシアムの名だけは知っていたので、「これはチャンス、どんなものか聴いてみよう!」とばかりラジカセで録音したんです。

結果その存在感に圧倒されて、ほどなくレコード屋さんでアルバム(もちろん中古でした)を買ったというわけです。

アルバムのオープニングは、「ザ・ケトル」。

荒々しく尖ったギターのカッティングは、一挙にトップ・ギアに入った感があります。

野性味あふれるベースと縦横無尽に叩きまくるドラムスの荒々しいプレイは、むしろ初々しく、そして清々しい。

まさにハード・ロックです。

続く「エレジー」はサックスによるリフとソロが印象的な、やや陰のある小品といったところでしょうか。

3曲目は、オルガンとホーン・セクションで仄暗く彩られる「バッティーズ・ブルース」。ビッグ・バンド・サウンドを彷彿とさせるヘヴィーなブルースです。

そして、マイナー・ブルースの変形である「機械のいけにえ」。

ロック・ビートとシャッフル・ビートが交互に現れたあとは原始的なリズムの洪水です。いちどフェイド・アウトしてからフェイド・インしてくるのですが、これはビートルズが「ストロベリー・フィールズ・フォーエヴァー」で使った前衛的な手法です。

レコード盤時代ではここでレコードを裏返し、再度レコード針をレコード盤にゆっくり落とすのですが、そのB面すべてを使って録音されているのが、アルバムのタイトル・ナンバー「ヴァレンタイン組曲」です。

ジュリアス・シーザーの最後の3ヵ月をテーマにしているこの曲は、16分49秒にもおよぶ大作です。

もともとロックの曲は、ポップなメロディと強調されたビートを持つシンプルな作りのものが多く、3分程度の長さの曲が大半を占めていました。

ところが1960年代も中盤になると様々な試みが行われるようになった結果、長尺の曲でないと表現しきれないケースが増えてきました。即興演奏を重視するバンドのインプロヴィゼイションは必然的に長くなりますが、芸術性や多様な表現を追求するバンドの作る曲は構成が複雑になって10分を超えることも珍しくなくなってゆくのですね。

当時を振り返ってみると、ジ・エンド(11分43秒、1967年ドアーズ)、イン・ア・ガダ・ダ・ヴィ・ダ(17分05秒、1968年アイアン・バタフライ)、スプーンフル(16分44秒、1968年クリーム)、ブードゥー・チャイル(15分00秒、1968年ジミ・ヘンドリックス・エキスペリエンシス)、神秘(11分52秒、1968年ピンク・フロイド)、4月の協奏曲(12分10秒、 1969年ディープ・パープル)など、大作の出現が目立ちます。

さて「ヴァレンタイン組曲」ですが、タイトルの通り三つの主題から成り立っていて、それがメドレー形式で切れ目なく続きます。

いろんなものが詰め込まれていて、息をもつかせない感じですね~

緊張感あふれるオルガンで曲が始まるのですが、そこにギターとヴィブラフォンが絡んできて、たちまちハードなジャズ・ロックが展開されます。

もちろんバンドの大きな看板であるジョン・ハイズマンは、ここぞとばかりに叩きまくっています。

これがまたアツいといいますか、濃いといいますか、とてつもない存在感なのです。

続いて登場するのは、ディック・ヘクストール=スミスのサックスです。

ソロになるとテンポはフリーとなります。音色には艶があり、スピリチュアルな感じさえ漂っていて、まるでジョン・コルトレーンを思わせる世界を構築しています。

これを引き継ぐのが、デイヴ・グリーンスレイドの激しいソロです。

荒れ狂うオルガンの洪水から一転、教会カンタータを思わせる荘厳なコーラスをバックに、再びヘクストール=スミスがジャジーに、そして徐々にエキセントリックにソロを繰り広げます。

エンディング前にはベース・ソロに引き続きジェイムス・リザーランドのギター・ソロが始まりますが、ここからはまさにギターの独壇場。

徐々にボルテージは高まり、ついにクライマックスを迎えるのです。

いくつもの場面が劇的に展開してゆき、オルガン、サックス、ギターのソロもたっぷり聴くことのできる、実に濃密な16分49秒です。

上段 左から デイヴ・グリーンスレイド、右=ジョン・ハイズマン

下段 左から ディック・ヘクストール=スミス、トニー・リーヴス、ジェイムス・リザーランド

このアルバムには、全体を通してブリティッシュ・ロックならではの重々しい雰囲気が漂っています。

それでいて革新的で、新たな領域を開拓しようとする気概のようなものも感じます。

とくにキーボードのデイヴ・グリーンスレイドと、サックスのディック・ヘクストール=スミスの存在は際立っているように感じますね。このアルバムが醸し出す雰囲気には欠くことができないと思います。

そしてやっぱり言及せざるをえないのが、ジョン・ハイズマンです。

彼は、当時のイギリスではジンジャー・ベイカーなどと並び称されていた存在でしたが、その評判にたがわぬ圧倒的なドラミングです。

ドラム・ソロこそないけれど、一貫してエネルギッシュに叩き続けるハイズマンのドラムは、やはりバンドの重要なカラーであり、さらには1960年代後半の「時代の雰囲気」を体現しているといってもいいのではないでしょうか。

◆ヴァレンタイン組曲/Valentyne Suite

■リリース

1969年11月

■演奏

コラシアム/Colosseum

■プロデュース

トニー・リーヴス、ジェリー・ブロン/Tony Reeves, Gerry Bron

■録音メンバー

【Colosseum】

ジェイムス・リザーランド/James Litherland(guitars, lead-vocals)

ディック・ヘクストール=スミス/Dick Heckstall-Smith(sax, flute④)

デイヴ・グリーンスレイド/Dave Greenslade(organ, piano, vibraphone, backinng-vocal④)

トニー・リーヴス/Tony Reevws(bass)

ジョン・ハイズマン/Jon Hiseman(drums, machine④)

■収録曲

SIDE-A

① ザ・ケトル/The Kettle(Heckstall-Smith, Hiseman)

② エレジー/Elegy(Litherland)

③ バティーズ・ブルース/Butty's Blues(Litherland)

④ 機械のいけにえ/The Machine Demands a Sacrifice(Litherland, Heckstall-Smith, Pete Brown, Hiseman)

SIDE-B

①ヴァレンタイン組曲/Valentyne Suite

a) 第1主題ー1月の追求/Theme One - January's Search(Greenslade, Hiseman)

b) 第2主題ー2月のヴァレンタイン/Theme Two - February's Valentyne(Greenslade, Hiseman)

C) 第3主題ー緑なす草原/Theme Three - The Grass is Always Greener(Heckstall-Smith, Hiseman)

■チャート最高位

週間アルバム・チャート イギリス15位

【Live Information】

半世紀以上になるロック・ミュージックの歴史の中で最もアツくて面白くて目を離せなかった1960年代半ばから1970年代後半。

その理由は、ロックは若者を中心としたファン層を熱狂させるだけではなく、さまざまな音楽的要素と結びついて次々に独創的な音楽が生まれていたことにあります。

ロックが成熟する過程において、後世に残る大ヒット曲や驚異的な売り上げ記録こそ持っていないものの、繰り返されるロック・バンドの消滅・分離・融合の流れの中でその存在の重要性がのちに認知されるようになったバンドがあります。

それが、トラフィックやフリー、そしてスプーキー・トゥースだったりするんですね。

「スプーキー・トゥー」は、スプーキー・トゥースの、文字どおりセカンド・アルバムです。

決して華々しく売れたわけではありませんが、「珠玉の」とでも形容したくなるような、なんとも味わいのあるアルバムです。

目立たないけれどずしりとした存在感がある佳作ではないでしょうか。

ぼくがロックに夢中になった高校時代、東芝EMIから「ロック・グレイテスト1500」という再発売シリーズがありました。

2500円だった新品のLPレコードが1500円で買えるんです。

カタログを見ると、まだあまりロックに詳しくないぼくにとっては未知のバンドばかり。

いいのやら良くないのやらさっぱり見当もつかないのですが、カタログに書いてある短い紹介文を読むとどれも「名作」のように思える。でも乏しい財布の中身をイチかバチかで知らないミュージシャンのレコードに対して遣うのには勇気がいるし。

というわけで、結局は中古レコード店で買うことになったのですが、まさに心理学で言うところの「葛藤」を味わったわけですね。

スプーキー・トゥースの特徴といえば、やはり当時のブリティッシュ・ロックらしい、ブルースに影響を受けた重厚なサウンドでしょう。

レコードに針が下りるとまず聴こえてくるのは、タイトで重みのあるドラムス。そのドラムスのフィル・インのあとに「満を持して」という感じで入ってくるオルガンのリフ。オルガンにはエフェクターをかけているのでしょう、ヘヴィーな音色にゾクゾクします。曲名は①「ウェイティン・フォー・ザ・ウィンド」。のちのハード・ロックへつながる曲のひとつとも言えますね。

「ハード・ロックの源流のひとつ」といえば、④「イーヴィル・ウーマン」、⑤「ロスト・イン・マイ・ドリーム」、⑦「ベター・バイ・ユー、ベター・ザン・ミー」などがまさにそれに当たります。

重いドラムスとオルガンが醸し出すどこか不穏なイントロ、次いで始まるギターのリフ、ワイルドなボーカル、ボルテージの上がるエンディング、などが「イーヴィル・ウーマン」の特徴です。

体にズシンときます。文句なしのハード・ロックです。

ルーサー・グロヴナーによる中間部の奔放なギター・ソロにもやられてしまいました。

今聴いても血がたぎると言いますか 、思わず体が動いてしてしまう曲ですね。

、思わず体が動いてしてしまう曲ですね。

「ベター・バイ・ユー、ベター・ザン・ミー」は、1978年にジューダス・プリーストもカヴァーしたことで知られます。

のちのユーライア・ヒープを思わせるのが、「ロスト・イン・マイ・ドリーム」。美しいコーラス・ワークとボレロのリズムが強く印象に残ります。

スプーキー・トゥーのもうひとつの特徴といえば、アメリカン・ロックへの憧憬が伺えることでしょう。

それが現れているのが、ゴスペルやR&Bのエッセンスが感じられる②「フィーリン・バッド」や③「アイヴ・ゴット・イナフ・ハートエイク」、アメリカン・ロックの要素とポップな雰囲気が同居している⑥「ザット・ワズ・オンリー・イエスタデイ」、⑧「ハングマン・ハング・マイ・シェル・オン・ア・トゥリー」といった曲です。

「ザット・ワズ・オンリー・イエスタデイ」には、ジャニス・ジョプリンの「ミー・アンド・ボビー・マギー」や、スプーキー・トゥースと同時期に人気を得たトラフィックなどに共通する雰囲気があるように感じます。

「ハングマン・ハング・マイ・シェル・オン・ア・トゥリー」は、アルバムのラストを飾る3拍子のナンバー。アコースティック・ギターが奏でる導入部が美しい。アメリカ南部の空気とアイリッシュな雰囲気が同居したスケールの大きなこの曲は、なぜか懐かしささえ感じさせてくれます。

スプーキー・トゥースのユニークなところといえば、ピアノとオルガンの2台の鍵盤楽器を擁する編成です。

これは同じ時期に活躍した「プロコル・ハルム」、ジャニス・ジョプリンのバック・バンドだった「フル・ティルト・ブギー」、あるいは「ザ・バンド」などと同じなんですね。

そういえば、彼らが3枚目のシングルとしてリリースしたのは、あのザ・バンドの名曲「ザ・ウェイト」でした。

1967年にデビューしたスプーキー・トゥースは、数回の解散と再結成を繰り返しながら、2009年まで活動を続けました。

このバンドは数多くの主要なロック・ミュージシャンを輩出していることでも有名です。

のち「フォリナー」を結成するミック・ジョーンズ(guitar)、「スティーラーズ・ホィール」を経て「モット・ザ・フープル」で活躍したルーサー・グロヴナー(guitar)らをはじめとして、自身のバンド「パトゥー」や「ボクサー」を結成したマイク・パトゥー(keyboard, vocal)、のち「ジ・オンリー・ワンズ」へ加入するマイク・ケリー(drums)、エリック・クラプトンのバックを務めることになるクリス・ステイントン(piano)、のち「ハンブル・パイ」のベーシストとして名を馳せたグレッグ・リドリー(bass)、のちポール・マッカートニーの「ウィングス」のメンバーとなるヘンリー・マッカロック(guitar)、1976年にシングル「The Dream Weaver」と「Love is Alive」を全米2位に送り込む大ヒットを放ったゲイリー・ライト(vocal, piano)などの面々がロックの歴史に名を刻んでいます。

◆スプーキー・トゥー/Spooky Two

■歌・演奏

スプーキー・トゥース/Spooky Tooth

■リリース

1969年3月

■プロデュース

ジミー・ミラー/Jimmy Miller

■収録曲

[side-A]

① ウェイティング・フォー・ザ・ウインド/Waitin' For the Wind (Luther Grosvenor, Mike Harrison, Gary Wright)

② フィーリン・バッド/Feelin' Bad (Mike Kellie, Gary Wright) ☆アメリカ126位

③ アイヴ・ゴット・イナフ・ハートエイク/I've Got Enough Heartaches (Mike Kellie, Gary Wright)

④ イーヴル・ウーマン/Evil Woman (Larry Weiss)

[side-B]

⑤ ロスト・イン・マイ・ドリーム/Lost in My Dream (Gary Wright)

⑥ ザット・ワズ・オンリー・イエスタデイ/That Was Only Yesterday (Gary Wright) ☆オランダ13位

⑦ ベター・バイ・ユー、ベター・ザン・ミー/Better by You, Better Than Me (Gary Wright)

⑧ ハングマン・ハング・マイ・シェル・オン・ア・トゥリー/Hangman Hang My Shell on a Tree (Gary Wright)

■録音メンバー

[スプーキー・トゥース]

ゲイリー・ライト/Gary Wright (keyboards, vocals)

マイク・ハリソン/Mike Harrison (keyboards, vocals)

ルーサー・グロヴナー/Luther Grosvenor (guitars)

グレッグ・リドリー/Greg Ridley (bass)

マイク・ケリー/Mike Kellie (drums)

[ゲスト・ミュージシャン]

ジョー・コッカー/Joe Cocker (backing-voval ②)

スー&サニー/Sue & Sunny (backing-voval ②)

スティーヴ・ウィンウッド/Steve Winwood (piano ③)

■チャート最高位

1969年週間アルバム・チャート アメリカ44位(1969年10月11日付ビルボード)、オランダ4位(1969年6月28日付)

【Live Information】

中学生のころって、ジャズとか聴いてたっけ。。。

黒人音楽全般に対しては正直接点なんかなかったような気がします。

やっぱり白人(人種ではなく音楽的背景のことです)の作るロックが一番好きだったし、身近に感じてもいました。当時はビートルズやクイーンなどに夢中になっていたものです。

高校に入ったぼくは、ドラムを叩きたいがために吹奏楽部に入部しました。そこで先輩たちに影響されたりして、ジャズとも関わるようになりました。

すると、相変わらずロックばかり聴いてはいたけれど、ちょっと背伸びしてもっといろいろな形態のロックを聴いてみたくなってきたんですね。例えば管楽器の入ったものとか。

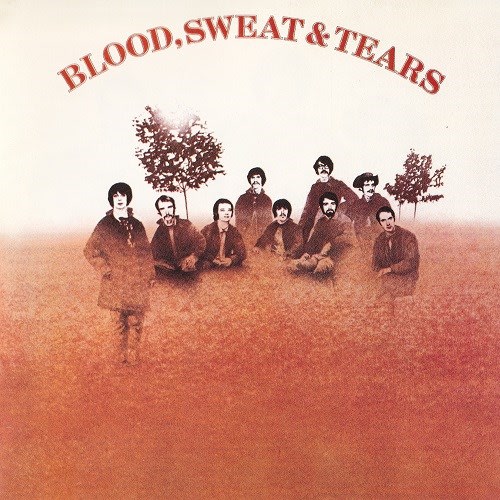

まずはブラス・ロック・バンドの「シカゴ」にハマりました。

そして「シカゴ」を聴いているうちに、必然的に「シカゴ」と並び称されるブラス・ロック・バンド「ブラッド、スウェット & ティアーズ(BS&T)」に手を出してみようと思うに至ったわけです。

1960年代後半になると、ロック・ミュージックに様々な要素を持ち込んで独自の音楽を指向するグループが増えてゆき、ロック界にクリエイティブな風が活発に吹くようになります。こうした動きは、当時生まれた「ニュー・ロック」「アート・ロック」という言葉でカテゴライズされるようになりました。

この「ニュー・ロック」の重要なグループのひとつがBS&Tです。

この「血と汗と涙」はBS&Tのセカンド・アルバムです。

「実験的精神を持ちつつも成熟した、大人のロック」という感じがします。

BS&Tは、シカゴのように政治的な主張を明確にしているわけではありません。また、同じくブラス・セクションを擁してはいても、シカゴほどハードに押しまくってもいません。

若いバンドにありがちな荒々しさこそありませんが、音楽的な幅と余裕が充分にあるので、アダルトな雰囲気も自然にあふれ出ているのでしょう。

「血と汗と涙」に収録されている曲のラインナップは、現代音楽(『エリック・サティーの主題による変奏曲』)やフォーク(『アンド・ホエン・アイ・ダイ』『サムタイムス・イン・ウィンター』)、ロック(『微笑みの研究』『モア・アンド・モア』)のほか、ジャズ(『神よ祝福よ』)、R&B(『ユーヴ・メイド・ミー・ソー・ヴェリー・ハッピー』)など実にバラエティに富んでいます。

『ブルース・パートⅡ』では、クリームの『サンシャイン・ラブ』と『スプーンフル』の一節が聞かれますが、これは遊び心であると同時に当時の白人によるブルース・ロック・ブームの隆盛ぶりを物語っているようにも思います。

またローラ・ニーロやトラフィックの曲を取り上げているところが面白いです。これは当時としての先進的な感覚の現れなのかもしれません。

それらの素材をうまく料理し、BS&Tのサウンドとして構築・昇華しているところが、バンドの抜きん出た技量と底力を証明していることになるのではないでしょうか。

このアルバムからは「ユーヴ・メイド・ミー・ソー・ヴェリー・ハッピー」「スピニング・ホイール」「アンド・ホエン・アイ・ダイ」の、3曲のシングル・ヒットが生まれています。とくに「スピニング・ホイール」はBS&Tの代表曲と見なされているばかりでなく、1960年代後半のロックを象徴する曲のひとつとして、いまだに多くのリスナーに愛されています。

余談ですが、シングル・カットされた3曲はいずれも全米チャート2位どまりだったという偶然が生まれています。

さてその「スピニング・ホイール」ですが、この曲にはトランペッターのアラン・ルービンが参加しています。

このことを知った時には少々驚いたというか、昔の友だちに久しぶりに会ったような気持ちになりました。

そう、アラ・ルービンは、あの「ブルース・ブラザ-ズ・バンド」の名トランペッターなのです!

アランは、ぼくの大好きな映画「ブルース・ブラザーズ」「ブルース・ブラザーズ2000」の両方で、トランペットばかりでなく多くの場面に出演しています。そして独特の味がある軽妙な演技で観ているわれわれを大いに楽しませてくれています。

個々の演奏はやはりジャズ寄り、というか、ジャズ的なアプローチが色濃いように思います。

管楽器奏者はもちろんでしょうが、ベースのジム・フィルダーとドラムスのボビー・コロンビーのアプローチもジャズ色が強いし、なかなか個性的で面白いプレイを聴かせてくれます。

デヴィッド・クレイトン-トーマスの力強いボーカルも存在感が大きく、強く印象に残ります。

1960年代後半からの百花繚乱のロック界の中にあってもこのアルバムはユニークな存在だと思いますし、その時代を語るのに外すことはできない作品だと思います。

アルバムの中に、「その時代」がパッケージされているような気がするのです。

◆血と汗と涙/Blood Sweat & Tears

■歌・演奏

ブラッド、スウェット & ティアーズ/Blood Sweat & Tears

■収録曲

[Side-A]

① エリック・サティーの主題による変奏曲(第1楽章、第2楽章)/Variations on a Theme By Eric Satie(1st and 2nd Movements)

(Adapted from "Trois Gymnopèdies Arr. by Dick Halligan)

② 微笑みの研究/Smiling Phases (Steve Winwood, Jim Capaldi, Chris Wood)

③ サムタイムス・イン・ウィンター/Sometimes in Winter (Steve Katz)

④ モア・アンド・モア/More and More (Vee Pee Smith, Don Juan)

⑤ アンド・ホエン・アイ・ダイ/And When I Die (Laura Nyro) ☆全米2位

⑥ 神よ祝福を/God Bless the Child (Billie Holiday, Arthur Herzog Jr.)

[Side-B]

⑦ スピニング・ホイール/Spinning Wheel (David Clayton-Thomas) ☆全米2位

⑧ ユーヴ・メイド・ミー・ソー・ヴェリー・ハッピー/You've Made Me So Very Happy (Berry Gordy Jr., Brenda Holloway, Patrice Holloway, Frank Wilson) ☆全米2位、全英35位

⑨ ブルース-パートⅡ/Blues-Part Ⅱ (Blood Sweat & Tears)

⑩ エリック・サティーの主題による変奏曲(第1楽章)/Variations on a Theme By Eric Satie(1st Movements)

☆=シングル・カット

■リリース

1968年12月11日

■プロデュース

ジェイムス・ウィリアム・ガルシオ/James William Guercio

■録音メンバー

☆ブラッド、スウェット & ティアーズ/Blood Sweat & Tears

フレッド・リプシャス/Fred Lipsius (alto-sax, piano)

チャック・ウィンフィールド/Chuck Winfield (trumpet, flugelhorn)

ルー・ソロフ/Lew Soloff (trumpet, flugelhorn)

ジェリー・ハイマン/Jerry Hyman (trombone, recorder)

デヴィッド・クレイトン・トーマス/David Clayton-Thomas (lead-vocals②,④~⑨)

ディック・ハリガン/Dick Halligan (organ, piano, flute, trombone, vocals)

スティーヴ・カッツ/Steve Katz (guitar, harmonica, vocals, lead-vocals③)

ボビー・コロンビー/Bobby Colomby (drums, percussion, vocals)

ジム・フィールダー/Jim Fielder (bass)

★ゲスト

アラン・ルービン/Alan Rubin (trumpet⑦)

■チャート最高位

1969年週間チャート アメリカ(ビルボード)1位、イギリス15位

1969年年間チャート アメリカ(ビルボード)3位

【Live Information】

ぼくが子どもの頃に住んでいたのは、倉敷市の観光地として有名な美観地区の近所です。

美観地区のすぐ近くには、倉敷のシンボルとも言える「鶴形山」がありますが、その鶴形山のすぐそばにあったのが図書館と文化センターです。(現在は、図書館は移転、文化センターは倉敷公民館と名前が変わっています)

小学生の頃は、鶴形山は格好の遊び場でしたが、図書館にもよく通いました。本を読むのが大好きだったんです。

文化センターへは、高校時代によく行きました。そこには当時全国的にも珍しかった「音楽図書室」があったからです。

高校で音楽に目覚めたぼくが手に入れることのできた音源は、中古レコード店で買ったレコード、友だちからレコードを借りて録音したカセット・テープ、ラジオから録音したカセット・テープ、が大半でしたが、もうひとつの貴重な場所が音楽図書室でした。

レコードを買うにはお金が必要。カセット・テープを買うためにもお金が必要。でも、音楽図書室は無料で所蔵しているレコードの中からリクエストできるので、お世辞にもたくさんとは言えない小遣いしかもらっていなかった自分には有り難い場所だったんです。

音楽図書室内の各席にはヘッドホンが備え付けられていたので、ゆっくり自分の世界に浸ることができました。

ただし所蔵枚数は当時はあまり多くなく、しかもクラシックのレコードが大半を占めていて、聴くことのできるロックのレコードはわずかにビートルズのいわゆる「赤盤」「青盤」、クイーンの「シアー・ハート・アタック」など、ごくわずかでした。

その中に、「栄光のシカゴ」があったんです。

でも、ビートルズやクイーンはレコードやテープを持っていたのでわざわざ聴く気にもならず、仕方なくシカゴをリクエストして聴いていたわけです。

シカゴはロック雑誌にもしばしば登場していた、当時のアメリカを代表する人気バンドのひとつでしたが、ぼくは高校へ上がるまで聴いたことがありませんでした。

管楽器が入っていてジャズの要素もあったりで、なんとなく「大人のバンド」というイメージを持っていたくらいでした。

今にして思うと当時のシカゴは、ハードなブラス・ロックからソフトなAOR路線へシフトしつつある頃でした。

しかし「栄光のシカゴ」はシカゴのデビュー・アルバムからサード・アルバムまでの中から選曲されたベスト・アルバムだったので、はからずもデビュー当初の勢いのある、ゴリゴリのブラス・ロックを体感することができたわけです。

1969年、シカゴはデビュー・アルバム「シカゴの軌跡」を発表しましたが、これがいきなりの2枚組アルバム。そればかりか、セカンド・アルバム「シカゴと23の誓い」、サード・アルバム「シカゴⅢ」も2枚組でした。デビュー以降発表したアルバム3作全てが2枚組アルバム、というのは前例がない快挙でしたが、その次にリリースしたライブ・アルバム「アット・カーネギー・ホール」に至っては、なんと4枚組という大作!

当時のレコードの金額でいえば、2枚組アルバム3600円、4枚組となると7800円。

政治的な発言を積極的に行っていたシカゴのターゲットは、おそらくいわゆる「社会人」だったのでは、と推測することもできます。

だとすると、高校生が気軽に買えるような値段設定ではなかったこともなんとなく分かるような気がします。

だからこそ、サード・アルバムまでの佳作をチョイスしてくれている「栄光のシカゴ」は、金額面(当時2100円)でもなんと有り難かったことでしょうか。

「シカゴの軌跡」(1969年4月) 全米17位 全英9位 「シカゴ シカゴと23の誓い」(1970年1月) 全米4位 全英6位

「シカゴⅢ」(1971年1月) 全米2位 全英9位 「シカゴ・アット・カーネギー・ホール」(1971年10月) 全米3位

「栄光のシカゴ」、選曲も申し分なしです。

欲を言えば、「ビギニングス」を入れてくれてもよかったかな~、と思いますが、当時のLPレコードの収録可能時間を考えると贅沢も言えないですね。

1曲目は「イントロダクション」。文字通り名刺代わりの強力なナンバーです。組曲風の進行、ジャズっぽいサウンド、厚みのあるブラス、ハードな演奏。ポップな曲ばかり聴いていたぼくには馴染みのない雰囲気の曲でしたが、この「イントロダクション」でシカゴのサウンドにしてやられた、っていう感じです。

比較的ポップな曲といえば、A面3曲目の「クエスチョンズ67&68」と、B面2曲目の「ぼくらに微笑を」、B面3曲目の「長い夜」です。親しみやすいメロディをブラス・セクションを効果的に使ったアレンジでより印象的に仕上げています。

A面4曲目の「アイム・ア・マン」は、スペンサー・デイヴィス・グループのカヴァーで、ブルージーでハードなテリー・キャスのギターの魅力が溢れ出ています。

ウエスト・コースト風のサウンドを持つ「フライト・ナンバー602」は、シカゴのレパートリーの中では少々異色ですが、シカゴの多様性も感じられます。

演奏に朗読を被せた「一体現実を把握している者はいるだろうか?」、民主党の大会で起きた暴動の録音テープをサウンド・エフェクトに使った「1968年8月29日 シカゴ、民主党大会~流血の日」など、シカゴの実験的な姿勢も伺えます。

はっきりとした主張を込めている歌詞の数々からも、単なる流行音楽の作成とは一線を画しているシカゴの音楽性が見えてきます。

シカゴのサウンドに触れたぼくは、その後ジャズを聴くようにもなり、そういう意味では自分の嗜好の範囲がティーンエイジャー向けのロック・バンドの音から大きく外に飛び出すきっかけを作ってくれた作品、と言っていいと思います。

テリー・キャスのツボを心得たブルージーでハードなギター、ジャズっぽいダニエル・セラフィンのドラム、よく動くピート・セテラのベース、卓越したテクニックを持つジェームス・パンコウのトロンボーン。

3人のリード・ボーカリストを擁するラインナップや、ブラス・セクションの特色を活かした大胆なアレンジ、攻撃的とも言える厚いサウンドなどなど、このアルバムでたくさんシカゴの魅力に気づくことができました。

とくにテリー・キャスは、未だに好きなギタリストのひとりですし、ピート・セテラのベースのスタイルからも大きく影響を受けた、と自分では思っています。

「栄光のシカゴ」は、日本編集です。そして、世界で初めてのシカゴのベスト・アルバムです。

シカゴの来日が決まった時に、来日記念盤として発売することがCBSソニーによって企画されました。

シカゴ側は、オムニバス・アルバムの制作に対してはとても厳しい条件をつけていましたが、企画側が米CBSと辛抱強く折衝した結果、ようやくこのアルバムの発表が許可されました。発売に漕ぎつけたのは来日公演のわずか12日前だったということです。

◆栄光のシカゴ

■歌・演奏

シカゴ/Chicago

■リリース

1971年6月

■プロデュース

ジェイムズ・ウィリアム・ガルシオ/James William Guercio

■収録曲

A1 イントロダクション/Introduction (Kath)

2 一体現実を把握している者はいるだろうか?/Does Anybode Really Knoe What Time It Is ? (Lamm) [1970年全米7位]

3 クエスチョンズ67&68/Questions 67&68 (Lamm) [1969年全米71位、1971年全米24位]

4 アイム・ア・マン/I'm a Man (Steve Winwood, Jimmy Miller) [1971年全米49位、全英8位]

5 1968年8月29日シカゴ、民主党大会/Prologue, August 29, 1968 (James William Guercio)

6 流血の日 (1968年8月29日)/Someday (August 29, 1968) (Pankow, Lamm)

B1 ぼくらの詩/Poem for the People (Lamm)

2 ぼくらに微笑を/Make Me Smile (Pankow) [1970年全米9位]

3 長い夜/25 Or & To 4 (Lamm) [1970年全米4位、全英7位]

4 フライト・ナンバー602/Flight 602 (Lamm, Seraphine)

5 自由になりたい/Free (Lamm) [1971年全米20位]

6 ロウダウン/Lowdown (lylics:Cetera, Seraphine、music:Cetera) [1971年全米35位]

■録音メンバー

ロバート・ラム/Robert Lamm (piano, keyboards, vocals)

テリー・キャス/Terry Kath (guitar, vocals)

ピート・セテラ/Peter Cetera (bass, vocals)

ダニエル・セラフィン/Daniel Seraphine (drums, percussion)

ジェイムズ・パンコウ/James Pankow (trombone)

リー・ロックネイン/Lee Loughnane (trumpet)

ウォルター・パラザイダー/Walter Parazaider (sax, flute, clarinet)

【Live Information】

ロック・ミュージックの黄金期だった1960~70年代。

その60年代末期から70年代前半のシーンを席巻したのが、グランド・ファンク・レイルロードです。

編成はバンドとしては最小単位のトリオでしたが、そのスケールの大きさは桁外れで、しばしば話題をさらいました。

・1969年7月、アトランタ・ポップ・フェスティバルでデビュー。オープニング・アクトとして登場し、12万5千人もの大観衆を熱狂させた。

・1969年10月、地元デトロイトのオリンピア・スタジアムでレッド・ツェッペリンの前座として出演したが、演奏が終わっても大歓声がやまず、アンコールに次ぐアンコールが要求されて、ツェッペリンの出演時間が大幅にずれ込む。

・1970年7月、ニューヨークのタイムズ・スクエアに、掲示料金2ヵ月10万ドル、大きさ30m×80mのグランド・ファンク・レイルロードの大看板が登場。

・1970年11月、ロサンゼルスでのコンサートでパトカー350台が出動。また、マジソン・スクエア・ガーデンでのチケット2万席分が、わずか4時間でソールド・アウト。

・1970年の1年間だけで、デビュー・アルバム「On Time」から4枚目のアルバム「Live Album」までがRIAA公認のゴールド・ディスクを獲得。この年だけで1000万枚以上のレコードを売り上げた。

グランド・ファンク・レイルロードは、豪快かつ野性味あふれるパフォーマンスと大音量がいわば看板で、ライブ・バンドの性格が強いアメリカン・ハード・ロック・バンドです。当時の彼らは、テクニック的にはあまり評価されていなかったようですが、いま聴いてみると三人ともそんなにひどい演奏でもないと思います。むしろ、粒立ちがよく、くっきりとしたメル・サッチャーのベースはとてもグルーブしていますし、ドン・ブリューワーのドラムは安定感と重量感が際立っています。フロントのマーク・ファーナーこそ、超絶なテクニックを駆使するギタリストが増えた現在からするとやや技術的には物足らないと思う人もいるかもしれませんが、それでもその演奏はとにかく熱く、強烈な存在感にあふれています。

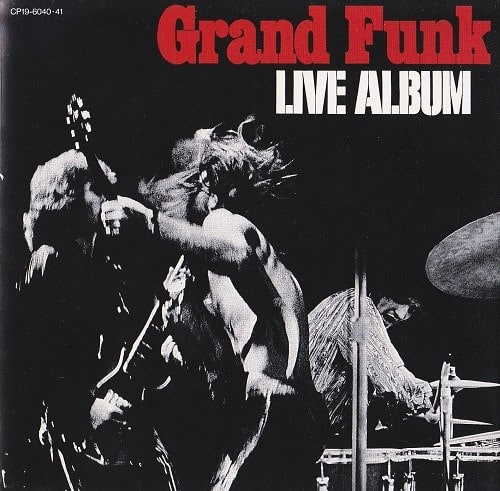

そんなGFRの魅力をあますところなくパッケージしたのが、彼らの4枚目のアルバム「ライヴ・アルバム」です。

◆ライヴ・アルバム/Live Album

■歌・演奏

グランド・ファンク・レイルロード/Grand Funk Railroad

■リリース

1970年11月16日

■プロデュース

テリー・ナイト/Terry Knight

■収録曲

Side-A

① イントロダクション/Introduction

② アー・ユー・レディ/Are You Ready (Mark Farner)

③ パラノイド/Paranoid (Mark Farner)

④ イン・ニード/In Need (Mark Farner)

Side-B

⑤ ハートブレイカー/Heartbreaker (Mark Farner)

⑥ 孤独の叫び/Inside Looking Out (John Lomax, Alan Lomax, Eric Burdon, Bryan "Chas" Chandler)

Side-C

⑦ ワーズ・オブ・ウィズダム/Words of Wisdom (Mark Farner)

⑧ ミーン・ミストゥリーター/Mean Mistreater (Mark Farner) ☆全米47位

⑨ マーク・セズ・オールライト/Mark Says Alright (Mark Farner, Don Brewer, Mel Schacher)

⑩ T.N.U.C./T.N.U.C. (Mark Farner)

Side-D

⑪ イントゥ・ザ・サン/Into the Sun (Mark Farner)

☆=シングル・カット

■録音メンバー

マーク・ファーナー/Mark Farner(guitar, vocal, mouth-harp, keyboard)

メル・サッチャー/Mel Schacher(bass)

ドン・ブリューワー/Don Brewer(drums, vocal)

■チャート最高位

1970年週間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)5位

1971年週間アルバム・チャート イギリス29位

1971年年間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)16位

このアルバムは、1970年7月の、フロリダでのライブが収められています。

ジャケット写真からしてカッコいいですね。これは、1970年7月に出演した「アトランタ・インターナショナル。ポップ・フェスティヴァル」の演奏シーンです。生々しさがとても伝わってきます。

開演直前の客席の様子から収録されていますが、「Here's the group you're been waiting to see, Grand Funk Railroad!」のアナウンスが臨場感をさらに高めています。「サンダーバード」のオープニングもそうだけど、感情のこもった英語のアナウンスって、カッコイイというか、雰囲気が一気に盛り上がりますね~

そして始まる「Are You Ready」。いきなりトップ・ギアに入った感じ。飛ばします。

「Are You Ready」にしろ、「Paranoid」にしろ、ベースが弾いているリフがタイトで、とてもカッコいいです。ヘヴィーなサウンドの中にもキャッチーな感じがするのは、このリフが生きているためでしょう。

「In Need」と「Inside Looking Out(孤独の叫び)」は、10分を超える長尺。

痛快な8ビートの「In Need」は、いったん中間部でクライマックスを迎え、一転シャッフルで重厚なリズムを叩き出します。エンディングでの、マーク・ファーナーのブレイク・ソロは聴きもの。

「Inside Looking Out」は、元はアニマルズの曲ですが、本家よりも格段にヘヴィーなサウンドとなっています。徐々に攻撃的になり、高まりを見せるバンドのサウンド。途中で聴衆を煽るマークの声もエキサイティング。

一方で、GFRの曲には、分かりやすいメロディをもったものが多いのですが、「Heartbreaker」や「MeanMistreater」などはその部類に入る曲でしょう。マイナーなメロディが、米国南部の夏の暑さをさらに重苦しく、そしてヒートアップさせているようにも聴こえます。

そして「Mark Say's Alright」から「T.N.U.C」への畳み掛けるような流れは、まさに「暴走列車」。

「Into the Sun」は、アルバムのラストを飾るにふさわしい、「これぞハード・ロック」なナンバーです。

レッド・ツェッペリン、ディープ・パープル、ユーライア・ヒープ、ブラック・サバスなどのバンドを擁するイギリスに、ハード・ロックの領域では後れをとっていたアメリカのポピュラー音楽界ですが、GFRが旗手となってアメリカン・ハード・ロックが巻き返しにかかった、と言ってもいいのではないでしょうか。

サウンドもカッコいいGFRですが、そのバンド名もとてもカッコいいです。

ちなみにグランド・ファンク・レイルロードというバンド名は、アメリカの鉄道会社「Grand Trunk Western Railroad 」をもじったものだそうです。

このライヴ・アルバムがリリースされた翌年の1971年、GFRは初来日を果たしました。この時豪雨の後楽園球場で繰り広げられた熱演は今や伝説と化しており、折にふれては語りつがれています。

【Live Information】

ロックやポップスの黄金時代を創りあげてきた、ぼくたちにとっては憧れだったミュージシャンの訃報が続きますね。

デヴィッド・ボウイ、グレン・フライ、モーリス・ホワイト・・・。

今年(2016年)1月28日には、1960~70年代のアメリカのロック界を席巻したバンド、「ジェファーソン・エアプレイン」に関わりのあるふたりのミュージシャンが亡くなりました。

創設メンバーのひとり、ポール・カントナーと、初代女性ボーカリスト、シグニ・トリー・アンダーソンです。

ふたりとも74歳でした。

ジェファーソン・エアプレインをはじめて聴いたのは、ぼくがまだ高校に通っていた30年以上も前のことです。

NHK-FMだったと思うけれど、渋谷陽一さんがパーソナリティを務めていた音楽番組で「あなただけを(Somebody To Love)」を聴いたんです。

「スタジオ録音のオリジナル・ヴァージョンよりこっちの方がいいから」ということで、渋谷さんは、あえてライヴ・アルバム「フィルモアのジェファーソン・エアプレイン」に収録されていたものを放送してくれたんです。

いま聴いてみると、粗削りではありますがとても瑞々しく、それでいて存在感たっぷりで、ライヴ会場の雰囲気ごとパッケージされた感じが熱気となって伝わってきます。

「フィルモアのジェファーソン・エアプレイン (Bless It's Pointed Little Head)」(1969)

こうして、手当り次第にいろんなロックを聴き漁っていた当時のぼくの脳に「ジェファーソン・エアプレイン」は深く刻まれました。

ジェファーソン・エアプレインは、1965年に結成されたサンフランシスコ出身のロック・バンドです。

創設メンバーは、

マーティ・バリン(vocal)

シグニ・トリー・アンダーソン(vocal)

ポール・カントナー(guitar, vocal)

ボブ・ハーヴェイ(bass)

ジェリー・ペロクィン(drums)

ですが、1966年に発表されたデビュー・アルバムでは

マーティ・バリン(vocal)

シグニ・トリー・アンダーソン(vocal)

ポール・カントナー(guitar, vocal)

ヨーマ・コウコネン(guitar)

ジャック・キャサディ(bass)

スキップ・スペンス(drums)

となり、翌1967年にはアンダーソンの代わりにグレース・スリック(vocal, piano, organ)が、スペンスの代わりにスペンサー・ドライデン(drums)が加入して、バンドのサウンドが固まってゆきます。

グレース・スリック。ジャニス・ジョプリンと並ぶ、女性ロッカーの草分け的存在。

ジェファーソン・エアプレインは、反戦・反体制・ドラッグなど、当時のヒッピー文化を代表するバンドのひとつで、「カウンター・カルチャーの申し子」とも言われて絶大な支持を集めました。

音楽的にはドラッグ体験から来るサイケデリックなフォーク・ロックを基調としていましたが、当時のメンバーであるマーティ・バリンはポップスやR&B、ポール・カントナーはフォーク、ヨーマ・コウコネンはブルースなど、内側には多様な音楽性を秘めていたので、単なるサイケデリック・ロックの範疇にはおさまらない、スケールの大きなバンドに成長しました。

「飛行記録(Flight Log 1966~1976)」は、ジェファーソン・エアプレインのベスト・アルバムです。当時はアナログ盤2枚組で、新品だとおそらく高校生には手が出せなかったと思いますが、中古レコード店で見つけて、それでも思い切ってレジに持っていった記憶があります。

収められているのはジェファーソン・エアプレインの作品のほか、在籍メンバーによる別ユニット(ポール・カントナーのソロ作品、ポール・カントナー&グレイス・スリック名義作品、ヨーマ・コウコネンとジャック・キャサディが作ったブルース・バンド「ホット・ツナ」の作品、ジェファーソン・スターシップの作品、ポール・カントナー、グレース・スリック&デヴィッド・フライバーグ名義の作品、ヨーマ・コウコネンのソロ作品)の曲も含まれています。

最初に聴いた時は、曲に染みついている仄暗い雰囲気や、うっすらとまとった毒々しさが新鮮に聴こえましたが、そういうサイケデリックな感覚よりも、「あなただけを」や「ヴォランティアーズ」のような、当時のぼくに分かりやすい曲の方を好んで聴いていました。

ベトナム戦争を描いた1986年の映画「プラトーン」で、チャーリー・シーン演じる主人公が夕闇に近い日暮の中で佇んでいる場面にエアプレインの「ホワイト・ラビット」が使われていましたが、曲とボーカルのどこか虚無的なところがその場面にこれ以上ないくらいぴったりしていて、エアプレインの魅力を改めて感じ取ることができました。

レコードで持っていた「飛行記録」は引っ越しの時に紛失してしまいました。カセット・テープだけは大事に取ってありましたが、CDとして再発されているのに遅まきながら気づいたので、先日無事に購入することができました。

レコードとCDの違いはあっても、25~30年ぶりくらいにようやく「再会」することができました。

◆飛行記録'66~'76/Flight Log(1966-1976)

■歌・演奏

ジェファーソン・エアプレイン

■リリース

1977年1月7日

■収録曲

[side-A]

① カム・アップ・ジ・イヤーズ/Come Up the Years (Jefferson Airplane : by Balin, Kantner)

② ホワイト・ラビット/White Rabbit (Jefferson Airplane : by Slick)

③ 帰っておくれ/Comin' Back to Me (Jefferson Airplane : by Balin)

④ ウォント・ユー・トライ/サタデー・アフタヌーン/Won't You Try/Saturday AQfternoon (Jefferson Airplane : by Kantner)

⑤ グリージー・ハート/Greasy Heart (Jefferson Airplane : by Slick)

⑥ イフ・ユー・フィール/If You Feel (Jefferson Airplane : by Balin, Gary Blackman)

[side-B]

⑦ あなただけを/Somebody to Love (Jefferson Airplane : by Darby, Slick)

⑧ 木の舟/Wooden Ships (Jefferson Airplane : by David Crosby, Kantner, Stephen Stills)

⑨ ヴォランティアーズ/Volunteers (Jefferson Airplane : by Balin, Kantner)

⑩ ヘジテイション・ブルース/Hesitation Blues (Hot Tuna : traditional, arranged by Kaukonen, Casady)

⑪ ハヴ・ユー・シーン・ザ・スターズ・トゥナイト?/Have You Seen the Stars Tonite? (Paul Kantner : by David Crosby, Kantner)

[side-C]

⑫ シルヴァー・スプーン/Silver Spoon (Paul Kantner & Grace Slick : by Slick)

⑬ とても良い気分/Feel So Good (Jefferson Airplane : by Kaukonen)

⑭ プリティ・アズ・ユー・フィール/Pretty as You Feel (Jefferson Airplane : by Covington, Casady, Kaukonen)

⑮ ミルク・トレイン/Milk Train (Jefferson Airplane : by Slick, Papa John Creach, Roger Spotts)

⑯ ジャ・ダ/Ja da (Keep on Truckin') (Hot Tuna : by Bob Carleton)

[side-D]

⑰ カム・アゲイン・トゥカン/¿Come Again Toucan? (Grace Slick : by Freiberg, Slick)

⑱ 中国のスケッチ/Sketches of China (Paul Kantner, Grace Slick & David Freiberg : by Kantner, Slick)

⑲ ジェネシス/Genesis (Jorma Kaukonen : by Kaukonen)

⑳ 吠えろタイガー/Ride the Tiger (Jefferson Starship : by Kantner, Slick, Byong Yu)

㉑ プリーズ・カム・バック/Please Come Back (Jefferson Starship : by Ron Nagle)

■録音メンバー

シグニ・トリー・アンダーソン/Signe Toly Anderson (vocals ①)

グレイス・スリック/Grace Slick (vocals, piano, organ ②~⑨, ⑪~⑮, ⑰~⑱, ⑲~㉑)

マーティ・バリン/Marty Balin (vocals, guitar ①~⑨)

ポール・カントナー/Paul Kantner (vocals, guitar ①~⑨, ⑪~⑮, ⑱, ⑳~㉑)

ヨーマ・カウコネン/Jorma Kaukonen (vocals, guitar ①~⑩, ⑬~⑯, ⑲)

デヴィッド・クロスビー/David Crosby (vocals, guitar ⑪)

クレイグ・チャキーソ/Craig Chaquico (guitar ⑰, ⑳~㉑)

ジェリー・ガルシア/Jerry Garcia (pedal-steel-guitar⑪, guitar⑱)

ジャック・トレイラー/Jack Traylor (guitar ⑱)

トム・ホブソン/Tom Hobson (guitar)

ジャック・キャサディ/Jack Casady (bass ①~⑩, ⑫~⑯)

デヴィッド・フライバーグ/David Freiberg (bass, keyboards, guitar ⑰~⑱, ⑳~㉑)

ピート・シアーズ/Pete Sears (bass ⑳~㉑)

クリス・エサリッジ/Chris Ethridge (bass ⑱)

パパ・ジョン・クリーチ/Papa John Creach (violin ⑫~⑯)

スキップ・スペンス/Skip Spence (drums ①~②)

スペンサー・ドライデン/Spencer Dryden (drums ③~⑨)

ジョーイ・コヴィントン/Joey Covington (drums ⑫~⑭)

ジョン・バーベイタ/John Barbata (drums ⑮, ⑰~⑱, ⑳~㉑)

サミー・ピアッツァ/Sammy Piazza (drums ⑯)

ミッキー・ハート/Micky Hart (percussion ⑪, ⑱)

ニッキー・ホプキンス/Nicky Hopkins (piano)

ニック・バック/Nick Buck (piano)

ウィル・スカーレット/Will Scarlett (harmonica)

■チャート最高位

1977年週間チャート アメリカ(ビルボード)37位

通販の広告で見た一枚の写真。

あの人気ピアニスト、上原ひろみの文字が大々的に踊っているが、実質のボスはあの超絶ベーシストであるスタンリー・クラークではないですか!

ろくに広告コピーも読まず、ポチッとクリックしてしまいました。なにしろドラムがレニー・ホワイトという超大型ピアノ・トリオなんですから。

上原ひろみ個人の音楽は、純ジャズというよりも、プログレッシヴだったり、ロックに近かったりするイメージがあります。スタンリーとレニーはチック・コリアの「リターン・トゥ・フォーエヴァー」というフュージョン・グループに参加していたということから、このアルバムは「リターン・トゥ・フォーエヴァー」や、上原のバンド「ソニック・ブルーム」の延長線上にあるものだと予想していたのです。

ところがいざ聴いてみると、ストレート・アヘッドのジャズも多く含まれていて、なかなかバランスのよい好アルバムだと思ったのが正直な感想です。

上原は相変わらず軽快に跳ねているような印象で、ブチ切れた姿も垣間見えるが、おおむねスタンリーの楽想に添った、ある意味スタンリーのサイドマンに徹している部分も多いと思います。彼女がリーダーの時のエキセントリックな演奏も良いけれど、サイドマンとしての上原にも一聴の価値があるように思います。逆に、そんなブチ切れたひろみ嬢の音楽にもスタンリーは期待していたのかもしれませんね。

対するスタンリーは、なんとこれが生涯初のフル・アコースティック・ベース・レコードだということですが、もともとの原点はやはりバップにあるのではないでしょうか。やや硬質ながらも伸びのあるベースは相変わらずスタンリーらしい。曲調を優先させているためか、ベースが弾きまくるスペースは限られていますが、それでもあくまで三人で音楽を作り上げていこう、という姿勢がそこかしこに見受けられるようです。

このふたりのそれぞれのスペースでのはっきりした自己評価をニコニコしながら温かく包み込んでくれているようなのがレニー・ホワイトのドラムではないでしょうか。

メンバーがそれぞれ卓越したテクニックで弾き倒す人ばかりなので、三者三様の壮絶なバトルが繰り広げられることと思いきや、案に相違してゆとりのある演奏で、三人で独特の空間を作り上げた、しごくまっとうなジャズ・アルバムだという気がしました。

「テイク・ザ・コルトレーン」「スリー・ロング・ノーツ」「アイソトープ」「ソーラー」など、バップ系の曲ではスタンリーの原点回帰が見られます。とくに「スリー・ロング・ノーツ」はバードの「コンファーメイション」を思い起こされるものだったし、「ソーラー」はとてもホットで、このあたりは聴いてても楽しかったですよ~

スタンダードの「いつか王子さまが」は、スローなワルツとルバートの境目あたりでのベースとピアノとのデリケートなインタープレイが魅力です。

上原ひろみも選曲からしてはっきり自己主張をしているようで、オリジナルの美しい「シシリアン・ブルー」のほか、「ソーラー」、「アンダー・ザ・ブリッジ」を提供しているほか、スタンリーとの即興曲「グローバル・トゥイーク」などにも参加しています。日本のトラディショナル・ソングである「さくらさくら」などもひろみ嬢の提案なのでしょうか。

ベーシストとしての腕を存分に振るっているのはドラムとのデュオ「テイク・ザ・コルトレーン」に、ソロで演奏した「ベース・フォーク・ソングNo.5&6」ですね。自由なスタンリーの世界が広がっていて、一種の爽快感を覚えます。

それぞれがかなり高水準での演奏なのですが、それが鼻につくこともなく、むしろ確固たるテクニックを背景にして歌い上げる、ゆとりのある演奏だという気がします。

選曲は、スタンリーの作曲が3曲、日本のトラディショナル1曲、上原の作曲が2曲、デューク・エリントンが1曲、ジョー・ヘンダーソンが1曲、マイルス・ディヴィスが1曲、スタンダードが1曲、スタンリーと上原の共作が1曲、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのカヴァーが1曲、レニーの作曲が1曲、の計13曲です。スタンリーのアルバムながら、彼自身の選曲では固めてなくて、上原の可能性にも期待していることが窺えますし、またそれに応えている上原の力量も素晴らしいのではないでしょうか。

◆ジャズ・イン・ザ・ガーデン/Jazz In The Garden

■演奏

スタンリー・クラーク・トリオ ウィズ・上原ひろみ & レニー・ホワイト/Stanley Clarke Trio With Hiromi & Lenny White

スタンリー・クラーク/Stanley Clarke (acoustic-bass)

上原ひろみ/Hiromi (piano)

レニー・ホワイト/Lenny White (drums)

■プロデュース

スタンリー・クラーク & デイヴ・ラヴ/Stanley Clarke Dave Love

■録音

2008年12月13、14日 マッド・ハッター・スタジオ (カリフォルニア州ロサンゼルス)

■リリース

アメリカ2009年6月29日 イギリス2009年5月12日 日本2009年4月15日

■収録曲

① パラダイム・シフト/Paradigm Shift <Election Day 2008> (Clarke)

② さくらさくら/Sakura Sakura (Traditional Japanese Folk Song)

③ シシリアン・ブルー/Sicilian Blue (Hiromi)

④ テイク・ザ・コルトレーン/Take The Coltrane (Duke Ellington)

⑤ スリー・ロング・ノーツ/3 Wrong Notes (Clarke)

⑥ いつか王子様が/Someday My Prince Will Come (Frank Churchill, Larry Morey)

⑦ アイソトープ/Isotope (Joe Henderson)

⑧ ベース・フォーク・ソング No.5 & 6/Bass Folk Song No.5 & 6 (Clarke)

⑨ グローバル・トゥイーク/Global Tweak <Improvised Duet> (Clarke & Hiromi)

⑩ ソーラー/Solar (Miles Davis)

⑪ ブレイン・トレーニング/Brain Training (Hiromi)

⑫ アンダー・ザ・ブリッジ/Under The Bridge (Michael Balzary, Anthony Kiedis, Chad Smith & John Frusciante)

⑬ エルズ・バップ/L's Bop (White)

■チャート最高位

2009年週間チャート

アメリカ(ビルボード)・コンテンポラリー・ジャズ・アルバム・チャート5位

アメリカ(ビルボード)・ジャズ・アルバム・チャート12位

日本(オリコン)23位

昨日のニュースで「ボス」こと忌野清志郎さんの訃報を知りました。

ある過去の体験から、生あるものの寿命は必ず尽きる、とあきらめているのですが、そうは言っても人ひとりが亡くなることはとてもとても寂しいものです。

実は普段はこのブログには、なるべく逝去のニュースは書かないようにしているのです。音楽に関連した訃報ならどの方も平等に扱いたいのですが、そうするとこのブログは「訃報ブログ」になってしまいかねないからなのです。ですから、それぞれ心の中でお別れさせて頂いているのですが、「ボス」に関してはその病との闘いぶりと持ち前の反骨精神に敬意を表し、ひとつの時代が終わったと思えることから、追悼の意を込めて過去記事を再録してみます。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

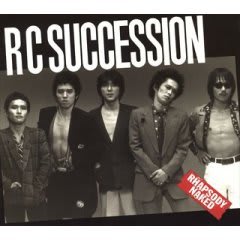

1978年から80年頃にかけてメンバーを入れ替えたRCサクセションは、ロック・バンドとして再生しました。ロック・バンドたるRCサクセションの実質的なデビュー・アルバムが、この「ラプソディー」です。

「ラプソディー」、辞書を引いてみると、『形式にとらわれない、はでな器楽曲』とあります。まさにこのアルバムにピッタリの言葉ではないでしょうか。

チャボこと仲井戸麗市が加わった1978年頃から、RCサクセションはライヴ・ハウスなどで人気を高めてゆきます。80年1月には、渋谷のライヴ・ハウス「屋根裏」でのギグを4日間にわたって満員にし、大成功を収めました。

そして迎えたのが、1980年4月5日、東京・九段の久保講堂での、このライヴです。

当時のRCサクセションは、なぜかレコーディングではおとなしくまとまってしまっていたため、何とかライヴ時の迫力が伝わらないものか・・・と考えた結果、ライヴを収録してそれをレコードにしよう、ということになったんだそうです。

「ラプソディー」は、『日本ロック史上最高のライヴ・アルバムを選べ』と言われると、真っ先にその名が出てくるもののひとつだと思います。ライヴ盤がスタジオ盤を超えた数少ないアルバムとも言っていいでしょう。とにかく、一番ハジけていた時の彼らの姿が垣間見えるんです。メンバーのふてぶてしい面構えが見られるジャケット写真もカッコいい。

オープニングで観衆をあおる清志郎、のっけからエンジン全開です。1曲目の「よォーこそ」ですぐ音の渦の中に引きずり込まれます。最高のウェルカム・ソングですよ、これ。

ソウルとブルーズとが絶妙にブレンドされた骨太のロックが飛び出してきます。RCサクセションはまさに「KING OF ROCK」。

R&Bの洗礼を受けている清志郎の音楽観と、従来のJ-ポップ(ニュー・ミュージック)の概念から逸脱した反骨精神旺盛で率直な歌詞が気持ちいい。ギラギラした輝きを持つこのバンドの精神、ロックンロールでパンクですね。

ソウルフルなボス・清志郎の圧倒的な存在感は、例えていうならミック・ジャガーとか、御大JBらを彷彿とさせるものがあります。

当時、「最強のライヴ・バンド」と言われていただけあって、スタジオで加工されていることを割り引いても、素晴らしく臨場感のあるアルバムに仕上がっています。

バックの演奏は堅実で、ホットで、非常にパワフルです。不良っぽくて、エネルギッシュ。ローリング・ストーンズを思わせるところがありますね。サポートの小川銀次の驚異的テクニックのギターと、サックスの梅津和時の少々エキセントリックなサックスがバンド・サウンドに大きく貢献しています。

全9曲、どれもステキです。中でもぼくのお気に入りは「よォーこそ」、ピーター・ガンに似たイントロを持つ「ボスしけてるぜ」、「雨上がりの夜空に」、そして清志郎が奥さんとのことを唄った曲「ラプソディー」です。~バンドマン歌ってよ/バンドマン今夜もまた/ふたりのためのラプソディー~という一節、泣けますね。

『ラプソディー・ネイキッド』

最近、このライヴの未発表9曲とDVDがついた「ラプソディー・ネイキッド」が発売されて好評を呼んでいるようです。MCまで含めた、このライヴの全貌を聴くことができますよ。

◆ラプソディー/Rhapsody

■歌・演奏

RCサクセション/RC Succession

■リリース

1980年6月5日

■録音

1980年4月5日(東京 久保講堂)

■収録曲

■録音メンバー

[RCサクセション]

忌野清志郎(vocal)

仲井戸麗市(guitar, vocal)

小林和生(bass)

GONTA-Ⅱ(keyboards)

新井田耕造(drums)

[Guest Musicians]

小川銀次(guitar)

梅津和時(sax)

■チャート最高位

1980年週間アルバム・チャート オリコン47位

RCサクセション 「よォーこそ」

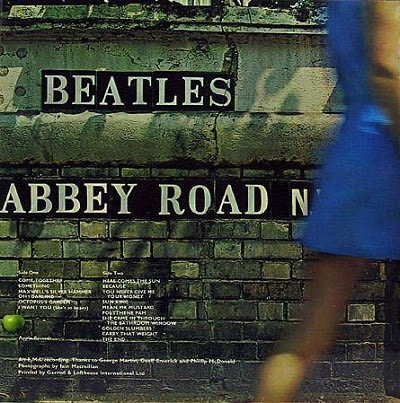

あの偉大なビートルズの終末期に制作された、ロック史上に残る名作が「アビイ・ロード」ですね。

あの「サージェント・ペパーズ」は、分かろうとして数聴きましたが、「アビイ・ロード」は良メロに誘われて何度も聴きましたね。

あの当時、ぼくは中学生。「カム・トゥゲザー」とか「アイ・ウォント・ユー」などのR&B系の曲には馴染めませんでしたが、あとは美メロの宝庫。どれを聴いてもただただウットリするだけでしたよ。

ただし、のちにブルーズにも触れるようになると、「カム・トゥゲザー」と「アイ・ウォント・ユー」の良さや先進性が分かるようになってきました。

その当時は「サムシング」「オー!ダーリン」「ヒア・カムズ・ザ・サン」「マックスウェルズ・シルヴァー・ハンマー」などのシングル向けの小品に注目してたんです。事実メロディーは素晴らしいし、スッキリとまとまったアレンジ、タイトな演奏は、中学生だったぼくの心を掴むのに充分でした。

それから何十回も「アビイ・ロード」を聴くうちに、アナログで言えばB面の2つのメドレーに感じ入るようになってきたんですね。主にジョンの作った「サン・キング」~「シー・ケイム・イン・スルー・ザ・バスルーム・ウィンドウ」までの4曲と、主にポールの作った「ゴールデン・スランバー」~「ジ・エンド」までの3曲です。このふたつのメドレーのたたみ掛けるような息をもつかせぬ流れ、起伏に富んだ美メロの羅列、場面展開のダイナミックさはさすがビートルズ! 彼らのレパートリーの中でも出色の出来ではないでしょうか。

いろいろ話を聞いてみると、この頃のビートルズは半ば空中分解状態にあったらしいのですが、プロデューサーのジョージ・マーティンの下、ビートルズが「原点に戻った」作品でもあったようです。ただし、メンバー間のアルバム制作に対する温度差はあり、ここでも中心的な役割を果たしたのはポールだということです。

このアルバムの中でぼくが気に入っているのは、ポールの絶唱が聴かれる「オー!ダーリン」、ジョージの才能が大きく花開いた「サムシング」「ヒア・カムズ・ザ・サン」、そしてB面のメドレー2つでしょうか。とくに「ゴールデン・スランバー~キャリー・ザット・ウェイト」の流れは絶品です。

演奏能力を取り沙汰されることもあるビートルズですが、サムシングのギター・ソロ(ポールが弾いている?)はよく歌っているし、同曲のベース・ラインは実に個性的に動いてます。リンゴの的を得たフィル・インは、「これしかない」って感じだし、ジョンとポールのヴォーカルも健在ですね。メンバー各人の温度差はあっても、アルバムとしてのまとまりは実に優れていると思います。

有名なのはアビイ・ロードの横断歩道をメンバーが横切る姿を撮影したジャケット写真ですね。これには多くのパロディが存在しています。新しいところではサザン・オール・スターズがアビー・ロードのジャケ写をパロったアルバムを発表していますね。

ちなみに、このジャケ写からは「ポール死亡説」も飛び出しています。曰く、裸足のポールは死を意味する(しかも左利きのポールが右手でタバコを持っている)。駐車しているフォルクスワーゲンのプレート「IF28」はポールがもし生きていれば28歳である、と解釈されたようですね。あとの三人も、白いスーツのジョンは司祭、ダークスーツのリンゴは葬儀屋、デニムの上下を着たジョージは墓堀り人夫、と定義されたようです。

このアルバムが発表されてから今年で40年!しかし古びているどころか、ますます鮮やかに異彩を放っているように思えるのです。おそらく22世紀になっても世界中で聴かれる音楽であり続けることでしょう。

◆アビイ・ロード/Abbey Road

■歌・演奏

ビートルズ/Beatles

■リリース

1969年 (イギリス9月26日、アメリカ10月1日、日本10月21日)

■プロデュース

ジョージ・マーティン/George Martin

■録音メンバー

☆ビートルズ/Beatle

ポール・マッカートニー/Paul McCartney

(lead-vocals, backing-vocals, chorus, bass, electric-guitar, acoustic-guitar, acoustic-piano, synthesizer)

ジョン・レノン/John Lennon

(lead-vocals, backing-vocals, chorus, electric-guitar, acoustic-guitar, acoustic-piano, electric-piano, organ, synthesizer, percussion)

ジョージ・ハリスン/George Harrison

(lead-vocals, backing-vocals, chorus, electric-guitars, acoustic-guitar, bass, harmonium, synthesizer)

リンゴ・スター/Ringo Starr

(leadvocals, backing-vocals, drums, percussion)

-----------------------------------------------

ビリー・プレストン/Billy Preston (organ②⑥)

ジョージ・マーティン/George Martin (organ③⑩⑪, electric-harpsichord⑧)

■チャート最高位

1969年週間チャート アメリカ(ビルボード)1位(11/1~12/20 8週連続)、イギリス1位、日本(オリコン)3位

1970年年間チャート アメリカ(ビルボード)4位

■収録曲

A01 カム・トゥゲザー/Come Together [Lennon-McCartney]

02 サムシング/Something [Harrison]

03 マックスウェルズ・シルヴァー・ハンマー/Maxwell's Silver Hammer [Lennon-McCartney]

04 オー!ダーリン/Oh! Darling [Lennon-McCartney]

05 オクトパス・ガーデン/Octopus's Garden [Starkey]

06 アイ・ウォント・ユー/I Want You (She's So Heavy) [Lennon-McCartney]

B07 ヒア・カムズ・ザ・サン/Here Comes The Sun [Harrison]

08 ビコーズ/Because [Lennon-McCartney]

09 ユー・ネヴァー・ギヴ・ミー・ユア・マネー/You Never Give Me Your Money [Lennon-McCartney]

10 サン・キング/Sun King [Lennon-McCartney]

11 ミーン・ミスター・マスタード/Mean Mr Mustard [Lennon-McCartney]

12 ポリシーン・パン/Polythene Pam [Lennon-McCartney]

13 シー・ケイム・イン・スルー・ザ・バスルーム・ウィンドウ/She Came in Through The Bathroom Window [Lennon-McCartney]

14 ゴールデン・スランバー/Golden Slumbers [Lennon-McCartney]

15 キャリー・ザット・ウェイト/Carry That Weight [Lennon-McCartney]

16 ジ・エンド/The End [Lennon-McCartney]

17 ハー・マジェスティ/Her Majesty [Lennon-McCartney]

※main composer・・・McCartney③④⑨⑬⑭⑮⑯⑰ Lennon①⑥⑧⑩⑪⑫ Harrison②⑦ Starkey⑤

「春」。

日本のジャズ界を代表するベーシストのひとり、金澤英明氏の3枚目のソロ・アルバムです。先日、九州在住の友人「月子」さんからのメールで、リリースされたことを知りました。

もともと、ちょっとした経緯で金澤氏ご本人からファースト・ソロ・アルバムを頂き、それがきっかけとなって彼のベース・サウンドのファンになっていたので、即座にamazonで注文しました。

今週の水曜日には届いていたのですが、平日に慌しく聴くのが惜しかったので、休みの前日の金曜夜まで楽しみにとっておいたんです。

金澤氏のこれまでのソロ・アルバムは2枚とも持っています。クラシック、ジャズ、ロック、R&Bなど、いろんな発展性を持っているベースだと感じられていたものの、日野皓正グループやコジカナツルでの演奏で聴かれるように、どちらかというとジャズ寄りの音を出すのかと思っていました。

CDから流れてきた音楽は、しっとりとした、深みのある、ボーダーレスなアコースティック作品でした。

テーマは「日本の春」。

これをジャンルの括りではなく、「金澤英明」という人間の中から湧き出てきたもので表現しています。

編成は2本のコントラバスとピアノ、という特異なもの。これには意表を突かれました。

金澤氏のあふれる想いを具現化したサウンドはもちろん、彼が選んだミュージシャンも、金澤氏の音楽性の表れでしょう。

金澤氏はおもにピッツィカート奏法で、溝入氏はアルコ奏法で演奏しています。もちろんふたりがアルコでハモる部分もあります。

ふくよかでまろやか、木の香りがする金澤氏のベース、時には優しく流れ、時にはフリーキーに叫ぶ溝入氏のベース、この二人の対比が興味深いです。そして柴田氏のピアノは金澤氏の提起した曲想をさらに深く掘り下げているように思えます。

派手さを抑えた、より繊細な演奏が3人によって展開されています。演奏は、キッチリと隅々まで構成された予定調和的なものではなく、あくまで3人の自由な表現によるものでしょう。骨格だけしっかりと作りこみ、皮や肉の部分をあふれ出る3人の個性で彩っている、という気がします。

この3人の音楽性の融合が、「作曲・金澤/溝入/柴田」というクレジットに現れているのではないでしょうか。

ピアノが入ると、どうしてもその存在が主役になりがちですが、このアルバムでのピアノは、コントラバスの音色を生かし、聴かせるためのサポート役を果たしていると思います。でも脇役というには印象の強い、美しいピアノで、自分のスペースでは曲想に基づいた己のサウンドをしっかりと主張しています。

春がすみがかかった朧月夜、雪の下から現れつつある新芽、花のつぼみ、まだ冷たさの残る風。

日本特有の美しい自然を見ているようです。

まだ雪の残る肌寒く浅い春から、桜散る温暖な春までの、いろんな春がコントラバスで描かれているんです。

まるで印象派の絵を見ているような気分にさせられるんですね。

あるいは、楽器で詩を朗読しているのを聴いているかのようです。

トータルなサウンドは、とにかく骨格が太く、ぜい肉がない感じ。構成はしっかりと練ってあり、各人が曲想を捉え、それぞれのスペースを使って3人が自己表現しています。どこか富樫雅彦の名作、「スピリチュアル・ネイチャー」を想わせる音作りです。

「14th」はクラシックにも造詣の深い金澤氏らしい、親しみがありながらもどこか荘厳なメロディーを持っています。

「LUIZA」は巨匠、アントニオ・カルロス・ジョビンの作。前半は柴田氏のピアノを金澤氏の落ち着いたベースがサポートしています。後半は、美しい溝入氏のアルコを柴田氏と金澤氏が支え、より思索的なムードを醸し出しています。

「桜の宵 一片の月」は、タンゴのようなリズムが異彩を放っていて、温かい気分になれます。咲き誇る桜、その枝の合間から見える月、時折り舞い落ちる花びらなどが目に浮かんでくるんです。

わずか3人、うちベースが2人を占めているにもかかわらず、出てくる音には薄さの影もなく、非常に存在感があって厚い。

金澤氏のベースは、決して弾きまくっているわけではないのですが、充分ベースの音色や存在を意識させて貰えます。とにかく個性豊かで表現力に満ちていると思います。

いわば金澤氏を筆頭とした3人による、「春」をテーマにしたエッセイ集、といったところでしょうか。

決して「華やかな春」ばかりではありませんが、生命力に満たされた土台を持つ作品だと思うのです。

◆春 Sound of Contrabass

■演奏

金澤英明

■アルバム・リリース

2009年

■プロデュース

多田鏡子

■レコーディング・エンジニア

青野光政

■収録曲

① 二風谷(nibudani) (金澤英明/溝入敬三/柴田敏弥)

② 雪の下の春 (金澤英明)

③ LEO (金澤英明/溝入敬三/柴田敏弥)

④ 14th (金澤英明)

⑤ 屈原(kutsugen) (金澤英明/溝入敬三/柴田敏弥)

⑥ TOSHI (金澤英明/溝入敬三/柴田敏弥)

⑦ 武蔵野ー春草 (金澤英明/溝入敬三/柴田敏弥)

⑧ LUIZA (Antonio Carlos Jobin)

⑨ Some Other Time (Leonard Bernstein)

⑩ 桜の宵 一片の月 (金澤英明)

■録音メンバー

金澤英明(contrabass)

溝入敬三(contrabass)

柴田敏弥(piano)

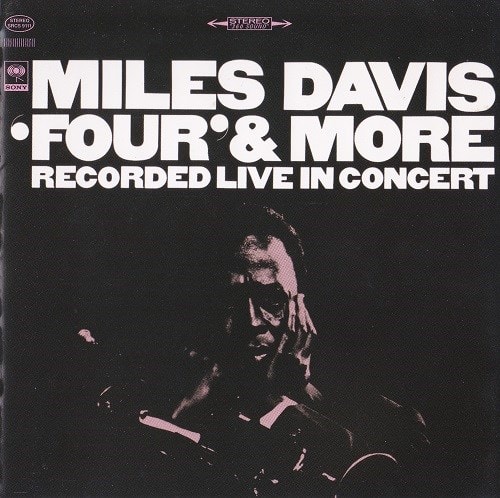

1964年2月12日、マイルス・デイヴィス・クィンテットは、ニューヨークのリンカーン・センター内にあるフィルハーモニック・オーディトリアムでライヴを行いました。この時の演奏を収めたものが、『マイ・ファニー・ヴァレンタイン』と、『フォア&モア』であることはよく知られていますね。『マイ・ファニー~』には比較的スロー、あるいはミディアム・テンポの曲が多く、『フォア&モア』はアップ・テンポのハードな曲を主体としています。

「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」

ぼくは、この「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」というライヴ・アルバムの持つ張り詰めた空気がとても好きなんです。

時には訥々と、時にはロマンティックに、時には雄弁に語っているマイルスのトランペットの素晴らしさは言うまでもありません。

研ぎ澄まされた音はいやがうえにも緊張感を高めています。

バックの面々のスケールの大きな演奏は驚異的だし、非常に自由で美しい。

とくにこのアルバムで聴くことのできるハービー・ハンコックの叙情的で創造的なピアノ、何度聴いてもほれぼれします。

たとえば雨の降っている夜中だとか、しんみりと孤独を感じている夜などにこのアルバムを聴くと、体の芯までジャズが染み渡っていくような気がします。

3曲目の「星影のステラ」のトランペット・ソロの最中で、感極まった聴衆が叫び声をあげているのが聴こえますが、この声すら感動的だなぁ、と思ってしまうんです。

さて、『フォア&モア』です。

1曲目の最初からとてつもないハイ・テンションでスタートするこのアルバム、息をもつかせぬ緊張感が最後まで続きます。この緊張感を支えているのが、トニー・ウィリアムスの豪快で知的なドラミングだと思います。トニーの叩き出すリズムの切れ味って、なんて鋭いんでしょう。何も考えずに、そのリズムに体を委ねたくなります。

「フォア&モア」

マイルスとジョージ・コールマンのホットなブロウは魅力たっぷり。ハービー・ハンコックのピアノは、バッキングではモーダルな動きを見せつつ、ソロになると実に饒舌でメロディック。ロン・カーターの力強いベースはドラムとともに強力なグルーヴを生み出しています。

気持ちの中にじんわりと染み通ってゆくジャズもいいけれど、体の芯から揺り動かされるようなハードなジャズを聴くのもまた楽しいですね。

マイルスの作品を聴いていると、つくづく「メンバーの人選も音楽性のうち」だと思います。それぞれが奔放にプレイしているにもかかわらず、それがマイルスの音楽を具現しているのですから。

マイルスの期待に応えるメンバーの実力も素晴らしいですが、彼らの音楽性を見抜くマイルスの確かな眼力にはさらに感服させられます。バンマスたるもの、こうでなくっちゃね。

凄まじい気合の感じられるこのアルバム、理屈抜きでぼくをコーフンさせてくれるんです。

上段 左=マイルス・デイヴィス 右=ジョージ・コールマン

下段 左=トニー・ウィリアムス 中=ハービー・ハンコック 右=ロン・カーター

いわゆる「マイルス黄金クィンテット」はこの時期より少しあとになりますが、バックにハービー、ロン、トニーが揃ったこの頃からの演奏も素晴らしく、迫力と情緒に満ちていて大好きなんです。

マイルス・デイヴィスのアルバムは、どの時期のものを聴いても、ジャズの楽しさ、カッコよさ、素晴らしさを感じさせてくれる何かがあるような気がします。

1964年2月12日のマイルス・デイヴィス・クインテット

■録音場所

リンカーン・センター、フィルハーモニック・ホール (ニューヨーク)

■録音メンバー

マイルス・デイヴィス/Miles Davis (trumpet)

ジョージ・コールマン/George Coleman (tenor-sax)

ハービー・ハンコック/Herbie Hancock (piano)

ロン・カーター/Ron Carter (bass)

トニー・ウィリアムス/Tony Williams (drums)

■プロデュース

テオ・マセロ/Teo Macero

--------------------------------

◆マイ・ファニー・ヴァレンタイン/My Funny Valentine

■リリース

1965年2月23日

■レーベル

コロンビア/Columbia

■収録曲

[side-A]

① マイ・ファニー・ヴァレンタイン/My Funny Valentine (Richard Rodgers, Lorenz Hart)

② オール・オブ・ユー/All of You (Cole Porter)

[side-B]

③ ステラ・バイ・スターライト/Stella by Starlight (Ned Washington, Victor Young)

④ オール・ブルース/All Blues (Miles Davis)

⑤ アイ・ソート・アバウト・ユー/I Thought About You (Johnny Mercer, Jimmy Van Heusen)

■チャート

1965年週間アルバムチャート最高位 アメリカ(ビルボード)138位

--------------------------------

◆フォア・アンド・モア/"Four" & More

■リリース

1966年1月17日

■レーベル

コロンビア/Columbia

■収録曲

[side-A]

① ソー・ホワット/So What (Miles Davis)

② ウォーキン/Walkin' (Richard Henry Carpenter)

③ ジョシュア~ゴー・ゴー/Joshua/Go-Go [Theme and Announcement] (Victor Feldman)

[side-B]

④ フォア/Four (Miles Davis)

⑤ セヴン・ステップス・トゥ・ヘヴン/Seven Steps to Heaven (Victor Feldman, Miles Davis)

⑥ ゼア・イズ・ノー・グレイター・ラヴ~ゴー・ゴー/There Is No Greater Love/Go-Go [Theme and Announcement] (Marty Symes, Isham Jones)

レコードやCDを借りたまま返しそびれたってこと、ありませんか?

それが未だに我が家に眠っている場合、そのレコードやCDを見るたびに貸してくれた人のことを思い出してしまいますよね。「なぜ買った覚えのないこれがここにあるのだろう」という場合も往々にしてありますが・・・(汗)

ともかく、借りたままになっているレコードが以前付き合っていた女性のものだったりすると、しばしその当時を思い出して感慨にふけったりしてしまいます。

「トモコちゃん」というコがおりました。

トモちゃんとは20歳前後くらいから3年間ほど付き合ったかな。今までで一番思い入れの強い、最も好きになった女性と言って差し支えないでしょう。

その頃のぼくは、「HANK」というライヴ・ハウスに足しげく通っていました。同じ頃、地元駅地下にある多目的広場で毎週日曜日にコミュニティ公開放送が行われることになったんですが、そのプロデュースを「ハンク」のスタッフが行うことになったんです。常連のひとりだったぼくもその公開放送の手伝いに毎週参加することになりました。機材の搬入・搬出のほか、時には番組の構成や選曲に意見を出したり。DJは地元各大学の放送研究部に所属するアマチュア・アナウンサーです。その中でS女子大の放送研究部からDJとして来ていたのがトモちゃんだったわけです。

丸顔で、愛嬌のある目で、ちょっとフックラしていた可愛いトモちゃんを見て、なぜかぼくは「あ、このコと付き合うようになるな」と思ったんです。根拠? いやいや、そんなものはありません。いわゆる直感、ってやつです。

ではそこから猛烈にアタックしたのでしょうか。いやいやいや、なぜかぼくはヨソヨソしい態度をとり続けたんですよ。照れもあったんでしょうけど、ちょっと人見知りなところがあったぼくは、その頃は(特に女子には)あまり最初からは気さくに話しかけることなんてできなかったんです。

トモちゃんに出会ってから2、3ヶ月経った頃でしょうか。ある日曜日、いつもの本番が終わると、スタッフの提案で、「みんなでたまにはお茶でもしようか」ということになったんですね。その週の担当がS女子大だったので、当然トモコちゃんも来ていました。そして入った喫茶店でぼくの隣に座ったのがトモちゃんだったんです。

その時はじめて話らしい話をしたのですが、びっくりしたことに年も誕生日も同じだったんです。もう、改めて「運命」みたいなものを感じましたよ。

トモちゃんとはその年夏の花火大会に一緒に行く約束をし、それがきっかけで付き合うようになりました(^^)

メデタシメデタシ (終) ・・・じゃなくて~

そのトモちゃんに借りたのが、このチープ・トリックの「天国の罠」だったんです。

チープ・トリックは1970年代後半に現れたロック・バンドです。今や結成以来30年以上のキャリアを誇るベテランです。

デビューしたての頃は、当時隆盛を誇っていたニュー・ウェイヴ・ブームの一員のように伝わっていたこともありましたが、いわゆるパンクなどとは一線を画したロック・バンドです。クイーンなどと同じく、日本から火がついたバンドのひとつです。ハード・ロックにカテゴライズされることもままあるようですが、とても聴きやすいメロディ・ラインを持った、パワー・ポップ・バンドと見ることもできると思います。とにかく、メロディー・センスが良いんですよ。

そのチープ・トリックの初期の代表作が「天国の罠」です。

このアルバムからは「サレンダー」、「カリフォルニア・マン」のふたつのヒットが飛び出しました。どちらもノリノリのハードなロック・ナンバーです。そのほか、「サヨナラ・グッバイ」は彼らのライヴのエンディングを飾る曲としてファンの間ではお馴染みです。「これぞハード・ロック」なナンバーで、ロビンの野性味あふれるボーカルが魅力です。「ハラキリ」「カミカゼ」などの日本語が飛び出してくるユニークな曲としても知られていますね。

ロビンのヴォーカルは、時には甘く、時には男っぽく、時にはワイルドに、といろんな面を持っています。リックのギターはロックンロールを基盤としているんでしょうか、シンプルで分かりやすいですね。重く安定感のあるトムとバーニーのリズム陣の重要性も特筆されていいと思います。とくにベースを弾くぼくには、トムが使っている「12弦ベース」のユニークさに目を見張らされた覚えがあります。

この「天国の罠」が気に入ったことと、トモちゃんとは深く長い付き合いになったことで、ずっとレコードを手元においておいたわけです。

でも時が経って、ふたりが別々の道を進む日がやってきます。レコードだけはそれっきりぼくの手元に未だに残っているんです。

そして、チープ・トリックの曲(特に「天国の罠」に入っている曲)を聴くと、「トモちゃんどうしてるかな~」と思ってしまうのです(^^;)

風の便りでは、トモちゃんは夢だった学校の先生になり、幸せな結婚生活を送っている、ということです。

◆天国の罠/Heaven Tonight

■歌・演奏

チープ・トリック/Cheap Trick

■リリース

1978年4月

■プロデュース

トム・ワーマン/Tom Werman

■録音メンバー

[Cheap Trick]

ロビン・ザンダー/Robin Zander (lead-vocals, rhythm-guitar)

リック・ニールセン/Rick Nielsen (lead-guitar, backing-vocals)

トム・ピーターソン/Tom Petersson (bass, 12st-bass, backing-vocals)

バン・E・カルロス/Bun E. Carlos(drums)

[guest]

ジェイ・ワインディング/Jai Winding (keyboards)

■収録曲

[side-A]

① サレンダー/Surrender (R. Nielsen) ☆全米62位

② オン・トップ・オブ・ザ・ワールド/On Top of the World (R. Nielsen)

③ カリフォルニア・マン/California Man (Roy Wood) ☆

④ ハイ・ローラー/ (R. Nielsen, T. Petersson, R. Zander)

⑤ サヨナラ・グッバイ/Auf Wiedersehen (R. Nielsen, T. Petersson)

[side-B]

⑥ テイキン・ミー・バック/Takin' Me Back (R. Nielsen)

⑦ オン・ザ・レイディオ/On the Radio (R. Nielsen)

⑧ ヘヴン・トゥナイト/Heaven Tonight (R. Nielsen, T. Petersson)

⑨ スティッフ・コンペティション/Stiff Competition (R. Nielsen)

⑩ ハウ・アー・ユー?/How Are You? (R. Nielsen, T. Petersson)

⑪ オー・クレア/Oh Claire (R. Nielsen, T. Petersson, R. Zander, Bun E. Carlos)

☆=シングル・カット

■チャート最高位

1978年週間チャート アメリカ(ビルボード)48位、日本(オリコン)11位