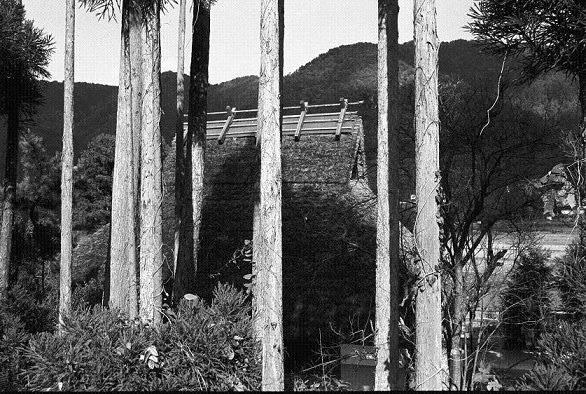

撮影場所 島根県加茂町 (現在は雲南市)

私のところから一般道で日帰りで撮影に出かけるには出雲市が限界である。

今は高速道路が出来て石見銀山や江津や浜田まで可能だ。

出雲市までは国道九号線を走っては時間がかかりすぎる。

これにほぼ並行して農免道が走っている。これを利用して走ると早い。

この沿線に茅葺民家が存在した。

この民家も農免道近くにあった。出雲と尾道を結ぶ高速道がすぐ近くを走る予定であった。

収穫を終わった稲を高い稲架に干している。稲架ははハサともハデとも呼ばれ各地で干し方に特徴がある。西日本のは面白味が無いが東北のは一見の価値がある。、

加茂町は岡山県にもある、島根の加茂町が有名になったのは銅鐸が大量に発見されたことでしょうか。

39個農道道路工事で発見された。加茂岩倉遺跡と命名

そのうち二個は個人が持ち帰っていたのが後で発覚した。

結局、地元には残らず奈良県で調査、研究、保管される事になった。

2008年すべて国宝に指定され無償貸与で出雲市に保管されている。

私も発掘現場を見に行った。奈良に持ち出される前に展示会があり一目みようと行った。

精巧さと文様の素晴らしさに驚いた。島根県には加工しやすい来待石(きまちいし)が近くにあったためこんな精巧なものが出来たといわれている。

この銅鐸が大量発見された場所から銅剣が大量に発見された斐川町の荒神谷遺跡までは直線で3キロ程度しか離れておらず交流があったものと言われている。

荒神谷遺跡あたりまで海岸線だったといわれている。

私のところから一般道で日帰りで撮影に出かけるには出雲市が限界である。

今は高速道路が出来て石見銀山や江津や浜田まで可能だ。

出雲市までは国道九号線を走っては時間がかかりすぎる。

これにほぼ並行して農免道が走っている。これを利用して走ると早い。

この沿線に茅葺民家が存在した。

この民家も農免道近くにあった。出雲と尾道を結ぶ高速道がすぐ近くを走る予定であった。

収穫を終わった稲を高い稲架に干している。稲架ははハサともハデとも呼ばれ各地で干し方に特徴がある。西日本のは面白味が無いが東北のは一見の価値がある。、

加茂町は岡山県にもある、島根の加茂町が有名になったのは銅鐸が大量に発見されたことでしょうか。

39個農道道路工事で発見された。加茂岩倉遺跡と命名

そのうち二個は個人が持ち帰っていたのが後で発覚した。

結局、地元には残らず奈良県で調査、研究、保管される事になった。

2008年すべて国宝に指定され無償貸与で出雲市に保管されている。

私も発掘現場を見に行った。奈良に持ち出される前に展示会があり一目みようと行った。

精巧さと文様の素晴らしさに驚いた。島根県には加工しやすい来待石(きまちいし)が近くにあったためこんな精巧なものが出来たといわれている。

この銅鐸が大量発見された場所から銅剣が大量に発見された斐川町の荒神谷遺跡までは直線で3キロ程度しか離れておらず交流があったものと言われている。

荒神谷遺跡あたりまで海岸線だったといわれている。