ミソハギ(禊萩、学名:Lythrum anceps)はミソハギ科の多年草。

ミソハギは旧暦のお盆が花期で、水を注いで厄を払う「禊(みそぎ)」に使用される萩の花に似てることから「禊ぎ萩(みそぎはぎ)」が転じてミソハギとなったといわれています。

ツユクサ(露草・鴨跖草、学名: Commelina communis )ツユクサ科ツユクサ属の一年生植物

鮮やかな青色の花は朝に咲き、昼にはしぼむ。

わんちゃん的にはこの青い色がダイスキ。なので、庭に生えていても許している。

ユウゲショウ(夕化粧、学名: Oenothera rosea)は、アカバナ科マツヨイグサ属の多年草。

和名の由来は、午後遅くに開花して、艶っぽい花色を持つことからとされるが、実際には昼間でも開花した花を見られる。オシロイバナの通称と紛らわしいので、アカバナユウゲショウ(赤花夕化粧)と呼ぶこともある。

ヒルガオ(昼顔、学名: Calystegia pubescens)ヒルガオ科

夏にアサガオに似た桃色の花を咲かせ、昼になっても花がしぼまないことからこの名がある。

果実はほとんど結ばず、地下の根茎により繁殖する。

薬用植物であり、利尿薬(生薬-施花・せんか):乾燥した全草(施花)を観ず400ccで1/3量に煎じて服用。

虫刺され:生の葉のしぼり汁を患部に塗る。

シマスズメノヒエ(島雀の稗、学名: Paspalum dilatatum)は、イネ科スズメノヒエ属の多年生の草本

南アメリカ原産

踏みつけに強く、芝生地にもよく侵入する。牧草としてもよく利用される。この類では大きくなる方で、穂も大きくてよく目立つ。穂に毛が多いのが特徴となっている

クルマバザクロソウ(車葉柘榴草)ザクロソウ科クルマバザクロソウ属

葉は4~7個ずつ輪生、花の表面には同心円状のすじが見られる。

北アメリカ原産といわれ、日本には明治末期に入っている。

ガマ(蒲、香蒲、学名:Typha latifolia L.)ガマ科ガマ属の多年草の抽水植物 別名、ミズクサ

円柱状の穂は蒲の穂と呼ばれる。花粉は蒲黄(ほおう)とよばれ、薬用にされる。

和名のガマは、葉を編んでむしろや敷物を作ったことから、朝鮮語のカム(材料)に由来するとする説がある。ガマは漢字で「蒲」と書き、水辺に生える草という意味がある。「甫」は田んぼに草が生えている様子を表し、さんずいをつけた「浦」は水辺を表していて、これに草かんむりをつけている。別名で、ミズクサ・ミスクサ・ミスグサ(御簾草)や、キツネノロウソク(狐の蝋燭)とも言われる。

オクラ(秋葵)アオイ科トロロアオイ属 またはその食用果実である。

原産地はアフリカ北東部(エチオピアが有力)。原産地や熱帯では多年草で、何年も繰り返し果実をつけるが、日本では越冬できないため一年草である。

この野菜が全国的に普及する昭和50年代以前から食べられていた地域では「ネリ」という日本語で呼ばれていた。今では「オクラ」という英語名称以外では通じないことが多い。

アフリカ東北部の原産。熱帯から温帯で栽培されている。

エジプトでは、紀元前元年ごろにはすでに栽培されていた歴史の古い野菜で、野生種はインドでも見られる。アメリカ州では、主に西アフリカから移住させられた奴隷によって栽培が始まり、現在でもアメリカ合衆国南部、西インド諸島、ブラジル北部など、アフリカ系住民の多い地域でよく栽培されている。

日本に渡来したのは幕末ごろで、一般に広く栽培されるようになったのは、昭和30年代になってからである。

ヒレタゴボウ(鰭田牛蒡)アカバナ科 別名アメリカミズキンバイ(アメリカ水金梅)

水辺に生える北米原産の一年草。日当たりのよい田んぼ(休耕田や湿地)周辺を好むらしい。川べりにも。種子を大量に作り出すため群生しやすい。

草丈は人の腰あるいはそれ以上に育つそこそこの大型雑草。がっちり太い主たる一本の茎を直立させ、そこから前後左右にバランスよく枝を豊かに生やす。

サクラタデ(桜蓼)タデ科

花が大きく、色が サクラ のように淡紅色をしているのでいう 。

牧野富太郎 (1940) は、「櫻蓼ハ其花淡紅色ニシテさくらノ如ケレバ云ウ」と述べている 。 詳細

サクラタデのもう一つのお話こちら

スベリヒユ(滑莧・滑り莧、学名: Portulaca oleracea)スベリヒユ科スベリヒユ属の一年生植物

畑の雑草として知られる身近な野草でありながら、独特のぬめりと酸味がある強壮食品で、栄養価も高いともいわれている。全草を乾燥させたものは薬用される。食べられる野草です。

こちら

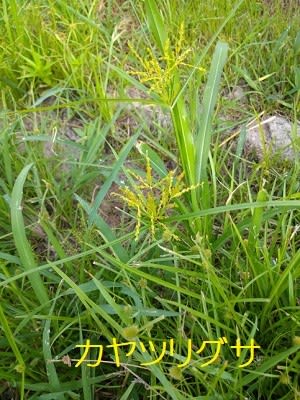

カヤツリグサ(蚊帳吊草、莎草、学名: Cyperus microiria)は、カヤツリグサ科カヤツリグサ属の一年生植物。道端や田畑にも出現する雑草。マスクサ(枡草)ともいう。

背丈は30cm程度、大きいものでも50cmくらい。全体に緑色で、つやがある。根元には少数の細長い葉がある。その真ん中から直立する茎を伸ばす。茎は節がなく、枝分かれせず、真っすぐに伸び、先端に花序をつける。茎の断面は、三角形になっている。

ミゾカクシ (溝隠、 Lobelia chinensis )キキョウ科 ミゾカクシ属の雑草。

和名 は、 溝 を隠すほど茂ることから付けられた。 また、 田 の 畦 に 筵 を敷いたように生える様子から アゼムシロ (畦筵)ともいう。花の大きさ1cm(とってもちっちゃいです)

漢方薬としてはこちら