ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による最近の観測は、天王星の衛星アリエルの表面組成に関する貴重な情報がもたらされています。

分光観測のデータが示しているのは、水の氷と非晶質炭素の混合物に加えて、豊富な二酸化炭素(CO2)の氷の存在。

特に、アリエルの軌道運動方向から常に背を向けている“後半球”に、これらは顕著に集中していました。

この発見は、太陽からの距離を考えると興味深いもの。

それは、太陽から遠く離れ極寒環境と言われる天王星系でさえ、CO2は容易に昇華して宇宙空間に逃げてしまうからです。

そこで、考えられるのは、何かがアリエルの表面に二酸化炭素を供給しているということです。

アリエルの表面と天王星の磁気圏の荷電粒子との間の相互作用が、電離放射線によって分子が分解される放射線分解と呼ばれるプロセスを通じて、二酸化炭素を生成するという説もあります。

ただ、今回の研究では、二酸化炭素やその他の分子がアリエルの内部が来ていると考えています。

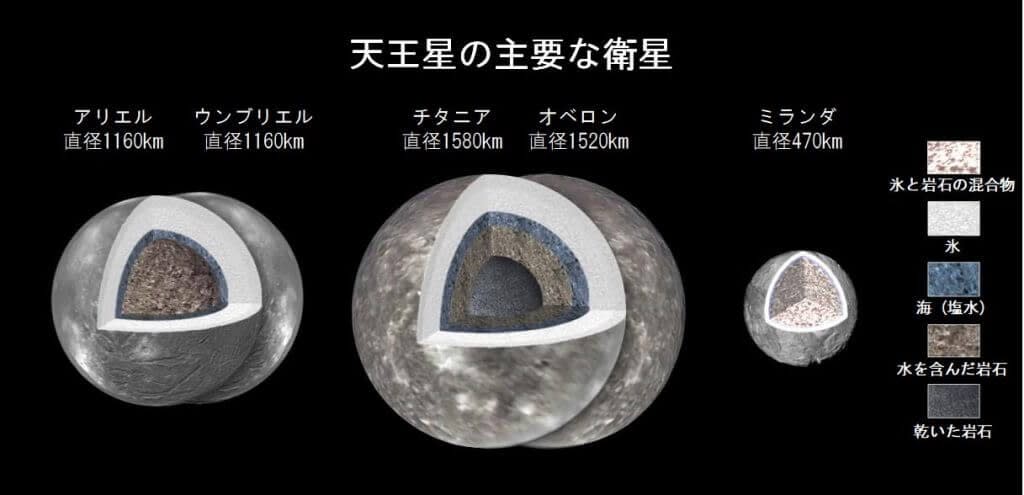

ひょっとすると、衛星アリエルには地下に液体の海があって、そこから二酸化炭素などの分子が出現しているのかもしれません。

CO2の氷の起源と持続性の謎

アリエルの後半球に存在する著しい量のCO2の氷は、その起源と持続性に関して疑問を提起しています。

この疑問に対しては、放射線分解や季節移動、内部由来といった3つの主要な仮説があります。

1.放射線分解(実行可能なメカニズムであるが、完全な説明ではない可能性がある)

一つ目の仮説は、放射線分解のプロセスです。

つまり、水の氷と炭素を含む物質への放射線照射によってCO2が生成されるというものです。

実験室レベルでは、このプロセスによりCO2とともに一酸化炭素(CO)が生成されることが示されています。

なので、アリエルの後半球で両方の分子が豊富に存在する理由を、この仮設で説明できる可能性があります。

でも、放射線分解だけでは、アリエルで観測されたCO2とCOの分布を完全には説明できない可能性があるんですねー

例えば、アリエルの後半球で検出されたCO2の特徴が、放射線分解されたCO2の氷の特徴と完全には一致していないことがあります。

さらに、CO2が主に放射線分解によって生成されたとすると、COとCO2の比率はアリエルの表面全体で比較的均一になっていると予想されます。

ただ、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の観測では、この比率はアリエルの後半球の方が前半球よりもはるかに高いことが示されています。

そう、他の要因が関係している可能性があることを示唆しています。

2.季節移動(CO2分布に影響を与える可能性のある動的プロセス)

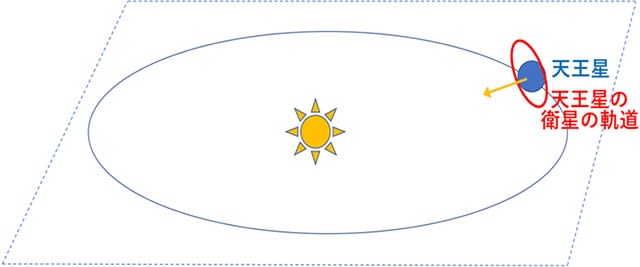

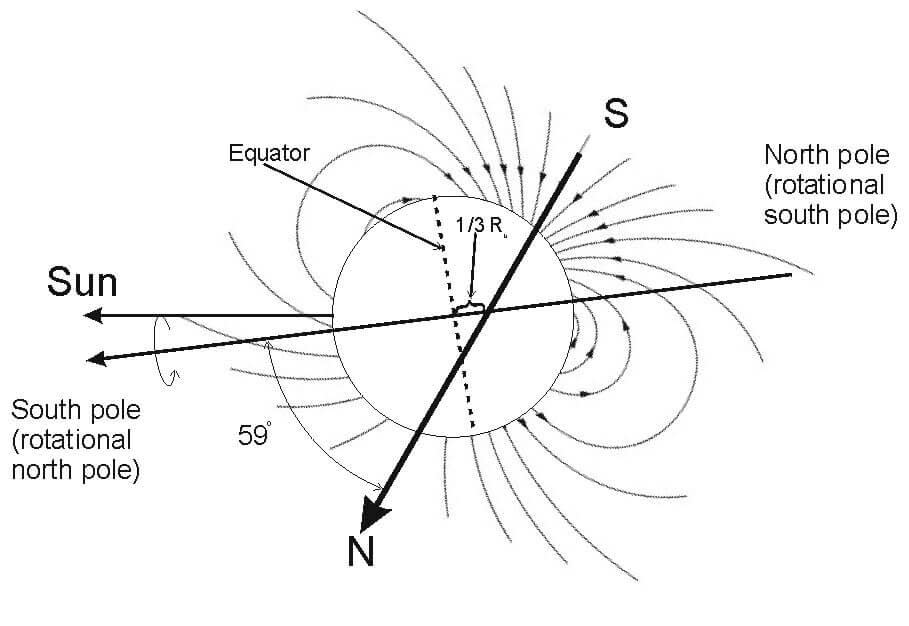

天王星は自転軸がほぼ横倒しになっていて、その傾きは98度もあります。

同じくアリエルも大きく傾いた軌道を回っているので、その表面は極端な季節移動を経験することになります。

その結果、CO2などの揮発性物質は、夏の間は昇華して極地から移動し、冬の間は冷たい地域に堆積する可能性があります。

この季節移動のプロセスは、アリエルで観測されたCO2の分布、特に後半球への集中を説明するのに役立つ可能性があります。

3.内部由来の物質(CO2の存在と組成の手掛かり)

今回の研究では、アリエルのCO2の起源を説明するため、内部由来の物質、特にアリエルの内部からのCO2放出の可能性を探求しています。

この仮説は、アリエルの後半径に厚さ10ミリを超える濃縮されたCO2の氷の堆積物が存在するという、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による発見によって裏付けられています。

この堆積物は、放射線分解だけでは説明できない可能性があり、アリエルの内部から表面へのCO2の放出を示唆しています。

そこで、本研究ではCO2がアリエルの内部にある液体の海の中で発生する化学プロセスに由来する可能性があることを示唆しています。

このCO2は、アリエルの氷の外郭にある亀裂またはプルーム(水柱)を通して放出され、表面に堆積する可能性があります。

アリエルに炭酸塩が存在する可能性があるという発見は、内部活動とCO2の内部由来をさらに裏付けるものとなっています。

COの存在と継続的な補充

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の観測により、アリエルの後半球にCOが検出されたことは驚くべきことでした。

それは、COがアリエルの平均表面温度よりもはるかに低い温度でしか安定して存在できないので、継続的に補充されている必要があるからです。

本研究では、このCOの補充に寄与する可能性のあるメカニズムとして、放射線分解とCO2の氷からの昇華の両方を示唆しています。

CO2の放射線分解はCOを生成することができ、このプロセスはアリエルで観測されたCOの豊富さに寄与している可能性があります。

さらに、CO2の氷が昇華すると、COが豊富なものになる可能性があり、こちらもCOの継続的な補充に寄与している可能性があります。

内部活動と海洋組成の手掛かり

アリエルのスペクトルで見られる4.02μmのバンドは、特に興味深いものでした。

それは、炭酸塩鉱物に存在するν1 +ν3結合モードと一致しているためです。

この発見は、炭酸塩がアリエルの表面組成に存在する可能性があることを示唆していて、アリエルの地質学的および化学的進化に影響を与える可能性があります。

炭酸塩の存在は、アリエルの過去または現在における内部活動を示唆している可能性があります。

それらは、水とCO2の相互作用によって形成され、液体の水とCO2が過去または現在に、アリエルの内部で相互作用していたことを示唆しています。

この相互作用は、潜在的に居住可能な環境の存在に影響を与える可能性があり、さらなる調査が必要です。

アリエルの形成と進化の手掛かり

アリエルの炭素同位体組成、特に炭素13(13C)の存在量は、その形成と進化に関する貴重な手掛かりを提供する可能性があります。

予備分析では、アリエルの13C/12C比は太陽系の内側の天体で見られる典型的な値よりも高いことが示唆されていて、13Cが豊富である可能性が示唆されています。

この13Cの濃縮は、アリエルのCO2の氷が、有機物や炭素塩鉱物など、13Cが豊富な物質から生成された可能性があることを示唆しています。

このことから、13C/12C比を詳細にモデル化することで、アリエルの炭素源、形成条件、および全体的な進化について、さらに洞察が得られる可能性があります。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡によるアリエルの観測は、その表面組成が予想以上に複雑で魅力的なことを明らかにしました。

豊富なCO2の氷、予想外のCOの存在、炭酸塩の可能性のある検出は、その地質学的な歴史、内部活動、および潜在的な居住可能性に関する疑問を提起しています。

今回の研究では、これらの観測結果を説明するために、いくつかの実行可能な仮説とメカニズムを提供しています。

ただ、決定的な結論に行き着くには、より的を絞った調査とデータ分析が必要となります。

今後の天王星探査ミッションは、アリエルの謎を解明し、私たちの太陽系における氷衛星の多様性と複雑さについての理解を深める上で、極めて重要なものと言えます。

こちらの記事もどうぞ

分光観測のデータが示しているのは、水の氷と非晶質炭素の混合物に加えて、豊富な二酸化炭素(CO2)の氷の存在。

特に、アリエルの軌道運動方向から常に背を向けている“後半球”に、これらは顕著に集中していました。

この発見は、太陽からの距離を考えると興味深いもの。

それは、太陽から遠く離れ極寒環境と言われる天王星系でさえ、CO2は容易に昇華して宇宙空間に逃げてしまうからです。

そこで、考えられるのは、何かがアリエルの表面に二酸化炭素を供給しているということです。

アリエルの表面と天王星の磁気圏の荷電粒子との間の相互作用が、電離放射線によって分子が分解される放射線分解と呼ばれるプロセスを通じて、二酸化炭素を生成するという説もあります。

ただ、今回の研究では、二酸化炭素やその他の分子がアリエルの内部が来ていると考えています。

ひょっとすると、衛星アリエルには地下に液体の海があって、そこから二酸化炭素などの分子が出現しているのかもしれません。

この研究は、ジョンズ・ホプキンス応用物理学研究所のRichard J. Cartwrightさんを中心とする研究チームが進めています。

本研究の成果は、アメリカの天体物理学雑誌“Astrophysical Journal Letters”に“JWST Reveals CO Ice, Concentrated CO2 Deposits, and Evidence for Carbonates Potentially Sourced from Ariel's Interior”として掲載されました。DOI:10.3847 / 2041-8213 / AD566A

本研究の成果は、アメリカの天体物理学雑誌“Astrophysical Journal Letters”に“JWST Reveals CO Ice, Concentrated CO2 Deposits, and Evidence for Carbonates Potentially Sourced from Ariel's Interior”として掲載されました。DOI:10.3847 / 2041-8213 / AD566A

|

| 図1.1986年1月24日に、NASAの惑星探査機“ボイジャー2号の狭角カメラで撮影された天王星の衛星アリエルのモザイク画像。(https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA01534) Credit: NASA/Jet Propulsion Laboratory |

CO2の氷の起源と持続性の謎

アリエルの後半球に存在する著しい量のCO2の氷は、その起源と持続性に関して疑問を提起しています。

この疑問に対しては、放射線分解や季節移動、内部由来といった3つの主要な仮説があります。

1.放射線分解(実行可能なメカニズムであるが、完全な説明ではない可能性がある)

一つ目の仮説は、放射線分解のプロセスです。

つまり、水の氷と炭素を含む物質への放射線照射によってCO2が生成されるというものです。

実験室レベルでは、このプロセスによりCO2とともに一酸化炭素(CO)が生成されることが示されています。

なので、アリエルの後半球で両方の分子が豊富に存在する理由を、この仮設で説明できる可能性があります。

でも、放射線分解だけでは、アリエルで観測されたCO2とCOの分布を完全には説明できない可能性があるんですねー

例えば、アリエルの後半球で検出されたCO2の特徴が、放射線分解されたCO2の氷の特徴と完全には一致していないことがあります。

さらに、CO2が主に放射線分解によって生成されたとすると、COとCO2の比率はアリエルの表面全体で比較的均一になっていると予想されます。

ただ、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の観測では、この比率はアリエルの後半球の方が前半球よりもはるかに高いことが示されています。

そう、他の要因が関係している可能性があることを示唆しています。

2.季節移動(CO2分布に影響を与える可能性のある動的プロセス)

天王星は自転軸がほぼ横倒しになっていて、その傾きは98度もあります。

同じくアリエルも大きく傾いた軌道を回っているので、その表面は極端な季節移動を経験することになります。

その結果、CO2などの揮発性物質は、夏の間は昇華して極地から移動し、冬の間は冷たい地域に堆積する可能性があります。

この季節移動のプロセスは、アリエルで観測されたCO2の分布、特に後半球への集中を説明するのに役立つ可能性があります。

3.内部由来の物質(CO2の存在と組成の手掛かり)

今回の研究では、アリエルのCO2の起源を説明するため、内部由来の物質、特にアリエルの内部からのCO2放出の可能性を探求しています。

この仮説は、アリエルの後半径に厚さ10ミリを超える濃縮されたCO2の氷の堆積物が存在するという、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による発見によって裏付けられています。

この堆積物は、放射線分解だけでは説明できない可能性があり、アリエルの内部から表面へのCO2の放出を示唆しています。

そこで、本研究ではCO2がアリエルの内部にある液体の海の中で発生する化学プロセスに由来する可能性があることを示唆しています。

このCO2は、アリエルの氷の外郭にある亀裂またはプルーム(水柱)を通して放出され、表面に堆積する可能性があります。

アリエルに炭酸塩が存在する可能性があるという発見は、内部活動とCO2の内部由来をさらに裏付けるものとなっています。

COの存在と継続的な補充

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の観測により、アリエルの後半球にCOが検出されたことは驚くべきことでした。

それは、COがアリエルの平均表面温度よりもはるかに低い温度でしか安定して存在できないので、継続的に補充されている必要があるからです。

本研究では、このCOの補充に寄与する可能性のあるメカニズムとして、放射線分解とCO2の氷からの昇華の両方を示唆しています。

CO2の放射線分解はCOを生成することができ、このプロセスはアリエルで観測されたCOの豊富さに寄与している可能性があります。

さらに、CO2の氷が昇華すると、COが豊富なものになる可能性があり、こちらもCOの継続的な補充に寄与している可能性があります。

内部活動と海洋組成の手掛かり

アリエルのスペクトルで見られる4.02μmのバンドは、特に興味深いものでした。

それは、炭酸塩鉱物に存在するν1 +ν3結合モードと一致しているためです。

この発見は、炭酸塩がアリエルの表面組成に存在する可能性があることを示唆していて、アリエルの地質学的および化学的進化に影響を与える可能性があります。

炭酸塩の存在は、アリエルの過去または現在における内部活動を示唆している可能性があります。

それらは、水とCO2の相互作用によって形成され、液体の水とCO2が過去または現在に、アリエルの内部で相互作用していたことを示唆しています。

この相互作用は、潜在的に居住可能な環境の存在に影響を与える可能性があり、さらなる調査が必要です。

アリエルの形成と進化の手掛かり

アリエルの炭素同位体組成、特に炭素13(13C)の存在量は、その形成と進化に関する貴重な手掛かりを提供する可能性があります。

予備分析では、アリエルの13C/12C比は太陽系の内側の天体で見られる典型的な値よりも高いことが示唆されていて、13Cが豊富である可能性が示唆されています。

この13Cの濃縮は、アリエルのCO2の氷が、有機物や炭素塩鉱物など、13Cが豊富な物質から生成された可能性があることを示唆しています。

このことから、13C/12C比を詳細にモデル化することで、アリエルの炭素源、形成条件、および全体的な進化について、さらに洞察が得られる可能性があります。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡によるアリエルの観測は、その表面組成が予想以上に複雑で魅力的なことを明らかにしました。

豊富なCO2の氷、予想外のCOの存在、炭酸塩の可能性のある検出は、その地質学的な歴史、内部活動、および潜在的な居住可能性に関する疑問を提起しています。

今回の研究では、これらの観測結果を説明するために、いくつかの実行可能な仮説とメカニズムを提供しています。

ただ、決定的な結論に行き着くには、より的を絞った調査とデータ分析が必要となります。

今後の天王星探査ミッションは、アリエルの謎を解明し、私たちの太陽系における氷衛星の多様性と複雑さについての理解を深める上で、極めて重要なものと言えます。

こちらの記事もどうぞ