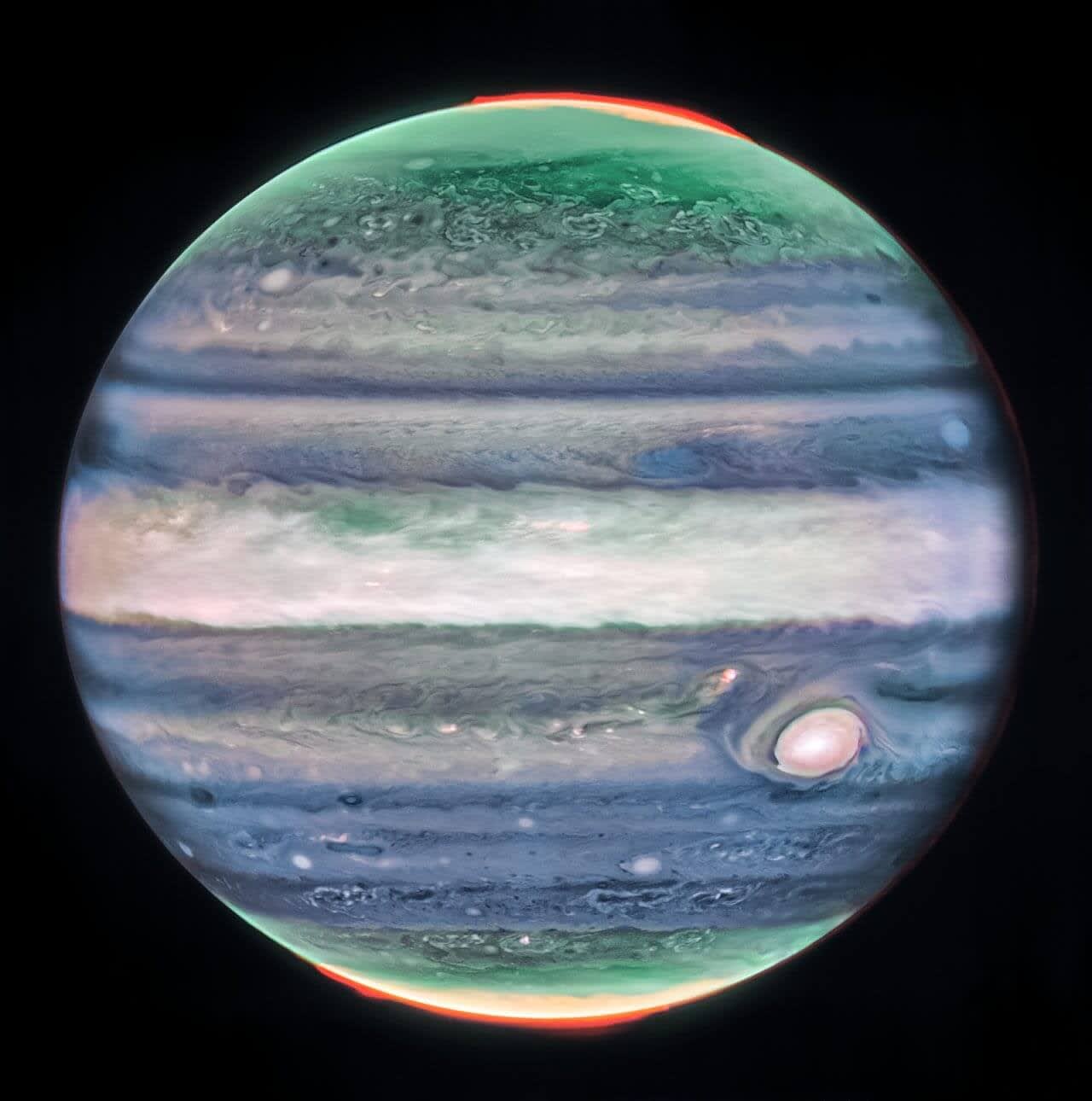

木星の“大赤斑(Great Red Spot)”は、太陽系の惑星の中で最大かつ最も寿命の長い渦として知られています。

でも、その寿命については議論があり、その形成メカニズムは隠されたままでした。

今回の研究では、木星の“大赤斑”の起源について、歴史的な観測記録と数値モデリングを用いて詳細な分析を実施。

長年、“大赤斑”の前身と考えられてきた“永久斑(Permanent Spot)”との関係、そして大赤斑形成の要因となり得る3つのメカニズムについて検証しています。

現在の“大赤斑”と1600年にカッシーニが観測した“永久斑”は別物

ジョヴァンニ・ドメニコ・カッシーニによって1665年にはじめて記録された“永久斑”は、1713年までは継続的に観測が続けられていました。

その間の観測記録から分かっているのは、“永久斑”は少なくとも81年間は存在していたことです。

でも、1713年以降、“永久斑”の存在を示す観測記録は途絶えることに…

1831年になって、初めて現在の“大赤斑”と一致する可能性のある記録が登場します。

1831年の記録には、“大赤斑”の特徴である周囲を取り囲む“ホロー”と呼ばれる構造が描かれていて、その後1870年代には“ホロー”に囲まれた楕円形の領域が明確に観測されるようになりました。

そして、1879年には初めて鮮明な“大赤斑”の写真撮影に成功しています。

これらの観測記録に基づくと、“永久斑”と“大赤斑”は同一のものではなく、“永久斑”は消滅し、その後別のプロセスを経て“大赤斑”が形成されたと考えるのが自然です。

そこで、今回の研究では、“永久斑”、“大赤斑”、“ホロー”のサイズと形状の歴史的な変化を詳細に分析。

その結果、“永久斑”の長さは、1879年に観測された“大赤斑”の長さの2分の1から3分の1程度にしかならないことが分かりました。

また、“大赤斑”の長さは1879年以降、年平均0.18度(207キロ)のペースで縮小していて、近年では縮小速度が加速していることが明らかになりました。

一方、“永久斑”の長さも、観測精度が低いながらも、縮小傾向を示していることが示唆されています。

これらのことから、“永久斑”が仮に“大赤斑”と同一であった場合、1713年から1879年にかけて年間0.14度(160キロ)というペースで成長を続ける必要があり、これは過去の観測記録や木星の渦の挙動から見て非常に考えにくいことでした。

“大赤斑”の形成メカニズムをシミュレーションで検証

今回の研究では、“大赤斑”の形成メカニズムについて、以下の3つの説を検討。

それぞれの説の妥当性を、数値モデリングを用いたシミュレーションにより検証しています。

スーパーストーム説

土星で観測されたような、強力な対流性の嵐によって巨大な渦が形成されるという説。

複数の渦の合体説

複数の小さな渦が合体して、より大きな渦へと成長するという説。

帯状流の擾乱説

木星の南北に位置する反対方向に流れる帯状ジェット気流間の流れの擾乱によって、渦が形成されるという説。

1.スーパーストーム説

2010年に土星で観測された巨大な嵐“グレート・ホワイトスポット”と同様に、“大赤斑”も強力な対流性の嵐“スーパーストーム”によって形成されたという可能性を検討しています。

そこで、数値モデリングを用いて、“大赤斑”が存在する緯度(南緯約22度から24度)における木星の大気の流れに、局所的な熱注入や質量注入を行った場合のシミュレーションを実施。

その結果、単一の楕円形の渦が形成されるものの、そのサイズは初期の“大赤斑”よりも小さく、熱注入や質量注入の強度や範囲、期間を調整しても、“大赤斑”の巨大なサイズや回転速度を再現することはできませんでした。

また、木星の内部エネルギーによって駆動される深部対流によって、渦が生成されるという説も提案されています。

でも、公開されているシミュレーション結果は、“大赤斑”の特徴と一致していませんでした。

さらに、このような“スーパーストーム”が“大赤斑”の出現前に発生していたとすれば、当時の観測技術をもってしても見逃すことは考えにくく、歴史的観測記録とも矛盾します。

2.複数の渦の合体説

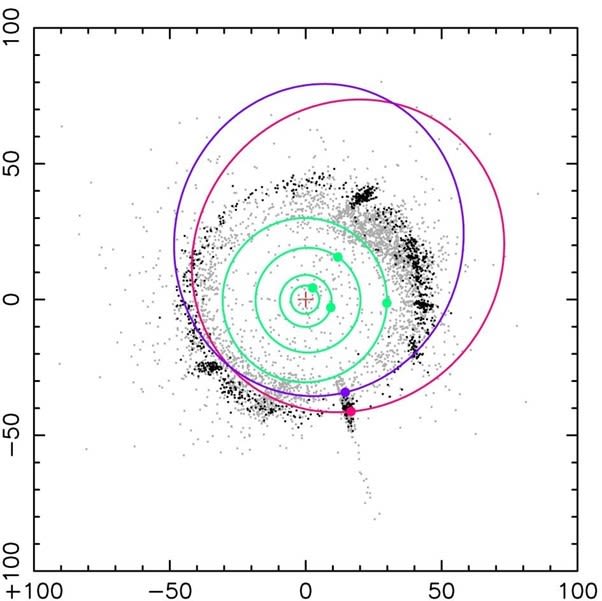

木星では、複数の渦が合体して、より大きな渦へと成長する現象が知られています。

有名な例としては、南緯33度付近で約60年間存在していた3つの楕円形の渦(BC、DE、FA)が合体し、現在の楕円形の渦(BA)が形成されたというものがあります。

そこで、数値モデリングを用いて、南緯19度から24度の範囲に、初期サイズや周辺速度の異なる複数の渦を配置。

合体過程のシミュレーションを実施。

その結果、いずれのケースにおいても、複数の渦は合体して単一のより大きな渦を形成しましたが、初期の“大赤斑”に匹敵するサイズの渦を形成するためには、“大赤斑”に匹敵するサイズの渦を複数個用意する必要があり、現実的とは言えませんでした。

また、合体によって形成された渦は、現在の“大赤斑”よりもはるかに速い回転速度を示していて、観測結果と一致しませんでした。

さらに、このような複数の渦や、それを発生させるような現象が“大赤斑”の出現前に観測されたという記録はなく、歴史的な観測記録とも矛盾していました。

3.帯状の擾乱説

研究チームが注目したのは、1831年から1877年頃にかけての“大赤斑”の観測記録でした。

この時期の“大赤斑”は、“ホロー”と明るい楕円形の領域として観測されていて、東西方向の長さは約50度から60度でした。

このことから、“大赤斑”は当初、“南熱帯擾乱(South Tropical Disturbance; STrD)”と呼ばれる現象によって、形成された可能性が高いと結論付けています。

“南熱帯擾乱”は、帯状流への障壁となる暗い湾曲した子午線領域を形成し、その領域内の流れを閉じ込める効果があります。

“大赤斑”の北側(南緯20度)では流れは西向きに約50m/s、南側(南緯26度)では東向きに約40m/sと、反対方向に流れています。

“南熱帯擾乱”によって形成された障壁によって東西方向の流れが遮られることで、南北方向の流れも制限され、閉じた循環セルが形成されます。

この閉じた循環セルの中で、流れが徐々に収束し、回転速度を増していくことで、“大赤斑”のような巨大な渦が形成されると考えられます。

研究チームは、数値モデリングを用いて、“南熱帯擾乱”によって形成された閉じた循環セルの安定性を検証。

その結果、初期の回転速度が帯状流の速度と同じ程度では、閉じた循環セルは不安定で、すぐに崩壊してしまうことに…

でも、回転速度が50m/sから75m/sを超えると、閉じた循環セルは安定して存在し続けることが分かりました。

また、安定した閉じた循環セル内の東西方向と南北方向の速度分布は、“大赤斑”で観測されている速度分布と非常に良く似ていました。

これらの結果から研究チームでは、“大赤斑”は“南熱帯擾乱”によって形成された閉じた循環セルが、時間の経過とともに収縮し、回転速度を増やしながら、現在の姿になったという説を支持しています。

今回の研究では、数値モデリングを用いたシミュレーションと歴史的な観測記録の分析から、“スーパーストーム説”と“複数の渦の合体説”は、“大赤斑”の形成を説明するには無理があり、“南熱帯擾乱”に端を発する帯状流の擾乱によって“大赤斑”が形成されたという説が最も有力だと結論付けています。

形成当初は、現在より大きく回転速度も遅かった“大赤斑”は、時間の経過とともに収縮し回転速度を速めながら、現在の姿になったと考えられます。

“大赤斑”の起源と進化の歴史を探ることは、木星の大気力学の理解を深める上で非常に重要です。

こちらの記事もどうぞ

でも、その寿命については議論があり、その形成メカニズムは隠されたままでした。

今回の研究では、木星の“大赤斑”の起源について、歴史的な観測記録と数値モデリングを用いて詳細な分析を実施。

長年、“大赤斑”の前身と考えられてきた“永久斑(Permanent Spot)”との関係、そして大赤斑形成の要因となり得る3つのメカニズムについて検証しています。

この研究は、バスク大学のAgustin Sánchez-Lavegaさんたちの研究チームが進めています。

本研究の成果は“Geophysical Research Letters”に“The Origin of Jupiter's Great Red Spot”として掲載されました。

本研究の成果は“Geophysical Research Letters”に“The Origin of Jupiter's Great Red Spot”として掲載されました。

現在の“大赤斑”と1600年にカッシーニが観測した“永久斑”は別物

ジョヴァンニ・ドメニコ・カッシーニによって1665年にはじめて記録された“永久斑”は、1713年までは継続的に観測が続けられていました。

その間の観測記録から分かっているのは、“永久斑”は少なくとも81年間は存在していたことです。

でも、1713年以降、“永久斑”の存在を示す観測記録は途絶えることに…

1831年になって、初めて現在の“大赤斑”と一致する可能性のある記録が登場します。

1831年の記録には、“大赤斑”の特徴である周囲を取り囲む“ホロー”と呼ばれる構造が描かれていて、その後1870年代には“ホロー”に囲まれた楕円形の領域が明確に観測されるようになりました。

そして、1879年には初めて鮮明な“大赤斑”の写真撮影に成功しています。

これらの観測記録に基づくと、“永久斑”と“大赤斑”は同一のものではなく、“永久斑”は消滅し、その後別のプロセスを経て“大赤斑”が形成されたと考えるのが自然です。

そこで、今回の研究では、“永久斑”、“大赤斑”、“ホロー”のサイズと形状の歴史的な変化を詳細に分析。

その結果、“永久斑”の長さは、1879年に観測された“大赤斑”の長さの2分の1から3分の1程度にしかならないことが分かりました。

また、“大赤斑”の長さは1879年以降、年平均0.18度(207キロ)のペースで縮小していて、近年では縮小速度が加速していることが明らかになりました。

一方、“永久斑”の長さも、観測精度が低いながらも、縮小傾向を示していることが示唆されています。

これらのことから、“永久斑”が仮に“大赤斑”と同一であった場合、1713年から1879年にかけて年間0.14度(160キロ)というペースで成長を続ける必要があり、これは過去の観測記録や木星の渦の挙動から見て非常に考えにくいことでした。

“大赤斑”の形成メカニズムをシミュレーションで検証

今回の研究では、“大赤斑”の形成メカニズムについて、以下の3つの説を検討。

それぞれの説の妥当性を、数値モデリングを用いたシミュレーションにより検証しています。

スーパーストーム説

土星で観測されたような、強力な対流性の嵐によって巨大な渦が形成されるという説。

複数の渦の合体説

複数の小さな渦が合体して、より大きな渦へと成長するという説。

帯状流の擾乱説

木星の南北に位置する反対方向に流れる帯状ジェット気流間の流れの擾乱によって、渦が形成されるという説。

1.スーパーストーム説

2010年に土星で観測された巨大な嵐“グレート・ホワイトスポット”と同様に、“大赤斑”も強力な対流性の嵐“スーパーストーム”によって形成されたという可能性を検討しています。

そこで、数値モデリングを用いて、“大赤斑”が存在する緯度(南緯約22度から24度)における木星の大気の流れに、局所的な熱注入や質量注入を行った場合のシミュレーションを実施。

その結果、単一の楕円形の渦が形成されるものの、そのサイズは初期の“大赤斑”よりも小さく、熱注入や質量注入の強度や範囲、期間を調整しても、“大赤斑”の巨大なサイズや回転速度を再現することはできませんでした。

また、木星の内部エネルギーによって駆動される深部対流によって、渦が生成されるという説も提案されています。

でも、公開されているシミュレーション結果は、“大赤斑”の特徴と一致していませんでした。

さらに、このような“スーパーストーム”が“大赤斑”の出現前に発生していたとすれば、当時の観測技術をもってしても見逃すことは考えにくく、歴史的観測記録とも矛盾します。

2.複数の渦の合体説

木星では、複数の渦が合体して、より大きな渦へと成長する現象が知られています。

有名な例としては、南緯33度付近で約60年間存在していた3つの楕円形の渦(BC、DE、FA)が合体し、現在の楕円形の渦(BA)が形成されたというものがあります。

そこで、数値モデリングを用いて、南緯19度から24度の範囲に、初期サイズや周辺速度の異なる複数の渦を配置。

合体過程のシミュレーションを実施。

その結果、いずれのケースにおいても、複数の渦は合体して単一のより大きな渦を形成しましたが、初期の“大赤斑”に匹敵するサイズの渦を形成するためには、“大赤斑”に匹敵するサイズの渦を複数個用意する必要があり、現実的とは言えませんでした。

また、合体によって形成された渦は、現在の“大赤斑”よりもはるかに速い回転速度を示していて、観測結果と一致しませんでした。

さらに、このような複数の渦や、それを発生させるような現象が“大赤斑”の出現前に観測されたという記録はなく、歴史的な観測記録とも矛盾していました。

3.帯状の擾乱説

研究チームが注目したのは、1831年から1877年頃にかけての“大赤斑”の観測記録でした。

この時期の“大赤斑”は、“ホロー”と明るい楕円形の領域として観測されていて、東西方向の長さは約50度から60度でした。

このことから、“大赤斑”は当初、“南熱帯擾乱(South Tropical Disturbance; STrD)”と呼ばれる現象によって、形成された可能性が高いと結論付けています。

“南熱帯擾乱”は、帯状流への障壁となる暗い湾曲した子午線領域を形成し、その領域内の流れを閉じ込める効果があります。

“大赤斑”の北側(南緯20度)では流れは西向きに約50m/s、南側(南緯26度)では東向きに約40m/sと、反対方向に流れています。

“南熱帯擾乱”によって形成された障壁によって東西方向の流れが遮られることで、南北方向の流れも制限され、閉じた循環セルが形成されます。

この閉じた循環セルの中で、流れが徐々に収束し、回転速度を増していくことで、“大赤斑”のような巨大な渦が形成されると考えられます。

研究チームは、数値モデリングを用いて、“南熱帯擾乱”によって形成された閉じた循環セルの安定性を検証。

その結果、初期の回転速度が帯状流の速度と同じ程度では、閉じた循環セルは不安定で、すぐに崩壊してしまうことに…

でも、回転速度が50m/sから75m/sを超えると、閉じた循環セルは安定して存在し続けることが分かりました。

また、安定した閉じた循環セル内の東西方向と南北方向の速度分布は、“大赤斑”で観測されている速度分布と非常に良く似ていました。

これらの結果から研究チームでは、“大赤斑”は“南熱帯擾乱”によって形成された閉じた循環セルが、時間の経過とともに収縮し、回転速度を増やしながら、現在の姿になったという説を支持しています。

今回の研究では、数値モデリングを用いたシミュレーションと歴史的な観測記録の分析から、“スーパーストーム説”と“複数の渦の合体説”は、“大赤斑”の形成を説明するには無理があり、“南熱帯擾乱”に端を発する帯状流の擾乱によって“大赤斑”が形成されたという説が最も有力だと結論付けています。

形成当初は、現在より大きく回転速度も遅かった“大赤斑”は、時間の経過とともに収縮し回転速度を速めながら、現在の姿になったと考えられます。

“大赤斑”の起源と進化の歴史を探ることは、木星の大気力学の理解を深める上で非常に重要です。

こちらの記事もどうぞ