土星最大の衛星タイタンでは、太陽系の天体としては地球以外で唯一液体の海や湖などが確認されています。

そして、タイタンは地球以上に複雑で分厚い大気を持っているんですねー

今回発表されたのは、タイタンの大気中で作られる極めて微小な有機物エアロゾルが、地表面の液体メタンの降雨蒸発によって、大きな砂サイズの粒子に急激に成長することでした。

この研究成果は、東京工業大学 地球生命研究所(ELSI)の平井英人大学院生、同 関根康人教授たちの研究チームによるものです。

半径が2575キロもあるんですねー

タイタンはメタンを数%含んだ窒素の大気を持ち、地表面の大気圧は地球のおよそ1.5倍もあることが知られています。

また、大気がこのような成分なので、光化学反応によって有機物エアロゾルが生成されていることが分かっています。

タイタンの地表には液体メタン(約-183℃~約-161℃)の海や湖があり、赤道域は有機物からなると推測される砂丘で覆われています。

このように地球によく似た地形がある一方で、砂丘を作る有機物の砂粒子の起源は分かっていませんでした。

有機エアロゾルが地表に落ちて砂になる可能性も考えられます。

でも、エアロゾルは100nm程度、砂粒子は100μm程度と、およそ1000倍も大きさが異なるんですねー

仮に有機エアロゾルをビー玉の大きさとすれば、砂粒子は5階建ての建物に匹敵するほど多きが違います。

この謎に対して、今回の研究で着目したのは液体メタンの降雨蒸発でした。

タイタンでは、砂丘でも液体メタンの降雨と蒸発が起きています。

そこで今回の研究では、タイタンの降雨蒸発を再現した実験装置が製作されることになります。

実験では、エアロゾルは液体メタンで集められ、それが蒸発する際に、エアロゾルから溶けた成分が糊(のり)のように無数のエアロゾルをくっつけて、効率的に大きな粒子になることが明らかになりました。

そう、タイタンでは無数のエアロゾル粒子が液体メタンの影響でくっついて、大きな砂粒子になっている可能性があるんですねー

地球や火星、小惑星では、大きな岩石が温度変化や水の浸透などで割れて砂粒子が作られています。

でも、エアロゾルから砂粒子に成長するというメカニズムは、地球や火星、小惑星と大きく異なることになります。

なお、タイタンを調査する計画としては、NASAの“ドラゴンフライ”が進行中です。

“ドラゴンフライ”はマルチロータービークル型の着陸機で、飛行によって複数の地点を移動して探査を行うことになっています。

打ち上げは1年延期されて2027年になることが発表され、到着は2034年が予定されています。

今回の研究の予測について、“ドラゴンフライ”などの将来の探査によってその正確性が確かめられることが期待されますね。

こちらの記事もどうぞ

そして、タイタンは地球以上に複雑で分厚い大気を持っているんですねー

今回発表されたのは、タイタンの大気中で作られる極めて微小な有機物エアロゾルが、地表面の液体メタンの降雨蒸発によって、大きな砂サイズの粒子に急激に成長することでした。

この研究成果は、東京工業大学 地球生命研究所(ELSI)の平井英人大学院生、同 関根康人教授たちの研究チームによるものです。

|

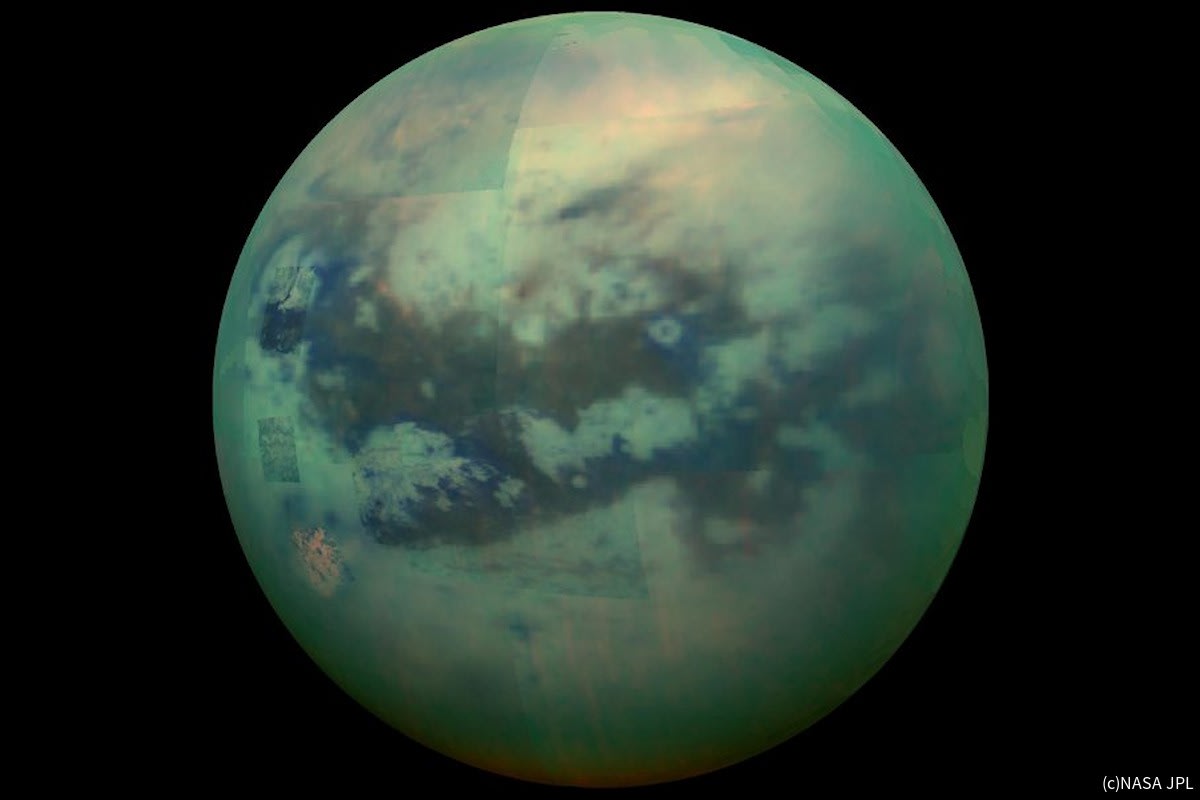

| NASAの土星探査機“カッシーニ”が撮影した土星の衛星タイタン全域の赤外線画像。赤道域に広がる色の暗い領域が砂丘になる。(Credit: NASA JPL(出所:東工大 ELSI Webサイト)) |

地球によく似た地形が存在する

土星最大の衛星タンタンは水星よりも大きく、太陽系の衛星としては木星のガニメデに次ぐサイズの天体。半径が2575キロもあるんですねー

タイタンはメタンを数%含んだ窒素の大気を持ち、地表面の大気圧は地球のおよそ1.5倍もあることが知られています。

また、大気がこのような成分なので、光化学反応によって有機物エアロゾルが生成されていることが分かっています。

タイタンの地表には液体メタン(約-183℃~約-161℃)の海や湖があり、赤道域は有機物からなると推測される砂丘で覆われています。

このように地球によく似た地形がある一方で、砂丘を作る有機物の砂粒子の起源は分かっていませんでした。

有機エアロゾルが地表に落ちて砂になる可能性も考えられます。

でも、エアロゾルは100nm程度、砂粒子は100μm程度と、およそ1000倍も大きさが異なるんですねー

仮に有機エアロゾルをビー玉の大きさとすれば、砂粒子は5階建ての建物に匹敵するほど多きが違います。

砂丘で起こる液体メタンの降雨と蒸発

それでは、タイタンの砂丘を作る有機物の砂粒子はどのようにしてできたのでしょうか?この謎に対して、今回の研究で着目したのは液体メタンの降雨蒸発でした。

タイタンでは、砂丘でも液体メタンの降雨と蒸発が起きています。

そこで今回の研究では、タイタンの降雨蒸発を再現した実験装置が製作されることになります。

実験では、エアロゾルは液体メタンで集められ、それが蒸発する際に、エアロゾルから溶けた成分が糊(のり)のように無数のエアロゾルをくっつけて、効率的に大きな粒子になることが明らかになりました。

そう、タイタンでは無数のエアロゾル粒子が液体メタンの影響でくっついて、大きな砂粒子になっている可能性があるんですねー

地球や火星、小惑星では、大きな岩石が温度変化や水の浸透などで割れて砂粒子が作られています。

でも、エアロゾルから砂粒子に成長するというメカニズムは、地球や火星、小惑星と大きく異なることになります。

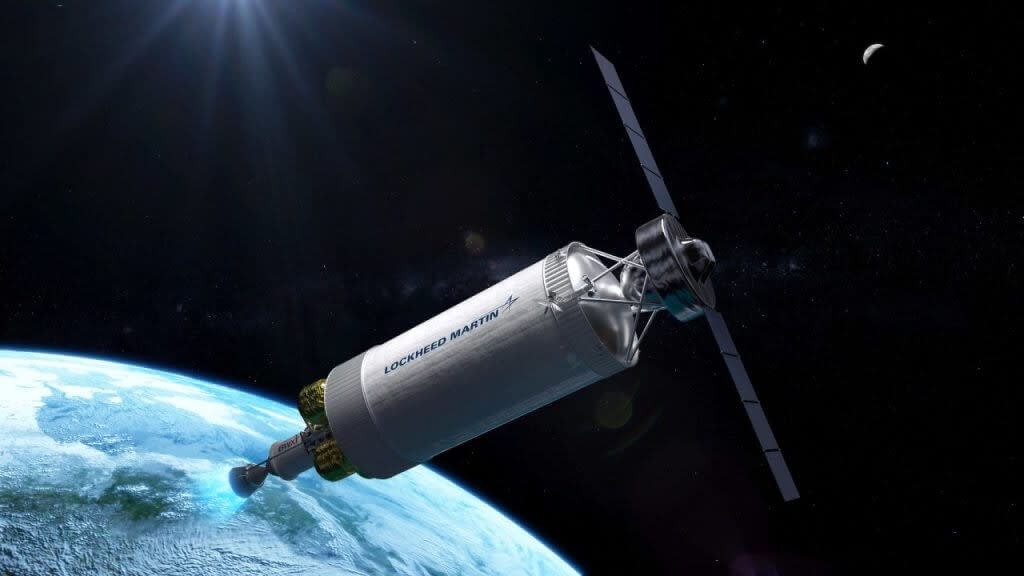

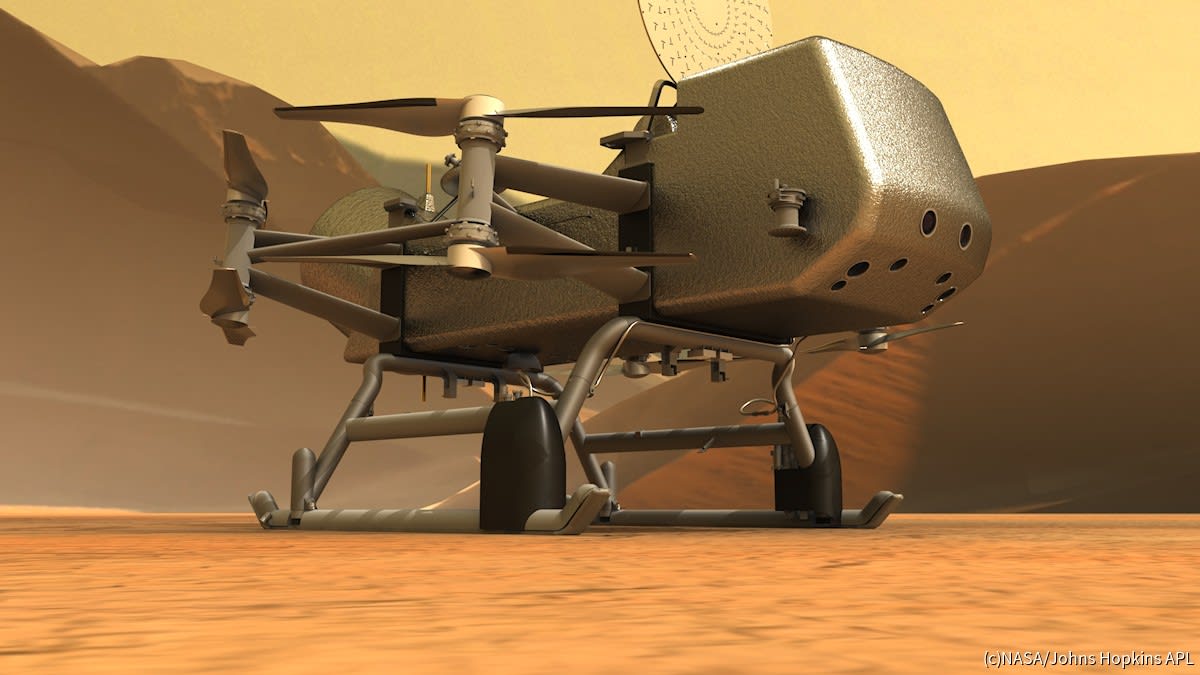

なお、タイタンを調査する計画としては、NASAの“ドラゴンフライ”が進行中です。

“ドラゴンフライ”はマルチロータービークル型の着陸機で、飛行によって複数の地点を移動して探査を行うことになっています。

打ち上げは1年延期されて2027年になることが発表され、到着は2034年が予定されています。

今回の研究の予測について、“ドラゴンフライ”などの将来の探査によってその正確性が確かめられることが期待されますね。

|

| 打ち上げ予定が2027年6月に延期されたNASAのマルチロータービークル型のタイタン探査機“ドラゴンフライ”のイメージ図。2034年までにタイタンに到着する予定。(Credit: NASA/Johns Hopkins APL(出所:NASA Webサイト)) |

こちらの記事もどうぞ