銀河の中心にある超大質量ブラックホールの成長と銀河本体の成長。

この2つは、どのように関係しているのでしょうか?

今回、機械学習を用いた研究によって、この2つの深いつながりが導き出されたんですねー

この研究は、数十年来の仮説を裏付けるものになるようです。

このような超大質量ブラックホールは、どのようにして早く成長するのでしょうか?

また、そもそも、どのように作られるのでしょうか?

天文学者は長年この謎に取り組んできました。

今回、機械学習を用いて、この謎の解明に挑んだのは、アリゾナ大学や国立天文台の研究者を中心とする国際研究チームでした。

まず、超大質量ブラックホールが時間とともに、どのように成長するかを予測するための機械学習の基盤を構築。

それを用いて多数の成長法則を提案していきます。

次に、それらの法則を使って、一つの仮想宇宙で何十億個ものブラックホールの成長をコンピュータで再現。

最後に、仮想宇宙を「観測」して、実際の宇宙で観測されるブラックホールと特徴が一致するかどうかをテストしています。

そして、何百万もの法則をテストした後、既存の観測結果を最もよく説明できる法則を選出。

その結果、分かってきたのは、超大質量ブラックホールの成長が、宇宙誕生から数十億年の間が最も活発で、以降は大変ゆっくりと進むことでした。

一方で以前から知られていたことがあります。

それは、銀河は新たな星を形成する速度が、宇宙誕生から数十億年でピークに達した後、時間とともに減少して、やがて星形成が停止するという振る舞いを示してきたことです。

今回の研究では、銀河の中心にある超大質量ブラックホールも、銀河本体と同じ時期に成長し、その後に成長が止まることを示すことが出来ました。

このことは、数十年来あった、銀河におけるブラックホールの成長に関する仮説を裏付けるものです。

でも、この結果が、さらなる疑問を投げかけることになります。

ブラックホールの大きさは、銀河本体と比べると大変小さいものです。

そう、ブラックホールが銀河と同じ時期に成長するためには、スケールが大きく異なるガスの流れを同期させる必要がでてくるんですねー

ブラックホールと銀河が、どのようにしてそのバランスを保っているのでしょうか?

今後の研究による解明が待たれますね。

こちらの記事もどうぞ

この2つは、どのように関係しているのでしょうか?

今回、機械学習を用いた研究によって、この2つの深いつながりが導き出されたんですねー

この研究は、数十年来の仮説を裏付けるものになるようです。

|

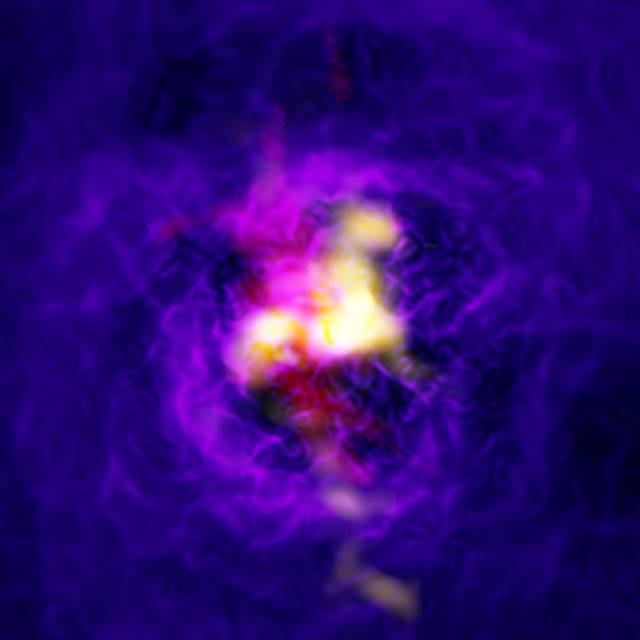

| 今回の研究の概念図。機械学習により、ブラックホールと本体の銀河の組み合わせを多数テストし、その中から実際の観測と最もよく一致する組み合わせを選んでいる。(Credit: H. Zhang, M. Wielgus et al., ESA/Hubble & NASA, A. Bellini) |

銀河本体と中心ブラックホールは同じ時期に成長する

ほとんどの銀河の中心には、超大質量ブラックホールが存在すると考えられていて、その質量は太陽の数百万倍から数十億倍にも及びます。このような超大質量ブラックホールは、どのようにして早く成長するのでしょうか?

また、そもそも、どのように作られるのでしょうか?

天文学者は長年この謎に取り組んできました。

今回、機械学習を用いて、この謎の解明に挑んだのは、アリゾナ大学や国立天文台の研究者を中心とする国際研究チームでした。

まず、超大質量ブラックホールが時間とともに、どのように成長するかを予測するための機械学習の基盤を構築。

それを用いて多数の成長法則を提案していきます。

次に、それらの法則を使って、一つの仮想宇宙で何十億個ものブラックホールの成長をコンピュータで再現。

最後に、仮想宇宙を「観測」して、実際の宇宙で観測されるブラックホールと特徴が一致するかどうかをテストしています。

そして、何百万もの法則をテストした後、既存の観測結果を最もよく説明できる法則を選出。

その結果、分かってきたのは、超大質量ブラックホールの成長が、宇宙誕生から数十億年の間が最も活発で、以降は大変ゆっくりと進むことでした。

一方で以前から知られていたことがあります。

それは、銀河は新たな星を形成する速度が、宇宙誕生から数十億年でピークに達した後、時間とともに減少して、やがて星形成が停止するという振る舞いを示してきたことです。

今回の研究では、銀河の中心にある超大質量ブラックホールも、銀河本体と同じ時期に成長し、その後に成長が止まることを示すことが出来ました。

このことは、数十年来あった、銀河におけるブラックホールの成長に関する仮説を裏付けるものです。

でも、この結果が、さらなる疑問を投げかけることになります。

ブラックホールの大きさは、銀河本体と比べると大変小さいものです。

そう、ブラックホールが銀河と同じ時期に成長するためには、スケールが大きく異なるガスの流れを同期させる必要がでてくるんですねー

ブラックホールと銀河が、どのようにしてそのバランスを保っているのでしょうか?

今後の研究による解明が待たれますね。

こちらの記事もどうぞ