光などの電磁波では観測することができず、重力を介してのみ間接的に存在を知ることができる物質“暗黒物質(ダークマター)”の正体は、今でもよく分かっていません。

候補の一つとして、誕生直後の宇宙で生成されたとされる“原始ブラックホール(Primordial bkack hole)”が挙げられていますが、その生成過程もよく分かっていません。

そこで、今回の研究では、初期宇宙で原始ブラックホールが生成される過程を調査。

すると、その研究の副産物として、理論的には提唱されていたものの生成ルートが判明していない“異色”の存在であった、いわば“色荷ブラックホール”とでも表現できるような存在にたどり着くことになります。

色荷ブラックホールは、あまりにも小さすぎるので、現在の宇宙には残っていないと考えられています。

それでも、初期宇宙の歴史に無視できない影響を与えた可能性があるようです。

重力を介してのみ間接的に存在を知ることができる物質

私たちの宇宙には恒星や惑星などの様々な物質があり、自ら光を放つか、もしくは反射した光を通して観察することができます。

でも、これらの“見える物資”の量だけで質量を計算すると、理論と実態とに食い違いが生じてしまいます。

例えば、銀河内を公転している星々は、遠心力と重力が釣り合っているから飛び出すことなく公転できるはずです。

でも、実際の観測結果をもとに銀河の質量と回転速度を算出してみると、銀河を構成する星々やガスなどの総質量だけでは釣り合いが取れないほどの速度で回転していることが分かるんですねー

そこで、銀河を構成する星がバラバラにならず形をとどめている原因を、光をはじめとする電磁波と相互作用せず直接観測することができない物質の重力効果に求めたのが、この説の始まりになっています。

このように、銀河の回転速度が重力の法則によって予測されるものとは異なることを“銀河の回転曲線問題”と呼びます。

1930年代から提唱されて1970年代にほぼ確定したこの問題をはじめとして、宇宙には“見える物質”による重力だけでは説明がつかない構造が多数見つかっています。

この“見ない物質”は、光などの電磁波では観測することができず、重力を介してのみ間接的に存在を知ることができる物質“暗黒物質(ダークマター)”と呼ばれています。

宇宙誕生の直後に誕生した原始ブラックホール

暗黒物質の正体は大きな謎になっていて、現在でもその手掛かりすらつかめていません。

未知の素粒子や平行宇宙の影響といった、現在の物理学の枠組みを大幅に超えた存在を仮定する説もありますが、これとは逆に、あまり突飛な存在を仮定せず、現状の理論でも存在を説明できる物質に頼る説もあります。

その中の一つが“原始ブラックホール”です。

現在の宇宙で観測されているブラックホールは、重い恒星の中心部が重力崩壊して生まれたものか、それらのブラックホールが合体し巨大化したか、のどちらかだと考えられています。

この生成ルートの場合、ブラックホールはどんなに軽くても太陽の数倍程度の質量となり、その総数や総質量はおおよそ計算できるので、暗黒物質となりえるほど大量には存在しないことが分かっています。

その一方で原始ブラックホールは、まず生成ルートから異質な存在と言えます。

誕生直後の宇宙は非常に高エネルギーな場であるだけでなく、わずかながらも重大な影響を及ぼす密度の揺らぎがあったと考えられています。

このエネルギー密度の揺らぎを作る仕組みは、ビッグバン以前に宇宙が急膨張を起こしたインフレーション期に生成した量子ゆらぎが最有力です。

もし、密度が極めて高い領域がある場合、その場所は局所的に重力崩壊を起こして極小のブラックホールを生成することになります。

これが原始ブラックホールです。

ホーキング放射によるブラックホールの蒸発

量子力学では、真空は何もない空間ではなく、仮想的な粒子と反粒子のペアが生成と消滅を繰り返す“泡立った空間”と表現されています。

これは、粒子として現れるために真空から“借りた”エネルギーをすぐに“返済”するためです。

でも、粒子が真空から借りたエネルギーを外部から与えるなどして代わりに返済すれば、その粒子を実在のものとして取り出すことが可能になります。

これは、真空に強力なγ線を与えることで、電子と陽電子のペアが現れる実験でも確かめられています。

こうした粒子のペアの生成と消滅が、ブラックホールの境界である“事象の地平面”のすぐ近くで発生するとホーキング放射が起こります。

“事象の地平面”は、それより内側に入れば光でもブラックホールの重力から逃れられなくなる境界です。

もし、仮想的な粒子と反粒子のペア(ホーキング放射の場合、質量がゼロの粒子)が生成された後、片方だけが“事象の地平面”を横切った場合、相方を失ったもう片方は実在の粒子として外に飛び出さなければなりません。

ただ、仮想粒子が実在粒子になるにはエネルギーをどこかから調達する必要があり、この場合はブラックホールの質量から調達することになります。

質量はエネルギーと等しいので、ブラックホールは仮想粒子が実在粒子になった分だけ質量を失うわけです。

この様子を遠くから見ると、まるでブラックホールが実在粒子を放射し、少しずつ質量を失っているかのように観測されます。

これがホーキング放射です。

ホーキング放射が起こり続ければ、ブラックホールは最終的にすべての質量を失う、すなわち蒸発すると予測されています。

重いブラックホールでは遅く進行しますが、非常に軽い原始ブラックホールの場合には現在進行形で現象が進行していて、蒸発直前の激しい放射を観測できるのではないかという予測もあります。

原始ブラックホールは恒星質量よりもずっと小さく、最も小さいものは小さな山程度の質量を持つと考えられています。(※1)

それでも、1000億~1京トン(10の17乗~22乗g)の原始ブラックホールは、現在の宇宙でもかなりの数が存在し、暗黒物質の一部または全部を占めているという予測があります。

ただ、誕生直後の宇宙は実験室でも生み出せないほどの超高温・超高圧の世界なので、実測はおろかシミュレーション研究もあまり進んでいません。

このため、原始ブラックホールが生成される過程は大きな謎でした。

色荷による素粒子の振る舞い

今回の研究では、初期宇宙の環境条件を考慮した理論計算を行い、原始ブラックホールが生成される過程を考察しています。

本研究でチームが注目したのは、宇宙誕生からわずか100京分の1秒後(0.000000000000000001秒後)の時点でした。

この頃の宇宙には、原子はおろか原子核さえ存在していません。

原子核を構成する陽子や中性子は“クォーク”および“グルーオン”という2種類の素粒子で作られていますが、2兆℃を超えると陽子や中性子という“個体”の状態から、クォークとグルーオンが混ざり合った、ある種の“液体”の状態となります。(※2)

これを“クォーク・グルーオン・プラズマ”と呼びます。

ここで重要なのは、クォークとグルーオンは電荷に似た“色荷”と呼ばれる性質によって、お互いに引き合っていたという点です。

色荷という名称は、6種類の値で表される性質を光の三原色で表現することに由来しています。

実際にはクォークにもグルーオンにも色は付いていませんが、色荷はクォークとグルーオンの振る舞いを表現する上で重要な性質となります。

例えば、陽子や中性子のようにクォークやグルーオンでできた粒子は、色荷の合計が“無色(または白色)”となる組み合わせのみが安定することが分かっています。

一方、2兆℃を超える環境では、クォークとグルーオンの組み合わせは“無色”以外も許されます。

なので、低温環境とは全く異なる振る舞いを示すことになります。

原始ブラックホールは色荷で素粒子が集中し過ぎた領域で生成される

研究チームは、色荷による粒子の振る舞いを理論的に表現する“量子色力学”を用いて、初期宇宙における粒子の振る舞いを計算。

これにより、原始ブラックホールが生成されるかどうか、生成されるならどの程度の質量のものになるのかを考察しています。

その結果、この時点の宇宙においては、色荷によって素粒子が集中し過ぎた領域で原始ブラックホールが生成されることが分かりました。

生成される原始ブラックホールの典型的なサイズは質量が70億トン(直径数百メートルの小惑星程度)で、直径は原始の数千分の1となります。

このサイズなら、ホーキング放射による寿命は宇宙の年齢と同程度の長さとなります。

現在の宇宙でも生き残り、暗黒物質としての振る舞いを見せることも可能です。

でも、今回の研究では予想外の副産物も生まれました。

それは、非常に少量ながら、より軽い原始ブラックホールがユニークな性質を示すことが分かったからです。

このような軽い原始ブラックホールでは、特定の色荷を持つ素粒子が集中することで、ブラックホールに“色が付く”ことが予測されました。

ちなみに、本研究の主眼である典型的なサイズの原始ブラックホールは“無色”となります。

このブラックホールの通常の意味での色はもちろん“黒”ですが、色荷を持つという意味で“色荷ブラックホール”のような名称で呼ぶことができます。

このようなブラックホールの存在は、数十年前から理論的には予言されていたもの。

でも、現実的なプロセスで生成されるとは、誰も予測していませんでした。

研究の本筋から外れているとはいえ、非常に興味深い発見と言えます。

でも、今回の理論で得られた色荷ブラックホールは、理論的に持ちうる色荷の上限に近い値をとることが判明しています。

この点も興味深いことでした。

4番目のパラメーターを持つ色荷ブラックホール

色荷ブラックホールの質量は20トン程度と極めて軽いので、あっという間にホーキング放射で蒸発してしまうはずです。

それでも、蒸発が始まるのは宇宙の温度が十分に下がった頃となるので、色荷ブラックホールはクォーク・グルーオン・プラズマが“冷え固まる”時代を過ぎても、しばらくの間は存在したと考えられます。

そこで、研究チームが考えているのは、色荷ブラックホールが蒸発するまでに陽子と中性子の分布をかき乱したこと。

これにより、陽子と中性子が合体して原子核を作るプロセス(ビッグバン元素合成)に、影響を与えることが考えられます。

このことは、水素よりも重い元素の豊富さに影響を与えていたのかもしれません。

さらに、恒星での核融合反応の進行にも間接的に影響を与えることになるので、惑星や生命などのより重い元素で構成される全ての物質にも影響を与えるはずです。

また、興味深いのは、たとえ過去の一瞬であったとしても、色荷ブラックホールが存在したということ。

それは、色荷ブラックホールは、これまでの理論でよく検討されてきたブラックホールにはないパラメーターを持つことから、ブラックホールにまつわる重要な要素“ブラックホール無毛定理(脱毛定理)”(※3)と“宇宙検閲官仮説”(※4)に影響を与える可能性があるからです。

量子力学では、“ブラックホール無毛定理”から導けない4番目の“毛”(性質)が現れるかもしれず、それによって“宇宙検閲官仮説”をすり抜ける新たな抜け穴が生じるかもしれないからです。

今回の研究では、暗黒物質の正体を探る理論計算から思わぬ発見が得られました。

原始ブラックホールはごく初期の宇宙だけでなく、現在の宇宙にまで影響を与えているのかもしれません。

こちらの記事もどうぞ

候補の一つとして、誕生直後の宇宙で生成されたとされる“原始ブラックホール(Primordial bkack hole)”が挙げられていますが、その生成過程もよく分かっていません。

そこで、今回の研究では、初期宇宙で原始ブラックホールが生成される過程を調査。

すると、その研究の副産物として、理論的には提唱されていたものの生成ルートが判明していない“異色”の存在であった、いわば“色荷ブラックホール”とでも表現できるような存在にたどり着くことになります。

色荷ブラックホールは、あまりにも小さすぎるので、現在の宇宙には残っていないと考えられています。

それでも、初期宇宙の歴史に無視できない影響を与えた可能性があるようです。

この研究は、マサチューセッツ工科大学のElba Alonso-MonsalveさんとDavid I. Kaiserさんの研究チームが進めています。

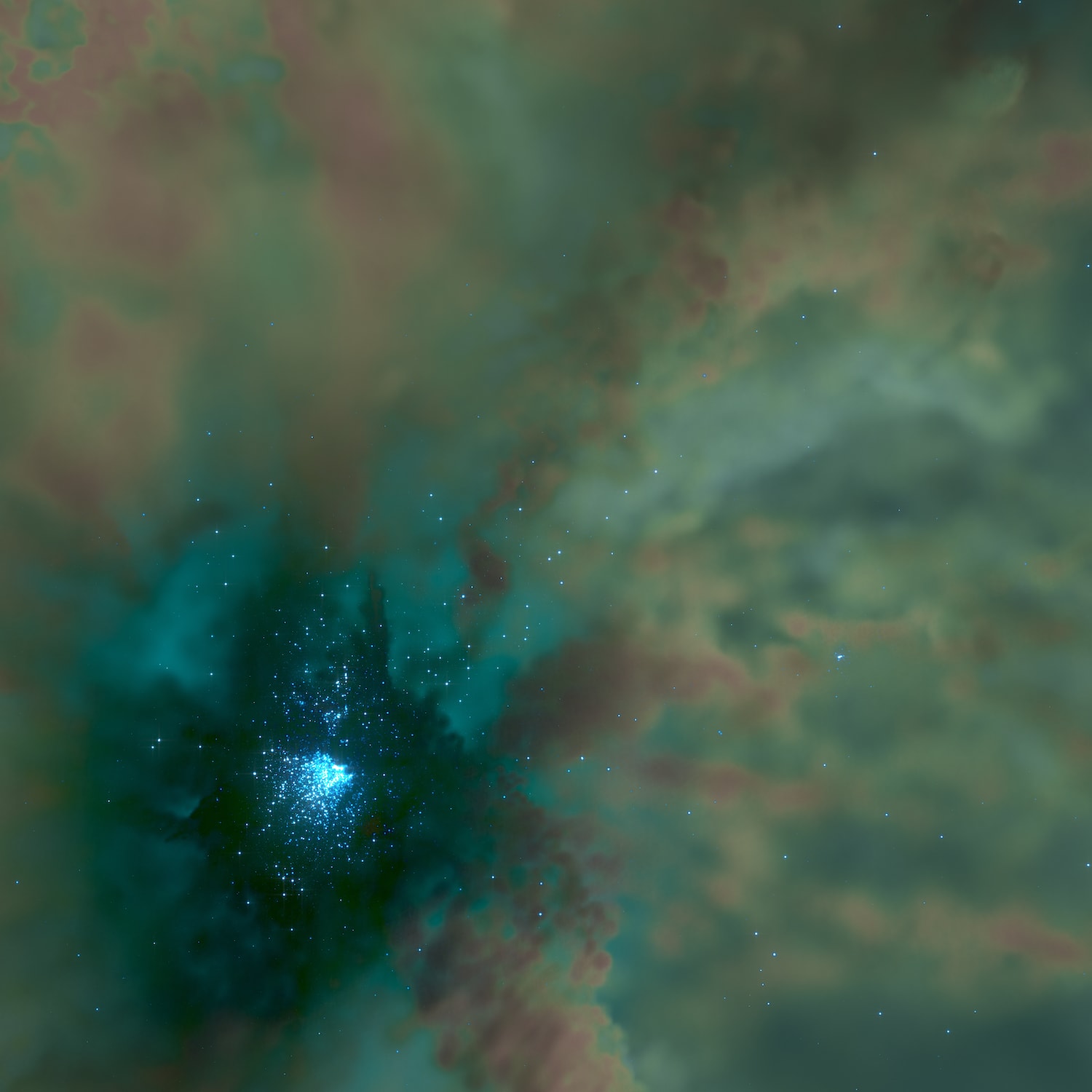

|

| 図1.誕生直後の宇宙におけるクォーク・グルーオン・プラズマの“色荷の海”の中で誕生した色荷ブラックホールのイメージ図。(Credit: Kaća Bradonjić) |

重力を介してのみ間接的に存在を知ることができる物質

私たちの宇宙には恒星や惑星などの様々な物質があり、自ら光を放つか、もしくは反射した光を通して観察することができます。

でも、これらの“見える物資”の量だけで質量を計算すると、理論と実態とに食い違いが生じてしまいます。

例えば、銀河内を公転している星々は、遠心力と重力が釣り合っているから飛び出すことなく公転できるはずです。

でも、実際の観測結果をもとに銀河の質量と回転速度を算出してみると、銀河を構成する星々やガスなどの総質量だけでは釣り合いが取れないほどの速度で回転していることが分かるんですねー

そこで、銀河を構成する星がバラバラにならず形をとどめている原因を、光をはじめとする電磁波と相互作用せず直接観測することができない物質の重力効果に求めたのが、この説の始まりになっています。

このように、銀河の回転速度が重力の法則によって予測されるものとは異なることを“銀河の回転曲線問題”と呼びます。

1930年代から提唱されて1970年代にほぼ確定したこの問題をはじめとして、宇宙には“見える物質”による重力だけでは説明がつかない構造が多数見つかっています。

この“見ない物質”は、光などの電磁波では観測することができず、重力を介してのみ間接的に存在を知ることができる物質“暗黒物質(ダークマター)”と呼ばれています。

宇宙誕生の直後に誕生した原始ブラックホール

暗黒物質の正体は大きな謎になっていて、現在でもその手掛かりすらつかめていません。

未知の素粒子や平行宇宙の影響といった、現在の物理学の枠組みを大幅に超えた存在を仮定する説もありますが、これとは逆に、あまり突飛な存在を仮定せず、現状の理論でも存在を説明できる物質に頼る説もあります。

その中の一つが“原始ブラックホール”です。

現在の宇宙で観測されているブラックホールは、重い恒星の中心部が重力崩壊して生まれたものか、それらのブラックホールが合体し巨大化したか、のどちらかだと考えられています。

この生成ルートの場合、ブラックホールはどんなに軽くても太陽の数倍程度の質量となり、その総数や総質量はおおよそ計算できるので、暗黒物質となりえるほど大量には存在しないことが分かっています。

その一方で原始ブラックホールは、まず生成ルートから異質な存在と言えます。

誕生直後の宇宙は非常に高エネルギーな場であるだけでなく、わずかながらも重大な影響を及ぼす密度の揺らぎがあったと考えられています。

このエネルギー密度の揺らぎを作る仕組みは、ビッグバン以前に宇宙が急膨張を起こしたインフレーション期に生成した量子ゆらぎが最有力です。

もし、密度が極めて高い領域がある場合、その場所は局所的に重力崩壊を起こして極小のブラックホールを生成することになります。

これが原始ブラックホールです。

ホーキング放射によるブラックホールの蒸発

量子力学では、真空は何もない空間ではなく、仮想的な粒子と反粒子のペアが生成と消滅を繰り返す“泡立った空間”と表現されています。

これは、粒子として現れるために真空から“借りた”エネルギーをすぐに“返済”するためです。

でも、粒子が真空から借りたエネルギーを外部から与えるなどして代わりに返済すれば、その粒子を実在のものとして取り出すことが可能になります。

これは、真空に強力なγ線を与えることで、電子と陽電子のペアが現れる実験でも確かめられています。

こうした粒子のペアの生成と消滅が、ブラックホールの境界である“事象の地平面”のすぐ近くで発生するとホーキング放射が起こります。

“事象の地平面”は、それより内側に入れば光でもブラックホールの重力から逃れられなくなる境界です。

もし、仮想的な粒子と反粒子のペア(ホーキング放射の場合、質量がゼロの粒子)が生成された後、片方だけが“事象の地平面”を横切った場合、相方を失ったもう片方は実在の粒子として外に飛び出さなければなりません。

ただ、仮想粒子が実在粒子になるにはエネルギーをどこかから調達する必要があり、この場合はブラックホールの質量から調達することになります。

質量はエネルギーと等しいので、ブラックホールは仮想粒子が実在粒子になった分だけ質量を失うわけです。

この様子を遠くから見ると、まるでブラックホールが実在粒子を放射し、少しずつ質量を失っているかのように観測されます。

これがホーキング放射です。

ホーキング放射が起こり続ければ、ブラックホールは最終的にすべての質量を失う、すなわち蒸発すると予測されています。

重いブラックホールでは遅く進行しますが、非常に軽い原始ブラックホールの場合には現在進行形で現象が進行していて、蒸発直前の激しい放射を観測できるのではないかという予測もあります。

原始ブラックホールは恒星質量よりもずっと小さく、最も小さいものは小さな山程度の質量を持つと考えられています。(※1)

※1.理論的には、原始ブラックホールは約0.02mg(プランク質量)より大きな任意の質量を持つと考えられている。でも、宇宙誕生から現在までの時間経過により、ホーキング放射によって質量を失っていくので、現在まで生き残っている原始ブラックホールの質量は約1000万トン以上だと考えられている。

軽すぎる原始ブラックホールは、ホーキング放射で蒸発して消えてしまいます。それでも、1000億~1京トン(10の17乗~22乗g)の原始ブラックホールは、現在の宇宙でもかなりの数が存在し、暗黒物質の一部または全部を占めているという予測があります。

ただ、誕生直後の宇宙は実験室でも生み出せないほどの超高温・超高圧の世界なので、実測はおろかシミュレーション研究もあまり進んでいません。

このため、原始ブラックホールが生成される過程は大きな謎でした。

色荷による素粒子の振る舞い

今回の研究では、初期宇宙の環境条件を考慮した理論計算を行い、原始ブラックホールが生成される過程を考察しています。

本研究でチームが注目したのは、宇宙誕生からわずか100京分の1秒後(0.000000000000000001秒後)の時点でした。

この頃の宇宙には、原子はおろか原子核さえ存在していません。

原子核を構成する陽子や中性子は“クォーク”および“グルーオン”という2種類の素粒子で作られていますが、2兆℃を超えると陽子や中性子という“個体”の状態から、クォークとグルーオンが混ざり合った、ある種の“液体”の状態となります。(※2)

これを“クォーク・グルーオン・プラズマ”と呼びます。

※2.固体から液体という表現は、本記事においては相変化に例えた表現となるが、別の文脈ではクォーク・グルーオン・プラズマ自体が“液体”と表現されることもある。これは、素粒子同士の相互作用が強い液体であるためである。

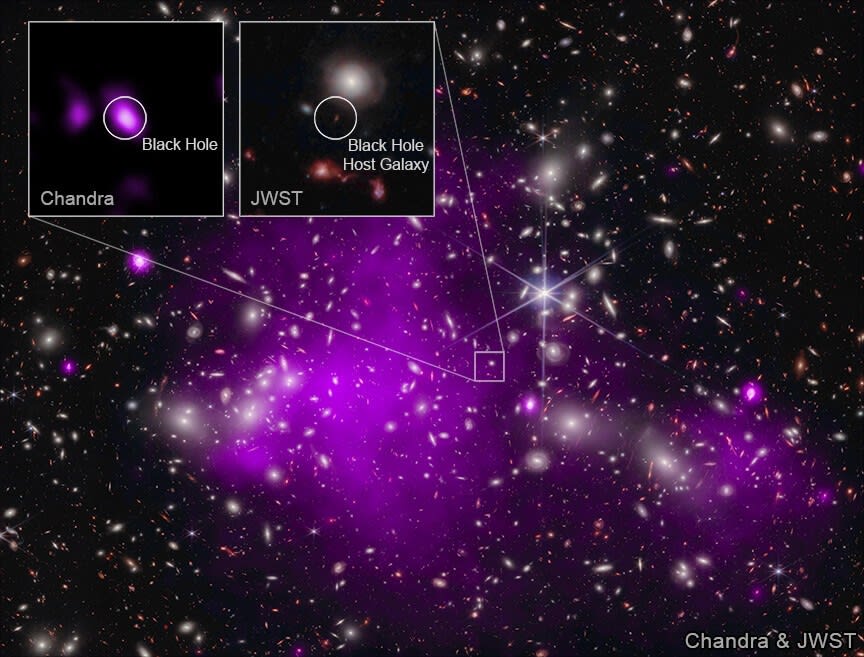

宇宙誕生から100京分の1秒後の宇宙の温度は、100京から1垓℃という超高温だったので、宇宙はクォーク・グルーオン・プラズマで満たされていたはずです。 |

| 図2.クォーク・グルーオン・プラズマは、非常に温度や圧力が高い環境で陽子や中性子が融けて生じる。(Credit: Brookhaven National Laboratory) |

色荷という名称は、6種類の値で表される性質を光の三原色で表現することに由来しています。

実際にはクォークにもグルーオンにも色は付いていませんが、色荷はクォークとグルーオンの振る舞いを表現する上で重要な性質となります。

例えば、陽子や中性子のようにクォークやグルーオンでできた粒子は、色荷の合計が“無色(または白色)”となる組み合わせのみが安定することが分かっています。

一方、2兆℃を超える環境では、クォークとグルーオンの組み合わせは“無色”以外も許されます。

なので、低温環境とは全く異なる振る舞いを示すことになります。

原始ブラックホールは色荷で素粒子が集中し過ぎた領域で生成される

研究チームは、色荷による粒子の振る舞いを理論的に表現する“量子色力学”を用いて、初期宇宙における粒子の振る舞いを計算。

これにより、原始ブラックホールが生成されるかどうか、生成されるならどの程度の質量のものになるのかを考察しています。

その結果、この時点の宇宙においては、色荷によって素粒子が集中し過ぎた領域で原始ブラックホールが生成されることが分かりました。

生成される原始ブラックホールの典型的なサイズは質量が70億トン(直径数百メートルの小惑星程度)で、直径は原始の数千分の1となります。

このサイズなら、ホーキング放射による寿命は宇宙の年齢と同程度の長さとなります。

現在の宇宙でも生き残り、暗黒物質としての振る舞いを見せることも可能です。

でも、今回の研究では予想外の副産物も生まれました。

それは、非常に少量ながら、より軽い原始ブラックホールがユニークな性質を示すことが分かったからです。

このような軽い原始ブラックホールでは、特定の色荷を持つ素粒子が集中することで、ブラックホールに“色が付く”ことが予測されました。

ちなみに、本研究の主眼である典型的なサイズの原始ブラックホールは“無色”となります。

このブラックホールの通常の意味での色はもちろん“黒”ですが、色荷を持つという意味で“色荷ブラックホール”のような名称で呼ぶことができます。

このようなブラックホールの存在は、数十年前から理論的には予言されていたもの。

でも、現実的なプロセスで生成されるとは、誰も予測していませんでした。

研究の本筋から外れているとはいえ、非常に興味深い発見と言えます。

でも、今回の理論で得られた色荷ブラックホールは、理論的に持ちうる色荷の上限に近い値をとることが判明しています。

この点も興味深いことでした。

4番目のパラメーターを持つ色荷ブラックホール

色荷ブラックホールの質量は20トン程度と極めて軽いので、あっという間にホーキング放射で蒸発してしまうはずです。

それでも、蒸発が始まるのは宇宙の温度が十分に下がった頃となるので、色荷ブラックホールはクォーク・グルーオン・プラズマが“冷え固まる”時代を過ぎても、しばらくの間は存在したと考えられます。

そこで、研究チームが考えているのは、色荷ブラックホールが蒸発するまでに陽子と中性子の分布をかき乱したこと。

これにより、陽子と中性子が合体して原子核を作るプロセス(ビッグバン元素合成)に、影響を与えることが考えられます。

このことは、水素よりも重い元素の豊富さに影響を与えていたのかもしれません。

さらに、恒星での核融合反応の進行にも間接的に影響を与えることになるので、惑星や生命などのより重い元素で構成される全ての物質にも影響を与えるはずです。

また、興味深いのは、たとえ過去の一瞬であったとしても、色荷ブラックホールが存在したということ。

それは、色荷ブラックホールは、これまでの理論でよく検討されてきたブラックホールにはないパラメーターを持つことから、ブラックホールにまつわる重要な要素“ブラックホール無毛定理(脱毛定理)”(※3)と“宇宙検閲官仮説”(※4)に影響を与える可能性があるからです。

量子力学では、“ブラックホール無毛定理”から導けない4番目の“毛”(性質)が現れるかもしれず、それによって“宇宙検閲官仮説”をすり抜ける新たな抜け穴が生じるかもしれないからです。

今回の研究では、暗黒物質の正体を探る理論計算から思わぬ発見が得られました。

原始ブラックホールはごく初期の宇宙だけでなく、現在の宇宙にまで影響を与えているのかもしれません。

※3.恒星や惑星の場合、構成元素・大きさ・質量・形・色・温度など、無数のパラメータが存在する。これに対し、ブラックホールは質量・電荷・角運動量(自転)の3つのパラメーターだけで、全てを表すことができるほどに性質が単純なことで知られている。なので、恒星が重力崩壊するとパラメーターのほとんどが失われてしまうことを、物理学者のジョン・ホイーラーが“ブラックホールには毛が(3本しか)ない”と喩えている。このことから、“ブラックホール無毛定理”と呼ばれることになる。本研究では、量子力学に基づけばブラックホールに4本目やそれ以上の“毛”が存在する可能性があることが分かってきた。

※4.ブラックホールには、内側から外側へと情報が出てこない境界“事象の地平面”と、現代物理学が破綻する“特異点”が存在する。特異点からの情報が出てくるのは現代物理学の上では不都合なので、特異点は常に事象の地平面に囲まれている必要がある(裸の特異点は存在しない)という仮説が“宇宙検閲官仮説”。事象の地平面が消えてしまうことは現状の理論の枠組みの中でもあり得るが、ブラックホールに新たなパラメーターが加われば、ごく簡単な方法で事象の地平面が消えてしまう“抜け穴”となってしまうかもしれない。

※4.ブラックホールには、内側から外側へと情報が出てこない境界“事象の地平面”と、現代物理学が破綻する“特異点”が存在する。特異点からの情報が出てくるのは現代物理学の上では不都合なので、特異点は常に事象の地平面に囲まれている必要がある(裸の特異点は存在しない)という仮説が“宇宙検閲官仮説”。事象の地平面が消えてしまうことは現状の理論の枠組みの中でもあり得るが、ブラックホールに新たなパラメーターが加われば、ごく簡単な方法で事象の地平面が消えてしまう“抜け穴”となってしまうかもしれない。

こちらの記事もどうぞ