天の川銀河の中心に存在する超大質量ブラックホール“いて座A*”。

このブラックホールの電波強度が、ゆっくりとした変動だけでなく、30分程度の瞬きのような短周期変動も見せることが分かりました。

なぜ、このような現象が起きるのでしょうか?

どうやら、この現象はブラックホール周囲にある降着円盤内の“ホットスポット”に起因するようです。

ブラックホールが起こす明るさの変動

ほとんどの銀河の中心には、太陽の数百万倍から数十億倍の質量を持つ超大質量ブラックホールが存在すると考えられています。

私たちのいる天の川銀河の中心にも、太陽の400万倍の質量を持つ超大質量ブラックホール“いて座A*(エースター)”が存在しています。

“いて座A*”がまれに起こすのが、数時間の間に数倍明るくなる“フレア”という現象。

ブラックホールの放射メカニズムの解明や、周囲の時空の理解につながるのが、こうした明るさの変動を調べることなんですねー

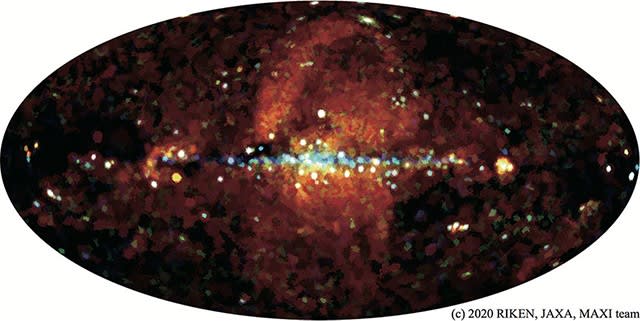

今回の研究では慶應義塾大学のチームが、天の川銀河の中心方向のデータを解析し、“いて座A*”の電波強度を精密に測定。

1日あたり70分の観測データを10日間にわたって調べてみると、“いて座A*”の電波強度が1時間以上の時間をかけてゆっくりと変化しながら、ときおり30分程度の短い周期的な変動(瞬き)を見せることが分かりました。

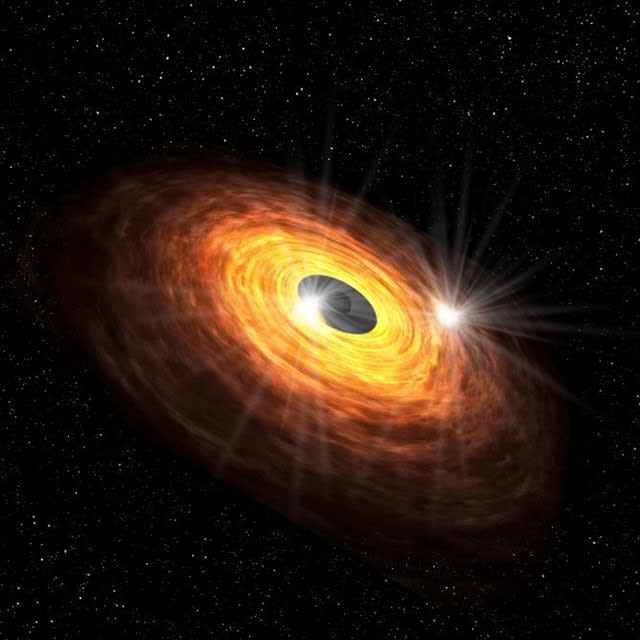

フレア時に発生する降着円盤内の熱いガスの塊

電波強度の時間変動のうち、過去の研究ですでに指摘されていたのが、1時間以上のゆっくりとした強度変動です。

これは、ブラックホールの周囲に広がる高温のガス円盤“降着円盤”の粘性を反映したものと考えられています。

一方で約30分周期の“瞬き”については、フレア時の赤外線及びX線強度において検出報告はあったのですが、静穏時の電波強度で見いだされたのは今回が初めてのこと。

30分という変動周期が相当するのは、中心から約3000万キロという降着円盤内の最も内縁における回転周期。

つまり、この“瞬き”は、ブラックホールに極めて近い場所での現象に起因する可能性があるんですねー

研究チームが考えているのは、フレア時に発生する降着円盤内の熱いガスの塊“ホットスポット”が、静穏時にも小規模ながら発生しているということ。

今回の現象は、その“ホットスポット”が回転運動をすることで、“相対論的ビーミング効果”により周期的な強度変動となって観測されたものになります。

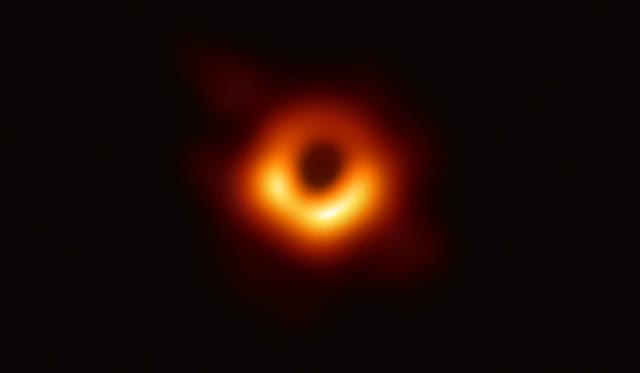

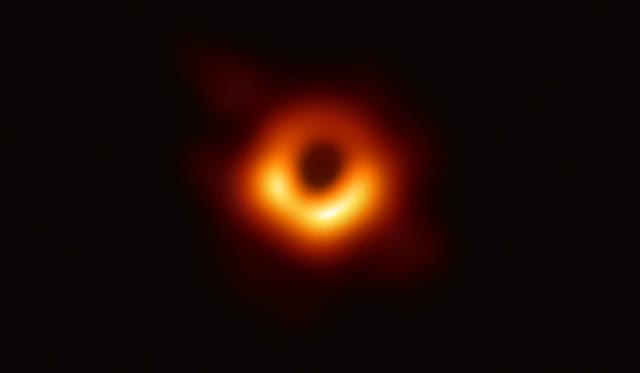

昨年、イベント・ホライズン・テレスコープにより史上初めて撮影されたブラックホール・シャドウの画像が公開され、大きな話題になりました。

この時の観測対象は、おとめ座の巨大楕円銀河M87の中心ブラックホールでした。

同じく観測対象の一つになっていた“いて座A*”ですが、まだ画像は公開されていません。

今回の結果が示唆するように、“いて座A*”は明るさと共に形状まで刻々と変化しています。

そう、長時間の観測を必要とするイベント・ホライズン・テレスコープで、ブラックホール・シャドウを撮像するのは簡単なことではないんですねー

一方で、電波の強度変動が降着円盤内の“ホットスポット”に起因するなら、明るさの変動からガスの運動を描き出すこともできるはずです。

また、同様の観測をさらに高感度かつ継続的に行うことで期待されるのが、ガスがブラックホールを周回しながら吸い込まれていく様子が観測できること。

こうした観測・研究を進めていけば、強い重力場における時空構造の理解も進みそうですね。

こちらの記事もどうぞ

超大質量ブラックホールから噴き出すジェットの粒子。X線で観測してみると一部は光速に近い速度で遠ざかっていた

このブラックホールの電波強度が、ゆっくりとした変動だけでなく、30分程度の瞬きのような短周期変動も見せることが分かりました。

なぜ、このような現象が起きるのでしょうか?

どうやら、この現象はブラックホール周囲にある降着円盤内の“ホットスポット”に起因するようです。

ブラックホールが起こす明るさの変動

ほとんどの銀河の中心には、太陽の数百万倍から数十億倍の質量を持つ超大質量ブラックホールが存在すると考えられています。

私たちのいる天の川銀河の中心にも、太陽の400万倍の質量を持つ超大質量ブラックホール“いて座A*(エースター)”が存在しています。

“いて座A*”がまれに起こすのが、数時間の間に数倍明るくなる“フレア”という現象。

ブラックホールの放射メカニズムの解明や、周囲の時空の理解につながるのが、こうした明るさの変動を調べることなんですねー

今回の研究では慶應義塾大学のチームが、天の川銀河の中心方向のデータを解析し、“いて座A*”の電波強度を精密に測定。

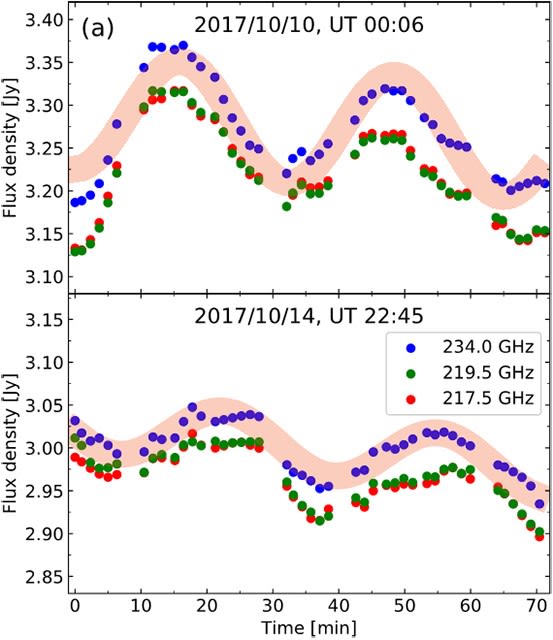

2017年10月にアルマ望遠鏡で観測したデータが使われている。

1日あたり70分の観測データを10日間にわたって調べてみると、“いて座A*”の電波強度が1時間以上の時間をかけてゆっくりと変化しながら、ときおり30分程度の短い周期的な変動(瞬き)を見せることが分かりました。

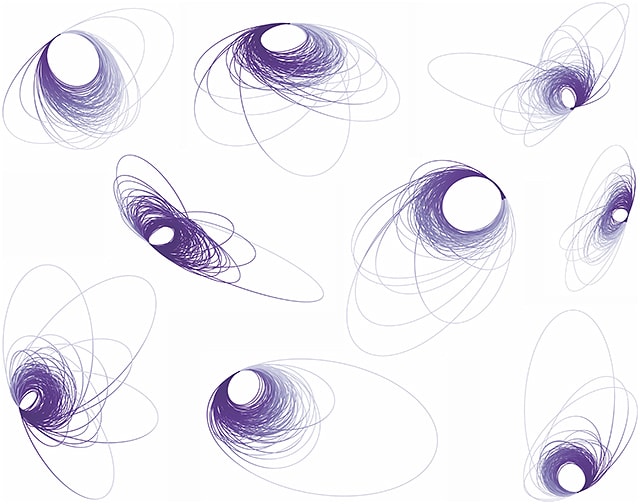

|

| (a)2017年10月10日(上)と2017年10月14日(下)の観測で得られた電波強度の時間変化。青、緑、赤の点は観測周波数の違いに対応。強度変化は、1時間以上のゆっくりとした変動と周期的な短時間変動が合わさったオレンジの影で示した曲線におおむね沿っている。(Credit: Y. Iwata et al./慶應義塾大学) |

フレア時に発生する降着円盤内の熱いガスの塊

電波強度の時間変動のうち、過去の研究ですでに指摘されていたのが、1時間以上のゆっくりとした強度変動です。

これは、ブラックホールの周囲に広がる高温のガス円盤“降着円盤”の粘性を反映したものと考えられています。

一方で約30分周期の“瞬き”については、フレア時の赤外線及びX線強度において検出報告はあったのですが、静穏時の電波強度で見いだされたのは今回が初めてのこと。

30分という変動周期が相当するのは、中心から約3000万キロという降着円盤内の最も内縁における回転周期。

つまり、この“瞬き”は、ブラックホールに極めて近い場所での現象に起因する可能性があるんですねー

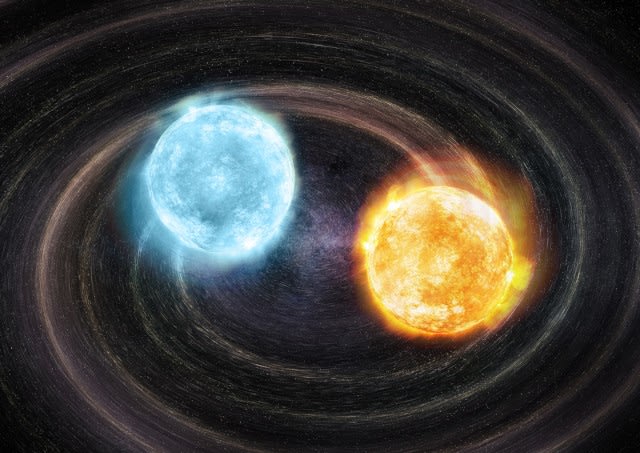

研究チームが考えているのは、フレア時に発生する降着円盤内の熱いガスの塊“ホットスポット”が、静穏時にも小規模ながら発生しているということ。

今回の現象は、その“ホットスポット”が回転運動をすることで、“相対論的ビーミング効果”により周期的な強度変動となって観測されたものになります。

相対論的ビーミング効果とは、光速に近い速度を持つ放射源が観測者の方向に運動する際、放射エネルギーが上昇して観測される効果。

|

| 超大質量ブラックホールとそのごく近傍で周回する“ホットスポット”のイメージ図。(Credit: 慶應義塾大学) |

この時の観測対象は、おとめ座の巨大楕円銀河M87の中心ブラックホールでした。

同じく観測対象の一つになっていた“いて座A*”ですが、まだ画像は公開されていません。

今回の結果が示唆するように、“いて座A*”は明るさと共に形状まで刻々と変化しています。

そう、長時間の観測を必要とするイベント・ホライズン・テレスコープで、ブラックホール・シャドウを撮像するのは簡単なことではないんですねー

一方で、電波の強度変動が降着円盤内の“ホットスポット”に起因するなら、明るさの変動からガスの運動を描き出すこともできるはずです。

また、同様の観測をさらに高感度かつ継続的に行うことで期待されるのが、ガスがブラックホールを周回しながら吸い込まれていく様子が観測できること。

こうした観測・研究を進めていけば、強い重力場における時空構造の理解も進みそうですね。

こちらの記事もどうぞ

超大質量ブラックホールから噴き出すジェットの粒子。X線で観測してみると一部は光速に近い速度で遠ざかっていた