木星は夜空で最も明るい天体の一つで、晴れた夜には肉眼でも容易に見つけることができます。

地球から見える木星の極地には、明るく鮮やかなオーロラがあります。

でも、木星の上層大気からの光は弱いので、地上の望遠鏡を用いた詳細な観測は困難でした。

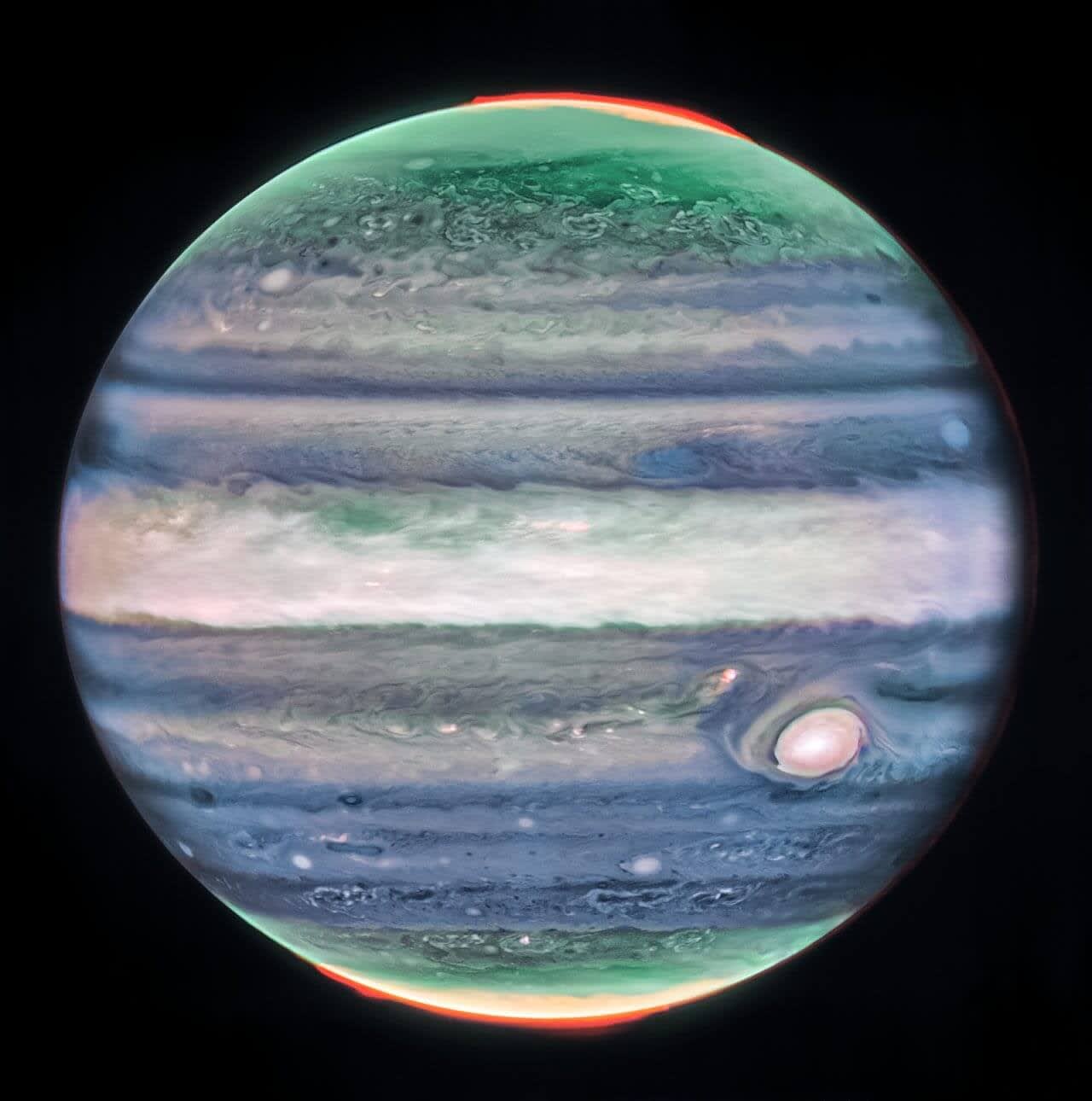

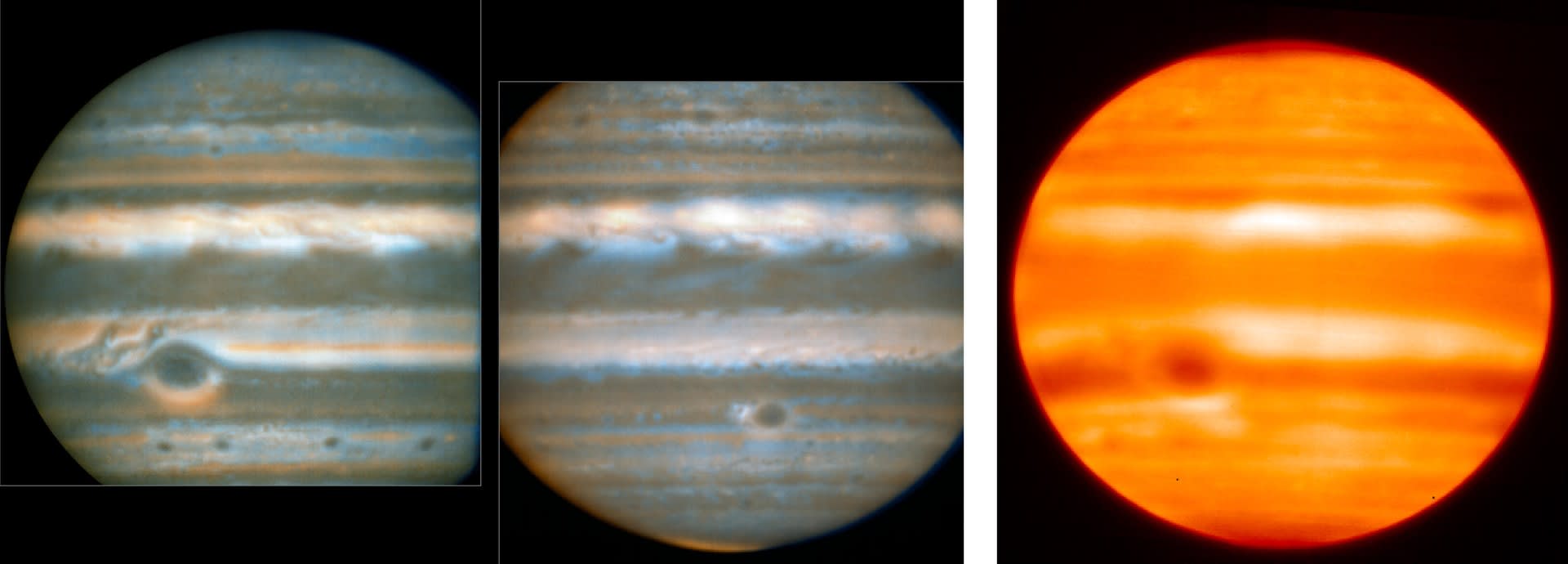

今回の研究では、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡を用いて、木星の象徴的な大赤班の上空を観測。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の高い赤外線観測能力によって、これまで見ることができなかった木星上層大気の詳細な姿をとらえることに成功し、様々な特徴を発見しています。

これにより、かつては特徴が無いと考えられていた大赤班の領域が、複雑な構造や活動の宝庫だと分かりました。

研究チームは、悪名高い大赤班の上空にある木星の上層大気を、これまでにない精度で研究することができたそうですよ。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による大赤班上空領域の観測

2022年7月のこと、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡に搭載された近赤外線分光装置“NIRSpec”を用いて、木星の象徴的な大赤班の上空領域が観測されています。

これまでの観測から予想されていたのは、木星の赤道付近の上層大気は、太陽光の量が地球のわずか4%しかないので、均質な状態にあること。

でも、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による観測の結果、この領域には、暗い弧や明るい斑点など、複雑な構造や活動があることが明らかになりました。

当初、この領域は、研究チームにとって退屈な存在だと思われていました。

でも、実際には、オーロラと同じくらいか、それ以上に面白く思える存在になっていました。

上層大気の形状や構造を変化させるメカニズム

研究チームは、太陽光がこの領域からの光を生み出している一方で、上層大気の形状や構造を変化させる別のメカニズムが存在するに違いないと考えています。

この構造を変えることができるものの一つに、重力波があります。

重力波は、砂浜に打ち寄せる波が砂紋を作るように、大気中に波紋を作り出します。

これらの波は、大赤班周辺の乱流のある下層大気で発生し、上層へと伝播することで、上層大気の構造や発光を変化させる可能性があります。

これらの大気波は、地球でも観測されることがあります。

でも、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡が木星で観測したものに比べるとはるかに弱いものです。

研究チームが考えているのは、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による追加観測を行うことで、これらの複雑な波のパターンが木星の上層大気の中で、どのように移動しているのかを調査すること。

これにより、この領域のエネルギー収支や特徴が、時間とともにどのように変化するのかが解明されることが期待されます。

木星氷衛星探査機“JUICE”による観測のサポート

今回のジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による観測結果は、2023年4月に打ち上げられたヨーロッパ宇宙機関の木星氷衛星探査機“JUICE”による観測をサポートする可能性があります。

“JUICE”は“JUpiter Icy Moons Explorer”の略で、木星氷衛星単計画を意味します。

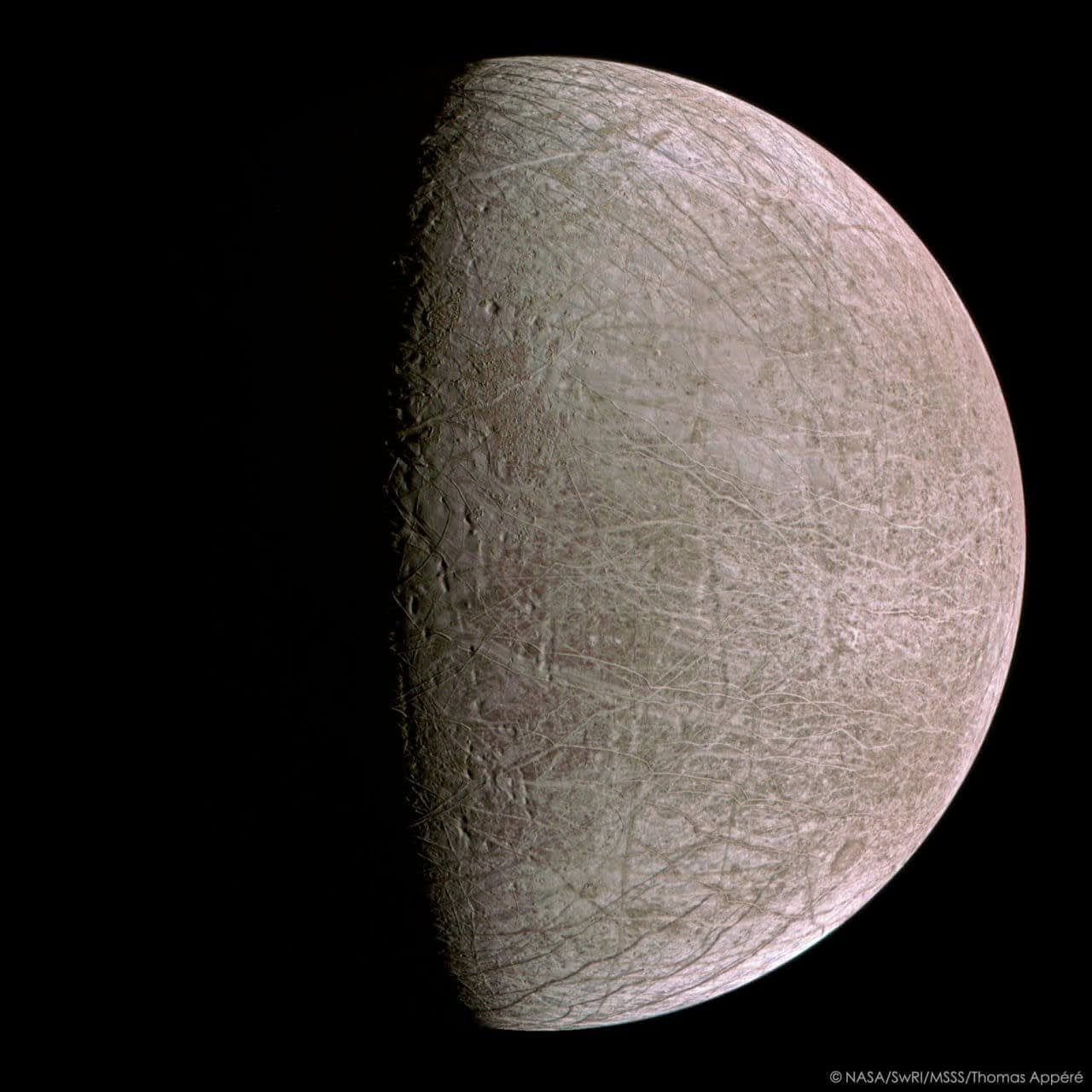

木星の大型氷衛星であるガニメデ、カリスト、エウロパにターゲットを絞った初めての探査計画になります。

氷衛星には、太陽系形成当時の材料物質が残っていると期待されています。

そうした物質は、ガス惑星である木星からは得難いものなんですねー

太陽系最大の惑星で、太陽系形成時に重要な役割を果たしたであろう木星の歴史を氷衛星から得ることが、“JUICE”の目的の一つになっています。

さらに、もう一つの重要な目的があります。

それは、氷衛星の地下に存在すると考えられている海の調査です。

日本が観測装置の一部を担当しているガニメデ高度計“JUICE-GALA”はJUICE衛星とガニメデとの間の距離を測定することで、木星の周りを回るガニメデ衛星の形状変化をとらえて、ガニメデ衛星の地下海構造を明らかにする予定です。

海の有無を調べるだけでなく、熱源や栄養源など、生命に欠かせない要素を探し、地球外生命が存在する可能性を追求することになります。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による今回の観測は、木星の上層大気に関するこれまでの理解を覆すものでした。

赤道付近の上層大気は、これまで考えられていたような均質な状態にはなく、複雑な構造や活動が存在することが明らかになりました。

今回の発見は、木星の大気現象、特に重力波の影響について、さらなる研究を促進するものになると期待されます。

こちらの記事もどうぞ

地球から見える木星の極地には、明るく鮮やかなオーロラがあります。

でも、木星の上層大気からの光は弱いので、地上の望遠鏡を用いた詳細な観測は困難でした。

今回の研究では、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡を用いて、木星の象徴的な大赤班の上空を観測。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の高い赤外線観測能力によって、これまで見ることができなかった木星上層大気の詳細な姿をとらえることに成功し、様々な特徴を発見しています。

これにより、かつては特徴が無いと考えられていた大赤班の領域が、複雑な構造や活動の宝庫だと分かりました。

研究チームは、悪名高い大赤班の上空にある木星の上層大気を、これまでにない精度で研究することができたそうですよ。

この研究は、英国レスター大学のHengil Melinさんたちの研究チームが進めています

本研究の成果は、英科学誌“Nature”系の天文学術誌“Nature Astronomy”に掲載されました。

本研究の成果は、英科学誌“Nature”系の天文学術誌“Nature Astronomy”に掲載されました。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による大赤班上空領域の観測

2022年7月のこと、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡に搭載された近赤外線分光装置“NIRSpec”を用いて、木星の象徴的な大赤班の上空領域が観測されています。

これまでの観測から予想されていたのは、木星の赤道付近の上層大気は、太陽光の量が地球のわずか4%しかないので、均質な状態にあること。

でも、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による観測の結果、この領域には、暗い弧や明るい斑点など、複雑な構造や活動があることが明らかになりました。

当初、この領域は、研究チームにとって退屈な存在だと思われていました。

でも、実際には、オーロラと同じくらいか、それ以上に面白く思える存在になっていました。

上層大気の形状や構造を変化させるメカニズム

研究チームは、太陽光がこの領域からの光を生み出している一方で、上層大気の形状や構造を変化させる別のメカニズムが存在するに違いないと考えています。

この構造を変えることができるものの一つに、重力波があります。

重力波は、砂浜に打ち寄せる波が砂紋を作るように、大気中に波紋を作り出します。

これらの波は、大赤班周辺の乱流のある下層大気で発生し、上層へと伝播することで、上層大気の構造や発光を変化させる可能性があります。

これらの大気波は、地球でも観測されることがあります。

でも、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡が木星で観測したものに比べるとはるかに弱いものです。

研究チームが考えているのは、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による追加観測を行うことで、これらの複雑な波のパターンが木星の上層大気の中で、どのように移動しているのかを調査すること。

これにより、この領域のエネルギー収支や特徴が、時間とともにどのように変化するのかが解明されることが期待されます。

木星氷衛星探査機“JUICE”による観測のサポート

今回のジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による観測結果は、2023年4月に打ち上げられたヨーロッパ宇宙機関の木星氷衛星探査機“JUICE”による観測をサポートする可能性があります。

“JUICE”は“JUpiter Icy Moons Explorer”の略で、木星氷衛星単計画を意味します。

木星の大型氷衛星であるガニメデ、カリスト、エウロパにターゲットを絞った初めての探査計画になります。

氷衛星には、太陽系形成当時の材料物質が残っていると期待されています。

そうした物質は、ガス惑星である木星からは得難いものなんですねー

太陽系最大の惑星で、太陽系形成時に重要な役割を果たしたであろう木星の歴史を氷衛星から得ることが、“JUICE”の目的の一つになっています。

さらに、もう一つの重要な目的があります。

それは、氷衛星の地下に存在すると考えられている海の調査です。

日本が観測装置の一部を担当しているガニメデ高度計“JUICE-GALA”はJUICE衛星とガニメデとの間の距離を測定することで、木星の周りを回るガニメデ衛星の形状変化をとらえて、ガニメデ衛星の地下海構造を明らかにする予定です。

海の有無を調べるだけでなく、熱源や栄養源など、生命に欠かせない要素を探し、地球外生命が存在する可能性を追求することになります。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による今回の観測は、木星の上層大気に関するこれまでの理解を覆すものでした。

赤道付近の上層大気は、これまで考えられていたような均質な状態にはなく、複雑な構造や活動が存在することが明らかになりました。

今回の発見は、木星の大気現象、特に重力波の影響について、さらなる研究を促進するものになると期待されます。

こちらの記事もどうぞ