およそ46億年以上前のこと。

太陽系が形成されつつあった時期に近くで超新星爆発が発生し、それに由来する放射性元素が太陽系形成現場に降り注いだそうです。

このことは、隕石の同位体組成の分析結果から明らかになっています。

でも、超新星爆発の衝撃波により、太陽系の形成が妨げられていたかもしれないんですねー

そうなれば、今のような太陽系の形成には至っていなかった可能性もあります。

国立天文が6月22日に発表したのは、太陽系の形成現場になっていた“分子雲フィラメント”が盾になって超新星爆発の衝撃波から守ってくれたこと。

この成果は理論的研究によって示されたそうです。

でも、およそ46億年前に郊外で誕生した惑星系にしては、重元素の含まれる割合がとても多いことが分かってきたんですねー

その割合の高さから考えると、より中心部に近い星の過密地帯(棒状構造の回転範囲とされる)で生まれた可能性があると提唱する研究成果が報告されています。

銀河中心領域の上下に膨らんだバルジ内では、余りにも星が密集しているので、夜でも昼間のように明るいと言われています。

それだけ星が多いと、超新星爆発の発生頻度も高くなってくるはず。

天文学では、水素とヘリウムよりも重い元素のことを“重元素”と呼びます。

重元素は、恒星内部の核融合反応により合成され、恒星の死に伴い星間空間へと放出されるので、星の生と死のサイクルが十分に繰り返されていないと増えないんですねー

なので、中心部の方が郊外よりも重元素の量が早く増えることになります。

つまり、太陽系はまるで地雷地帯のような危険領域を通り抜けて外側へ向かい、運よく郊外まで避難できたとされてきました。

ただ、近傍では発生してほくない超新星爆発も、惑星系が形成されるきっかけの1つになっていたりします。

超新星爆発の衝撃で、星間ガスが特に濃い領域である分子雲の濃淡が変化します。

それにより、より濃い部分ができると、さらに周囲の物質を集めるようになり、星の卵になる“分子雲コア”へ成長していくと考えられるからです。

およそ46億年以上前の太陽系が形成されつつあった時期に、近くで超新星爆発が発生。

それに由来する放射性元素が太陽系形成現場に降り注いだことが、隕石の同位体組成の分析結果から明らかになっています。

でも、超新星爆発は、太陽系の形成がどの段階にあるのか、また発生した衝撃波がどれだけ強いのか(どれだけ近くで発生したか)によっては、太陽系の形成を妨げてしまうことも…

そう、今のような太陽系の形成には至っていなかった可能性もあるんですねー

では、実際に太陽系の近くで超新星爆発はあったのでしょうか?

この矛盾に対しては以前から指摘があったのですが、これまでのところそれを解消できる有力な説は出てきていません。

そうした中で今回研究チームが着目したのは、星が作られる現場の違いでした。

星は分子雲と呼ばれる星間ガスが特に濃い領域で形成されます。

星の誕生の場になる分子雲の中には、星間ガスがひも状に集まった分子雲フィラメントが存在しています。

太陽のような小質量星が形成されるのは、この分子雲フィラメントの中。

一方で、超新星爆発を起こすような大質量星が形成されるのは、分子雲フィラメント同士が重なった場所だと考えられています。

研究チームによる理論的な分析により判明したのは、分子雲フィラメントが重なる場所で起こった超新星爆発の衝撃波は、分子雲フィラメントに吸収され、形成途中の太陽系にはほとんど影響を与えなかったことでしました。

さらに、爆発で放出された放射性元素が、一度分子雲フィラメントに降り注いだ後に、フィラメントから太陽系形成現場へと間接的に運ばれることで、効率的に集められることも明らかになりました。

つまり、私たちの太陽系も分子雲フィラメントの中で形成されたと考えることができますね。

こちらの記事もどうぞ

太陽系が形成されつつあった時期に近くで超新星爆発が発生し、それに由来する放射性元素が太陽系形成現場に降り注いだそうです。

このことは、隕石の同位体組成の分析結果から明らかになっています。

でも、超新星爆発の衝撃波により、太陽系の形成が妨げられていたかもしれないんですねー

そうなれば、今のような太陽系の形成には至っていなかった可能性もあります。

国立天文が6月22日に発表したのは、太陽系の形成現場になっていた“分子雲フィラメント”が盾になって超新星爆発の衝撃波から守ってくれたこと。

この成果は理論的研究によって示されたそうです。

|

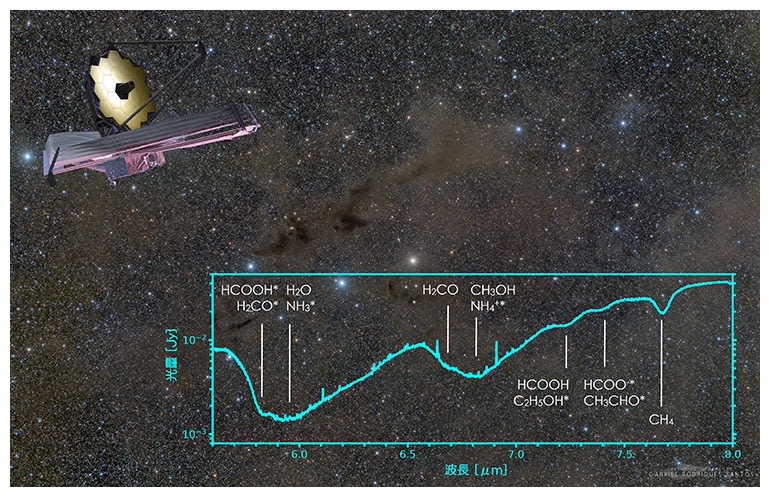

| この研究の概念図。形成されつつある太陽系は、分子雲フィラメントによって超新星爆発の衝撃波から守られる。さらに分子雲フィラメントは、超新星爆発に由来する放射性元素を、太陽系の形成現場に取り込む助けになった。(Credit: 国立天文台委) |

太陽系はどこで形成されたのか

これまで、太陽系は天の川銀河において中心から2億5000万光年前後離れた“郊外”で誕生し、中心からの距離を大きく変えることなく公転してきたと考えられてきました。でも、およそ46億年前に郊外で誕生した惑星系にしては、重元素の含まれる割合がとても多いことが分かってきたんですねー

その割合の高さから考えると、より中心部に近い星の過密地帯(棒状構造の回転範囲とされる)で生まれた可能性があると提唱する研究成果が報告されています。

銀河中心領域の上下に膨らんだバルジ内では、余りにも星が密集しているので、夜でも昼間のように明るいと言われています。

それだけ星が多いと、超新星爆発の発生頻度も高くなってくるはず。

天文学では、水素とヘリウムよりも重い元素のことを“重元素”と呼びます。

重元素は、恒星内部の核融合反応により合成され、恒星の死に伴い星間空間へと放出されるので、星の生と死のサイクルが十分に繰り返されていないと増えないんですねー

なので、中心部の方が郊外よりも重元素の量が早く増えることになります。

太陽のような小質量星の場合、核融合反応は水素からヘリウムでほぼ終わり、最終盤にヘリウムの暴走的な核融合反応であるヘリウムフラッシュが起きて、炭素までは生成されると考えられている。それに対して、質量が太陽の8倍以上の大質量星は、その先も核融合反応を続け、宇宙で最も安定した元素である鉄までが生成される。鉄より重い元素は恒星の中心部では生成されない。それは、鉄の核融合反応ではエネルギーが放出されないので、鉄を生成するようになった恒星は自重を支えきれずに超新星爆発を起こしてしまうから。このため、鉄よりも重い元素は超新星爆発などの激しい現象にともなって生成されると考えられている。

超新星爆発の衝撃波は分子雲フィラメントに吸収された

その一方で、超新星爆発の頻度が高ければ、被害を受けるほどの近い範囲で、発生する可能性も高くなってしまうことに…つまり、太陽系はまるで地雷地帯のような危険領域を通り抜けて外側へ向かい、運よく郊外まで避難できたとされてきました。

ただ、近傍では発生してほくない超新星爆発も、惑星系が形成されるきっかけの1つになっていたりします。

超新星爆発の衝撃で、星間ガスが特に濃い領域である分子雲の濃淡が変化します。

それにより、より濃い部分ができると、さらに周囲の物質を集めるようになり、星の卵になる“分子雲コア”へ成長していくと考えられるからです。

宇宙空間には星の材料になる水素原子や水素分子を主成分としたガスが漂っている。その中でも特に水素分子が豊富に存在する場所が分子雲。さらに濃くなった場所は分子雲コアと呼ばれていて、いわゆる星の卵(種)に相当する。分子雲コアがさらに収縮することによって、太陽のような恒星や、それよりもさらに重い星(大質量星)その連星が誕生する。

実際に太陽系も無縁では無かったようです。およそ46億年以上前の太陽系が形成されつつあった時期に、近くで超新星爆発が発生。

それに由来する放射性元素が太陽系形成現場に降り注いだことが、隕石の同位体組成の分析結果から明らかになっています。

でも、超新星爆発は、太陽系の形成がどの段階にあるのか、また発生した衝撃波がどれだけ強いのか(どれだけ近くで発生したか)によっては、太陽系の形成を妨げてしまうことも…

そう、今のような太陽系の形成には至っていなかった可能性もあるんですねー

では、実際に太陽系の近くで超新星爆発はあったのでしょうか?

この矛盾に対しては以前から指摘があったのですが、これまでのところそれを解消できる有力な説は出てきていません。

そうした中で今回研究チームが着目したのは、星が作られる現場の違いでした。

星は分子雲と呼ばれる星間ガスが特に濃い領域で形成されます。

星の誕生の場になる分子雲の中には、星間ガスがひも状に集まった分子雲フィラメントが存在しています。

太陽のような小質量星が形成されるのは、この分子雲フィラメントの中。

一方で、超新星爆発を起こすような大質量星が形成されるのは、分子雲フィラメント同士が重なった場所だと考えられています。

研究チームによる理論的な分析により判明したのは、分子雲フィラメントが重なる場所で起こった超新星爆発の衝撃波は、分子雲フィラメントに吸収され、形成途中の太陽系にはほとんど影響を与えなかったことでしました。

さらに、爆発で放出された放射性元素が、一度分子雲フィラメントに降り注いだ後に、フィラメントから太陽系形成現場へと間接的に運ばれることで、効率的に集められることも明らかになりました。

つまり、私たちの太陽系も分子雲フィラメントの中で形成されたと考えることができますね。

こちらの記事もどうぞ