今回の研究では、地球から約1.8万光年彼方に位置するマイクロクエーサー“SS433”(※1)の相対論的ジェットに付随する分子雲(※2)から、近紫外線が放射されていることを発見しています。

研究グループでは、近紫外線のアーカイブデータと“SS433”に付随する分子雲を比較することで、近紫外線の放射が“SS433”に一番近い分子雲だと特定。

近紫外線の放射領域が、分子雲の広がりと一致しているとことを確認しています。

さらに、分子輝線、遠赤外線のデータとの比較からは、近紫外線放射は分子雲の背後、“SS433”のジェットと分子雲の相互作用面から放射されていることを明らかにしました。

この紫外線放射が分子雲や分子雲中の星間ダストを暖め、暖められた星間ダストが遠赤外線で再放射していることも突き止めています。

この結果は、宇宙線の粒子加速や空間的に構造を分解できないクエーサーの物理現象の理解に役立つと考えられます。

最も強力なジェットを噴き出すマイクロクエーサー

マイクロクエーサーの一つ“S433”は、最も強力なジェットを出しているマイクロクエーサーです。

“SS433”から噴き出されたジェットは、根元での速さが光速の26%(秒速78,000キロ)に達し、伝搬中に減速するものの、相当な速さで周囲の星間物質に衝突しています。

この速さは超新星爆発よりも速いもの。

ただ、超新星爆発は一過性の現象なのに対し、マイクロクエーサーのジェット、特に“SS433”のジェットは長期間にわたり放出され続けているので、周囲の星間物質に与える影響は超新星爆発よりも大きいと考えられています。

今回、研究グループが見つけたのは、このジェットと直接相互作用していると予測されていた分子雲からの近紫外線の放射でした。(図1)

この領域では、野辺山45メートル電波望遠鏡の観測により発見された分子雲と、“SS433”の主星が星としての死を迎えたときに起こした超新星爆発、その後放出されたジェットにより奇妙な形に変形した電波連続波と、X線で見えるジェットの3つが同じ視線方向に状に存在しています。

分子雲とジェットの直接相互作用

今回の研究では、この分子雲において、分子雲とほぼ同程度に広がる近紫外線放射を発見しました。

図2は、近紫外線放射領域を拡大したものになります。

分子雲の高密度領域から放射される13CO(J=3-2)輝線(※3)の放射強度は、観測された近紫外線放射の強度と反相関の分布を示していることが分かりました。(図2a)

特に、近紫外線放射領域の中央部分では近紫外線放射が弱く見え、そこに高密度分子雲が多く存在していることが分かりました。

この反相関の分布から考えられるのは、分子雲による近紫外線の減光が効いていること。

このことは、近紫外線放射が分子雲の奥から放射されていることを意味します。

また、そこではCO分子がよく励起(※4)されていて(図2b)、同じ辺りの場所で遠赤外線放射が強くなっていることが分かります(図2c)。

過去の研究では、この部分の分子雲の温度が約55Kと求められています(Yamamoto et al. 2022)。

なので、この55Kという温度は、何か外からの熱源による暖めが無い限り達成できないはずです。

これらの結果を総合すると、分子の背後から放射された紫外線が、分子雲を温めていることがが考えられます。

また、分子雲に含まれる星間ダストも同様に近紫外線放射によって暖められ、暖められた星間ダストが遠赤外線で再放射していると考えられます。

この結果から、紫外線放射はジェット分子雲が直接相互作用している、その相互作用面で放射されていると考えられ、図3のような状況になっていると想像できます。

これにより、今回の研究では、分子雲とジェットが直接相互作用していることを確実なものにしました。

宇宙線粒子を高いエネルギーまで加速できる可能性

本研究では、高速度のジェットと分子雲が直接相互作用している現場を、天の川銀河内で初めて明らかにしています。

同様の例は遠方の銀河では見つかっているものの、遠くにあるので詳しく調べることが出来ていませんでした。

このため、本研究による成果は、遠方銀河におけるジェットと分子雲の相互作用の理解につながると考えられます。

また、ジェットと分子雲の相互作用面では衝撃波が発生します。

超新星爆発では、このような衝撃波面で宇宙線粒子の加速が起きます。

衝撃波面が維持される限り、宇宙線粒子をどんどん加速することができ、どんどんエネルギーを得ることができます。

超新星爆発は一過性の現象なので、衝撃波面を維持できる時間に限りがあります。

このため、超新星爆発で加速できる宇宙線粒子のエネルギーにも限度があります。

一方、“SS433”では長期間にわたりジェットが放出されているので、衝撃面を長期間維持することができます。

これにより、超新星爆発よりも宇宙線粒子を高いエネルギーまで加速できる可能性があり、現在天文学の謎の一つでである、天の川銀河内のPeV(ペタエレクトロンボルト)のエネルギーを持つ宇宙線粒子の起源の一つになり得ると考えられます。

さらに、マイクロクエーサーはクエーサーのミニチュア版になるので、クエーサーの物理現象を近場で観測することができるはずです。

クエーサーは遠方にあるので、現在のどの望遠鏡をもってしても、その構造を分解することができていません。

一方、マイクロクエーサーはその近さのため、周囲の構造を容易に分解して、詳しく調べることができます。

このように、マイクロクエーサーの周辺環境を詳しく調べることは、クエーサーの物理的理解の助けになると考えられます。

こちらの記事もどうぞ

研究グループでは、近紫外線のアーカイブデータと“SS433”に付随する分子雲を比較することで、近紫外線の放射が“SS433”に一番近い分子雲だと特定。

近紫外線の放射領域が、分子雲の広がりと一致しているとことを確認しています。

さらに、分子輝線、遠赤外線のデータとの比較からは、近紫外線放射は分子雲の背後、“SS433”のジェットと分子雲の相互作用面から放射されていることを明らかにしました。

この紫外線放射が分子雲や分子雲中の星間ダストを暖め、暖められた星間ダストが遠赤外線で再放射していることも突き止めています。

この結果は、宇宙線の粒子加速や空間的に構造を分解できないクエーサーの物理現象の理解に役立つと考えられます。

※1.マイクロクエーサーは、ブラックホールと星の近接連星系のうち、ジェットを放出している天体のこと。伴星の巨星化などにより、主星の重力圏に伴星のガスが入り込むと、伴星のガスが主星に取り込まれる。こうして、主星に降り注いだガスは、主星の周りにガスの円盤を形成し、そこからジェットを放出する。クエーサーのミニチュア版ということから、マイクロクエーサーと名付けられている。

※2.分子雲は、天の川銀河の主要構成要素の一つ。他には星間ダストと星がある。分子雲の主要構成要素は水素だが、電気双極子モーメントを持たない水素分子は低温下では放射を行わない。分子雲中で水素分子の次に存在量が多く、かつ化学的に安定である一酸化炭素分子の放射を観測することで、分子雲の物理量、性質や運動を調べることができる。一酸化炭素分子は12C160(CO)が主として存在している。その同位体である13C160(13CO)は一酸化炭素分子全体の1~5%程度で、COで観測される領域よりも密度の高い領域を観測することができる。

※2.分子雲は、天の川銀河の主要構成要素の一つ。他には星間ダストと星がある。分子雲の主要構成要素は水素だが、電気双極子モーメントを持たない水素分子は低温下では放射を行わない。分子雲中で水素分子の次に存在量が多く、かつ化学的に安定である一酸化炭素分子の放射を観測することで、分子雲の物理量、性質や運動を調べることができる。一酸化炭素分子は12C160(CO)が主として存在している。その同位体である13C160(13CO)は一酸化炭素分子全体の1~5%程度で、COで観測される領域よりも密度の高い領域を観測することができる。

この研究は、名古屋大学大学院理学研究科の山本宏昭助教、竹内努准教授、石川竜巳博士前期課程学生の研究グループが進めています。

本研究の成果は、2024年4月8日付の日本天文学会欧文研究報告“Publications of the Astronomical Society of Japan”に、“Near-ultraviolet radiation toward molecular cloud N4 in W50/SS433: Evidence of direct interaction of the jet with molecular cloud”として掲載されました。

本研究の成果は、2024年4月8日付の日本天文学会欧文研究報告“Publications of the Astronomical Society of Japan”に、“Near-ultraviolet radiation toward molecular cloud N4 in W50/SS433: Evidence of direct interaction of the jet with molecular cloud”として掲載されました。

最も強力なジェットを噴き出すマイクロクエーサー

マイクロクエーサーの一つ“S433”は、最も強力なジェットを出しているマイクロクエーサーです。

“SS433”から噴き出されたジェットは、根元での速さが光速の26%(秒速78,000キロ)に達し、伝搬中に減速するものの、相当な速さで周囲の星間物質に衝突しています。

この速さは超新星爆発よりも速いもの。

ただ、超新星爆発は一過性の現象なのに対し、マイクロクエーサーのジェット、特に“SS433”のジェットは長期間にわたり放出され続けているので、周囲の星間物質に与える影響は超新星爆発よりも大きいと考えられています。

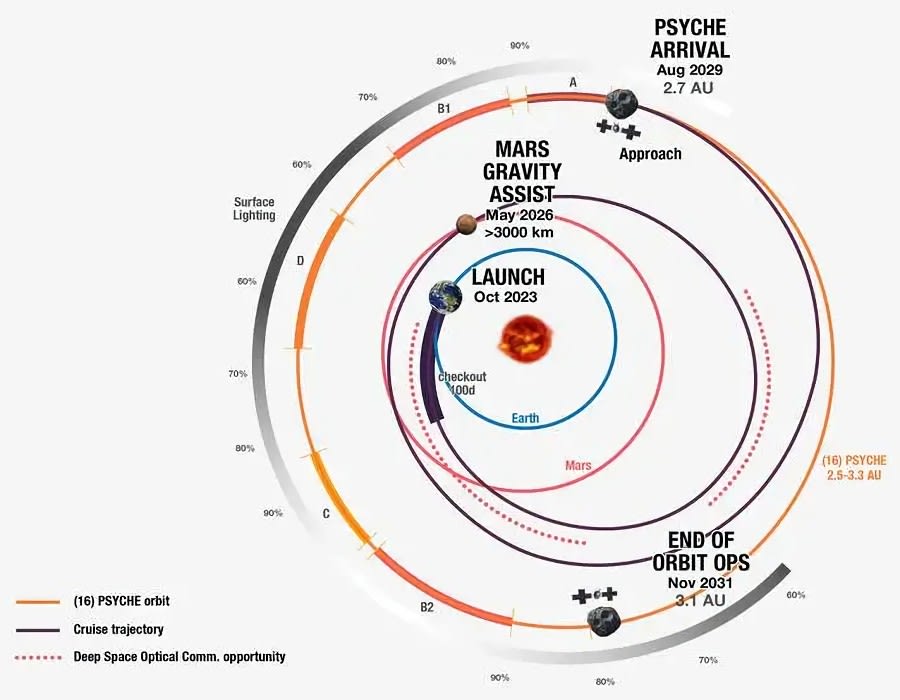

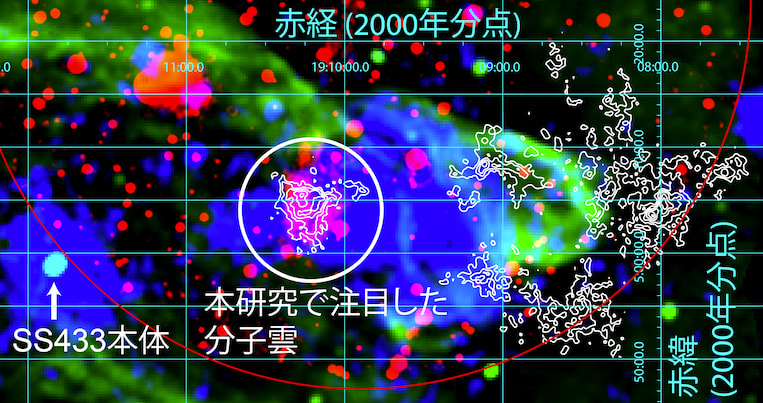

今回、研究グループが見つけたのは、このジェットと直接相互作用していると予測されていた分子雲からの近紫外線の放射でした。(図1)

この領域では、野辺山45メートル電波望遠鏡の観測により発見された分子雲と、“SS433”の主星が星としての死を迎えたときに起こした超新星爆発、その後放出されたジェットにより奇妙な形に変形した電波連続波と、X線で見えるジェットの3つが同じ視線方向に状に存在しています。

|

| 図1.近紫外線放射(赤)、電波連続波(緑)、X線放射(青)の強度分布の三色合成図に、分子雲の分布をコントアで描いた図。白丸で囲まれた分子雲が本研究で注目した分子雲。(Credit: Yamamoto) |

分子雲とジェットの直接相互作用

今回の研究では、この分子雲において、分子雲とほぼ同程度に広がる近紫外線放射を発見しました。

図2は、近紫外線放射領域を拡大したものになります。

分子雲の高密度領域から放射される13CO(J=3-2)輝線(※3)の放射強度は、観測された近紫外線放射の強度と反相関の分布を示していることが分かりました。(図2a)

※3.一酸化炭素分子は永久電気双極子モーメントを持つ。この電気双極子モーメントの回転により、電磁波が放射される。放射される電磁波は量子力学的に許される不連続の準位間の遷移に限られる。基底状態をJ=0とし、J=1、2、3と準位があり、J=3から2へ遷移する際に放射される電磁波ということを示す際にCOの後に括弧書きで(J=3-2)と表記する。13CO分子のJ=3から2への遷移で放射された電磁波の場合は13CO(J=3-2)となる。

|

| 図2.近紫外線の放射強度分布(紫→青→水→緑→黄→橙→赤の順に強度が強くなる)に、以下のコントアを重ねた図。(a)高密度分子雲(13CO(J=3-2)、(b)CO(J=3-2)とCO(J=1-0)のピーク温度比、(c)ダストの熱放射。(Credit: Yamamoto) |

この反相関の分布から考えられるのは、分子雲による近紫外線の減光が効いていること。

このことは、近紫外線放射が分子雲の奥から放射されていることを意味します。

また、そこではCO分子がよく励起(※4)されていて(図2b)、同じ辺りの場所で遠赤外線放射が強くなっていることが分かります(図2c)。

過去の研究では、この部分の分子雲の温度が約55Kと求められています(Yamamoto et al. 2022)。

※4.J=1、2、3と上の準位に行くためには、その分エネルギーを必要とする。絶対温度10K程度の一般的な分子雲では、J=1やJ=2の準位に多くの一酸化炭素分子が存在するが、分子雲の温度や密度が高くなると、J=3、4とさらに上の準位に滞在する一酸化炭素分子が支配的になる。このため、準位間の遷移によって放射される電磁波の強度の比(ここではJ=3-2の遷移とJ=1-0の遷移の比)が高いところでは、分子雲の温度や密度が高いことを意味する。

一般的な分子雲の温度は10Kから20K程度。なので、この55Kという温度は、何か外からの熱源による暖めが無い限り達成できないはずです。

これらの結果を総合すると、分子の背後から放射された紫外線が、分子雲を温めていることがが考えられます。

また、分子雲に含まれる星間ダストも同様に近紫外線放射によって暖められ、暖められた星間ダストが遠赤外線で再放射していると考えられます。

この結果から、紫外線放射はジェット分子雲が直接相互作用している、その相互作用面で放射されていると考えられ、図3のような状況になっていると想像できます。

これにより、今回の研究では、分子雲とジェットが直接相互作用していることを確実なものにしました。

|

| 図3.近紫外線放射のイメージ図。上図はこの領域の様子を上から見たもの。下図は観測結果で、上図と対応させている。上下の図ともに、青が“SS433”のジェット、赤が近紫外線放射、緑が分子雲の分布を示している。下図のコントアは13CO(J=3-2)輝線の放射強度の分布を示していて、緑で示した分子雲よりも高密度の領域となる。(Credit: Yamamoto) |

宇宙線粒子を高いエネルギーまで加速できる可能性

本研究では、高速度のジェットと分子雲が直接相互作用している現場を、天の川銀河内で初めて明らかにしています。

同様の例は遠方の銀河では見つかっているものの、遠くにあるので詳しく調べることが出来ていませんでした。

このため、本研究による成果は、遠方銀河におけるジェットと分子雲の相互作用の理解につながると考えられます。

また、ジェットと分子雲の相互作用面では衝撃波が発生します。

超新星爆発では、このような衝撃波面で宇宙線粒子の加速が起きます。

衝撃波面が維持される限り、宇宙線粒子をどんどん加速することができ、どんどんエネルギーを得ることができます。

超新星爆発は一過性の現象なので、衝撃波面を維持できる時間に限りがあります。

このため、超新星爆発で加速できる宇宙線粒子のエネルギーにも限度があります。

一方、“SS433”では長期間にわたりジェットが放出されているので、衝撃面を長期間維持することができます。

これにより、超新星爆発よりも宇宙線粒子を高いエネルギーまで加速できる可能性があり、現在天文学の謎の一つでである、天の川銀河内のPeV(ペタエレクトロンボルト)のエネルギーを持つ宇宙線粒子の起源の一つになり得ると考えられます。

さらに、マイクロクエーサーはクエーサーのミニチュア版になるので、クエーサーの物理現象を近場で観測することができるはずです。

クエーサーは遠方にあるので、現在のどの望遠鏡をもってしても、その構造を分解することができていません。

一方、マイクロクエーサーはその近さのため、周囲の構造を容易に分解して、詳しく調べることができます。

このように、マイクロクエーサーの周辺環境を詳しく調べることは、クエーサーの物理的理解の助けになると考えられます。

こちらの記事もどうぞ