今回、トリノ大学の博士課程学生Elisa Goffoさんを筆頭とする研究チームは、ほ座の方向約31光年彼方に位置する太陽系外惑星“グリーゼ367b(GJ 367b)”の平均密度が、1立方センチ当たり約10.2gだとする研究成果を発表しました。

この値は、地球の平均密度(1立方センチ当たり5.51g)の1.85倍。

この値は“GJ 367b”が主に鉄でできている可能性を示しているようです。

“TESS”は、地球から見て系外惑星が主星(恒星)の手前を通過(トランジット)するときに見られる、わずかな減光から惑星の存在を探る“トランジット法”という手法により惑星を発見し、その性質を明らかにしていきます。

繰り返し起きるトランジット現象を観測することで、その周期から系外惑星の公転周期を知ることができます。

また、トランジット時には、主星の明るさが時間の経過に合わせて変化していきます。

その明るさの変化を示した曲線“光度曲線”をもとに、系外惑星の直径や大気の有無といった情報を得ることが可能になります。

“TESS”が狙うのは、地球からおよそ300光年以内にあり、恒星の明るさによって大気が照らされている惑星。

調査する恒星の多くは赤色矮星という銀河系に最も多いタイプで、太陽よりも小さくて暗い恒星になります。

“グリーゼ367b”が公転している恒星(主星)も、“グリーザ367(GJ 367)”という太陽と比べて半径約0.458倍、質量約0.455倍、表面温度が3522℃の赤色矮星です。

赤色矮星は、表面温度がおよそ摂氏3500度以下の恒星です。

実は宇宙に存在する恒星の8割近くは赤色矮星で、太陽系の近傍にある恒星の多くも赤色矮星になります。

“グリーゼ367b”は、主星から平均約0.007天文単位(※1)離れた軌道を約7.7時間かけて公転。

主星との距離が太陽から水星までの平均距離の約55分の1と近く、“グリーゼ367b”自身の表面温度は約1100℃と推定されています。

なお、GJ 367星系は、国際天文学連合(IAU)が2022年に主催した太陽系外惑星命名キャンペーンの命名対象に選ばれていて、実施時点で発見済みだった“グリーゼ367b”は“タハイ(Tahay)”、主星の“グリーゼ367”は“アニャニュカ(Añañuca)”と命名されています。

ここから導き出された“グリーゼ367b”の平均密度は、1立方センチ当たり約10.2gもありました。

“グリーゼ367b”の質量を正確に測定するために研究チームが用いたのは、南米チリにあるヨーロッパ南天天文台ラ・シーヤ観測所の口径3.6メートル望遠鏡に設置されている分光器“HARPS(High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher)”でした。

主星の周りを公転している惑星の重力で、主星が引っ張られると地球からわずかに遠ざかったり近づいたりします。

研究チームは、この動きによる光の波長の変化“ゆらぎ”を読み取る“ドップラーシフト法”で、“グリーゼ367b”の観測を実施しています。

分光器により光の波長ごとの強度分布“スペクトル”が得られます。

この“スペクトル”に現れる線は、光のドップラー効果によって私たちの方へ動いている物質からの光は短い波長(色でいえば青い方)へ、遠ざかっている物質の光は長い波長(色でいえば赤い方)へズレてしまいます(シフトする)。

この周波数の変化量を測定することで、天体の動きやその速度を知ることができます。

ドップラーシフト法の観測データからは、系外惑星の公転周期や最小質量を知ることができるわけです。

観測データから内部構造を分析して見ると、“グリーゼ367b”は質量全体のうち約91%を、鉄でできたコア(中心核)が占めていることが分かってきます。

これまでに見つかっている系外惑星は5500個以上あり、その中でもこれほど平均密度が高いものは珍しい存在でした。

研究チームは、“グリーゼ367b”がもともと鉄の豊富な環境で形成されたか、あるいは“グリーゼ367b”が形成された後で鉄のコアを取り囲んでいた岩石質のマントルが剥ぎ取られた可能性があると考えています。

さらに、“HARPS”による観測データからは、“TESS”による観測では見つかっていなかった2つの惑星“グリーゼ367c”と“グリーゼ367d”が新たに発見されています。

最小質量は、“グリーゼ367c”が地球の約4.13倍、“グリーゼ367d”が地球の約6.03倍。

公転周期は、“グリーゼ367c”が約11.5日、“グリーゼ367d”が約34.4日。

研究チームでは、超短周期惑星の形成や移動をさらに調査する上で、小さく高密度な惑星“グリーゼ367b”を含むこの惑星系を格好の対象として期待を寄せているそうです。

こちらの記事もどうぞ

この値は、地球の平均密度(1立方センチ当たり5.51g)の1.85倍。

この値は“GJ 367b”が主に鉄でできている可能性を示しているようです。

研究成果をまとめた論文はThe Astrophysical Journal Letters掲載されました。

|

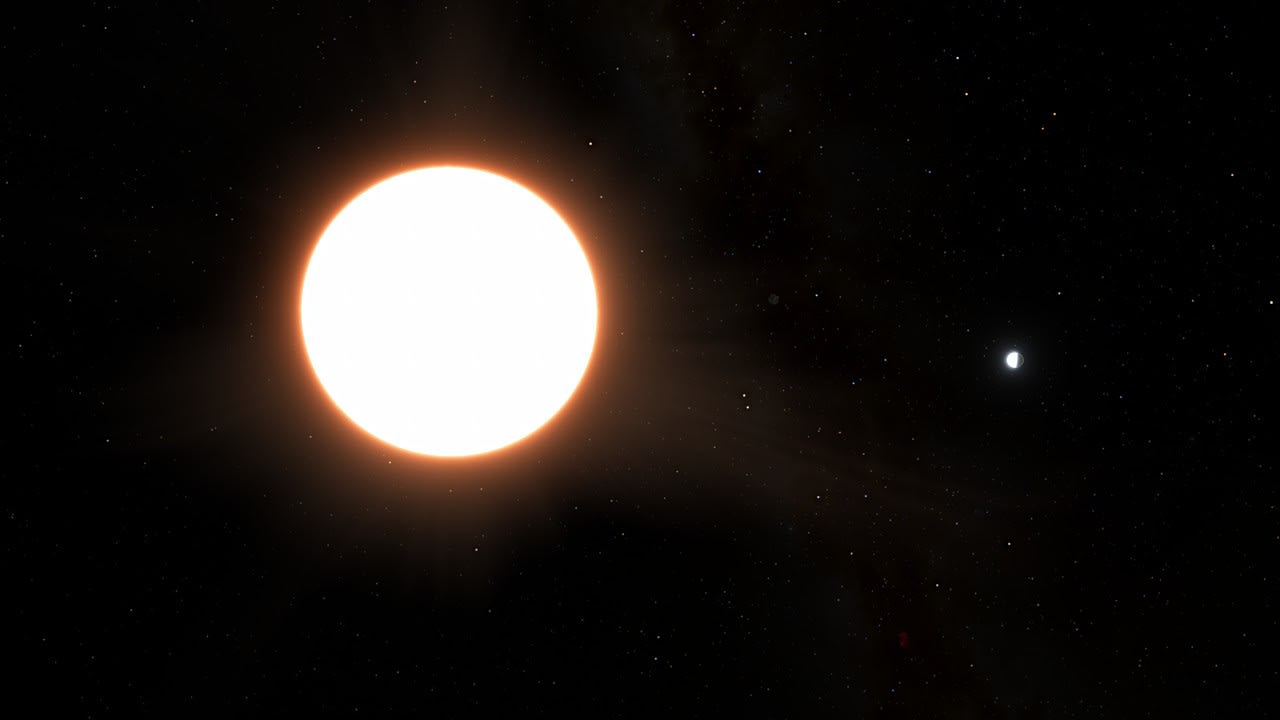

| 太陽系外惑星“GJ 367b”(左)のイメージ図。(Credit: DLR/SPP1992 (Patricia Klein)) |

太陽よりも小さくて暗い恒星を公転する系外惑星

NASAのトランジット惑星探査衛星“TESS”の観測データを元に、2021年に発見が報告された系外惑星が“グリーゼ367b”でした。“TESS”は、地球から見て系外惑星が主星(恒星)の手前を通過(トランジット)するときに見られる、わずかな減光から惑星の存在を探る“トランジット法”という手法により惑星を発見し、その性質を明らかにしていきます。

繰り返し起きるトランジット現象を観測することで、その周期から系外惑星の公転周期を知ることができます。

また、トランジット時には、主星の明るさが時間の経過に合わせて変化していきます。

その明るさの変化を示した曲線“光度曲線”をもとに、系外惑星の直径や大気の有無といった情報を得ることが可能になります。

| 系外惑星のトランジットによって恒星の明るさが変化する様子を示した動画。(Credit: ESO/L. Calçada) |

調査する恒星の多くは赤色矮星という銀河系に最も多いタイプで、太陽よりも小さくて暗い恒星になります。

“グリーゼ367b”が公転している恒星(主星)も、“グリーザ367(GJ 367)”という太陽と比べて半径約0.458倍、質量約0.455倍、表面温度が3522℃の赤色矮星です。

赤色矮星は、表面温度がおよそ摂氏3500度以下の恒星です。

実は宇宙に存在する恒星の8割近くは赤色矮星で、太陽系の近傍にある恒星の多くも赤色矮星になります。

“グリーゼ367b”は、主星から平均約0.007天文単位(※1)離れた軌道を約7.7時間かけて公転。

主星との距離が太陽から水星までの平均距離の約55分の1と近く、“グリーゼ367b”自身の表面温度は約1100℃と推定されています。

※1.1天文単位(au)は太陽~地球間の平均距離、約1億5000万キロに相当。

“GJ 367b”のように公転周期が1日を下回るような惑星は、超短周期(Ultra-Short Period; UPS)惑星とも呼ばれています。なお、GJ 367星系は、国際天文学連合(IAU)が2022年に主催した太陽系外惑星命名キャンペーンの命名対象に選ばれていて、実施時点で発見済みだった“グリーゼ367b”は“タハイ(Tahay)”、主星の“グリーゼ367”は“アニャニュカ(Añañuca)”と命名されています。

ほぼ鉄で形成されている系外惑星

今回の研究で分かってきたのは、“グリーゼ367b”の半径が地球の約0.699倍、質量は地球の約0.633倍あるということ。ここから導き出された“グリーゼ367b”の平均密度は、1立方センチ当たり約10.2gもありました。

“グリーゼ367b”の質量を正確に測定するために研究チームが用いたのは、南米チリにあるヨーロッパ南天天文台ラ・シーヤ観測所の口径3.6メートル望遠鏡に設置されている分光器“HARPS(High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher)”でした。

主星の周りを公転している惑星の重力で、主星が引っ張られると地球からわずかに遠ざかったり近づいたりします。

研究チームは、この動きによる光の波長の変化“ゆらぎ”を読み取る“ドップラーシフト法”で、“グリーゼ367b”の観測を実施しています。

分光器により光の波長ごとの強度分布“スペクトル”が得られます。

この“スペクトル”に現れる線は、光のドップラー効果によって私たちの方へ動いている物質からの光は短い波長(色でいえば青い方)へ、遠ざかっている物質の光は長い波長(色でいえば赤い方)へズレてしまいます(シフトする)。

この周波数の変化量を測定することで、天体の動きやその速度を知ることができます。

ドップラーシフト法の観測データからは、系外惑星の公転周期や最小質量を知ることができるわけです。

| 系外惑星の公転にともなって主星のスペクトルが変化する様子を示した動画。(Credit: ESO/L. Calçada) |

これまでに見つかっている系外惑星は5500個以上あり、その中でもこれほど平均密度が高いものは珍しい存在でした。

研究チームは、“グリーゼ367b”がもともと鉄の豊富な環境で形成されたか、あるいは“グリーゼ367b”が形成された後で鉄のコアを取り囲んでいた岩石質のマントルが剥ぎ取られた可能性があると考えています。

さらに、“HARPS”による観測データからは、“TESS”による観測では見つかっていなかった2つの惑星“グリーゼ367c”と“グリーゼ367d”が新たに発見されています。

最小質量は、“グリーゼ367c”が地球の約4.13倍、“グリーゼ367d”が地球の約6.03倍。

公転周期は、“グリーゼ367c”が約11.5日、“グリーゼ367d”が約34.4日。

研究チームでは、超短周期惑星の形成や移動をさらに調査する上で、小さく高密度な惑星“グリーゼ367b”を含むこの惑星系を格好の対象として期待を寄せているそうです。

こちらの記事もどうぞ