今回の研究では、“TOI-2490 b”と名付けられた新しい褐色矮星を発見しています。

この褐色矮星の質量は木星の73.6倍ほど、太陽に似た恒星の周りを非常に偏心した軌道を描いて回っています。

褐色矮星は巨大ガス惑星と恒星の中間に位置する天体で、その質量は木星の13倍から80倍の間になります。

今回の発見のきっかけとなったのは、約872.5光年離れたG型主系列性“TOI-2490”の光度曲線に、トランジット惑星探査衛星“TESS”が検出したトランジットの兆候でした。

その後の測光観測と視線速度の測定により、この信号が褐色矮星によるものだと確認されています。

この発見は非常に重要なものと言えます。

それは、褐色矮星が恒星と惑星の中間の質量(木星の13倍から80倍の間)を持つ天体で、その形成過程は完全には解明されていないからです。

“TOI-2490 b”は木星ほどの大きさでありながら質量は約73.6倍もあり、密度は91.6g/cm3にもなります。

この褐色矮星は、主星から約0.31天文単位の距離を60.33日周期で公転していて、その軌道離心率は約0.78と非常に偏っていることが明らかになりました。

この偏った軌道が示唆しているのは、“TOI-2490 b”が恒星と同様のメカニズムで形成されたことです。

このことは、“TOI-2490 b”の質量が木星の約73.6倍と大きく、褐色矮星の質量上限に近いことからも裏付けられています。

主系列星の周囲約3au(1天文単位auは太陽~地球間の平均距離)以内には、褐色矮星が非常に少ない“褐色矮星砂漠”と呼ばれる領域があります。

この領域において“TOI-2490 b”は、最も軌道離心率の高い褐色矮星になるようです。

巨大ガス惑星と恒星の間に位置する天体

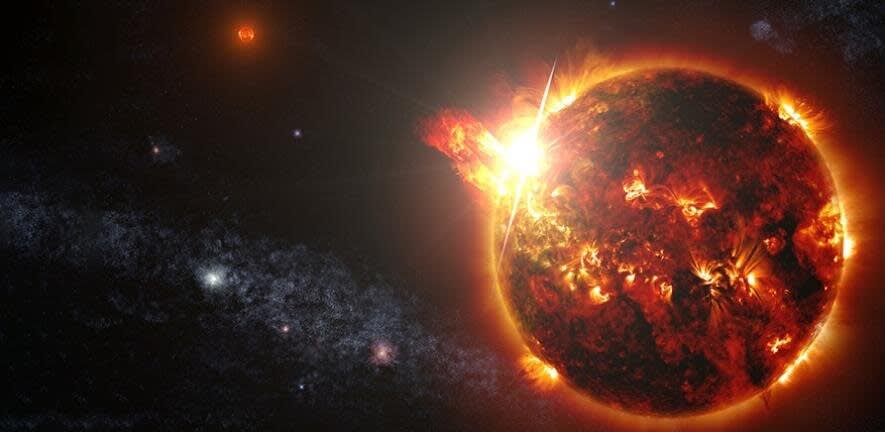

褐色矮星は、その質量が巨大ガス惑星と恒星の間に位置する天体で、宇宙における天体の多様性と進化を探る上で重要な研究対象と言えます。

そのような質量の天体では、(恒星と異なり)中心部で水素の核融合反応を持続させることができず、(惑星と異なり)重水素やリチウムの核融合が起こりますが、存在量が非常に少ない原子核を素にしている反応なので、すぐに停止してしまうことに…

そのため、褐色矮星は恒星のように自ら明るく輝くことは無く、赤外線放射をしながらゆっくりと冷えていくことになります。

褐色矮星は、年齢を積み重ねるにつれて、その表面温度が低下し、それに伴いスペクトル型が変化していきます。

若い褐色矮星は高温のためM型星と似たスペクトルを示しますが、冷却するにつれてL型、T型、そして最も低温のY型へと変化することになります。

一方、質量以外では、重いガス惑星と軽い褐色矮星は、ほとんど同じ性質を示すと考えられています。

褐色矮星は高温のタイプでも表面温度は2000度未満で、なかには100℃を下回って水の雲を持つ例すらあります。

この点で、褐色矮星は巨大ガス惑星の非常に重いタイプとみなすことができます。

恒星と同様にガス雲の収縮によって褐色矮星は形成される

褐色矮星砂漠とは、主系列星の周囲約3au以内に褐色矮星が非常に少ないという観測事実からきた言葉です。

この現象は、褐色矮星の形成過程や、主星との相互作用を理解する上で重要な謎となっています。

褐色矮星砂漠が存在する理由は、完全に解明されていません。

でも、惑星と恒星の形成メカニズムの違いによって説明されると考えられています。

巨大惑星は、原始惑星系円盤の中で微惑星と呼ばれる小さな天体が衝突・合体することで形成されると考えられています。

一方で恒星は、ガス雲が重力によって収縮し、中心部で核融合反応が始まることで誕生します。

褐色矮星砂漠の存在は、褐色矮星が巨大惑星のようにコア集積によって形成されるのではなく、恒星と同様にガス雲の収縮によって形成される可能性を示唆していると考えられています。

トランジット現象を起こす褐色矮星

トランジット現象を起こす褐色矮星として、NASAのトランジット惑星探査衛星“TESS”によって発見されたのが“TOI-2490 b”です。

地球から約872.5光年彼方に位置する太陽に似たG型の主系列星“TOI-2490”を公転しています。

“TESS”は、地球から見て系外惑星が主星(恒星)の手前を通過(トランジット)するときに見られる、わずかな減光から惑星の存在を探ります。

この手法により惑星を発見し、その性質を明らかにしていく訳です。

繰り返し起きるトランジット現象を観測することで、その周期から系外惑星の公転周期を知ることができます。

また、トランジット時には、主星の明るさが時間の経過に合わせて変化していくことになります。

その明るさの変化を示した曲線“光度曲線”をもとに、系外惑星の直径や大気の有無といった情報を得ることができます。

“TOI-2490 b”の公転周期は60.33日で、主星である“TOI-2490”から約0.31auの距離を公転。

木星とほぼ同じ大きさですが、質量は木星の約73.6倍もあり、その密度は91.6g/cm3にもなります。

推定される平衡温度は464.2K。

“平衡温度”は大気の存在を考慮せず、主星から受け取るエネルギーと惑星から放射されるエネルギーだけを考慮した温度。

例えば、地球の平衡温度は約-18℃になりますが、温室効果によって平均温度は約14度に保たれています。

“TOI-2490 b”の存在は、“TESS”の観測データにおけるトランジット信号と、その後の地上望遠鏡による追跡観測によって確認されました。

この発見は、褐色矮星砂漠の謎を解明する上で重要な手掛かりとなると期待されています。

“TOI-2490 b”のような主系列星の極めて近くを公転する褐色矮星を詳細に観測することで、その形成過程や進化の歴史、そして主星との相互作用について、より深い理解が得られると期待されています。

高い離心率を持つ軌道が示唆する惑星形成のシナリオ

“TOI-2490 b”の最も注目すべき特徴は、その軌道の離心率が高いこと、つまり極端な楕円形の軌道でした。

離心率とは、公転軌道が真円からどの程度離れているのかを示す値。

真円は0、楕円は0よりも大きくて1よりも小さく、放物線は1、双曲線は1よりも大きくなります。

“TOI-2490 b”の離心率は0.78と非常に大きく、これまで知られている褐色矮星砂漠に位置する褐色矮星の中で最も高い値を示していました。

主星に非常に接近した後、離れた場所場まで移動し、再び戻ってくるという動きを繰り返す軌道は、“TOI-2490 b”がどのように形成され、進化してきたのかという疑問を投げかけています。

一般的に、天体の軌道は時間の経過とともに、主星の重力や他の(惑星などの)天体からの重力相互作用によって、潮汐力を受け円軌道に近づいていきます。

でも、“TOI-2490 b”の場合は潮汐力の影響を考慮しても、その軌道が現在のような高い離心率を持つまでに必要な時間は、宇宙の年齢よりはるかに長くなってしまいます。

そこで考えられるのは、“TOI-2490 b”が巨大惑星のようにコア集積によって形成されたのではなく、主星の“TOI-2490”と同様にガス雲の収縮と分裂によって形成された可能性が高いことです。

巨大惑星は、原始惑星系円盤の中でチリやガスが集積し、コアと呼ばれる中心核が形成されることで誕生することになります。

このコアは、周囲のガスやチリを重力で引き寄せながら成長し、最終的に巨大惑星へと進化します。

でも、コア集積によって形成された惑星は、一般的に円軌道に近い軌道を持つはずです。

これは、原始惑星系円盤の中で形成された惑星は、円盤の回転と同期するように公転するためです。

このため、“TOI-2490 b”のような高い離心率を持つ褐色矮星がコア集積によって形成されたとすると、形成後に何らかのメカニズムによって軌道が大きく変化したと考えるのが妥当です。

でも、このようなメカニズムは、現在のところ知られていません。

一方、巨大ガス雲が重力によって収縮し、中心部で核融合反応が始まると原始星(恒星の赤ちゃん)が誕生します。

この時、ガス雲が回転している場合、角運動量保存則によって収縮するにつれて回転速度が速くなっていきます。

回転速度が速くなると、ガス雲は円盤状に広がっていき原始惑星系円盤を形成し、この円盤の中で物質が集積し惑星が形成される訳です。

このことから、“TOI-2490 b”は主星の“TOI-2490”と同様にガス雲の収縮と分裂によって形成され、高い離心率を持つ軌道になった可能性があります。

褐色矮星と主星に見られる年齢差

“TOI-2490 b”の年齢は、褐色矮星の質量と半径、そして進化モデルに基づいて推定されます。

進化モデルは、褐色矮星が時間とともに冷却し、その半径が収縮していく様子を計算したもの。

“TOI-2490 b”の場合、その質量と半径から年齢は約10億年と推定されています。

一方、主星の“TOI-2490”の年齢の推定は、恒星の進化モデルに基づきます。

この進化モデルは、恒星が時間とともにその内部構造や光度、表面温度を変化させていく様子を計算。

“TOI-2490”の場合、その光度と表面温度から年齢は約79億年と推定されました。

“TOI-2490 b”の年齢が主星よりも若いという結果は、この褐色矮星が主星とは異なる時期に形成されたことを意味します。

これでは、“TOI-2490 b”が主星の“TOI-2490”と同様に、ガス雲の収縮と分裂によって形成されたことになりません。

そこで考えられるのは、“TOI-2490 b”の半径が何らかのメカニズムによって膨張したことで、この年齢差が生まれた可能性です。

極端な軌道がもたらす大気の温度変化

“TOI-2490 b”は、楕円形の軌道上を移動する際に主星からの距離が大きく変化するので、照射されるエネルギー量も大きく変動することになります。

その結果、“TOI-2490 b”の大気温度は、約1000K(545K~1552K)の幅で変化すると推定されています。

主星から近い距離を公転する褐色矮星は、主星からの強い放射によって加熱されます。

この加熱は、褐色矮星の大気を構成する分子や原子の運動を活発化させ、大気温度を上昇させます。

ただ、“TOI-2490 b”のの軌道は非常に偏心しているので、主星からの距離が大きく変化することになります。

主星に最も近い時(近日点)と最も遠い時(遠日点)では、“TOI-2490 b”が受ける放射量は大きく異なり、それに伴い大気温度も大きく変化します。

“TOI-2490 b”の大気温度は、大気モデリングによって詳細に調べられています。

大気モデリングでは、褐色矮星の大気を構成する分子や原子の組成、温度、圧力などを考慮し、大気中のエネルギー輸送や化学反応を計算することで、大気の構造やスペクトルを予測することができます。

“TOI-2490 b”の大気モデリングで示されたのは、この褐色矮星の大気温度が近日点付近で最も高く、遠日点付近で最も低くなること。

また、大気温度の変化は大気の上層部ほど大きく、下層部ほど小さくなることも示されました。

次世代望遠鏡などを用いた今後の観測

“TOI-2490 b”の発見は、褐色矮星の形成と進化、そして褐色矮星砂漠の謎を解明する上で重要な一歩となるはずです。

今後の観測により、“TOI-2490 b”の大気組成や温度構造を詳細に調べることで、その形成過程や進化の歴史、主星との相互作用について、より深い理解が得られると期待されます。

2022年に本格的な運用を開始したジェームズウェッブ宇宙望遠鏡は、NASAが中心となって開発した口径6.5メートルの赤外線観測に特化した望遠鏡です。

その高い感度と空間分解能により、“TOI-2490 b”のような褐色矮星の詳細な観測を可能にします。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による“TOI-2490 b”の観測では、大気中の水蒸気やメタン、アンモニアなどの分子の存在量を測定することで、大気の温度構造や化学組成を調べることができるはずです。

さらに、建設中の欧州超大型望遠鏡“E-ELT(European Extremely Large Telescope)”は、これまでの望遠鏡では観測が困難だった遠方の天体の詳細な観測を可能とします。

その圧倒的な集光力と空間分解能により、“TOI-2490 b”のような褐色矮星の詳細な観測を実現してくれるはずです。

その観測では、大気中の風速や雲の分布などを調べることで、大気力学や気象現象を理解することができると期待されています。

“TOI-2490 b”は、非常に高い離心率を持ち、褐色矮星砂漠に位置する特異な褐色矮星です。

次世代望遠鏡などを用いた今後の観測により、その形成過程や進化の歴史、主星の相互作用について、新たな知見が得られるはずです。

巨大ガス惑星と恒星の中間に位置する天体“褐色矮星”について謎の解明が期待されますね。

こちらの記事もどうぞ

この褐色矮星の質量は木星の73.6倍ほど、太陽に似た恒星の周りを非常に偏心した軌道を描いて回っています。

褐色矮星は巨大ガス惑星と恒星の中間に位置する天体で、その質量は木星の13倍から80倍の間になります。

今回の発見のきっかけとなったのは、約872.5光年離れたG型主系列性“TOI-2490”の光度曲線に、トランジット惑星探査衛星“TESS”が検出したトランジットの兆候でした。

その後の測光観測と視線速度の測定により、この信号が褐色矮星によるものだと確認されています。

この発見は非常に重要なものと言えます。

それは、褐色矮星が恒星と惑星の中間の質量(木星の13倍から80倍の間)を持つ天体で、その形成過程は完全には解明されていないからです。

“TOI-2490 b”は木星ほどの大きさでありながら質量は約73.6倍もあり、密度は91.6g/cm3にもなります。

この褐色矮星は、主星から約0.31天文単位の距離を60.33日周期で公転していて、その軌道離心率は約0.78と非常に偏っていることが明らかになりました。

この偏った軌道が示唆しているのは、“TOI-2490 b”が恒星と同様のメカニズムで形成されたことです。

このことは、“TOI-2490 b”の質量が木星の約73.6倍と大きく、褐色矮星の質量上限に近いことからも裏付けられています。

主系列星の周囲約3au(1天文単位auは太陽~地球間の平均距離)以内には、褐色矮星が非常に少ない“褐色矮星砂漠”と呼ばれる領域があります。

この領域において“TOI-2490 b”は、最も軌道離心率の高い褐色矮星になるようです。

この研究はイギリス/レスター大学のBeth A. Hendersonを中心とする天文学者の国際チームが進めています。

本研究の成果は、プレプリントサーバーarXivに“TOI-2490b- The most eccentric brown dwarf transiting in the brown dwarf desert”として掲載されました。DOI:10.48550 / arxiv.2408.04475

本研究の成果は、プレプリントサーバーarXivに“TOI-2490b- The most eccentric brown dwarf transiting in the brown dwarf desert”として掲載されました。DOI:10.48550 / arxiv.2408.04475

|

| 図1.トランジット惑星探査衛星“TESS”による“TOI-2490”の位相折り返し光度曲線。30分(1800秒)のセクター5(赤)と20秒のケイデンス32(青)のデータの相対フラックスを示し、トランジットにズームインしている。(Credit: Henderson et al., 2024.) |

巨大ガス惑星と恒星の間に位置する天体

褐色矮星は、その質量が巨大ガス惑星と恒星の間に位置する天体で、宇宙における天体の多様性と進化を探る上で重要な研究対象と言えます。

そのような質量の天体では、(恒星と異なり)中心部で水素の核融合反応を持続させることができず、(惑星と異なり)重水素やリチウムの核融合が起こりますが、存在量が非常に少ない原子核を素にしている反応なので、すぐに停止してしまうことに…

そのため、褐色矮星は恒星のように自ら明るく輝くことは無く、赤外線放射をしながらゆっくりと冷えていくことになります。

褐色矮星は、年齢を積み重ねるにつれて、その表面温度が低下し、それに伴いスペクトル型が変化していきます。

若い褐色矮星は高温のためM型星と似たスペクトルを示しますが、冷却するにつれてL型、T型、そして最も低温のY型へと変化することになります。

一方、質量以外では、重いガス惑星と軽い褐色矮星は、ほとんど同じ性質を示すと考えられています。

褐色矮星は高温のタイプでも表面温度は2000度未満で、なかには100℃を下回って水の雲を持つ例すらあります。

この点で、褐色矮星は巨大ガス惑星の非常に重いタイプとみなすことができます。

恒星と同様にガス雲の収縮によって褐色矮星は形成される

褐色矮星砂漠とは、主系列星の周囲約3au以内に褐色矮星が非常に少ないという観測事実からきた言葉です。

この現象は、褐色矮星の形成過程や、主星との相互作用を理解する上で重要な謎となっています。

褐色矮星砂漠が存在する理由は、完全に解明されていません。

でも、惑星と恒星の形成メカニズムの違いによって説明されると考えられています。

巨大惑星は、原始惑星系円盤の中で微惑星と呼ばれる小さな天体が衝突・合体することで形成されると考えられています。

一方で恒星は、ガス雲が重力によって収縮し、中心部で核融合反応が始まることで誕生します。

褐色矮星砂漠の存在は、褐色矮星が巨大惑星のようにコア集積によって形成されるのではなく、恒星と同様にガス雲の収縮によって形成される可能性を示唆していると考えられています。

トランジット現象を起こす褐色矮星

トランジット現象を起こす褐色矮星として、NASAのトランジット惑星探査衛星“TESS”によって発見されたのが“TOI-2490 b”です。

地球から約872.5光年彼方に位置する太陽に似たG型の主系列星“TOI-2490”を公転しています。

“TESS”は、地球から見て系外惑星が主星(恒星)の手前を通過(トランジット)するときに見られる、わずかな減光から惑星の存在を探ります。

この手法により惑星を発見し、その性質を明らかにしていく訳です。

繰り返し起きるトランジット現象を観測することで、その周期から系外惑星の公転周期を知ることができます。

また、トランジット時には、主星の明るさが時間の経過に合わせて変化していくことになります。

その明るさの変化を示した曲線“光度曲線”をもとに、系外惑星の直径や大気の有無といった情報を得ることができます。

“TOI-2490 b”の公転周期は60.33日で、主星である“TOI-2490”から約0.31auの距離を公転。

木星とほぼ同じ大きさですが、質量は木星の約73.6倍もあり、その密度は91.6g/cm3にもなります。

推定される平衡温度は464.2K。

“平衡温度”は大気の存在を考慮せず、主星から受け取るエネルギーと惑星から放射されるエネルギーだけを考慮した温度。

例えば、地球の平衡温度は約-18℃になりますが、温室効果によって平均温度は約14度に保たれています。

“TOI-2490 b”の存在は、“TESS”の観測データにおけるトランジット信号と、その後の地上望遠鏡による追跡観測によって確認されました。

この発見は、褐色矮星砂漠の謎を解明する上で重要な手掛かりとなると期待されています。

“TOI-2490 b”のような主系列星の極めて近くを公転する褐色矮星を詳細に観測することで、その形成過程や進化の歴史、そして主星との相互作用について、より深い理解が得られると期待されています。

高い離心率を持つ軌道が示唆する惑星形成のシナリオ

“TOI-2490 b”の最も注目すべき特徴は、その軌道の離心率が高いこと、つまり極端な楕円形の軌道でした。

離心率とは、公転軌道が真円からどの程度離れているのかを示す値。

真円は0、楕円は0よりも大きくて1よりも小さく、放物線は1、双曲線は1よりも大きくなります。

“TOI-2490 b”の離心率は0.78と非常に大きく、これまで知られている褐色矮星砂漠に位置する褐色矮星の中で最も高い値を示していました。

主星に非常に接近した後、離れた場所場まで移動し、再び戻ってくるという動きを繰り返す軌道は、“TOI-2490 b”がどのように形成され、進化してきたのかという疑問を投げかけています。

一般的に、天体の軌道は時間の経過とともに、主星の重力や他の(惑星などの)天体からの重力相互作用によって、潮汐力を受け円軌道に近づいていきます。

でも、“TOI-2490 b”の場合は潮汐力の影響を考慮しても、その軌道が現在のような高い離心率を持つまでに必要な時間は、宇宙の年齢よりはるかに長くなってしまいます。

そこで考えられるのは、“TOI-2490 b”が巨大惑星のようにコア集積によって形成されたのではなく、主星の“TOI-2490”と同様にガス雲の収縮と分裂によって形成された可能性が高いことです。

巨大惑星は、原始惑星系円盤の中でチリやガスが集積し、コアと呼ばれる中心核が形成されることで誕生することになります。

このコアは、周囲のガスやチリを重力で引き寄せながら成長し、最終的に巨大惑星へと進化します。

でも、コア集積によって形成された惑星は、一般的に円軌道に近い軌道を持つはずです。

これは、原始惑星系円盤の中で形成された惑星は、円盤の回転と同期するように公転するためです。

このため、“TOI-2490 b”のような高い離心率を持つ褐色矮星がコア集積によって形成されたとすると、形成後に何らかのメカニズムによって軌道が大きく変化したと考えるのが妥当です。

でも、このようなメカニズムは、現在のところ知られていません。

一方、巨大ガス雲が重力によって収縮し、中心部で核融合反応が始まると原始星(恒星の赤ちゃん)が誕生します。

この時、ガス雲が回転している場合、角運動量保存則によって収縮するにつれて回転速度が速くなっていきます。

回転速度が速くなると、ガス雲は円盤状に広がっていき原始惑星系円盤を形成し、この円盤の中で物質が集積し惑星が形成される訳です。

このことから、“TOI-2490 b”は主星の“TOI-2490”と同様にガス雲の収縮と分裂によって形成され、高い離心率を持つ軌道になった可能性があります。

褐色矮星と主星に見られる年齢差

“TOI-2490 b”の年齢は、褐色矮星の質量と半径、そして進化モデルに基づいて推定されます。

進化モデルは、褐色矮星が時間とともに冷却し、その半径が収縮していく様子を計算したもの。

“TOI-2490 b”の場合、その質量と半径から年齢は約10億年と推定されています。

一方、主星の“TOI-2490”の年齢の推定は、恒星の進化モデルに基づきます。

この進化モデルは、恒星が時間とともにその内部構造や光度、表面温度を変化させていく様子を計算。

“TOI-2490”の場合、その光度と表面温度から年齢は約79億年と推定されました。

“TOI-2490 b”の年齢が主星よりも若いという結果は、この褐色矮星が主星とは異なる時期に形成されたことを意味します。

これでは、“TOI-2490 b”が主星の“TOI-2490”と同様に、ガス雲の収縮と分裂によって形成されたことになりません。

そこで考えられるのは、“TOI-2490 b”の半径が何らかのメカニズムによって膨張したことで、この年齢差が生まれた可能性です。

極端な軌道がもたらす大気の温度変化

“TOI-2490 b”は、楕円形の軌道上を移動する際に主星からの距離が大きく変化するので、照射されるエネルギー量も大きく変動することになります。

その結果、“TOI-2490 b”の大気温度は、約1000K(545K~1552K)の幅で変化すると推定されています。

主星から近い距離を公転する褐色矮星は、主星からの強い放射によって加熱されます。

この加熱は、褐色矮星の大気を構成する分子や原子の運動を活発化させ、大気温度を上昇させます。

ただ、“TOI-2490 b”のの軌道は非常に偏心しているので、主星からの距離が大きく変化することになります。

主星に最も近い時(近日点)と最も遠い時(遠日点)では、“TOI-2490 b”が受ける放射量は大きく異なり、それに伴い大気温度も大きく変化します。

“TOI-2490 b”の大気温度は、大気モデリングによって詳細に調べられています。

大気モデリングでは、褐色矮星の大気を構成する分子や原子の組成、温度、圧力などを考慮し、大気中のエネルギー輸送や化学反応を計算することで、大気の構造やスペクトルを予測することができます。

“TOI-2490 b”の大気モデリングで示されたのは、この褐色矮星の大気温度が近日点付近で最も高く、遠日点付近で最も低くなること。

また、大気温度の変化は大気の上層部ほど大きく、下層部ほど小さくなることも示されました。

次世代望遠鏡などを用いた今後の観測

“TOI-2490 b”の発見は、褐色矮星の形成と進化、そして褐色矮星砂漠の謎を解明する上で重要な一歩となるはずです。

今後の観測により、“TOI-2490 b”の大気組成や温度構造を詳細に調べることで、その形成過程や進化の歴史、主星との相互作用について、より深い理解が得られると期待されます。

2022年に本格的な運用を開始したジェームズウェッブ宇宙望遠鏡は、NASAが中心となって開発した口径6.5メートルの赤外線観測に特化した望遠鏡です。

その高い感度と空間分解能により、“TOI-2490 b”のような褐色矮星の詳細な観測を可能にします。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による“TOI-2490 b”の観測では、大気中の水蒸気やメタン、アンモニアなどの分子の存在量を測定することで、大気の温度構造や化学組成を調べることができるはずです。

さらに、建設中の欧州超大型望遠鏡“E-ELT(European Extremely Large Telescope)”は、これまでの望遠鏡では観測が困難だった遠方の天体の詳細な観測を可能とします。

その圧倒的な集光力と空間分解能により、“TOI-2490 b”のような褐色矮星の詳細な観測を実現してくれるはずです。

その観測では、大気中の風速や雲の分布などを調べることで、大気力学や気象現象を理解することができると期待されています。

“TOI-2490 b”は、非常に高い離心率を持ち、褐色矮星砂漠に位置する特異な褐色矮星です。

次世代望遠鏡などを用いた今後の観測により、その形成過程や進化の歴史、主星の相互作用について、新たな知見が得られるはずです。

巨大ガス惑星と恒星の中間に位置する天体“褐色矮星”について謎の解明が期待されますね。

こちらの記事もどうぞ