生まれたての恒星を取り巻くガスとチリの円盤“原始惑星系円盤”は、

時の経過とともに恒星や惑星などの材料になって消えていく運命にあります。

今回、この“原始惑星系円盤”の観測から、誕生直後の3つの惑星の存在を示す確かな証拠が得られました。

これまで、誕生直後の惑星の存在が間接的に示されることはあったのですが、

直接撮像されたのは初めてのことなんですねー

惑星発見の決め手

太陽以外の恒星の周りを回る系外惑星は、これまでに4000個近く発見されています。

でも、生まれたばかりの原始惑星については、いまだ確実な証拠はみつかっていませんでした。

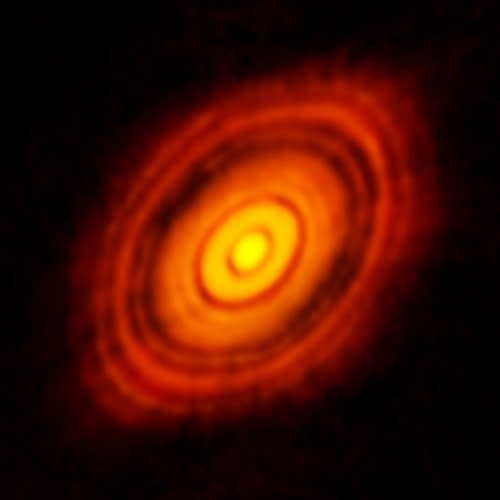

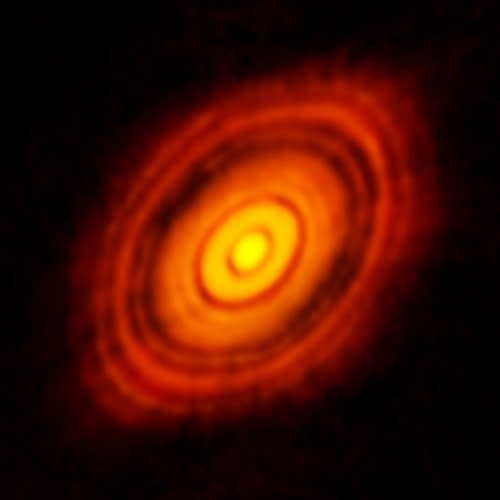

若い星を取り巻くガスやチリの円盤“原始惑星系円盤”をアルマ望遠鏡で観測すると、その円盤中に何本もの隙間が見られるものがあります。

この隙間は形成中の惑星によって作られていると考えることができるのですが、惑星以外でも隙間ができるという説もあります。

チリ粒子が衝突し合体成長したり破壊されたりするという大きさの変化や、

ガスが凍りつくことによるチリ粒子の生成という惑星以外の可能性もある。

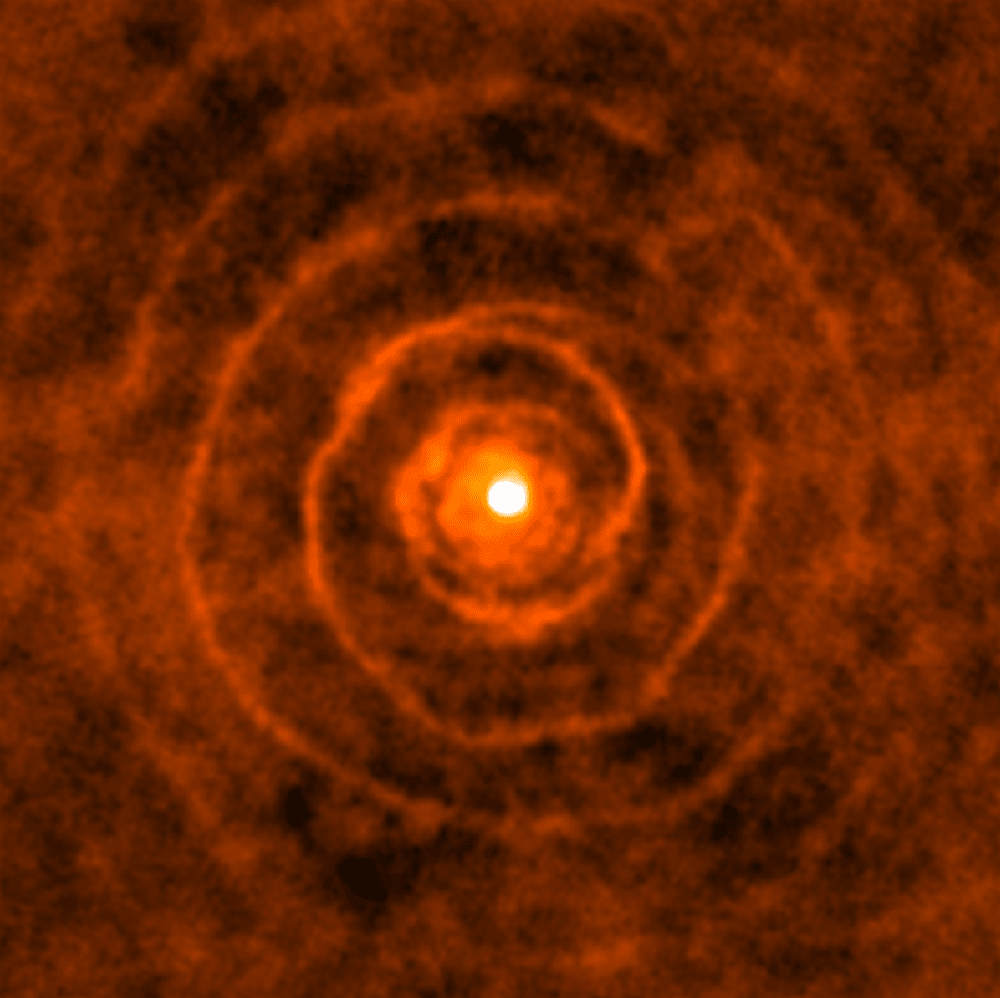

今回の研究では、若い星を取り巻く円盤のガスの動きをアルマ望遠鏡で詳細に観測。

観測の対象になったのは、いて座の方向330光年彼方に位置する“HD 163296”を取り巻く“原始惑星系円盤”。

“HD 163296”の質量は太陽の約2倍で、

年齢は太陽の1000分の1ほどにあたる約400万歳と見積もられている。

すると星の周りに誕生直後の惑星が3個存在する確かな証拠を発見できたんですねー

研究チームが惑星の存在証拠を発見するために採用したのは、星の周りの円盤に含まれる一酸化炭素分子が放つ特定の波長の電波を観測するという新しい手法でした。

一酸化炭素分子が動くとドップラー効果が起こり、波長にわずかな変化が生じます。

もし円盤内で惑星が存在していれば、惑星の重力によって局所的にガスの動きが乱れるはず。

その乱れをとらえれば惑星発見の決め手になるんですねー

この手法では、惑星の質量をより正確に求めることができ、実際には存在しないはずの惑星を誤認してしまう可能性も低くなります。

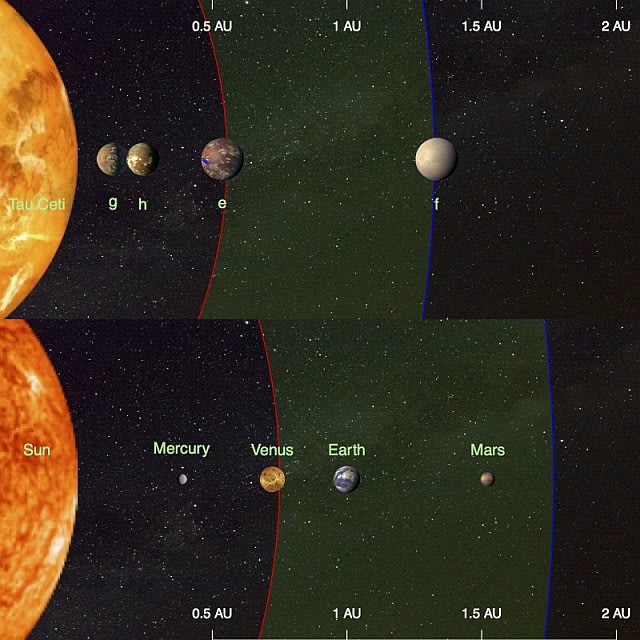

この手法で惑星の存在を発見できたのは、中心星から120憶キロおよび210憶キロ、390憶キロの距離。

これは、太陽と地球の距離のそれぞれ80、140、260倍の位置に相当し、中心星からとても遠いところを回っていることになります。

惑星の質量は木星の1~2倍程度とみられている。

アルマ望遠鏡による観測でこれほど確かな太陽系外惑星の証拠が得られたのは今回が初めてのこと。

アルマ望遠鏡の高い解像度により、“原始惑星系円盤”の中に局所的に現れる小さなガスの動きを測定でき、そこに観測史上最も若い惑星を発見できました。

この手法は惑星形成を理解するための新しい道筋を示してくれたと言えますね。

こちらの記事もどうぞ

ずっと早い段階で惑星が作られ始めている証拠? を100万歳の若い星で発見

時の経過とともに恒星や惑星などの材料になって消えていく運命にあります。

今回、この“原始惑星系円盤”の観測から、誕生直後の3つの惑星の存在を示す確かな証拠が得られました。

これまで、誕生直後の惑星の存在が間接的に示されることはあったのですが、

直接撮像されたのは初めてのことなんですねー

惑星発見の決め手

太陽以外の恒星の周りを回る系外惑星は、これまでに4000個近く発見されています。

でも、生まれたばかりの原始惑星については、いまだ確実な証拠はみつかっていませんでした。

若い星を取り巻くガスやチリの円盤“原始惑星系円盤”をアルマ望遠鏡で観測すると、その円盤中に何本もの隙間が見られるものがあります。

この隙間は形成中の惑星によって作られていると考えることができるのですが、惑星以外でも隙間ができるという説もあります。

チリ粒子が衝突し合体成長したり破壊されたりするという大きさの変化や、

ガスが凍りつくことによるチリ粒子の生成という惑星以外の可能性もある。

今回の研究では、若い星を取り巻く円盤のガスの動きをアルマ望遠鏡で詳細に観測。

観測の対象になったのは、いて座の方向330光年彼方に位置する“HD 163296”を取り巻く“原始惑星系円盤”。

“HD 163296”の質量は太陽の約2倍で、

年齢は太陽の1000分の1ほどにあたる約400万歳と見積もられている。

すると星の周りに誕生直後の惑星が3個存在する確かな証拠を発見できたんですねー

|

| “HD 163296”の周りの円盤。チリの分布を表している。 |

一酸化炭素分子が動くとドップラー効果が起こり、波長にわずかな変化が生じます。

もし円盤内で惑星が存在していれば、惑星の重力によって局所的にガスの動きが乱れるはず。

その乱れをとらえれば惑星発見の決め手になるんですねー

この手法では、惑星の質量をより正確に求めることができ、実際には存在しないはずの惑星を誤認してしまう可能性も低くなります。

|

| “HD 163296”を取り巻くガスの円盤の一部。 画像中央やや左側に見られる「く」の字状の折れ曲がりが 惑星の存在を示す証拠になった。 |

これは、太陽と地球の距離のそれぞれ80、140、260倍の位置に相当し、中心星からとても遠いところを回っていることになります。

惑星の質量は木星の1~2倍程度とみられている。

アルマ望遠鏡による観測でこれほど確かな太陽系外惑星の証拠が得られたのは今回が初めてのこと。

アルマ望遠鏡の高い解像度により、“原始惑星系円盤”の中に局所的に現れる小さなガスの動きを測定でき、そこに観測史上最も若い惑星を発見できました。

この手法は惑星形成を理解するための新しい道筋を示してくれたと言えますね。

こちらの記事もどうぞ

ずっと早い段階で惑星が作られ始めている証拠? を100万歳の若い星で発見