金やウランなど鉄よりも重い元素を生成する爆発現象“キロノバ”

太陽よりも数十倍重い星が一生の最期を迎えると超新星爆発を起こし、その爆発の中心部には極めて高密度な天体“中性子星”が形成されることがあります。 中性子星は、太陽の10~30倍程度の恒星が、一生の最期に大爆発した後に残される宇宙で最も高密度な天体。主に中性子からなる天体で、ブラックホールと異なり半径10キロ程度の表面が存在し、そこに地球の約50万倍の質量が詰まっていている。一般に強い磁場を持つものが多い。

中性子星は、密度が地球の数100兆倍、磁場が地球の約1兆倍もある天体。多くが超高速で自転していて、地球から観測すると非常に短い周期で明滅する規則的な信号がとらえられるので、パルサーとも呼ばれています。

このような中性子星同士が衝突すると、その瞬間に1兆℃と推定される超高温・超高圧な状態が生じ、“キロノバ”と呼ばれるエネルギー放出現象が起きます。

“キロノバ”は、中性子星の連星または中性子星とブラックホールの連星が融合することによって発生すると考えられている爆発現象。中性子を多く持つ鉄より重い元素のほぼ半分を合成すると考えられている。

“キロノバ”では同時に核反応が高速で進行し、金やウランといった重い元素が生成されます。鉄の核融合反応ではエネルギーが放出されず、鉄を生成するようになった恒星は自重を支えきれずに超新星爆発を起こしてしまいます。

なので、鉄よりも重い元素は、恒星中心部の核融合反応では生成されないと考えられていて、“キロノバ”を重い元素が宇宙に存在する理由の1つとして考えています。

このような重い元素も地球や生物の重要な構成物になるので、その生成過程に関心がもたれています。

|

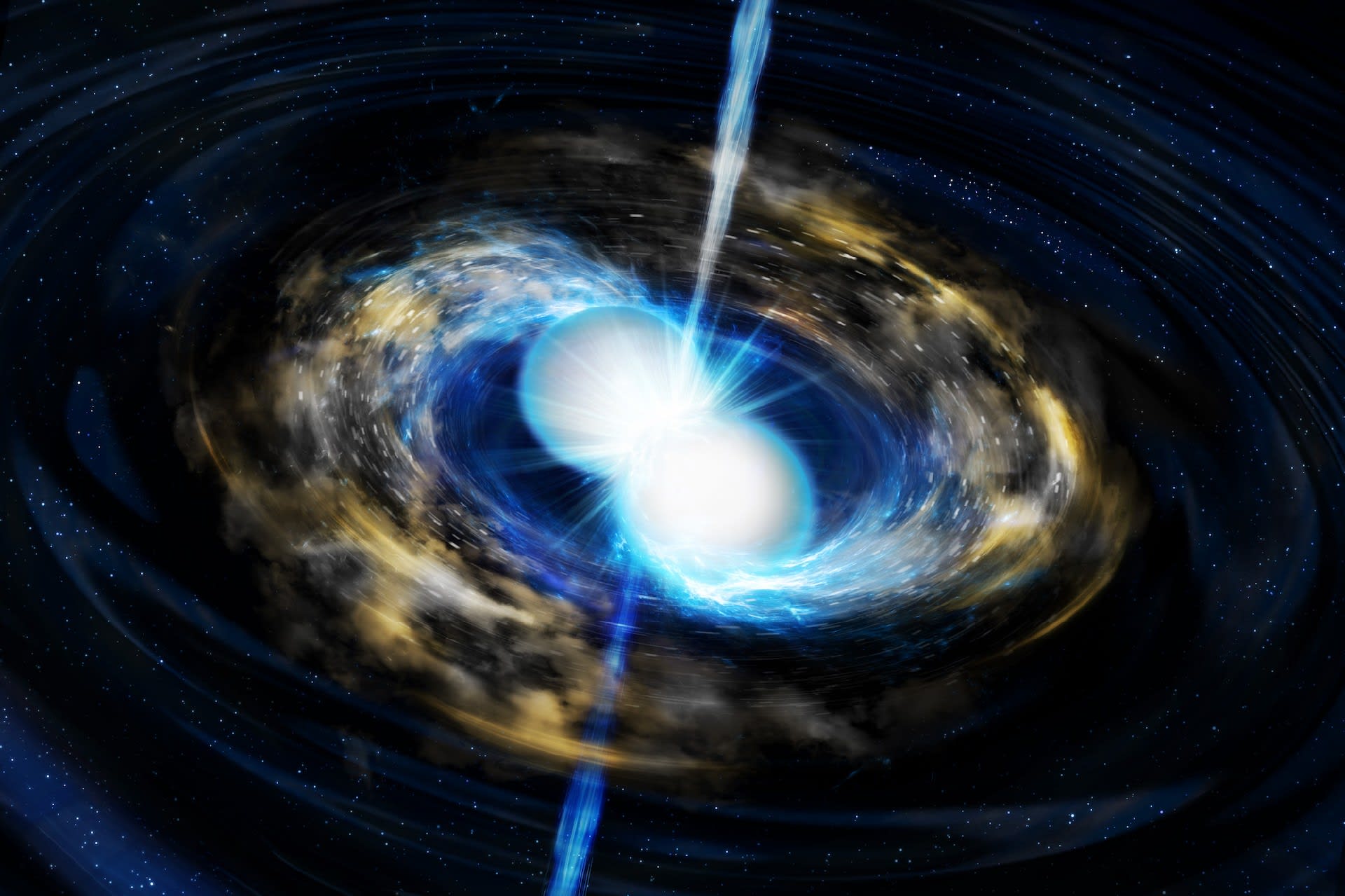

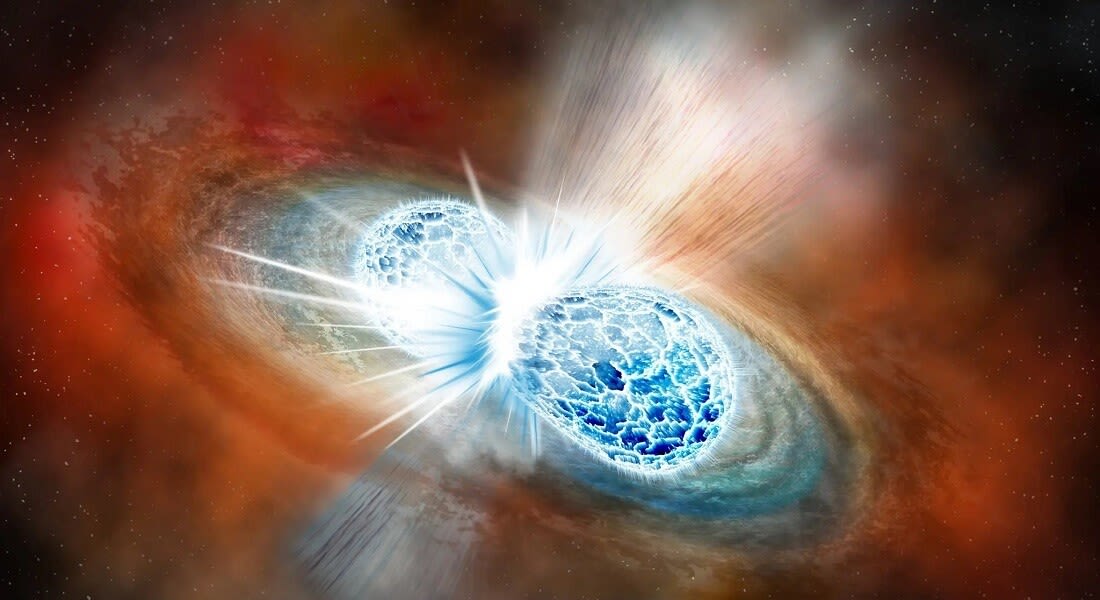

| 図1.中性子星同士の合体の瞬間(イメージ図)。中性子星同士の合体は、極端な超高温・超高圧状態を生じ、重い元素の供給源になっていると推定されている。(Credit: Robin Dienel/Carnegie Institution for Science) |

電磁波と重力波の両方でとらえられた現象

“キロノバ”という名称は、白色矮星への質量降着による爆発で生じる新星(ノバ)の約1000倍の明るさに達することが由来。超新星(スーパーノバ)と比べると10分の1から100分の1程度の明るさになります。

このような爆発現象が起こると最初に予測されたのは1974年のこと。

実際に観測されたのは2013年に入ってからでした。

でも、宇宙で最も高密度な物質でできた中性子星同士の合体現象は、実験室で再現することができず…

その性質はほとんど理解されていませんでした。

また、実際に発生した“キロノバ”をとらえるにしても、大半が遠方の宇宙で起きた現象であり、その過程も一瞬しか持続しないんですねー

それに、“キロノバ”を観測するにはガンマ線バーストや重力波といった、ごく最近になってから観測が可能になった現象を利用する必要があるので、観測データそのものが限られてしまうという事情もありました。

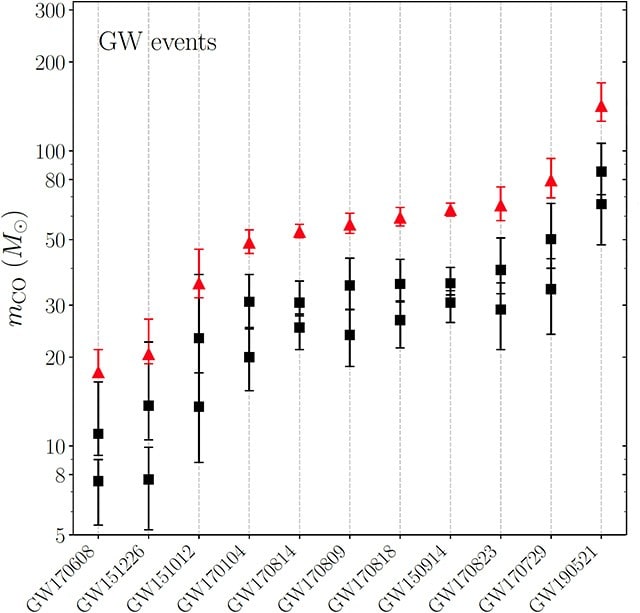

こうした背景事情を踏まえると、2017年に観測された“AT2017gfo/GW170817”は極めて貴重な観測結果だっといえます。

“AT2017gfo”は超新星爆発のカタログ名で、“GW170817”は重力波のカタログ名なんですが、この2つが連名で表記されているのは、どちらも同じ現象であることを示すためです。

この他に、ガンマ線バーストのカタログ名である“GRB150101B”とも呼ばれている。

“AT2017gfo/GW170817”は、現在までにキロノバと重力波が関連付けられた唯一の事例。電磁波と重力波の両方で詳細な計測が行われたことで、“AT2017gfo/GW170817”は“キロノバ”に関する詳細な研究を行うことができる極めて貴重なデータを提供してくれています。

“キロノバ”のエネルギー放出は球対称だった

ニールス・ボーア研究所のAlbert Sneppenさんたちの研究チームは、“AT2017gfo/GW170817”の観測データをもとに、“キロノバ”で起こるエネルギー放出現象の解析を行っています。過去のモデルから推定されていたのは、“キロノバ”のエネルギー放出は全方向に対象ではなく非対称であり、方向によってかなりの偏りがあることでした。

合体直前の中性子星のペアは、共通の重心を1秒間に数百万回というペースで公転。

互いの重力で変形し、歪んだ形状の中性子星が合体の瞬間に一点で接触することになるので、回転面に沿った方向と回転面に対して垂直な方向では物質の分布に偏りが生じることになります。

このことにより、エネルギーの放出も非対称になると考えたわけです。

これは直感的にも理解しやすい推定でした。

|

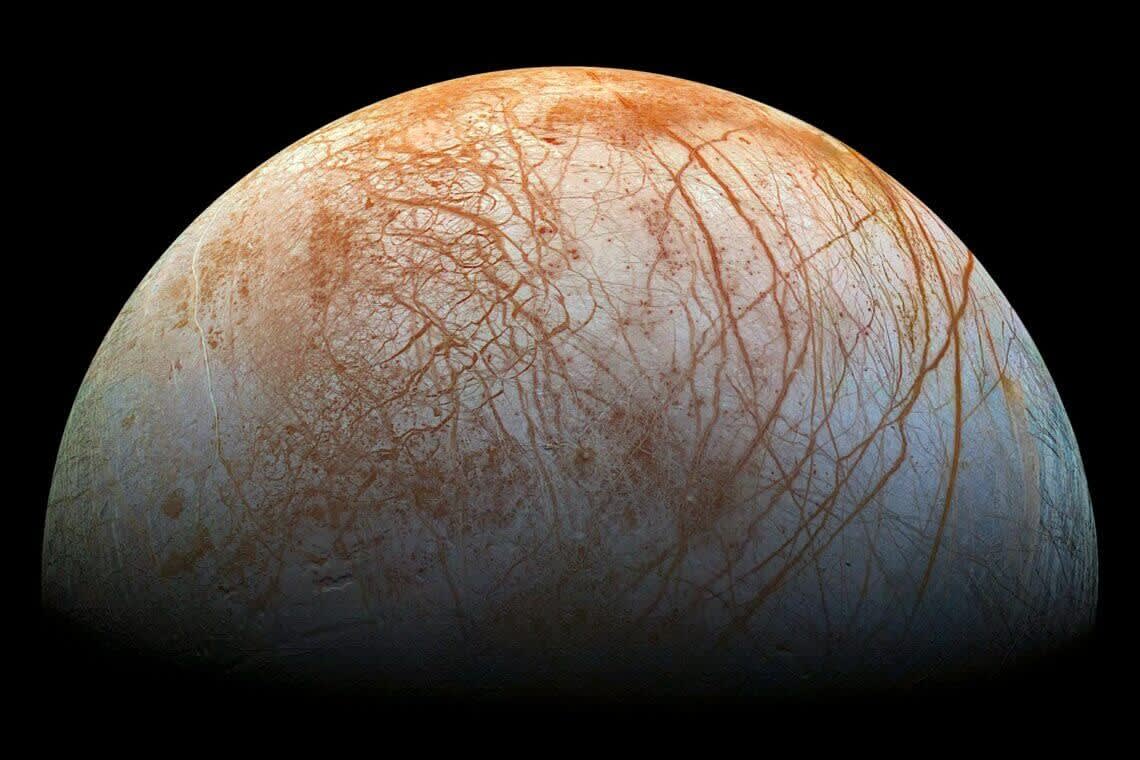

| 図2.球対称なエネルギー放出(イメージ図)。今回の研究により、“キロノバ”は非対称なエネルギー放出ではなく、球対称であることが明らかにされた。(Credit: Albert Sneppen) |

どちらのエネルギー放出も、ほぼ球対象だという結果が導き出されたんですねー

この結果は、過去のモデルに認識されていない何らかの誤りがあり、非対称なエネルギー放出という実際とは異なる結果が算出されている可能性を示していました。

ただ、何を誤っているのかは全くの謎であり、これからの研究が必要な状況でした。

そこで研究チームでは、限られた結果を元にしていますが、次のような予測を立てています。

エネルギーの放出が球対称であるということは、衝突の中心点からの放出が、物質の非対称な分布を均してしまうほどに膨大な量であることを示唆していると考えたんですねー

これは、過去のモデルよりもずっと多い放出量を前提としていました。

中性子星同士が衝突した場所では、極めて寿命の短い放射性同位体が大量に生成されると考えられています。

でも、その崩壊による追加のエネルギーでは、これほどの放出量を説明するには不十分であり、研究チームでは衝突直後に生成される一時的な天体がカギになると考えています。

合体した中性子星は、衝突後の一瞬だけ単一の大きな中性子星を形成。

でも、この星は数ミリ秒(1000分の数秒)しか存在できず、すぐさま重力崩壊してブラックホールになります。

こうした瞬間的な過程で一時的に生じた強大な磁場は、エネルギーに変換されて外部に放出されます。

つまり、この一瞬だけ存在する巨大な中性子星が“磁気爆弾”となって、球対称で膨大なエネルギーを生み出す源になっているわけです。

“キロノバ”で生成される元素の傾向

ただ、それでも謎は残ります。研究チームでは、“キロノバ”を重い元素が宇宙に存在する理由の1つとして考えています。

でも、今回の計算結果で分かったのは、過去のモデルと比べて軽い元素がより多く生まれる傾向にあることでした。

この点も大きな謎ですが、研究チームではこれも一時的に生じる巨大な中性子星がカギであると推定しています。

崩壊までのわずかな間、中性子星はニュートリノという素粒子を放出します。

ニュートリノは他の物質との相互作用に乏しく、“幽霊粒子”と呼ばれるほどの素粒子です。

でも、巨大な中性子星から放出されるニュートリノは膨大な量になるので、無視できない数の熱核反応が生じることになります。

ニュートリノが中性子に衝突すると陽子と電子が生み出されるので、全体として軽い元素を生み出す源になるわけです。

とはいえ、この推定にはうまく説明できない部分もあり、完全な説明にはなっていません。

いずれにしても、“キロノバ”で生成される元素の傾向がどのようになっているのかという点は、宇宙全体での重い元素の供給源を理解することにも関わる話であり、重い元素にお世話になっている私たちにも決して縁遠いものではありません。

“キロノバ”は宇宙でも最大級のエネルギッシュな現場であり、その理解は現在の人類の知見を大幅に超えているのかもしれません。

ただ、将来の研究や観測により、少しずつであっても着実に理解が進んでいくはず。

今回の研究による“キロノバ”の解析で生まれた新たな謎は、さらなる研究対象を開拓したとも言えますね。

こちらの記事もどうぞ