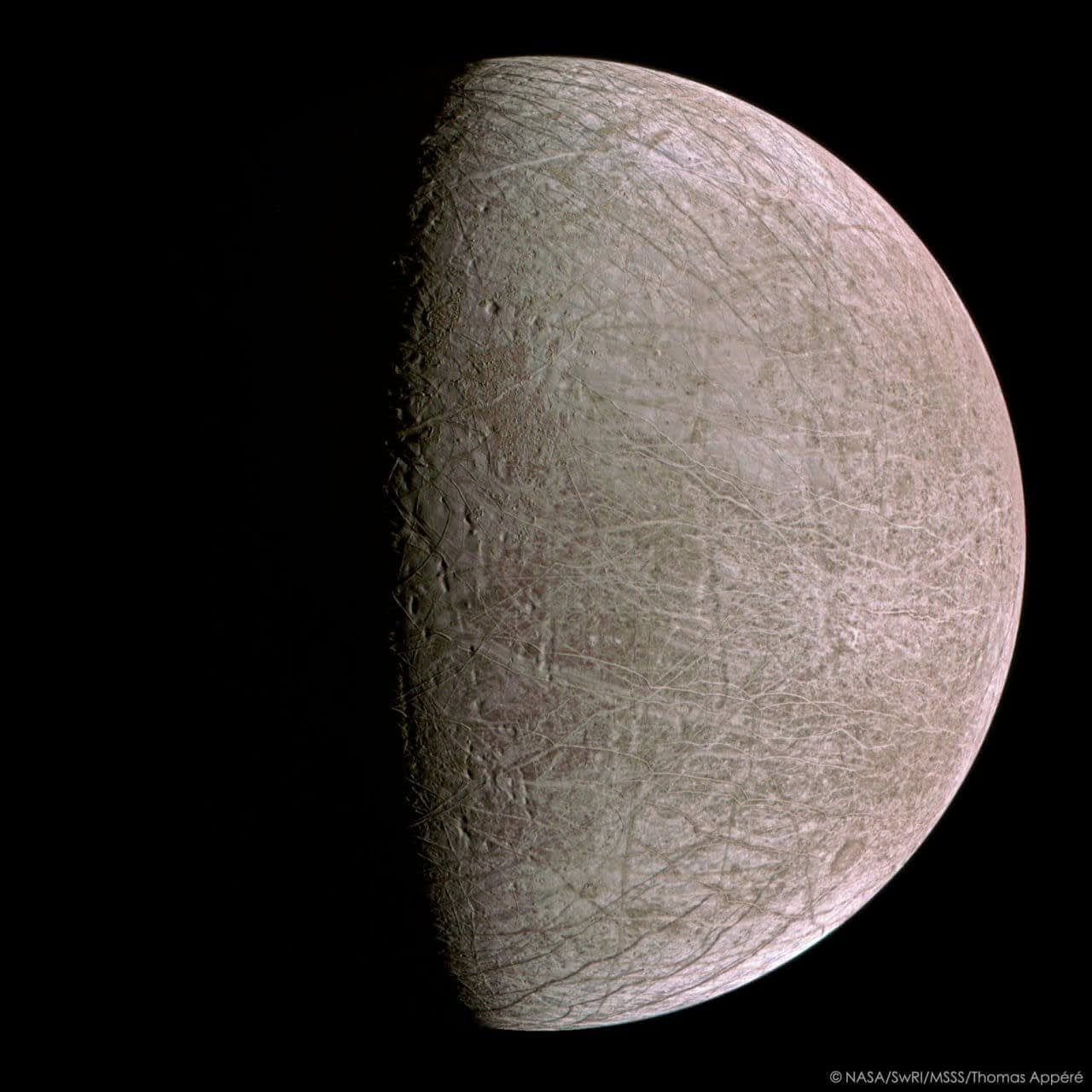

木星の衛星エウロパと土星の衛星エンケラドスは、氷の外殻の下に海が存在していると考えられている天体です。

そして、その地下の海には生命の存在が期待されているんですねー

今回の実験が示唆しているのは、これらの海が生命を支えているのであれば、有機分子(アミノ酸、核酸など)の形でその生命の痕跡が、これらの惑星の過酷な放射線にもかかわらず、表面の氷のすぐ下で生き残ることができることでした。

もし、無人探査機が生命の兆候を探すためにこれらの衛星に送られれば、放射線によって変形したり破壊されたりしても生き延びたアミノ酸を見つけるために、それほど深く掘り下げる必要ないようです。

今回の実験に基づくと、エウロパでのアミノ酸の安全なサンプリング深度は、隕石の衝突によって表面があまり乱されていない領域の後半球(木星を周回するエウロパの運動方向と反対の半球)の高緯度地域で約20センチ。

エンケラドスでのアミノ酸の検出には、地下サンプルは必要ありません。

これらの分子は、エンケラドス表面の地表から数ミリ未満の任意の場所で放射線による分解に耐えられるようです。

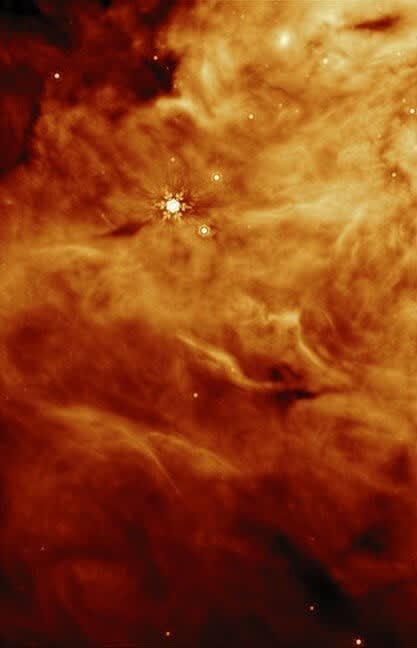

エウロパとエンケラドスにおける表面付近の放射線環境

エウロパとエンケラドスの氷の地表は、生命が存在するには過酷な環境と言えます。

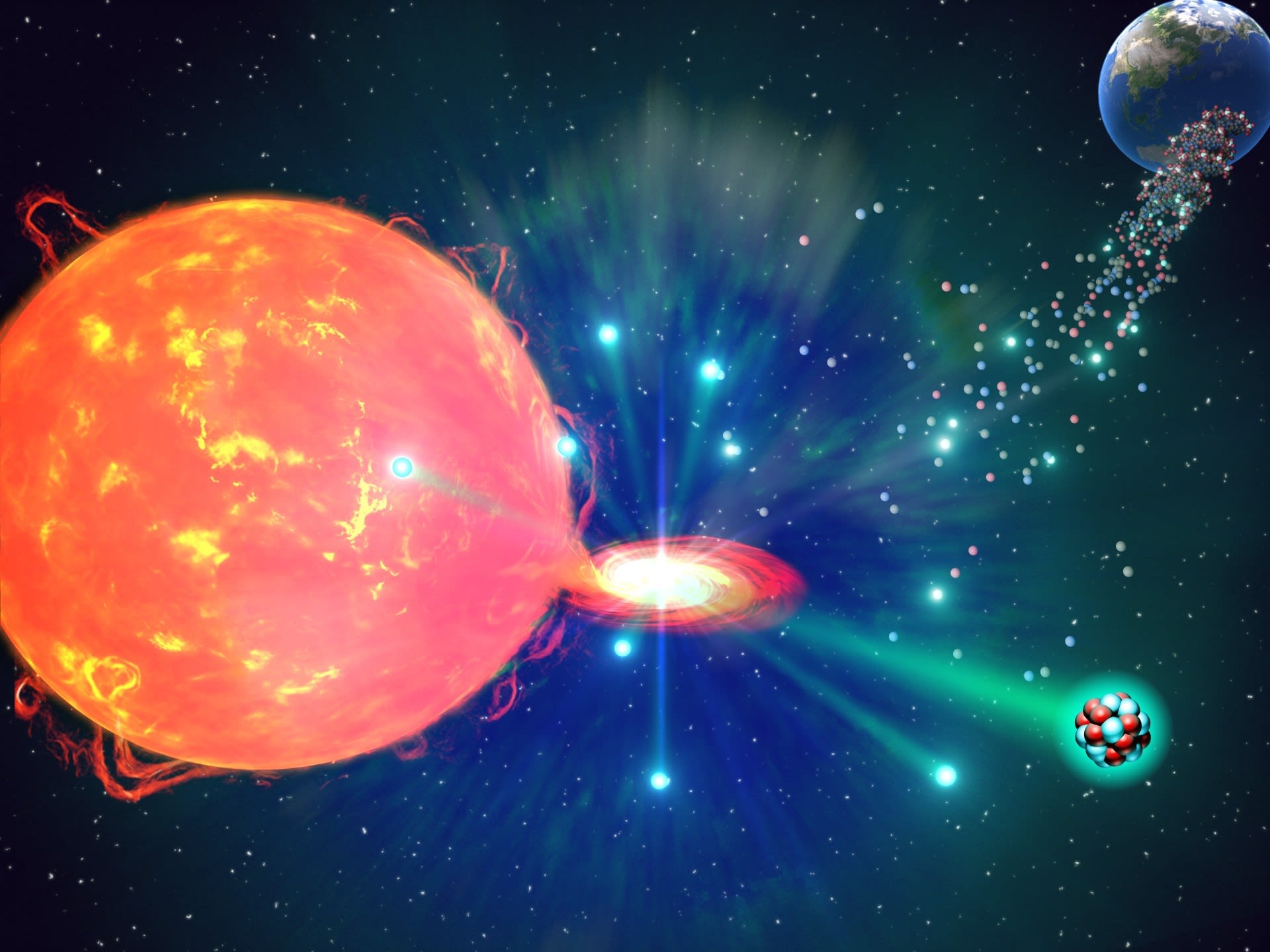

これは、惑星の磁場に閉じ込められた高速粒子と、深宇宙で発生する星の爆発などの強力なイベントの両方からの放射線によるものです。

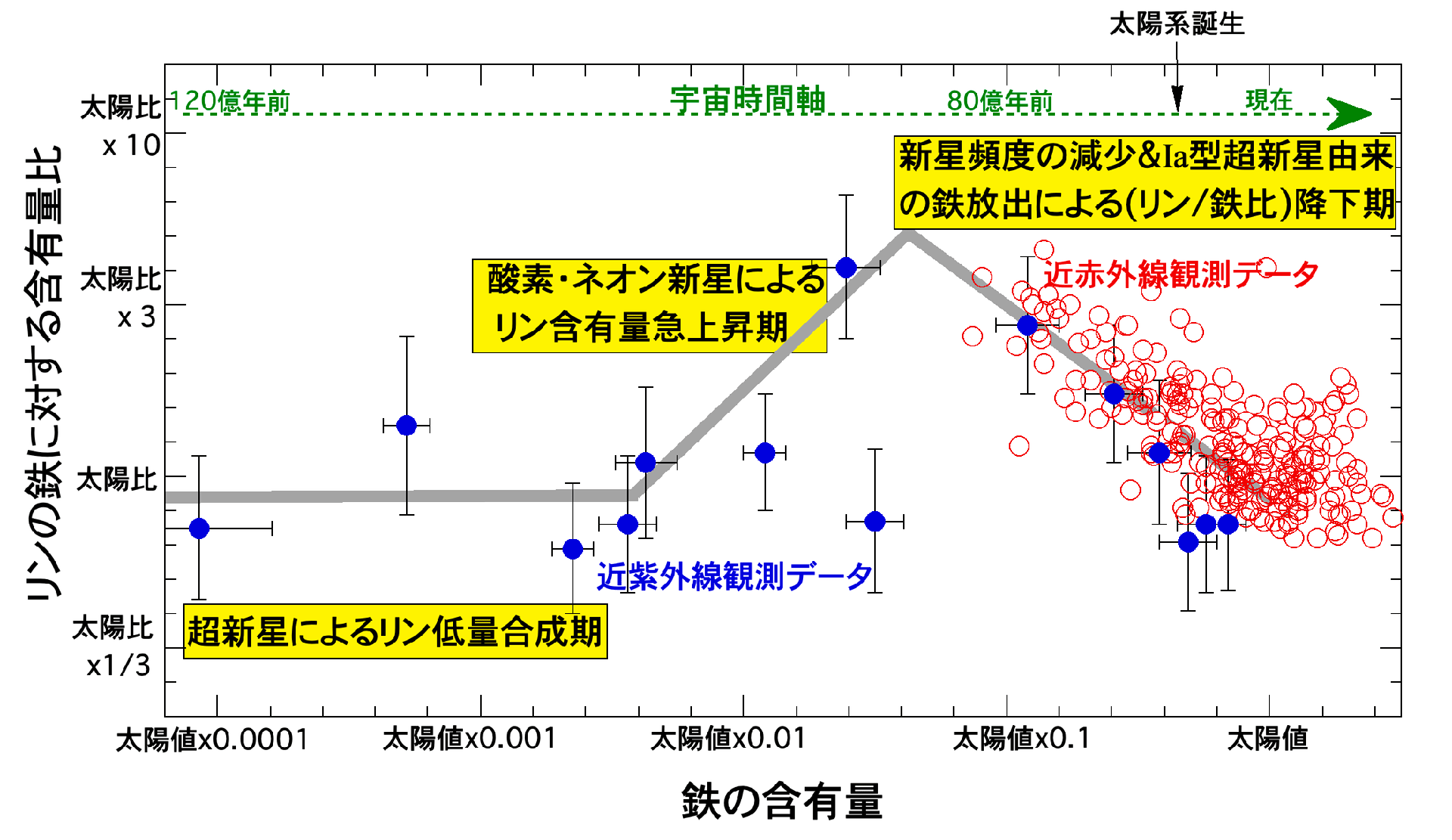

エウロパでは、電離放射線は主に木星の放射線帯からの10KeV~100MeVのエネルギーを持つ高エネルギー電子と、より少ない範囲で陽子によって支配されています。

木星の磁気圏によって銀河宇宙線束の大部分は効果的に偏向され、13.1GeVを超えるエネルギーを持つ陽子と6.1GeVを超えるエネルギーを持つアルファ粒子のみが、エウロパの地表に到達することができます。

そして、木星の磁気圏よりもはるかに弱いのが土星の磁気圏です。

このため、エンケラドスでは銀河宇宙線は土星の磁気圏によって部分的にしか偏向されず、3GeVを超えるエネルギーを持つ陽子がエンケラドスの地表に到達することができます。

エンケラドスの地表における土星の放射線帯からの電子のフラックスは、エウロパの地表における高エネルギー電子のフラックスよりもはるかに弱いもの。

具体的には、約1MeVのエネルギーを持つエンケラドスの電子束は、エウロパの対応する電子束よりも約100倍小さく、6MeVの電子のエンケラドスの電子束は、エウロパの電子束よりも1000倍小さいと言えます。

いずれの種類の電離放射線粒子(電子、陽子、アルファ粒子、またはそれらの二次粒子)も、ターゲットの岩石または氷を透過する際に分子を破壊する可能性があります。

このことから、潜在的な有機分子バイオマーカーは、放射線分解によって破壊されるか、認識できないほど変化してしまう可能性があります。

有機物の放射線分解実験

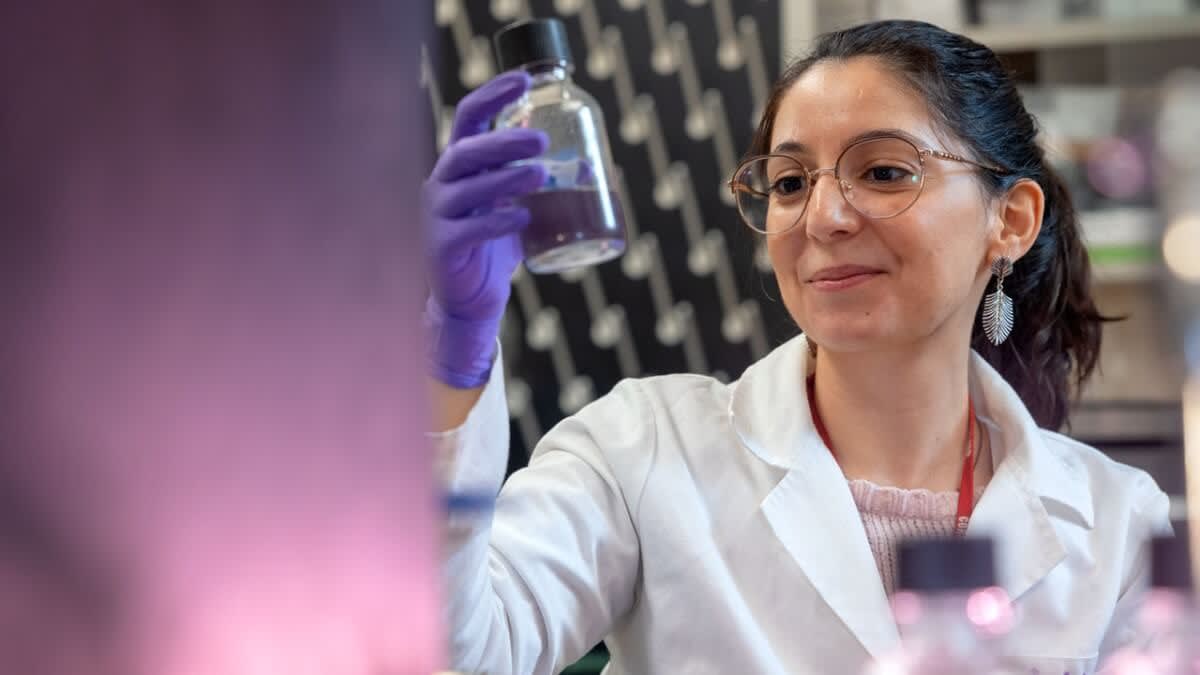

今回の研究では、エウロパとエンケラドスにおける有機物の残存可能性を調べるため、アミノ酸を用いた放射線分解実験を実施しています。

アミノ酸は、地球上の生命がタンパク質を構成するために利用しているので、エウロパやエンケラドスで発見されれば、生命の存在を示唆する証拠となります。

実験では、アミノ酸を-196℃の氷に混ぜて密閉したバイアルにガンマ線を照射。

アミノ酸が分解される速度(放射線分解定数)を測定しています。

過去の同様の実験では、アミノ酸を完全に分解してしまうような高い線量のガンマ線が用いられていました。

でも、今回の実験では、アミノ酸が部分的に変化してしまうだけで生命の痕跡であるかどうかを判断できなくなるという点に着目。

より低い線量のガンマ線が用いられています。

また、微生物の細胞から抽出されたアミノ酸や、ケイ酸塩ダストと混合したアミノ酸を用いた実験も実施。

これは、エウロパやエンケラドスの表面では、隕石の衝突や内部からの物質の噴出によって、ケイ酸塩ダストと氷が混ざり合っている可能性があるためでした。

なぜ、純粋なアミノ酸以外の放射線分解も調べるのか

本研究では、エウロパやエンケラドスの氷の中にあるバイオマーカーの放射線分解をシミュレートするために、純粋なアミノ酸ではなく、死んだ微生物中のアミノ酸の放射線分解を調べています。

その理由は、もしエウロパやエンケラドスに生命が存在するとすれば、バイオ分子は個々の遊離分子としてだけでなく、細胞構造の一部としても氷に組み込まれていると予測されるからです。

氷の中に溶けている死んだ細胞の一部である有機分子の放射線分解率は、氷のマトリックスに溶けている同じ遊離有機分子の放射線分解率とは異なる可能性があります。

例えば、死んだ細胞内のバイオ分子は、細胞膜によって放射線分解によって生成された酸化剤から部分的に保護され、その結果、分解が遅くなる可能性があります。

放射線分解の速度が遅ければ、将来の生命探査ミッションに必要な掘削深度が浅く済むことになります。

本研究では、死んだ細胞内のアミノ酸が、純粋なアミノ酸と比較して、放射線分解に対してどのように反応するのかを調べています。

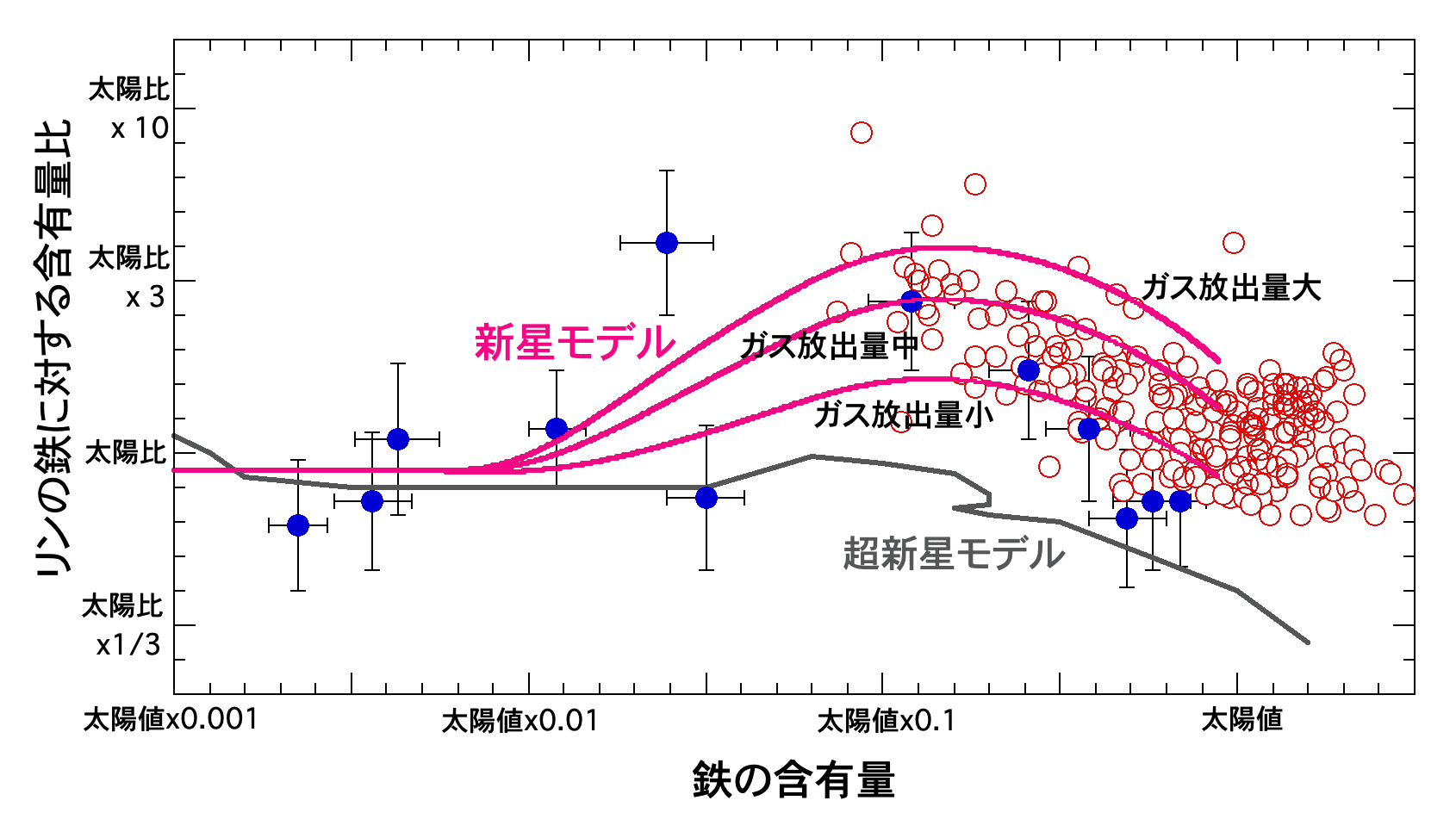

その結果、バクテリアの細胞物質が、放射線によって生成された反応性化合物からアミノ酸を保護している可能性があることが分かりました。

また、アミノ酸はケイ酸塩ダストと混合すると放射線分解が促進されることも明らかになっています。

どの領域をどこまで掘削すればよいのか

惑星の自転方向に対して、進行方向の反対側にある半球のことを後半球と言います。

エウロパの後半球は、公転運動の進行方向に対して反対側に位置していて、特に高緯度地域では、隕石の衝突が少ないので、アミノ酸などの有機物が比較的多く残っている可能性があります。

具体的には、表面から約20センチの深さまで掘削すれば、アミノ酸の10%が放射線分解を逃れて残っている可能性があることが示されました。

これは、後半球が、進行方向に向いている半球(前半球)に比べて、隕石の衝突頻度が低いためだと考えられています。

でも、後半球だからと言って、どこでも有機物が残存している訳ではありません。

エウロパの表面は場所によって放射線量が大きく異なり、後半球の高緯度地域以外では、有機物が分解されてしまう可能性が高いことが指摘されているためです。

一方、エンケラドスでは表面から数ミリの深さまでであれば、アミノ酸は放射線分解に耐えて残存できることが示されました。

これは、土星の磁場によって銀河宇宙線が遮られること、そしてエンケラドスの南極付近から噴出するプルーム(水柱)によって、地下海の物質が頻繁に表面に供給されているためだと考えられます。

将来の探査ミッションに向けて

これらの実験結果は、将来のエウロパやエンケラドスでの探査ミッションにおいて、生命の痕跡を探すための重要な手掛かりとなります。

エウロパやエンケラドスにおける生命探査をさらに進展させるために重要となるのは、“より詳細な放射線環境の調査”、“さまざまな有機物を用いた放射線分解実験”、“探査機による現地の調査”です。

特に、エウロパの“Europa Lander”やエンケラドスの探査計画などの将来のミッションでは、これらの実験結果を踏まえて、生命の痕跡を探すのに最適な掘削深度を決定する必要があります。

今回の実験結果が示唆しているのは、エウロパやエンケラドスといった氷天体の表面付近にも、放射線分解を逃れた有機物が残存している可能性でした。

このことは、将来の生命探査に向けて重要な知見と言えます。

こちらの記事もどうぞ

そして、その地下の海には生命の存在が期待されているんですねー

今回の実験が示唆しているのは、これらの海が生命を支えているのであれば、有機分子(アミノ酸、核酸など)の形でその生命の痕跡が、これらの惑星の過酷な放射線にもかかわらず、表面の氷のすぐ下で生き残ることができることでした。

もし、無人探査機が生命の兆候を探すためにこれらの衛星に送られれば、放射線によって変形したり破壊されたりしても生き延びたアミノ酸を見つけるために、それほど深く掘り下げる必要ないようです。

今回の実験に基づくと、エウロパでのアミノ酸の安全なサンプリング深度は、隕石の衝突によって表面があまり乱されていない領域の後半球(木星を周回するエウロパの運動方向と反対の半球)の高緯度地域で約20センチ。

エンケラドスでのアミノ酸の検出には、地下サンプルは必要ありません。

これらの分子は、エンケラドス表面の地表から数ミリ未満の任意の場所で放射線による分解に耐えられるようです。

この研究は、NASAのゴダード宇宙センターのAlexander A. Pavlovさんたちの研究チームが進めています。

|

| 図1.2009年に探査機“カッシーニ”が撮影したエンケラドスの南極付近の間欠泉。噴出口から水の氷と水蒸気が吹き上げている。(Credit: NASA/JPL/Space Science Institute) |

エウロパとエンケラドスにおける表面付近の放射線環境

エウロパとエンケラドスの氷の地表は、生命が存在するには過酷な環境と言えます。

これは、惑星の磁場に閉じ込められた高速粒子と、深宇宙で発生する星の爆発などの強力なイベントの両方からの放射線によるものです。

エウロパでは、電離放射線は主に木星の放射線帯からの10KeV~100MeVのエネルギーを持つ高エネルギー電子と、より少ない範囲で陽子によって支配されています。

木星の磁気圏によって銀河宇宙線束の大部分は効果的に偏向され、13.1GeVを超えるエネルギーを持つ陽子と6.1GeVを超えるエネルギーを持つアルファ粒子のみが、エウロパの地表に到達することができます。

そして、木星の磁気圏よりもはるかに弱いのが土星の磁気圏です。

このため、エンケラドスでは銀河宇宙線は土星の磁気圏によって部分的にしか偏向されず、3GeVを超えるエネルギーを持つ陽子がエンケラドスの地表に到達することができます。

エンケラドスの地表における土星の放射線帯からの電子のフラックスは、エウロパの地表における高エネルギー電子のフラックスよりもはるかに弱いもの。

具体的には、約1MeVのエネルギーを持つエンケラドスの電子束は、エウロパの対応する電子束よりも約100倍小さく、6MeVの電子のエンケラドスの電子束は、エウロパの電子束よりも1000倍小さいと言えます。

いずれの種類の電離放射線粒子(電子、陽子、アルファ粒子、またはそれらの二次粒子)も、ターゲットの岩石または氷を透過する際に分子を破壊する可能性があります。

このことから、潜在的な有機分子バイオマーカーは、放射線分解によって破壊されるか、認識できないほど変化してしまう可能性があります。

有機物の放射線分解実験

今回の研究では、エウロパとエンケラドスにおける有機物の残存可能性を調べるため、アミノ酸を用いた放射線分解実験を実施しています。

アミノ酸は、地球上の生命がタンパク質を構成するために利用しているので、エウロパやエンケラドスで発見されれば、生命の存在を示唆する証拠となります。

実験では、アミノ酸を-196℃の氷に混ぜて密閉したバイアルにガンマ線を照射。

アミノ酸が分解される速度(放射線分解定数)を測定しています。

過去の同様の実験では、アミノ酸を完全に分解してしまうような高い線量のガンマ線が用いられていました。

でも、今回の実験では、アミノ酸が部分的に変化してしまうだけで生命の痕跡であるかどうかを判断できなくなるという点に着目。

より低い線量のガンマ線が用いられています。

また、微生物の細胞から抽出されたアミノ酸や、ケイ酸塩ダストと混合したアミノ酸を用いた実験も実施。

これは、エウロパやエンケラドスの表面では、隕石の衝突や内部からの物質の噴出によって、ケイ酸塩ダストと氷が混ざり合っている可能性があるためでした。

なぜ、純粋なアミノ酸以外の放射線分解も調べるのか

本研究では、エウロパやエンケラドスの氷の中にあるバイオマーカーの放射線分解をシミュレートするために、純粋なアミノ酸ではなく、死んだ微生物中のアミノ酸の放射線分解を調べています。

その理由は、もしエウロパやエンケラドスに生命が存在するとすれば、バイオ分子は個々の遊離分子としてだけでなく、細胞構造の一部としても氷に組み込まれていると予測されるからです。

氷の中に溶けている死んだ細胞の一部である有機分子の放射線分解率は、氷のマトリックスに溶けている同じ遊離有機分子の放射線分解率とは異なる可能性があります。

例えば、死んだ細胞内のバイオ分子は、細胞膜によって放射線分解によって生成された酸化剤から部分的に保護され、その結果、分解が遅くなる可能性があります。

放射線分解の速度が遅ければ、将来の生命探査ミッションに必要な掘削深度が浅く済むことになります。

本研究では、死んだ細胞内のアミノ酸が、純粋なアミノ酸と比較して、放射線分解に対してどのように反応するのかを調べています。

その結果、バクテリアの細胞物質が、放射線によって生成された反応性化合物からアミノ酸を保護している可能性があることが分かりました。

また、アミノ酸はケイ酸塩ダストと混合すると放射線分解が促進されることも明らかになっています。

どの領域をどこまで掘削すればよいのか

惑星の自転方向に対して、進行方向の反対側にある半球のことを後半球と言います。

エウロパの後半球は、公転運動の進行方向に対して反対側に位置していて、特に高緯度地域では、隕石の衝突が少ないので、アミノ酸などの有機物が比較的多く残っている可能性があります。

具体的には、表面から約20センチの深さまで掘削すれば、アミノ酸の10%が放射線分解を逃れて残っている可能性があることが示されました。

これは、後半球が、進行方向に向いている半球(前半球)に比べて、隕石の衝突頻度が低いためだと考えられています。

でも、後半球だからと言って、どこでも有機物が残存している訳ではありません。

エウロパの表面は場所によって放射線量が大きく異なり、後半球の高緯度地域以外では、有機物が分解されてしまう可能性が高いことが指摘されているためです。

一方、エンケラドスでは表面から数ミリの深さまでであれば、アミノ酸は放射線分解に耐えて残存できることが示されました。

これは、土星の磁場によって銀河宇宙線が遮られること、そしてエンケラドスの南極付近から噴出するプルーム(水柱)によって、地下海の物質が頻繁に表面に供給されているためだと考えられます。

将来の探査ミッションに向けて

これらの実験結果は、将来のエウロパやエンケラドスでの探査ミッションにおいて、生命の痕跡を探すための重要な手掛かりとなります。

エウロパやエンケラドスにおける生命探査をさらに進展させるために重要となるのは、“より詳細な放射線環境の調査”、“さまざまな有機物を用いた放射線分解実験”、“探査機による現地の調査”です。

特に、エウロパの“Europa Lander”やエンケラドスの探査計画などの将来のミッションでは、これらの実験結果を踏まえて、生命の痕跡を探すのに最適な掘削深度を決定する必要があります。

今回の実験結果が示唆しているのは、エウロパやエンケラドスといった氷天体の表面付近にも、放射線分解を逃れた有機物が残存している可能性でした。

このことは、将来の生命探査に向けて重要な知見と言えます。

こちらの記事もどうぞ