今回の研究では、大質量星が崩壊する際に発生する重力波について、地球上の観測機器で検出できる可能性を検証しています。

太陽の15~20倍の質量を持つ高速回転をする恒星は、燃料を使い果たすと崩壊し最終的に“コラプサー”と呼ばれる現象で爆発します。

この爆発により中心にはブラックホールが形成され、その周囲には物質(恒星の残骸)による降着円盤が残ります。

降着円盤からは冷えた物質が急速にブラックホールへと落ち込んでいくことになり、その過程では強力な重力波が発生します。

その重力波が、“LIGO”や“Virgo”といった重力波望遠鏡によって観測できる可能性があるそうです。

このような重力の検出により期待されているのが、コラプサーやブラックホールの謎に包まれたメカニズムの解明なんですねー

これまで、重力波は主に恒星質量ブラックホールや中性子星といった、高密度天体の合体によって検出されてきました。

でも、今回のシミュレーション結果が示唆していたのは、コラプサーも検出可能な重力波の発生源となり得ることでした。

もし、コラプサーによる重力波が検出されれば、重力波天文学における新たな発見となり、宇宙の進化や星の終焉に関する理解を深める上で重要な一歩となります。

大質量星の崩壊により起こる現象

今回の研究の対象となった重力波は、太陽の15~20倍の質量を持つ高速回転をする恒星の激しい死の後に発生します。

このような恒星が、進化の最終段階で鉄の中心核を作ると、鉄は宇宙で最も安定した元素なので、それ以上は核融合を行えなくなってエネルギーを作り出せなくなります。

恒星は、中心核で起こる核融合反応により自らエネルギー(外向きの圧力)を生成することで、重力(内向きの圧力)によって潰れるのを回避しています。

なので、核融合ができなくなると重力によって潰れる“重力崩壊”を起こすことになります。

この重力崩壊によって中心核の密度が十分高くなると、外側から落ちてくる物質を中心核で跳ね返して“II型超新星爆発”を起こし、コラプサーと呼ばれる現象が発生します。

そして、後に残されるのがコンパクトな天体“ブラックホール”と、その周りを渦巻く物質の大規模な降着円盤です。

わずか数分間続く物質の渦巻きは非常に大きく、周囲の空間を歪ませ、宇宙全体に伝わる重力波を発生させます。

本研究では、最先端のシミュレーションを用いて、これらの重力波が“LIGO”のような重力波望遠鏡で検出できる可能性があることを突き止めています。

“LIGO”は、2015年にブラックホール同士の合体に伴って放出された重力波を、初めて直接観測しています。

もし、重力波の検出に成功すれば、コラプサーを起源とする重力波は、コラプサーやブラックホールの謎めいたメカニズムを理解するのに役立つはずです。

天体同士の合体以外で検出可能な重力波源

これまでに検出されている重力波源は、中性子星や恒星質量ブラックホールといった2つのコンパクトな天体の合体に由来するものでした。

それでは、天体の合体以外に、現在の重力波望遠鏡で検出できる重力波の発生源は存在するのでしょうか?

存在するとしたら、どのような発生源になるのか、この興味深い疑問の答えの一つがコラプサーです。

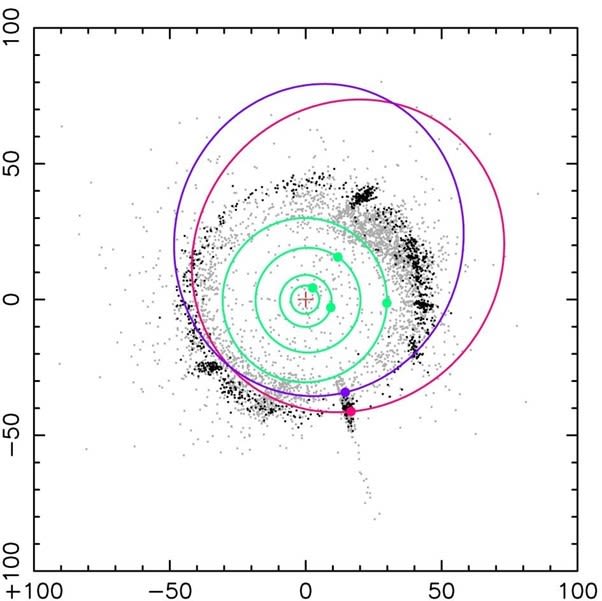

今回の研究では、大質量で回転する恒星について、磁場や冷却速度を含む崩壊後の状態をシミュレーションしています。

その結果分かったのは、コラプサーが約5000万光年離れた場所からでも検出できるほど強力な重力波を発生させる可能性があることでした。

この距離は、ブラックホールや中性子星の合体によって発生する、より強力な重力波の検出可能範囲の10分の1以下のものです。

それでも、これまでにシミュレートされたどの合体以外の現象よりも強力なものでした。

この発見は驚くべきものでした。

それは、宇宙のあらゆる方向から伝わる多数の重力波がごちゃまぜ状態になっているからです。

その中からコラプサー由来のものを識別するのが難しいと考えられていたんですねー

オーケストラのウォーミングアップを想像すると分かりやすいかもしれません。

それぞれの演奏者が自分のパートを演奏しているときは、フルート1本またはチューバ1本から聞こえてくるメロディーを聞き分けるのは難しいかもしれません。

一方、2つの天体の合体による重力波は、オーケストラが一緒に演奏するような、明確で強い信号を作り出します。

これは、2つのコンパクトな天体が合体しようとしているとき、お互いの周りを螺旋軌道を描いて回転し、接近するにつれ重力波を発生させるためです。

このほぼ同一の波のリズムが信号を増幅し検出できるレベルにします。

新しいシミュレーションでは、コラプサーの周りの回転する円盤も合体するコンパクトな天体と非常によく似た形で、一緒に増幅する重力波を放出できることが示されました。

降着円盤内の物質は、ニュートリノ放射などのメカニズムによって冷却されます。

冷却が進むにつれて円盤の温度が低下し、物質がより密度の高い状態へと変化していきます。

シミュレーションでは、冷却の強さを変化させることで、固着円盤の構造と重力放射への影響を調べています。

当初、円盤は異なる軌道上を回転する物質を持つ連続的なガスの分布になるので、信号はずっと乱雑なものになるだろうと思われていました。

研究チームは、これらの円盤から重力波はコヒーレントに放射され、また非常に強いものになることを発見しています。

コラプサー現象から発生する他の信号の検出

この円盤からの予測信号は“LIGO”で検出できるほど強いだけでなく、研究チームによると既存のデータセットの中に既にいくつかの現象が含まれている可能性があるそうです。

また、“Cosmic Explorer”や“Einstein Telescope”といった次世代の重力波望遠鏡があれば、1年に数十個の現象を発見できる可能性もあります。

このため、重力波のコミュニティは既にこれらの現象の探索に興味を持っていますが、それは簡単なことではないようです。

今回の研究では、考えられるコラプサー現象の数を控えめに設定して、重力波の兆候を計算しています。

でも、恒星の質量と回転のプロファイルは様々あるので、計算される重力波信号にも違い生じるはずなんですねー

原則として、一般的なテンプレートを作成するには、100万個のコラプサーをシミュレートとするのが理想的です。

残念ながら、これらは非常にコストのかかるシミュレーションなので、今のところ別の手法をとる必要があります。

そこで気になるのが、本研究でシミュレートしたものと似たような現象が、過去に発生していないかということです。

過去のデータを見ることもできますが、恒星の質量と回転のプロファイルは様々です。

それぞれが固有の信号を持っている可能性があるので、シミュレートされた信号のいずれかと一致するものが見つかる可能性は低いはずです。

もう一つの手法として、超新星やガンマ線バーストなど、近くのコラプサー現象から発生する他の信号を使用して、データアーカイブを検索し、その領域でほぼ同時に重力波が検出されなかったかどうかを確認することです。

コラプサーから発生した重力波を検出することができれば、崩壊時の星の内部構造をより深く理解することができるとともに、ブラックホールの性質についても知ることができます。

どちらも、まだよく分かっていないテーマで、これらの検出はできていません。

ブラックホールを取り巻くこれらの星の内部領域を研究する唯一の方法は重力波によるものです。

コラプサー降着円盤からの重力波は、これまでの重力波源とは異なる特徴を持つ、新たな種類の重力波源です。

その検出は、恒星の進化と死、ブラックホールの性質、そして重力理論の検証など、天体物理学の様々な分野に多大な貢献をもたらす可能性があります。

今後の観測と研究の進展により、コラプサー降着円盤からの重力波が、宇宙の謎を解き明かすための強力なツールとなることが期待されます。

こちらの記事もどうぞ

太陽の15~20倍の質量を持つ高速回転をする恒星は、燃料を使い果たすと崩壊し最終的に“コラプサー”と呼ばれる現象で爆発します。

この爆発により中心にはブラックホールが形成され、その周囲には物質(恒星の残骸)による降着円盤が残ります。

降着円盤からは冷えた物質が急速にブラックホールへと落ち込んでいくことになり、その過程では強力な重力波が発生します。

その重力波が、“LIGO”や“Virgo”といった重力波望遠鏡によって観測できる可能性があるそうです。

このような重力の検出により期待されているのが、コラプサーやブラックホールの謎に包まれたメカニズムの解明なんですねー

これまで、重力波は主に恒星質量ブラックホールや中性子星といった、高密度天体の合体によって検出されてきました。

でも、今回のシミュレーション結果が示唆していたのは、コラプサーも検出可能な重力波の発生源となり得ることでした。

もし、コラプサーによる重力波が検出されれば、重力波天文学における新たな発見となり、宇宙の進化や星の終焉に関する理解を深める上で重要な一歩となります。

この研究は、国立天文台の天文シミュレーションプロジェクト“CfCA”の客員研究員Ore Gottliebさんを中心とする研究チームが進めています。

本研究の成果は、アメリカの天体物理学雑誌“Astrophysical Journal Letters”に“In LIGO's Sight? Vigorous Coherent Gravitational Waves from Cooled Collapsar Disks”として掲載されました。DOI: 10.3847/2041-8213/ad697c

本研究の成果は、アメリカの天体物理学雑誌“Astrophysical Journal Letters”に“In LIGO's Sight? Vigorous Coherent Gravitational Waves from Cooled Collapsar Disks”として掲載されました。DOI: 10.3847/2041-8213/ad697c

|

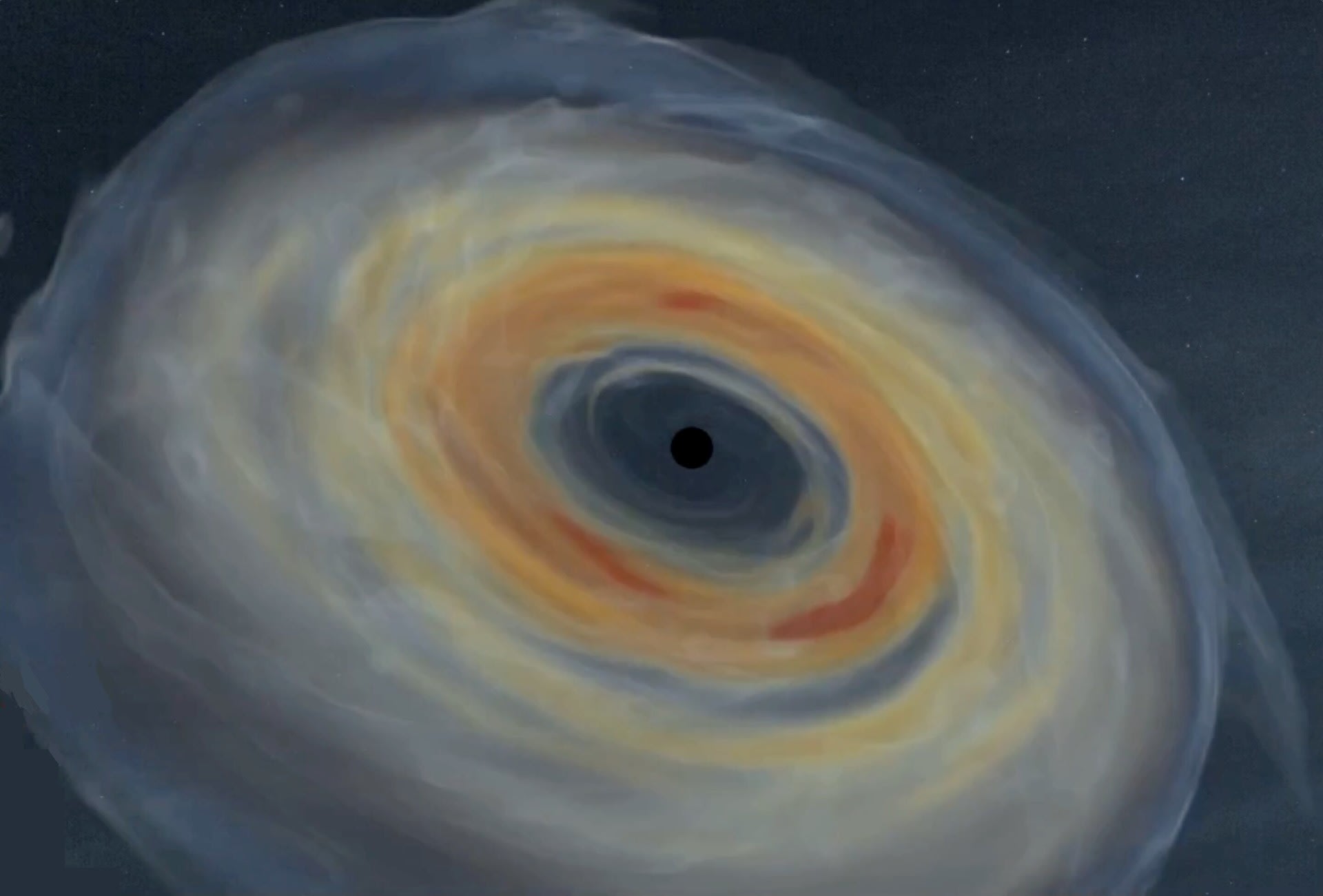

| 図1.回転する大質量星が死んだ後、中心ブラックホールの周りに物質の円盤が形成される。本研究では、物質が冷えてブラックホールに落ち込むと、検出可能な重力波が発生することを示唆している。(Credit: Ore Gottlieb) |

大質量星の崩壊により起こる現象

今回の研究の対象となった重力波は、太陽の15~20倍の質量を持つ高速回転をする恒星の激しい死の後に発生します。

このような恒星が、進化の最終段階で鉄の中心核を作ると、鉄は宇宙で最も安定した元素なので、それ以上は核融合を行えなくなってエネルギーを作り出せなくなります。

恒星は、中心核で起こる核融合反応により自らエネルギー(外向きの圧力)を生成することで、重力(内向きの圧力)によって潰れるのを回避しています。

なので、核融合ができなくなると重力によって潰れる“重力崩壊”を起こすことになります。

この重力崩壊によって中心核の密度が十分高くなると、外側から落ちてくる物質を中心核で跳ね返して“II型超新星爆発”を起こし、コラプサーと呼ばれる現象が発生します。

そして、後に残されるのがコンパクトな天体“ブラックホール”と、その周りを渦巻く物質の大規模な降着円盤です。

わずか数分間続く物質の渦巻きは非常に大きく、周囲の空間を歪ませ、宇宙全体に伝わる重力波を発生させます。

本研究では、最先端のシミュレーションを用いて、これらの重力波が“LIGO”のような重力波望遠鏡で検出できる可能性があることを突き止めています。

“LIGO”は、2015年にブラックホール同士の合体に伴って放出された重力波を、初めて直接観測しています。

もし、重力波の検出に成功すれば、コラプサーを起源とする重力波は、コラプサーやブラックホールの謎めいたメカニズムを理解するのに役立つはずです。

天体同士の合体以外で検出可能な重力波源

これまでに検出されている重力波源は、中性子星や恒星質量ブラックホールといった2つのコンパクトな天体の合体に由来するものでした。

それでは、天体の合体以外に、現在の重力波望遠鏡で検出できる重力波の発生源は存在するのでしょうか?

存在するとしたら、どのような発生源になるのか、この興味深い疑問の答えの一つがコラプサーです。

今回の研究では、大質量で回転する恒星について、磁場や冷却速度を含む崩壊後の状態をシミュレーションしています。

その結果分かったのは、コラプサーが約5000万光年離れた場所からでも検出できるほど強力な重力波を発生させる可能性があることでした。

この距離は、ブラックホールや中性子星の合体によって発生する、より強力な重力波の検出可能範囲の10分の1以下のものです。

それでも、これまでにシミュレートされたどの合体以外の現象よりも強力なものでした。

この発見は驚くべきものでした。

それは、宇宙のあらゆる方向から伝わる多数の重力波がごちゃまぜ状態になっているからです。

その中からコラプサー由来のものを識別するのが難しいと考えられていたんですねー

オーケストラのウォーミングアップを想像すると分かりやすいかもしれません。

それぞれの演奏者が自分のパートを演奏しているときは、フルート1本またはチューバ1本から聞こえてくるメロディーを聞き分けるのは難しいかもしれません。

一方、2つの天体の合体による重力波は、オーケストラが一緒に演奏するような、明確で強い信号を作り出します。

これは、2つのコンパクトな天体が合体しようとしているとき、お互いの周りを螺旋軌道を描いて回転し、接近するにつれ重力波を発生させるためです。

このほぼ同一の波のリズムが信号を増幅し検出できるレベルにします。

新しいシミュレーションでは、コラプサーの周りの回転する円盤も合体するコンパクトな天体と非常によく似た形で、一緒に増幅する重力波を放出できることが示されました。

降着円盤内の物質は、ニュートリノ放射などのメカニズムによって冷却されます。

冷却が進むにつれて円盤の温度が低下し、物質がより密度の高い状態へと変化していきます。

シミュレーションでは、冷却の強さを変化させることで、固着円盤の構造と重力放射への影響を調べています。

当初、円盤は異なる軌道上を回転する物質を持つ連続的なガスの分布になるので、信号はずっと乱雑なものになるだろうと思われていました。

研究チームは、これらの円盤から重力波はコヒーレントに放射され、また非常に強いものになることを発見しています。

コラプサー現象から発生する他の信号の検出

この円盤からの予測信号は“LIGO”で検出できるほど強いだけでなく、研究チームによると既存のデータセットの中に既にいくつかの現象が含まれている可能性があるそうです。

また、“Cosmic Explorer”や“Einstein Telescope”といった次世代の重力波望遠鏡があれば、1年に数十個の現象を発見できる可能性もあります。

このため、重力波のコミュニティは既にこれらの現象の探索に興味を持っていますが、それは簡単なことではないようです。

今回の研究では、考えられるコラプサー現象の数を控えめに設定して、重力波の兆候を計算しています。

でも、恒星の質量と回転のプロファイルは様々あるので、計算される重力波信号にも違い生じるはずなんですねー

原則として、一般的なテンプレートを作成するには、100万個のコラプサーをシミュレートとするのが理想的です。

残念ながら、これらは非常にコストのかかるシミュレーションなので、今のところ別の手法をとる必要があります。

そこで気になるのが、本研究でシミュレートしたものと似たような現象が、過去に発生していないかということです。

過去のデータを見ることもできますが、恒星の質量と回転のプロファイルは様々です。

それぞれが固有の信号を持っている可能性があるので、シミュレートされた信号のいずれかと一致するものが見つかる可能性は低いはずです。

もう一つの手法として、超新星やガンマ線バーストなど、近くのコラプサー現象から発生する他の信号を使用して、データアーカイブを検索し、その領域でほぼ同時に重力波が検出されなかったかどうかを確認することです。

コラプサーから発生した重力波を検出することができれば、崩壊時の星の内部構造をより深く理解することができるとともに、ブラックホールの性質についても知ることができます。

どちらも、まだよく分かっていないテーマで、これらの検出はできていません。

ブラックホールを取り巻くこれらの星の内部領域を研究する唯一の方法は重力波によるものです。

コラプサー降着円盤からの重力波は、これまでの重力波源とは異なる特徴を持つ、新たな種類の重力波源です。

その検出は、恒星の進化と死、ブラックホールの性質、そして重力理論の検証など、天体物理学の様々な分野に多大な貢献をもたらす可能性があります。

今後の観測と研究の進展により、コラプサー降着円盤からの重力波が、宇宙の謎を解き明かすための強力なツールとなることが期待されます。

こちらの記事もどうぞ